《推背圖》第42象:美中關係改善、引進西方資本主義市場經濟、經濟富裕;放下武器時可逢凶化吉,拿起武器則凶險無解。

進入正文前的小説明:

1,個人當推理遊戲在玩,但是人都會有盲點和限制,推理或有疏漏或錯誤。

2,有興趣《推背圖》的推友大可一起合理質疑、動手查資料、動腦玩推理。

3,若不喜內容,可以選擇按鍵離開本頁面,不需要還生氣動怒當噴火龍喔。

4,雖然數度試著精簡,但整個推理內容含資料,文章只有長和更長的差別。

——————————————————————————————————————

第四二象 乙巳 ䷷ 艮下離上 旅

讖曰:美人自西來,朝中日漸安。長弓在地,危而不危。

頌曰:西方女子琵琶仙,皎皎衣裳色更鮮。此時渾跡居朝市,鬧亂君臣百萬般。

——————————————————————————————————————

【頌】

一,此時渾跡居朝市,鬧亂君臣百萬般

(一)渾跡、朝市、鬧亂

渾跡:隨順世情、和光同塵,其蹤跡渾然融合於群眾中。如:「內抱不群,外欲渾跡。」

朝市:(朝ㄔㄠˊ)

1,指朝廷與市集。

《史記.張儀列傳》:「臣聞爭名者於朝,爭利者於市。今三川、周室,天下之朝市也。」

2,指名利場所、熱鬧繁華之地。

《晉.王康璩.反招隱詩》:「小隱隱陵藪,大隱隱朝市。」

鬧亂:

1,形容喧嘩、吵鬧、混亂的樣子。

2,指擾亂、鬧事、製造混亂的行為。

(二)這二句的推敲

1,「此時渾跡居朝市」:指「西方女子琵琶仙」的蹤跡遍及朝野上下,既處於政府和官員之中,也處於市場和民眾之間。

2,「鬧亂君臣百萬般」:指朝野上下都有琵琶仙的蹤跡,但琵琶仙的鬧亂只出現在「君臣」(政府層級),亦即只有「君臣」(政府層級)才感到「西方女子琵琶仙」的「鬧亂」,民間並未感受鬧亂的困擾。

3,如果「西方女子琵琶仙」是真實存在的某人物,在中共專政的制度下又怎麼可能會放任她鬧亂政府、挑戰政府到百萬般的程度而不加以介入控管?看看反送中運動、白紙運動、四通橋勇士或其他抗爭人士和維權律師⋯⋯等等的遭遇。不可能的吧?因此推測,「西方女子琵琶仙」有可能並非是指某人物,而是其它某種非人物形式的存在。

——————————————————————————————————————

二,西方女子琵琶仙

(一)「西方、女子、琵琶、仙」所提供的線索

1,「琵琶」是樂器,而樂器所產生的音樂如同風一般具有流動性,音樂是有聲而無形。

2,「仙」是經修煉後長生不老、超脱凡俗的人。是否意味「琵琶仙」是非現實存在的某人物,是超越凡人的存在?

3,「女子」在陰陽裡代表陰柔、溫和的力量,也有孕育、生產的意涵。

4,「西方」:(1)意指來自於西方世界。(2)在五行裡的對應為「金」,意味具有「金」的屬性。

5,整理以上「西方女子琵琶仙」所具有的性質(線索)

(1)西方:a. 來自於西方世界。b. 具有「金」的屬性。

(2)女子:a. 有溫和、陰柔的性質。b. 有生產力的性質。

(3)琵琶:樂器彈奏出的音樂具有無形的、可流動的性質。

(4)仙:非現實存在的某人物,是超越凡人的存在。

(三)「西方女子琵琶仙」的推敲與推測

1,於「此時渾跡居朝市,鬧亂君臣百萬般」可見:「琵琶仙」的蹤跡遍及朝野,既處於政府和官員中,也處於市場和民眾中,朝野上下都有她存在的蹤跡,然只有「君臣」(政府層級)才感受其鬧亂,民間並未感受鬧亂的困擾。

2,推測因為「西方女子琵琶仙」是無形的、非現實存在的某人物,因此無法像對付一般人那樣予以逮補、拘禁,以至於她能夠「鬧亂君臣百萬般」。

3,由以上線索得知「西方女子琵琶仙」:她能百萬般地鬧亂共產專政的政府、她是非人物形式的存在(不是真實人物)、她具有無形的、流動性的、陰柔的、有生產力的特質,她來自西方,或許還有「金」的屬性,她的足跡遍及朝野上下。

4,按此思路,所推想到的是:鄧小平主導改革開放所引進的「西方資本主義的市場經濟」。中共國原本抱持的是「社會主義公有制」單一路線,在鄧小平「改革開放」後引入「西方資本主義的市場經濟」,形成雙軌並行的模式,中共稱此為「中國特色社會主義」。

5,結論:若是依此推測,則「西方女子琵琶仙」係指中國所引入的「西方資本主義的市場經濟」,中共政府名之為「中國特色社會主義」。

——————————————————————————————————————

(四)「琵琶」再推敲

為什麼選用「琵琶」?「琵琶」二字有無其它意涵?

琵琶 (pipa、Chinese lute)歷史起源:「琵琶的起源不詳,其外型與魯特琴、波斯魯特琴及烏德琴類似,可能源自共同的祖先。雖然實物已不復存在,但在薩珊王朝波斯遺址出土的工藝品浮雕裝飾中,常見到類似琵琶的樂器。這些樂器的弦軸向後彎曲,演奏時多使用撥子彈奏,被稱為”巴爾巴特(Barbat)”。這種樂器被認為是四弦琵琶、烏德琴和魯特琴的祖先。據推測,巴爾巴特在前漢時期傳入中國。中國古代記錄對它的起源有多種猜測,杜摯認為源自秦朝末年;劉熙認為這種樂器起源自游牧的胡人,可能是自中亞或西亞傳入;一說是漢朝烏孫公主的發明。⋯⋯在漢朝時已經成為中國常見樂器,在魏晉南北朝之前,琵琶可以用來泛指所有彈撥樂器。在唐代時,由龜茲傳入曲頸琵琶。現代的琵琶為改良後的曲項琵琶,在明朝定型。」 (維基:琵琶)

推敲作者採用「琵琶」的可能原因:

1,同樣由西方世界傳入,同樣在中國改變其原本形式:

琵琶是從西方世界傳入中國的樂器,傳入後歷經改變才定形成如今的樣式。而「資本主義的市場經濟」也是來自西方世界,經中共之手成為「中國特色社會主義」模樣。

2,隱喻「猶抱琵琶半遮面」嗎?

「猶抱琵琶半遮面」,描述的是一種半露半隱的狀態,既有欲說還休的意境,也有掩飾或躲避的心理。共產主義的中國政府對於所引進的「資本主義」、「市場經濟」、「私有制度」,中共官方所給予的名稱諸如:「中國特色社會主義」、「社會主義市場經濟」、「非公有制經濟」,這樣的態度是挺像「猶抱琵琶半遮面」的遮掩貌。

——————————————————————————————————————

(五)對照中共政府的「中國特色社會主義」、「非公有制經濟」

—— 中國特色社會主義 ——

1,「中國共產黨認為,『中國特色社會主義』是在捍衛其一黨執政地位和馬克思列寧主義、毛澤東思想的指導思想下,引入了『西方資本主義』的部分『市場經濟』概念。」(維基:中國特色社會主義)

2,「一般的社會主義是主張財產公有的,自從改革開放以後,引進了資本主義體制中的財產私有觀念,這樣的改變主要反映在經濟層面上。C.J. Atkins將這項舉措與列寧的新經濟政策比較,一些馬列主義者、毛主義者、霍查主義者、托洛茨基主義者認為,中國特色的社會主義本質上就是資本主義,理由是中國社會目前的經濟生活的各個方面都符合資本主義的特點,並痛斥改革開放為資本主義復辟。」、「海內外部分左翼學者認為中國特色社會主義本質上是威權資本主義。斯洛維尼亞學者齊澤克2015年為《倫敦書評》撰稿稱:中國特色社會主義是資本主義和威權主義的完美結合。」( 維基:中國特色社會主義)

3,「鄧小平説:『社會主義為什麼不可以搞市場經濟,這個不能說是資本主義。我們是計劃經濟為主,也結合市場經濟,但這是社會主義的市場經濟。』」、「搞市場經濟的關鍵是在社會經濟活動中引入和利用市場機制。黨的十一屆三中全會后,在以鄧小平同志為核心的黨的第二代中央領導集體領導下,中國利用市場機制搞活經濟的經濟改革逐步展開。」(黨的文獻-《鄧小平與社會主義市場經濟》-張卓元》

—— 非公有制經濟 ——

1,「非公有制經濟是中國共產黨提出的經濟概念,與公有制經濟相對。非公有制經濟主要包括個體經濟、私營經濟、外資經濟。」 (維基:非公有制經濟 )

2,「非公有制經濟是相對於公有制經濟而言的,是一個寬泛的概念。統戰工作所說的非公有制經濟主要是指個體、私營經濟。個體經濟是生產資料個人所有制經濟,它的基本特征是以經營者本人或者家庭成員勞動為主,由個人支配其勞動所得的一種經濟形式。私營經濟是在個體經濟基礎上發展起來的、具有一定規模的經濟形式。它的基本特征是生產資料私人所有、雇工為主,並佔有剩余價值。我們所說的非公有制經濟代表人士主要是指這兩種經濟成份中的代表人士。改革開放以來,非公有制經濟迅速發展,形成了以公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的所有制格局。非公有制經濟已成為我國國民經濟中一支不可缺少的力量。」(中國共產黨新聞網 /轉載統戰部《什麼是非公有制經濟》)

3,公有制經濟和非公有制經濟雙軌並行 :

—— 1997年,中共十五大首次明確提出「非公有制經濟是我國社會主義市場經濟的重要組成部分。對個體、私營等非公有制經濟要繼續鼓勵、引導,使之健康發展。」

—— 2002年,中共十六大第一次提出必須堅持「兩個毫不動搖」:即「毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟」,「毫不動搖地鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展」。

—— 2012年,中共十八大提出「毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展,保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護」。

—— 2013年,中共十八屆三中全會決議指出,要繼續堅持「兩個毫不動搖」。進一步提出「兩個都是」,即公有制經濟和非公有制經濟都是社會主義市場經濟的重要組成部分,都是我國經濟社會發展的重要基礎。

—— 2017年中共十九大把「兩個毫不動搖」寫入新時代堅持和發展「中國特色社會主義」的基本方略。

——————————————————————————————————————

三,皎皎衣裳色更鮮

(一)皎,潔白明亮。白,對應的五行為「金」。

「白色」與「西方」所對應的五行皆為「金」,同樣都具有「金」的屬性。

「皎皎衣裳色更鮮」,係指如今能夠作「更加鮮明亮眼」的打扮,亦即代表如今擁有比之前更充裕的「金錢」,形容人富裕起來了。

(二)「西方女子琵琶仙,皎皎衣裳色更鮮」的意思

中共國引入西方的「資本主義、市場經濟、私有制度」(中國特色社會主義),使得人民的經濟生活富裕起來,人們擁有更多的金錢,消費能力也大幅提高。

——————————————————————————————————————

【讖】

一,美人自西來,朝中日漸安

「美人自西來,朝中日漸安」,表示「美人」的到來為國內起到安定的作用。「美人」會是導向「美國人」嗎?檢查「美國人」的到來是否曾經有為中共國起到安定作用的歷史?

(一)中蘇珍寶島事件與中美關係改善

—— 由不安走向「日漸安」的局勢 ——

1,關於珍寶島事件:

(1)「1860年,滿清和沙俄簽署『中俄北京條約』,兩國以烏蘇里江為界,但江上有一個小島,中方稱為珍寶島,俄方叫作達曼斯基島(Damanskiy),為此兩國一直有邊界糾紛。1969年3月2日,中方突然襲擊蘇聯邊防軍,殺死數十人,之後衝突開始擴大,在15日和17日相繼爆發軍事衝突,停戰到8月重燃戰火。當時,蘇聯已經是核武大國,珍寶島事件也是蘇聯在二戰後,極少數領土受到直接攻擊的事件,令其有可能升溫至核戰層面。」、「當時另一強國美國也關注珍寶島事件的發展。據悉早在8月20日,蘇聯大使已經告知美國時任國家安全顧問基辛格(Henry Kissinger)有關對華動用核武的計劃,並要求美方在事件中保持中立。後來,白宮把消息洩露予“華盛頓郵報”,提及到蘇聯計劃以數以百噸的核彈,攻擊北京、長春、鞍山等城市,以及酒泉、西昌和羅布泊等主要導彈發射基地。當時美國政府與中國尚未建交,但與蘇聯處於敵對關係,白宮內部就對中蘇形勢作評估。當時尼克遜仍希望一個強大的中國能夠制衡蘇聯,而且擔心美國駐紮在亞太區的25萬軍隊會受到核戰牽連。報道指,蘇聯準備對中國發動攻擊前,再次尋求美國意見。最終在10月15日,基辛格回應蘇聯駐美大使,如果蘇聯對華動用核武,美國將不會保持中立。美方的講法是只要蘇聯向中國發射一枚導彈,美國就會向蘇聯130個城市施射核彈。到10月20日,蘇聯終於打消核戰的念頭,並與中國展開談判。」(cup媒體/《1969 年,美國如何從蘇聯核威脅中解救中國?》 / Billy Tong)

(2)珍寶島事件:「指中華人民共和國和蘇聯因黑龍江流域的珍寶島的歸屬問題於1969年3月間在島上發生的武裝衝突。⋯⋯ 珍寶島一役後,蘇聯高層曾多次商討要對中華人民共和國進行報復,並首次明確發出先發制人和核打擊中國的威脅。⋯⋯珍寶島事件以及蘇聯的核威脅,促使毛澤東等中共領導層考慮緩和與美國和西方陣營的關係,中美關係此後迅速破冰。」、「珍寶島事件以及蘇聯所造成的核威脅,使毛澤東等中共領導層分析認為中蘇矛盾大於中美矛盾,傾向緩和與美國和西方陣營的關係;當時美國也有聯合中華人民共和國孤立蘇聯的意圖,1971年7月時任美國國務卿季辛吉秘密訪華,中美關係隨之迅速破冰。同年10月,聯合國大會通過《第2758號決議》,中華人民共和國取代中華民國在聯合國中的合法席位。」(維基:珍寶島事件)

2,珍寶島事件帶來的影響:

(1)1969年發生的中蘇邊界衝突(珍寶島事件)是中蘇、中美關係的歷史拐點,由此讓美國(尼克森政府)看到聯中制蘇的機會、讓中共重新評估美中蘇三方的關係,美中雙方達成共識:都認為蘇聯是己國目前更緊迫的敵人,都有意願改善並促進美中友好關係。美國在珍寶島事件中的態度解除了中國所面臨的來自蘇聯的邊境武裝衝突和核威脅,美中蘇大三角戰略關係的形成,使得蘇聯受到抑制,中國得到來自美國的協助與提升。

(2)1971年在美國的支持下,中華人民共和國順利進入聯合國,擺脫國際孤立的困局。

(3)1972年簽署第一份美中公報之《上海公報》,象徵美中關係開始走向正常化。(其後的1979年美中正式建交至1989年天安門事件發生之前,雙方發展廣泛而密切的合作,更是美中關係最美好的蜜月期。)

—— 與上述局勢相關的「美人(美國人)自西來」?——

1,美國季辛吉秘密訪華:「季辛吉秘密訪華是指1971年7月9-11日,時任美國總統國家安全事務助理的亨利·季辛吉為實現尼克森總統訪華和中美關係正常化而對中華人民共和國進行的秘密訪問。⋯⋯中國國務院總理周恩來同季辛吉進行了會談。季辛吉承諾美國將逐步減少駐台的軍事力量;不支持『兩個中國』或『一中一台』,不支持台灣獨立;美國將在聯合國大會支持中華人民共和國取得聯合國和聯合國安理會席位,保證通過談判解決越南戰爭。隨後,雙方發表了會談公告,宣布尼克森應邀將於1972年5月之前訪問中國大陸,與中國共產黨主席毛澤東會面。」 (維基:季辛吉秘密訪華 )

2,美國尼克森總統訪華:1972年尼克森親自訪華,並簽署美中《上海公報》,象徵美中關係走向正常化的開始。

(二)天安門事件(1989年)、蘇聯解體(1991年)後美中關係逐漸緊張,至美國911恐怖攻擊事件(2001年)後再次回暖

—— 由不安走向「日漸安」的局勢——

「1989年六四事件後,美國政府宣布對華實施經濟制裁。隨著蘇聯解體,雙方關係在90年代,進入一個充滿摩擦與坎坷的時期。」 (維基:中美關係)

1,天安門事件的影響:「1989年六四天安門事件後,美國停止高層和官方的交流,並在1989年6月頒布命令與法令,禁止出售武器給中華人民共和國,宣布對中華人民共和國實施多項經濟制裁,停止部分投資、貿易活動。在1990年夏天的七國集團高峰會上,西方國家敦促中國在政治經濟領域進行進一步的改革,特別是在人權領域。」(維基:中美關係)

2,1991年蘇聯解體的影響:在蘇聯解體前,中國是美國大三角戰略裡的「戰略合作夥伴」,美中聯合抗蘇,兩國的軍事合作主要基於共同應對蘇聯的威脅;隨著蘇聯的解體,美中戰略夥伴的共同利害不復存在,美國開始正視中國可能對她造成的國安威脅,甚至視中國為戰略上的競爭對手,美中關係之間的緊張、摩擦與不信任逐漸攀升。

3,911恐怖攻擊事件的影響:2001年美國本土911恐怖攻擊事件發生後,美國將「反恐」視為國安第一要務,佈局中東戰場,美中緊張關係因此而反轉回暖,雙方旋又展開「建設性合作關係」、「911事件後中國公開支持打擊恐怖主義,中美開展了反恐方面的雙邊對話。中國在聯合國支持美國等聯軍對阿富汗的軍事打擊。美國不再將中國看作是最大的潛在威脅,轉而注重中東局勢以及恐怖主義威脅,美國認識到東亞局勢必須保持穩定。」(維基:中美關係)

4,在美國的支持下,2001年中華人民共和國正式加入世界貿易組織。

關於美國支持中國加入世貿,美國副總統彭斯曾說:「蘇聯垮台之後,我們認為中國將不可避免地成為自由國家。帶著這份樂觀,美國在21世紀前夕向中國敞開大門,將中國納入世界貿易組織。」(維基新聞:彭斯副總統有關美國政府中國政策講話全文翻譯)

—— 與上述局勢相關的「美人(美國人)自西來」——

1,美國小布希總統訪華:2001年10月18日至20日,小布希總統出席在中國上海舉辦的APEC峰會,並與中國江澤民主席進行會談,此時距911恐攻事件僅月餘的時間。「10月19日,江澤民主席在上海西郊賓館與小布什舉行會晤。他們就中美關係和反恐怖主義、維護世界和平等共同關心的重大問題交換了意見。隨後,江澤民主席與布什總統共同會見中外記者。江澤民主席說,中美作為世界上有重要影響的兩個國家,在維護亞太和世界和平與安全,推動地區和全球經濟的發展與繁榮,以及同國際社會一道打擊恐怖主義等方面,都擁有共同的責任和利益。中國重視與美國的關係,願與美方共同努力,發展中美建設性合作關係。布什總統表示:中國是一個偉大的國家,美國願意同中國一起發展建設性合作關係,美中兩國面臨著許多共同利益,兩國可以在一起做更多的事情。」 ( CCTV.com:《小布什參加上海APEC會議》 )

2,關於中華人民共和國加入世界貿易組織:

(1)1999年11月10日至15日,美國政府代表團抵達中國北京,就中國加入世界貿易組織(WTO)問題舉行談判。11月15日,雙方簽署《中美關於中國加入世界貿易組織的雙邊協議》,該協議的簽署標誌著中美雙方結束了關於中國入世的雙邊談判,這是中國加入WTO的關鍵一步,也推動了中國與其他WTO成員國的雙邊談判,為中國最終於2001年12月11日正式加入WTO奠定重要基礎。

—— 「經過反復較量和艱苦談判,1999年11月15日,中美雙方簽署《中美關於中國加入世界貿易組織的雙邊協議》,清除了我國加入世貿組織的最大障礙,有力推動了我國與其他國家的雙邊談判。」(人民網/《一槌定音 中國加入世貿組織》 )

—— 「1999年11月15日,中美在北京簽署關於中國加入世界貿易組織的雙邊協議,使這長達13年的談判有「雙贏」的結果,亦是中國進入世界貿易組織(WTO )的關鍵性一步。」(當代中國-當年今日-1999年11月15日中美簽署中國加入世貿雙邊協議)

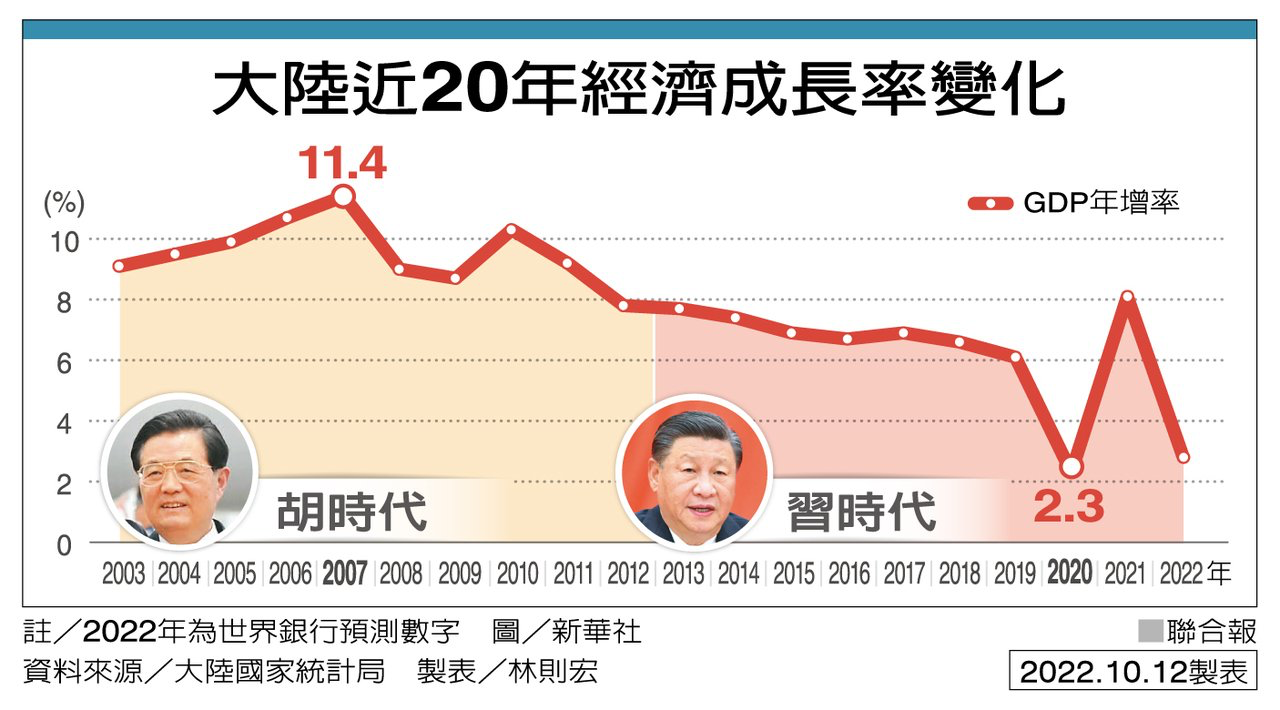

(2)「中國加入世界貿易組織,經濟高速增長。2000到2010年GDP增速為11%,是中國經濟成長最快的10年。」 (維基:中華人民共和國經濟 )

「中國在2001年底加入世界貿易組織(WTO)後,經濟全球化的大門隨之打開。根據世界銀行的統計,按購買力平價衡量的中國GDP從2001年的4.7萬億美元上升到2020年的23萬億美元。美中貿易逆差也在中國『入世』後持續增大,根據美國商務部統計,美國對華貿易逆差從2001年的830億美元飆升至2018年的4192億美元。⋯⋯ 與此同時,隨著國力的上升,中國軍事擴張愈加明顯。」(BBC News中文/《911事件20週年:美國全球反恐為中國打開了「機遇之門」 ?》)

——————————————————————————————————————

(三)整理中共國在「美人自西來,朝中日漸安」局勢裡取得的重要身份與發展機遇

上述「美人自西來,朝中日漸安」事件裡,美國對中的友善態度至關重要,中共國在兩次美中關係轉為友善安好的時期,取得兩個重要身份與兩次重大發展機遇:

1,中共國從上述局勢裡,取得兩個重要身份:

(1)合法的「政治身份」:1971年中共國進入聯合國,成為中國在聯合國的唯一合法代表,中共國政府自此擁有合法的「政治身份」得以順暢地往來世界各國之間。

(2)通行全球的「經濟身份」 :2001年中共國加入世界貿易組織,自此擁有通行全球的「經濟身份」 ,得以全面地融入全球經濟體系當中。

2,中共國從上述局勢裡,取得兩次重大發展機遇:

(1)美國戰略重心為「聯中制蘇」的時期,中國洞見時機展開「改革開放」:

美中關係從敵對期進入緩和期,雙方開始步入正常化外交關係,1971年中共國進入聯合國、1979年美中正式建交,1979年—1989年也被稱為美中關係的蜜月期,在此期間雙方官方高層與民間往來交流廣泛,兩國重新開啟在貿易以及其他領域間的接觸與合作,此時中國內部正從訴求階級鬥爭的「文化大革命」時期走向強調經濟建設優先的「改革開放」的時期。

(2)美國戰略重心為「中東反恐戰爭」的時期,中國把握「入世」展開全球經濟貿易:

—— 「有分析認為,美國在反恐上的投入使其客觀上放鬆了對中國崛起的警惕,放慢了對中國的戰略圍堵。而中國則抓住了這難得的戰略機遇期,利用較為穩定的國際環境來自我壯大,實現了令人驚嘆的經濟騰飛和軍事建設。」(BBC News中文/《911事件20週年:美國全球反恐為中國打開了「機遇之門」 ?》)

—— 「911 恐怖攻擊給了給中國發揮地緣政治影響力的禮物,讓中國有了 20 年的韜光養晦時機來累積挑戰美國的資本。」(報呱/《美國遭911恐攻造就中國崛起?晚了20年的美中衝突?》/艾格姆)

——————————————————————————————————————

二,長弓在地,危而不危

(一)「長弓在地,危而不危」句義

長弓在地,表示「放下武器」、「不動武」,狀態「和平」。

(二)「長弓在地,危而不危」的二種正反情況

「長弓在地,危而不危」包含二種正反的情況:

1,若長弓在地(放下武器、不動干戈、和平發展),則所遇到的危險皆可安然渡過,不危也。

2,反之,若長弓不在地(拿起武器、欲動干戈、軍事擴張、發動戰爭),則所遭遇的危險將是凶險,危無解矣。

——————————————————————————————————————

(二)中共國於國際間所表現「長弓在地」的言論與態度與習近平的轉變

中共國自進入聯合國後所發表的諸如「不侵略、不稱霸、和平發展、和平共處」(長弓在地)的言論與態度,以及習近平上任後的轉變:

1,1974年4月10日,時任中國國務院副總理的鄧小平於聯合國大會第六屆特別會議發言:「中國是一個社會主義國家,也是一個發展中的國家。中國屬於第三世界。...... 中國現在不是,將來也不做超級大國。什麼叫超級大國?超級大國就是到處對別國進行侵略、干涉、控制、顛覆和掠奪,謀求世界霸權的帝國主義國家。...... 如果中國有朝一日變了顏色,變成一個超級大國,也在世界上稱王稱霸,到處欺負人家,侵略人家,剝削人家,那麼,世界人民就應當給中國戴上一頂社會帝國主義的帽子,就應當揭露它,反對它,並且同中國人民一道,打倒它。」(《見證聯合國75年風雨歷程:回顧中國領導人聯大演講片段》 )

2,「1985年3月4日,鄧小平會見日本商工會議所訪華團時明確提出『和平與發展是當代世界的兩大問題』的重要論斷,為新時期黨和國家制定對外政策提供了重要依據。」( 《鄧小平是如何闡述“和平與發展”這個時代主題的?) 》

3,百萬大裁軍:「百萬大裁軍,指的是在1985年中-1987年底期間,在當時的中央軍事委員會主席鄧小平領導下,中國人民解放軍裁軍100萬人。」、「鄧小平提出裁軍100萬,理由主要有二。第一是因為解放軍機構臃腫,⋯⋯裁軍可以節省開支、改善裝備、提高軍隊素質。另一個裁軍的理由是基於對國際形勢的判斷,短期內不會發生大的戰爭,要騰出更多的錢來搞建設。」(維基:百萬大裁軍)

4,六四天安門事件後,鄧小平對外交政策的指導:「1989年和1990年間,他在同中央負責同志的幾次談話中,反復闡述了看待國際形勢、處理對外關系的重要方針:冷靜觀察、穩住陣腳、沉著應付、韜光養晦、有所作為。」( 高屹:《鄧小平新時期的外交戰略思想述論》 )

5,1991年12月蘇聯解體,對同是共產黨政權的中國是極大的警鐘,「因此,在內政和外交戰略選擇上,中國要做的就是避開蘇聯曾經走過的一個又一個的雷區。在經濟上,“史太林主義”的僵化體制和長期實行的計劃經濟讓蘇聯經濟最終無以為繼,中國便選擇了經濟改革和更加積極地融入世界體系。外交上,在蘇聯垮台後的近20年中,中國基本上採取了韜光養晦的策略,不當頭,也不爭霸。」《蘇聯解體30年 中美兩國從中收穫了什麼?》

6,江澤明時期的外交政策「新安全觀」:1999年時任中國國家主席的江澤民在日內瓦裁軍談判會議上發表題為《推動裁軍進程,維護國際安全》的講話:「新安全觀的核心,應該是互信、互利、平等、合作。各國相互尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則以及其他公認的國際關係准則,是維護和平的政治基礎。」( 《江澤民主席在日內瓦裁軍談判會議上的講話》 )

7,胡錦濤時期的外交政策「中國和平崛起」:「中國和平崛起」一詞於2003年提出後,在2004年後半年就被改為更低調、更不具威脅感的「中國和平發展」一詞,這個政策也旨在減少國際上關於「中國威脅論」的疑慮。 (維基:中國和平崛起)

—— 「2003年12月26日,⋯⋯ 胡錦濤明確提出中國要堅持走和平崛起的發展道路。」、2005年9月15日,中國國家主席胡錦濤在聯合國成立60週年首腦會議上的發言:「中國將堅定不移地高舉和平、發展、合作的旗幟,堅定不移地走和平發展道路,堅定不移地奉行獨立自主的和平外交政策,在和平共處五項原則的基礎上同世界各國發展友好合作關係。」 ( 《胡錦濤在聯合國成立60週年首腦會議上的講話》 )

8,習近平時期的轉變:「2012年習近平出任中共中央總書記後,提出『中華民族偉大復興的中國夢』和 『一帶一路』構想,中國外交逐漸放棄了自鄧小平以來的『韜光養晦』的政策,轉而提倡『大國外交』、『大有作為』,他更指示中國外交官對外發動『戰狼外交』。」 (維基:中國和平崛起)

9,總結:

(1)從以上可見,中國在加入聯合國後,從鄧小平、江澤明到胡錦濤等領導人皆是走「和平發展」的外交政策,符合「長弓在地」所指「和平、不動干戈」的描述。

(2)「和平發展」路線到習近平上任後發生明顯的轉變,習放棄鄧小平「韜光養晦、不出頭、不稱霸」的路線指導,轉而主張「大國外交」、「大有作為」、「戰狼外交」,並提出「東升西降」和「百年未有之大變局」說法,此外中國在「南海爭議」和「台海衝突」方面的軍事衝突也在日益升高中。

——————————————————————————————————————

三,整理以上本象所對應的時期、事件與發展

(一)簡述本象所對應時期、事件與發展

從讖與頌得到的諸般線索所導向的時期,大約是1969年珍寶島事件後美中關係走向正常化開始,貫穿整個改革開放時期(引進西方資本主義的市場經濟)以迄於今(2025年)而未止(僅剩危而不危之「危」的狀況)。

本象所述事件,絕大部份已經發生,主要是指1969年珍寶島事件後,美中達成共識改善雙方關係,於是在美國友善的支持下中共國進入聯合國、世貿組織,期間美中關係也曾經摩擦、緊張而降溫,但巧遇轉機得以回暖;本象內容貫穿整個改革開放時期(引進西方資本主義的市場經濟、主張和平發展),而未發生的小部份在於:若是長弓不在地時,危矣。(當中國欲動干戈、軍事擴張、發動戰爭時,所遭遇危險將無法安然渡過,危矣。)

(二)「美人自西來,朝中日漸安」

1,起於1969年珍寶島事件,該事件促使美中兩國放棄敵對狀態以謀聯合抑制蘇聯,為改善美中關係,遂有季辛吉和尼克森先後訪華,也因此在美國的支持下1971年中共國順利進入聯合國。

2,1989年六四天安門事件發生,美國對華實施經濟制裁、減少貿易、武器禁運等措施;其後又接續1991年蘇聯解體,美中作為戰略夥伴的共同利害不復存在,雙方關係降溫,開始產生摩擦與不信任。

3,1999年美國政府代表團抵達中國北京,雙方簽署《中美關於中國加入世界貿易組織的雙邊協議》,此乃是推動中國進入世貿至關鍵的一步,而後中國於2001年12月11日正式加入WTO。

4,2001年美國發生911恐怖攻擊事件,美國因此將戰略重心從東亞中國崛起的威脅轉移至中東的反恐戰爭,中國在國際上支持美國以武力打擊恐佈主義和恐怖組織,於是美中關係再次回暖,共同發展建設性合作關係。「中國則抓住了這難得的戰略機遇期,利用較為穩定的國際環境來自我壯大,實現了令人驚嘆的經濟騰飛和軍事建設。」

**「911 恐怖攻擊給了給中國發揮地緣政治影響力的禮物,讓中國有了 20 年的韜光養晦時機來累積挑戰美國的資本。」、而「中國加入世界貿易組織,經濟高速增長。2000到2010年GDP增速為11%,是中國經濟成長最快的10年。」

(三)「西方女子琵琶仙,皎皎衣裳色更鮮」

「西方女子琵琶仙,皎皎衣裳色更鮮」對應的是中共國在改革開放時期引進「西方資本主義的市場經濟」,人民的經濟生活由此富裕起來,人們擁有更多的金錢,消費能力也大幅提高。

(四)「長弓在地,危而不危」的正反二種發展情況

套用中共國的情況,「長弓在地,危而不危」的正反二種發展情況:

1,在「長弓在地」的時期,諸如主張「和平發展、韜光養晦、決不侵略/稱霸」時,所遇到的危險可逢凶化吉,「危而不危」。

2,反之,若拿起地上的長弓,企圖擴張軍事、發動戰爭時,譬如擴張在南海和台海的軍事衝突或發動任何戰爭時,則所遭遇的危險將是凶險,危無解矣。

——————————————————————————————————————

【卦:火山旅】

一,關於旅卦

卦辭:「旅,小亨,旅貞吉。」

《象》曰:「山上有火,旅;君子以明慎用刑,而不留獄。」

《彖》曰:「旅,小亨,柔得中乎外,而順乎剛,止而麗乎明,是以小亨,旅貞吉也。旅之時義大矣哉!」

二,旅卦卦義

1,「卦象為內艮止而外離明,止而不妄動,明而能見機行事,如此才能免於災咎,這也是旅卦的吉道。」(易學網/旅卦)

2,「《象傳》:君子以明慎用刑而不留獄。『明』為外卦之離明,象徵聰明智慧而明理。『慎』為內之艮止,謹慎行事,有所不為。『不留獄』則是斷獄之後要馬上執行,今日事今日畢,不可拖延。」(易學網/旅卦)

3,「艮為山,離為火,火在山上燃燒,勢非長久,為旅。」(國易堂/旅卦)

4,旅卦,「為探索之意。」(維基:周易六十四卦列表)

三,推測

1,卦象為「內艮止而外離明」,內艮止,代表行事謹慎,有所不為;外離明,代表聰明智慧、能洞明、能見機。可對應鄧小平捨棄階級鬥爭路線,推行強調經濟發展的「改革開放」。

2,「君子以明慎用刑而不留獄」,可對應文革結束後立即展開的「撥亂反正」。

3,「火在山上燒,勢非長久,為旅。」可對應「改革開放」之引進「西方資本主義的市場經濟」,使得中國的經濟蓬勃發展、欣欣向榮,然而中共在政治經濟上並未作出相對適當的改革,火勢終將難以為繼的走向衰微。對以共產主義起家立國的中共國政府而言,改革開放引進「西方資本主義的市場經濟」是一場「摸著石頭過河」的探索之旅,只是終究為旅,不長久。

——————————————————————————————————————

【看圖畫,腦洞大開】

一,小白兔與長弓在地

推測立於「琵琶仙」左右的「小白兔與長弓在地」是指中共在引進「西方資本主義市場經濟」的「改革開放」時期,對外表現出如兔子般溫和無害的形象(不動干戈、和平發展、韜光養晦、不侵略/爭霸)。

二,女子與琵琶(西方女子琵琶仙)

以共產主義起家立國的中共國政府,雖然於實際上引入西方的「資本主義、市場經濟、私有制」,但名稱上仍稱之為「中國特色社會主義、非公有制經濟、社會主義市場經濟」,這態度就像是「猶抱琵琶半遮面」,遮遮掩掩。

——————————————————————————————————————

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!