失敗者回憶錄88:1979年與中共關係觸礁

1979年發生了幾件事,雖未至於使我與中共的關係破裂,但思想上、觀念上的裂口已經形成。我會認為這是我與左派分道揚鑣的一年。

前文講到「特權階層在中國」的文章,觸及廖承志,以致他下令把《七十年代》「徹底搞垮」。但實際上這篇惹禍文章刊出後,中共沒有任何反應。而廖承志向王匡提出的「徹底搞垮」的理由也不是這樁與他關聯的報導,而是《七十年代》批評鄧小平的「反民主」。因此,表面理由是魏京生案,暗藏的實際理由是廖公船。

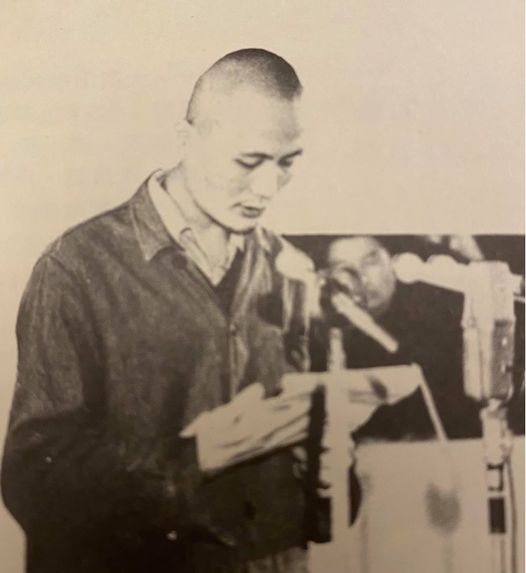

這一年的10月16日,北京法院對七個月前拘捕的魏京生重判15年徒刑。《七十年代》收到一篇來稿評論此事,趕著在11月號發刊。那時的印刷流程比現在慢很多,每當付印前我都親自到印刷廠作最後審定。記得那天在印刷廠,手下一位編輯趕來找我,說潘公要他向我轉告,《七十年代》不要發表有關魏京生案的評論。

理由沒有說。我領會到從來沒有對我們的編務表達過意見的潘公,突然提出這意見應該是非同尋常,他一定聽到什麼重要訊息。但我考慮雜誌向來的取稿原則是文章的質素而非立場,要切合時代的要求,要對讀者和作者群負責,而不是對掌權者負責。因此,我沒有接受潘公的意見,評魏案的文章照刊。而且在下一期的12月號,對此案作更深入的分析。

魏京生案是鄧小平結束民主假期的一系列施政的延續。1978年他利用西單民主牆「發揚民主」,即所謂北京之春,來逼退華國鋒而重掌最高權力後,於1979年四月提出了「堅持四項基本原則」而其中最重要和實際的,就是「堅持黨的領導」,並逮捕了民辦刊物的魏京生,封閉西單牆。魏京生在民辦刊物《探索》上的文章「要民主,還是要新的獨裁」中提到,「人民必須警惕鄧小平蜕化為獨裁者……他正在走的是一條騙取人民信任後實行獨裁的道路。」這是他被捕和判刑的實質原因。至於他在法庭上被公開指控的「叛國罪」,則屬「莫須有」,比如說他向外國人提供軍事情報,但他作為北京市公園服務管理處的一個工人,如何可以掌握到軍事情報?若有人提供情報給他,何以又沒有逮捕直接掌握情報的人員?而接收他所提供的情報的外國人何以又沒有被捕和判間諜罪?從四月以來前後發生的所有事實來看,魏案毫無疑問就是「以言治罪」。「治罪」之「言」,也非常明顯地是因為直接指向鄧小平。因此,合理的懷疑是:此案若非鄧小平欽定,也至少是為迎合他而作出的司法行為。

潘公相信早得風聲,所以突然向我提出忠告。而廖承志也以「反對鄧小平」為藉口,要把《七十》「徹底搞垮」,真正原因則是我們評論了廖公船。因為以廖承志對香港事務的了解,當時新華社(即港澳工委)除新派來的第一社長王匡之外,其他長期沿用的舊人,如第二社長李菊生、副社長祁烽、秘書長楊奇等等,都不贊同「徹底搞垮」的意見。換句話說,熟悉香港社會環境的當年中共駐港人員,即使出於保護自己的原因,在文革期間不得不執行一些「極左」政策,但大體上,還是根據香港實際環境而有所抑制的。因此,廖公的指令在香港沒有被執行。王匡也不能夠左右執行人員的作為。1979年《七十年代》沒有被左派排擠和杯葛。我們仍然在左派陣營生存。

總括來說,這一年發生了幾件事,使我同中共的關係有了很深的裂痕。

一是四月時我們召開了「中國統一前景座談會」,邀約了一些在香港的台籍學者參加,當時中共駐港高層在開會前曾經想叫停這個座談,但因為一切都準備好,不可能停辦了,於是左派就叫羅孚出席,以平衡右派觀點,但想不到真正發生影響的是「不統一有什麼不好」的觀點;其二是中共在過去兩年開放大陸人訂閱《七十年代》後,於1979年大陸海關突然禁止入口,我們發表社論據理力爭,我與王匡面對面抗辯;其三,我們發表了「中共的特權階層」,直接得罪了主管香港的廖承志;其四,是刊登了關於魏京生案的評論,而拒絕了潘公的勸阻;其五,是我在這一年去美加週遊幾個大城市,與讀者作者們見面,和出席愛荷華的「中國週末」,臨走前半個月,潘公曾委婉勸我:可不可以稍後再考慮去美國?但我說,一切都安排好,他也沒有再說什麼。回來後,我主動給潘公寫了一個報告,大致講了此行觀感,特別是留美知識人這時關於中國關於兩岸的一些想法。他沒有回應。

還有一件事,就是1979年初,潘公曾經向我表示,邀我當政協委員。我委婉地拒絕說,辦雜誌,還是保持政治獨立比較好。

1979年後,與潘公的接觸就少了。與新華社其他高層也漸行漸遠。但真正分離還要再過兩年。

(原文發佈於2021年11月15日)

《失敗者回憶錄》連載目錄(持續更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期

- 裂口的開始

- 太歲頭上動土

- 愛荷華的「中國週末」

- 1979年與中共關係觸礁