最後一期 Breakazine,與 Medium 近況的一點隨筆

本來,這是兩件不相干的事情,但給予自己的思緒,倒是相近,所以拉雜寫成一篇隨筆。

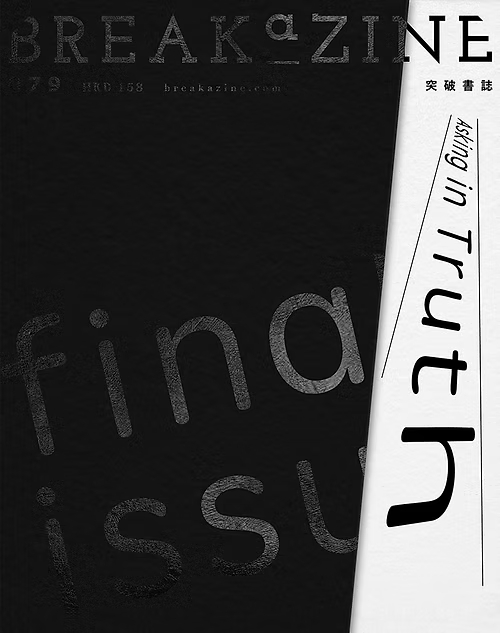

於 2024 年下半年,由香港老牌青年團體推出的季刊 Breakazine,宣佈會於 2025 年第二季出版最後一期後停刊。當時雖有不少讀者和媒體人俱表達婉惜,但比起那些突然被逼停運而無法好好告別的媒體,Breakazine 預先宣告終章,並能作出一場深入的回朔,已算是比較幸運的一員。

Breakazine 多年來就著不同的議題,作(相對)深入的探索,範疇涵蓋社會熱話、時事政策、個人成長等,讓讀者可對自己未必太熟悉但又息息相關的議題,有更多角度的了解和思考。近年 Breakzine 數次把出刊的頻率調整,編採團隊可以有更多的時間,慢慢去深耕一個議題,該如何去呈現。自己雖然並非從一開始就每一期都會追讀的忠實讀者,但近年的部份期數,先後探討過垃圾/資源管理、性別/取向、工作形態、青年面貌等,自己讀畢後,也覺得是上佳之作。

今年五月中,Breakazine 終於走到生命的盡頭,出版最後一期。這最後一期,除了就雜誌的發展歷程做了一點回顧,及編採團隊分享多年來的心路歷程和成長,也訪問了一些(長期)讀者就雜誌的評價。出版數據顯示,Breakazine 的印刷量和訂閱數量,於 2023 年後呈明顯下跌的趨勢,而讀者的反饋中,時年 25 歲以下的,亦已屬少數。有些讀者表示在當下的大環境下讀雜誌的時候,會讓自己感到無力;亦有教師表示,智能電話和 AI 等的興起和普及,令學生更不傾向透過紙本書籍搜尋資料和學習,通識科被殺,更加減少了對多角度思辨和分析的追求,讓這本因為通識科應運而生的雜誌,本來的工具性更見可有可無;而獨立書店的經營者們,則反映隨著時代的變遷,雜誌跟「青年」的距離,似乎已沒有那麼近,讀者需求的轉變,亦令編採團隊在維持初心與 carry 一些題材之間,顯得有點吃力。

這些來自讀者的反饋,多少流露了時代的一點縮影,亦是個人當下狀態的一些寫照。坦白說,雖然自己仍算是啃得下篇幅不短的文字,但對於政策探討、理論分析等相對嚴肅正經的內容,確實是越來越沒有興趣和動力去讀(更遑論就公眾諮詢遞交意見和參與聯署等);反而非虛構、紀實寫作類的內容,自己會感覺較容易入口,亦更有心機去讀,亦會較願意瀏覽個人揭露、心靈分享較多(但又不盲目宣揚正能量)的成長性內容。但就算讀到這些文字,腦海裡浮現了很多的 inspiration,也尚未尋找到很多轉化實踐的空間,及在轉發出去的時候,可以引起迴響和共鳴。此外,自己的生活的面貌漸趨單調,亦讓自己感覺到沒有甚麼強烈的意欲去輸出一些內容,亦因自知不學無術而不敢班門弄斧,或根本沒有想好該用甚麼角度去得體地表達己見,參與其他人的討論。

儘管自己的粗淺觀察,對深度長文字的需求猶在,但政治理論、哲學類書籍,逐漸從獨立書店的暢銷榜裡退場,而方格子、 Matters 和 Substack 等文字平台,近年也設置了讓創作者發表動態而非一篇完整文章的功能,而且在這個部份裡,用戶之間的互動往往更為熱烈,間接顯示出用戶對這些相對輕巧的內容分享功能,有更多的愛好。就算是自己,一些未算成熟的讀書後感、觀影後感、地方遊記等,也只會在 Mastodon 發個短短的嘟文就算,一些象友在寫書籍/文章讀後感時,反饋亦比起單純張貼一幅 Meme 圖為少。

Medium 對華語用戶不友好,早已是講得發臭的議題。雖然有好心文友曾經建立過文章搜尋器,但近期貌似處於長期失靈狀態(不過在之前的文友聚會中知道對方的背景,也不便打擾對方要求把其修復),而早年提倡加上「中文」或各種關鍵字的 hashtag,也已近乎完全無助於尋找新文章,所以現在自己待在 Medium 上的頻率,已大幅下降至一星期一至兩次左右,近期也開始嘗試另一種搜尋文章的方式。

這種做法是,按進其中一位文友的 follower list 裡,再逐個 profile 按進去看看對方有沒有發佈新的文章。雖偶爾仍能尋找到一些蒼海遺珠,但坦白說卻沒有甚麼效益,因為不少時間會耗費在文友檔案搜索上,真正閱讀的時間反而不多。

有時,敞見一些熟悉的名字,原來這位久違了的文友,個多月前曾經發佈了文章,但自己居然從來沒有搜得到或獲得推送,這仍會讓自己要咒罵一下 Medium 的管理層;有些文友或會留下一些告別,宣佈自己轉場(新的居所倒可以是 Threads)或(因各種因素而無奈)擱筆,但最多的情況是,那文友無聲無息的沒有再更新,也沒有留下其他落腳地的資訊,有否仍在筆耕也不知道,彷彿是永久失去聯絡了。而一個又一個的蜘蛛網裡,不乏(曾經的)社運人士和公知,ta 們的自介,仍留有一點運動面向、團體身份和公共性,亦不禁使人感歎息。

只是,有些轉場至不同地方,或自建博客的文友,自己在瀏覽 ta 們的新居時,同樣發現已久未更新。除此以外,自己在 Substack 等平台一直未有搜尋到很多香港作者,近年也未有聽見有頭部的香港 Patreon 文字人,以及有很多香港人推介落腳的聚合型文字平台。愛好文字的香港人到了哪裡去,對自己來說,仍是一個未解之謎。

因為恐懼、厭倦而不再筆耕;因為精力有限而選擇輕鬆內容不再深度閱讀;因為修身和無力感而著重於個人成長多於公共事務,等等等等,也許都是客觀的事實,難言好壞,只作為時代裡面的一頁駐腳。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐