当痛苦、罪与真理都被他者命名:重读Biko

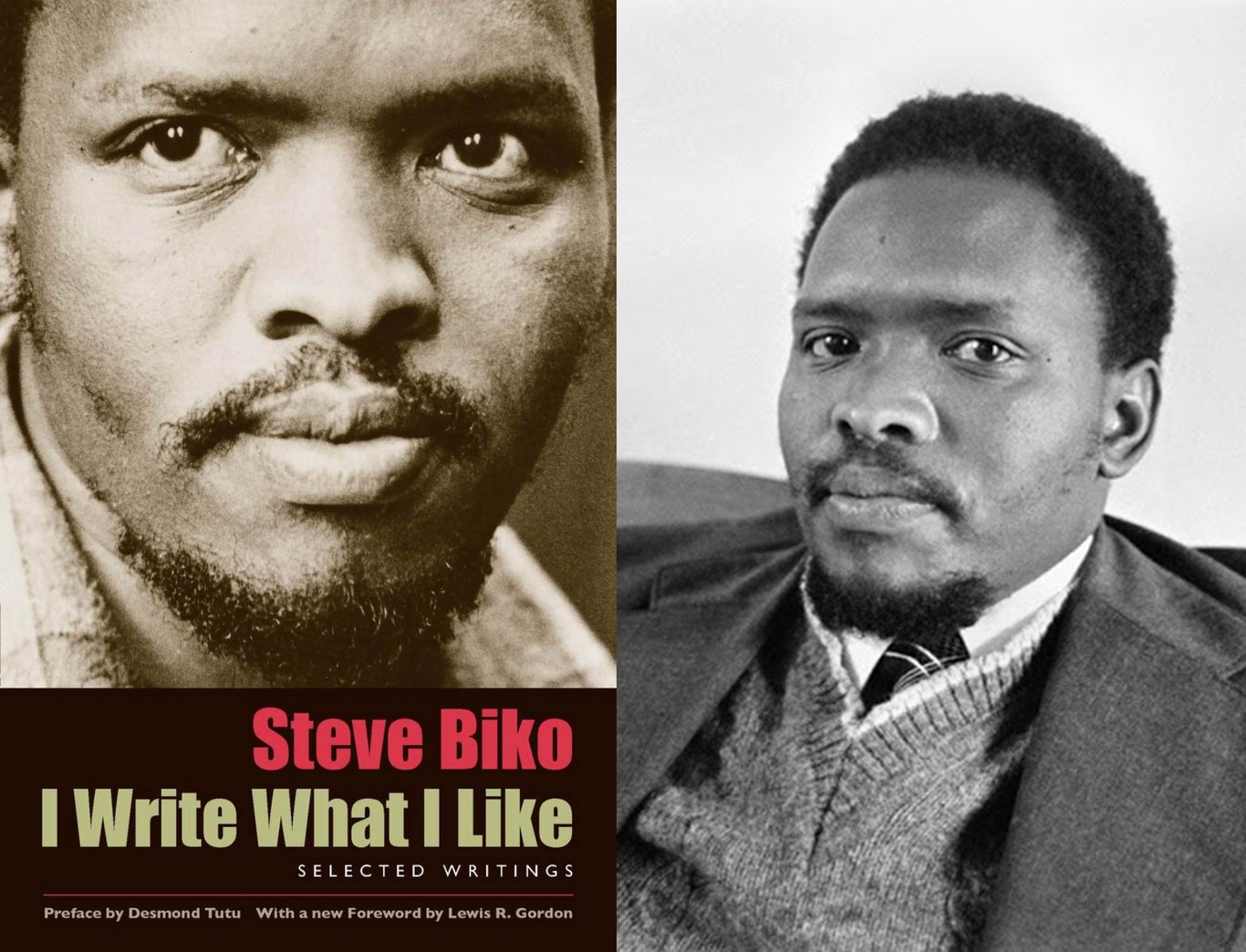

Steve Biko的文集被命名为《I Write What I Like》,这个标题本身就是一种宣告。它关乎的不仅是写作的自由,更是在一个连自己的痛苦都要由他人来定义的世界里,夺回讲述自己故事的权利。

Biko所有的愤怒,无论指向的是垄断反抗话语的自由派、将系统之罪转化为个人之耻的教会,还是污名化本土知识的殖民科学,其核心都是一场关于定义权的争夺:谁有资格定义社会的问题,定义罪恶,定义真理?

谁有权定义“问题”?

Biko拒绝给予白人自由派的“善意”任何道德豁免权。对于白人自由派而言,种族隔离是一个需要被讨论、被分析、最终被某种政策方案解决的“黑人问题(black problem)”。

然而Biko一针见血地指出:

自由派不去全力铲除白人社会内部的种族主义,反而浪费大量时间试图向黑人证明他们自己是‘开明’的……这源于一种错误的信念,即我们面临的是一个“黑人问题(black problem)”。黑人没有任何问题。真正的问题是“白人种族主义(WHITE RACISM)”,它稳稳地坐在白人社会的大腿上。

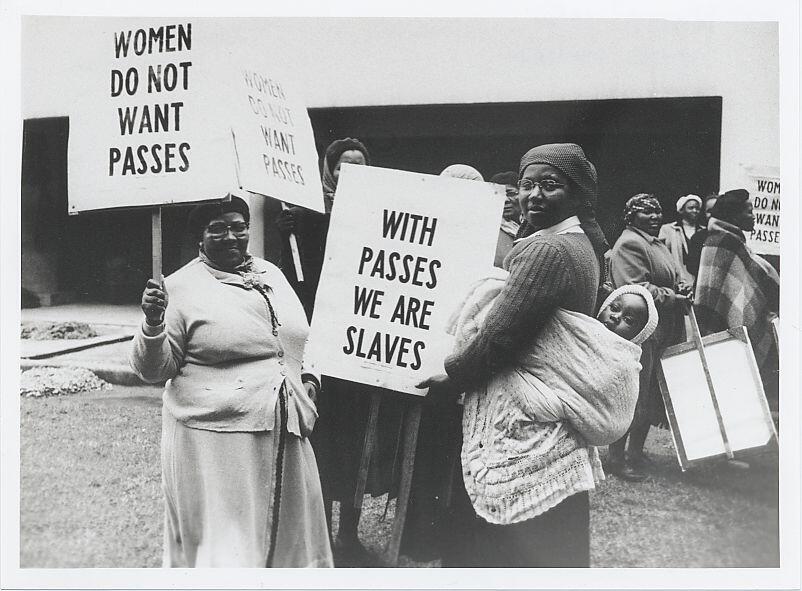

这是一场关于谁才是这个社会的问题的定义权争夺:他们将白人种族主义的系统性罪恶,巧妙地扭曲为一个需要黑人保持耐心去配合解决的问题。

更深的危机在于,自由派往往在功能上成了体制的减震器。他们占据了反抗的话语中心,为政治斗争重新设定了理性对话与渐进改良的规则,系统性地剔除了反抗中那些真正令人不安的部分——尤其是被压迫者那份天然的、正当的愤怒。

当Biko写下“白人自由派必须离开黑人,让他们处理自己的事务”时,他划清的不是种族的界限,而是权力的界限。

他指控的,是一种深嵌在善意之中的殖民心态:“白人不仅踢了黑人一脚,还告诉他们该如何对这一脚作出反应。”他们不仅控制了施暴的权力,甚至还试图控制受害者尖叫的分贝。

长期以来,黑人被教导要以合宜、体面的方式回应暴力。Biko写道,黑人终于开始意识到:回应痛苦的方式,应当由受苦者决定,而不是由施暴者代为规定。

谁有权定义“罪”?

白人自由派试图接管黑人的政治反抗,而教会则试图接管黑人的灵魂审判。

在Biko的笔下,教会的问题不在于信仰本身,而在于一种深植于殖民结构的解释方式,以及它如何通过定义“罪”,将结构性的暴力解释为个人的道德失败。

他写道,牧师们每周都在讲坛上斥责黑人社区的偷窃、争斗和所谓的“道德堕落”,却从不谈论造成这些现象的贫困、失业、迁徙劳工制度与教育剥夺。

这种逻辑的危险在于,它系统地将社会结构的罪恶转嫁为个体的羞耻,使得被压迫者不仅在身体上承受苦难,更在精神上为自己无法摆脱的处境而自责。

Biko要解构的正是这样一种难以察觉的暴力:它不靠武力,却能让人相信痛苦是自己的错。

谁有权定义“真理”?

在Biko看来,殖民并不止于夺取土地,它更深层的暴力,来自于夺取解释世界的权力。

这一点在宗教与知识体系上尤为明显:基督教被认为是“科学的宗教(scientific religion)”,代表着文明与理性;而非洲本土的祖先崇拜则被贬斥为“迷信(superstition)”,等同于愚昧与落后。

Biko敏锐地意识到,这是一种更隐秘的统治方式:通过制定知识的标准,剥夺黑人理解自身世界的合法性。这意味着,黑人的历史经验、情感结构和看待宇宙的方式,都被排除在真理的大门之外。

真正的殖民,是让被殖民者相信,自己的传统在本质上是低劣的,从而自愿走入精神的流亡。

Biko拒绝接受这种精神贫困,提出了“黑人神学(black theology)”,试图从那个被白人垄断的上帝手中夺回解释权。

在Biko的解读中,圣经不应再是教导顺从权威的工具,而应成为被压迫者反抗的指南:“圣经必须宣扬:允许自己被压迫,这本身就是一种罪。”

他不仅是要恢复本土信仰的尊严,更是要确立黑人的生命经验作为一种有效知识的地位。只有当我们拥有了定义什么是神圣、什么是真理的权力,我们才真正拥有了定义“我是谁”的自由。

夺回心智的定义权

Biko的批判,无论是针对那些试图解决“黑人问题”的白人自由派,还是那些将结构性的不公归结为个人道德失败的牧师,指向的始终是一件事:权力如何悄无声息地进入人的意识,改变一个群体看待自身的方式。

殖民统治最险恶的一环,不在于它建立了多少有形的围墙,而在于它试图在被殖民者的意识里植入一种自我厌恶的机制。当受害者开始用压迫者的眼光审视自己,当他们相信自己的传统是迷信,相信自己的反抗需要被指导时,统治便完成了完美的闭环。

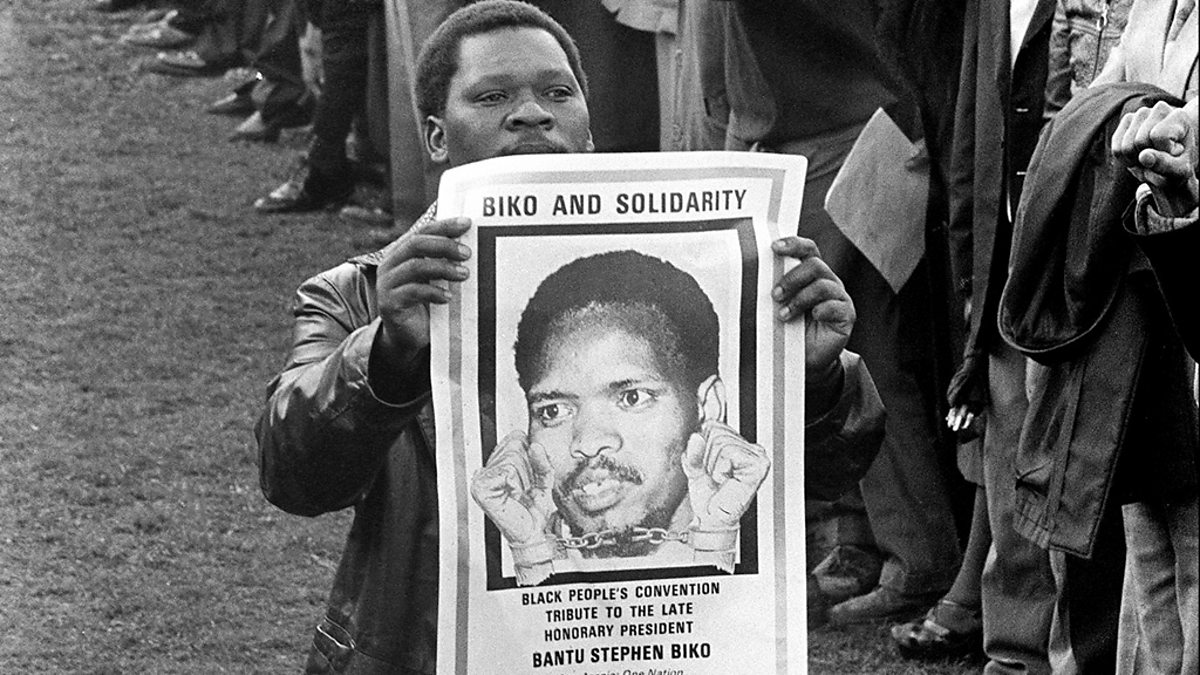

因此Biko写下了那个著名的诊断:“压迫者手中最强大的武器,是被压迫者的心智。” (The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed.)

Biko的整个思想事业,正是为了解除这件武器。他所追求的解放,并不只是制度的废除,更是意识的夺回——重新命名痛苦,重新定义罪恶,重新确立何谓真实,并最终夺回我们自己的思想。