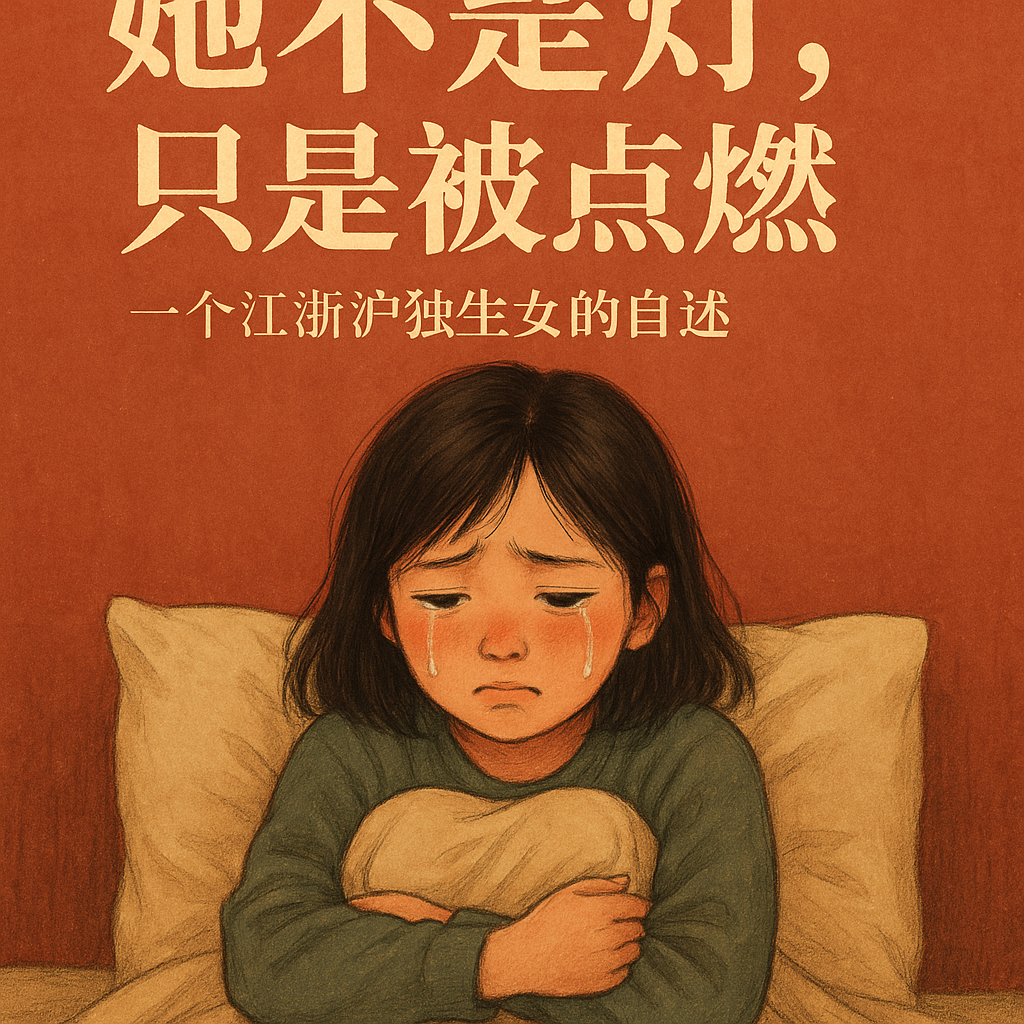

《她不是灯,只是被点燃》—— 一个江浙沪独生女的自述

我是独生女,江浙沪地区的独生女。

父母都是老师,明明是教育体系的工作者,父亲却出身农村,自幼成长在一个重男轻女的家庭。于是,我的出生,就成了一个不被期待、不被祝福的存在。

“生男生女都一样”,可惜,襁褓中的我所面对的,却是爷爷奶奶满脸失望与冷淡的态度。

“我们这里的习俗就是这样,生孩子就要放这些!”

我妈妈在我还在襁褓中时,发现被褥里藏着一把把缝衣针。她质问奶奶,对方就是这样无力地解释。妈妈不相信,问遍了周围所有的亲戚朋友——他们都说,从未听过这种“习俗”。

从那一刻起,她知道了:我,是一个不被祝福、甚至不被期望活下去的孩子。

我三四岁的时候,母亲又怀孕了。爷爷奶奶迫不及待地催她把孩子生下来,期待这次终于是个“宝贵”的男孩。可是,她想了又想,犹豫了又犹豫,最终,不知道是为了保住工作,还是为了保住我,没有选择留下那个孩子。

我不知道爷爷奶奶是否因此更加记恨我。那时的我还太小,还不懂。

父母的感情也越来越糟。他们吵架,吵得天翻地覆,还打架,打得鸡飞狗跳。母亲常常抱着年幼的我默默哭泣,或是忍不住地一遍遍倾诉。我捂着耳朵流泪,后来又慢慢变得麻木冷漠,只是不耐烦地关上房门,继续睡觉。

可是,母亲流着泪抱着我时说的那句话,有意无意地,一直留在了我心里——

“我是为了你才不离婚的呀。”

都是为了我!

我这个不被祝福、不被期待的女孩子,竟用小小的生命,承担了性别、宗族、甚至整个婚姻的重量!

父母都是教育工作者,所以,我唯一的目标,就是学习。

学习,学习,再学习!

或许,我学得再好一点,再努力一点,就能真的证明:“谁说女子不如男”?

或许,我的成绩再高一点,就能让父母多一分骄傲,少几场争吵,那摇摇欲坠的婚姻,也许能再撑几年。

或许,如果我学得足够好,就真的能获得那一丝一毫、仿佛遥不可及的自由、温柔,以及爱的意义。

后来,我顺理成章地拿下第一名,开始学英语,踏出国门。

因为父亲年轻时也曾努力读书,却错失了去德国留学的机会——所以我“必须”承担起这个留学的使命,替他走上那段曾经中断的路,前往遥远而陌生的异国他乡。

我拼搏,我适应,我努力扎根,野蛮生长。

我独自一人,咬牙承受着“独在异乡为异客”的寂寞,却依旧,坚定地向前。

一直到——很久很久以后。久到那段光阴仿佛已是前世。

我在海外找到一份光鲜体面的高薪工作,遇见一个温柔体贴、三观契合的如意郎君,又有了一个乖巧可爱的女儿。

或许,蓦然回望,我已经成了旁人眼中的“成功女性”——工作、家庭两手抓,经济、教养皆不差。

相比我那位仅比我小几个月,却从小肩负“传宗接代”重任的堂弟,我的境遇已经好了太多太多。

可是,只有我知道——

在寂静无声的夜里,心底最深处,依然藏着一个,躲在被子里默默哭泣的小女孩。

她一点也不坚强。她感性、不理智、情绪起伏。

她不会在商场威风八面,她只是静静地、默默地,抱紧自己,等待那个,真的,能够守住她的人。