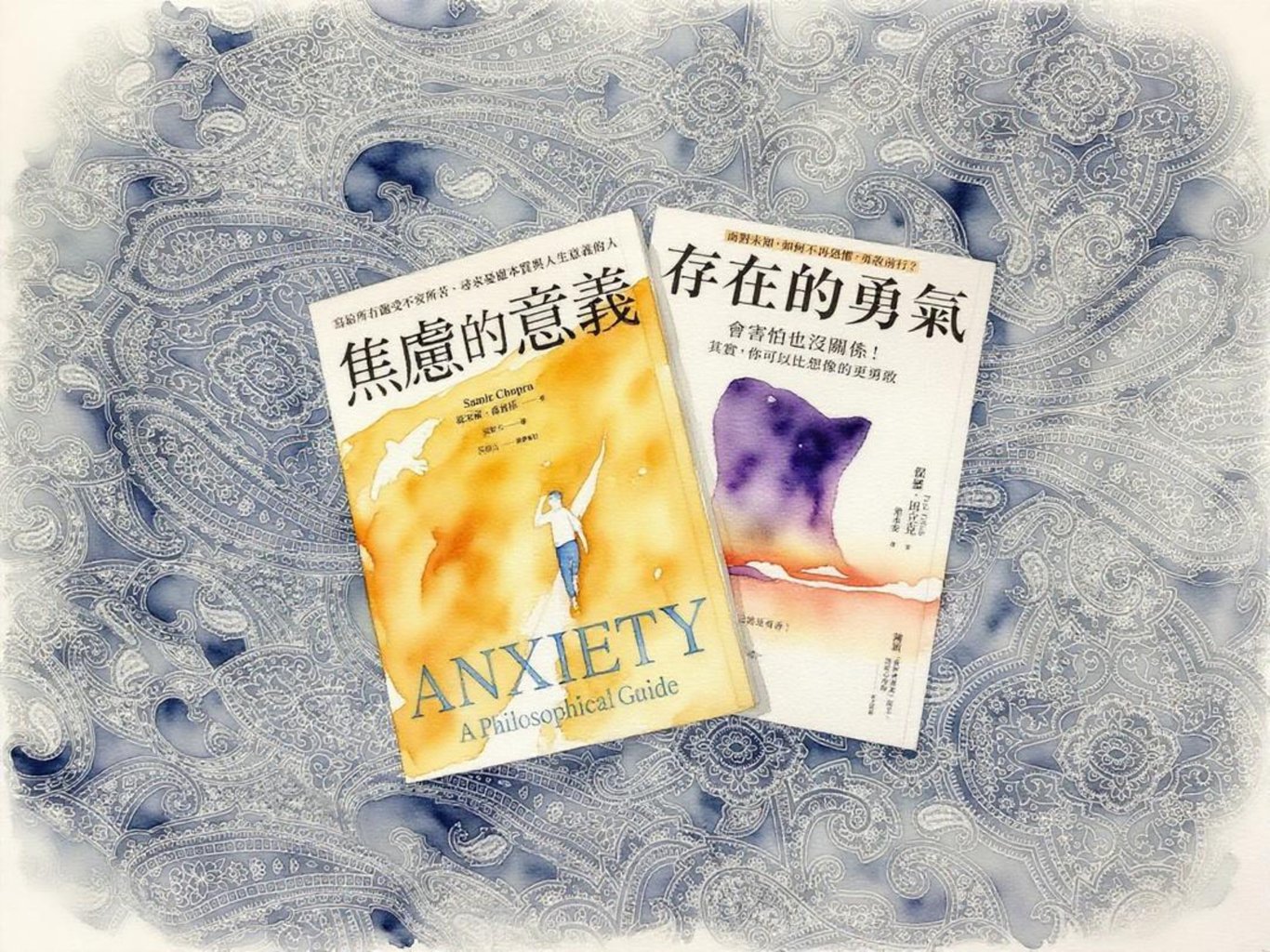

人生換線|《焦慮的意義》讀書會(第四次)

今天是哲學諮商學會《焦慮的意義》第四次線上讀書會,本次進度來到第五與第六章,分別聚焦於精神分析,以及馬庫色與馬克思的觀點。

這次讀書會,除了第一場由呂教授領讀第一章,其餘章節皆由參與者各自認領。由於每位領讀者的背景與理解不同,對文本的詮釋自然也各有差異。不過,當一些關鍵概念缺乏清晰定義時,討論往往容易陷入各說各話的局面,例如對「力比多」(libido)、「物化」與「異化」等詞彙的不同理解。

回到此次內容,我認為馬庫色的觀點特別值得深思。書中寫道:

馬庫色主張,存在主義是一種耐人尋味、不負責任的宿命論,其接受這個世界的荒謬性——這並非世界的本體論特徵,而是人的行動與選擇所引起的偶然歷史發展。存在的焦慮應該要驅使人們去探究、進行政治批評與積極行動,而不是默默接受物質上的不安、認為這是存在的一種特徵。這個世界上真正能夠緩解焦慮的藥方,是政治行動與行動主義,而不是孤獨的沉思與冥想。—《焦慮的意義》

這段話不僅批判了第一章的佛教觀點與第二章的存在主義,也對心理諮商與哲學諮商的處理方式提出質疑。馬庫色認為,真正的解方在於具體的政治行動,而非個人內在的心理韌性或正念冥想。然而,他提出的「大拒絕」解方,本身卻也顯得含糊:

在《愛慾與文明》與《單向度的人》中,馬庫色基進的主體實踐「大拒絕」。在《愛慾與文明》中,他說:「大拒絕是去抗議不必要的壓迫,為了自由的終極形式而努力掙扎,『要能活的沒有焦慮』」。然而,在《單向度的人》裡,大拒絕基本上是政治性的,一個對壓抑與不公平的拒絕,大聲說不,一個與壓迫系統相對的力量,一個與嚴峻遊戲規則的不遵從,一個基進的抵抗與掙扎形式。在兩個情況中,大拒絕是基於一個無法容忍不公正的主體而來,不管在本能還是政治的層面,向各種統治形式抵抗與對立。—《當代社會理論大師》

正如《牛津通識:批判理論》指出的困境:

批判理論由此使自身面臨着嘲諷:其否定論作為解放者出現,卻既不能確定解放應該採取的形式,也不能應對被壓迫者對壓迫的接受。尤其是,對於什麼構成反抗,否定辯證法的擁護者完全武斷的口吻是公開的,而除此之外,他們似乎從不願意將任何問題放到枱面上。文化始終被用來維護強者的統治和弱者的恭順。布萊希特在《屠宰場的聖約翰娜》中寫道:「統治思想是那些統治之人的思想。」然而,法蘭克福學派由於在抽象問題上的專注,剝奪了抵抗這些思想的物質參照。—《牛津通識:批判理論》

2025.07.05