風、林、火,終究抵不過穩坐背後的「山」

影片表面是販藥與緝藥的城邦故事,實際上卻揭示了更大的「不動如山」——不可撼動的權力。導演沒有給觀眾希望的出口,因為任何出口都可能是另一種幻象。這種冷峻與克制,或許才是這部電影最震撼的真相。

歷史與語義的起點

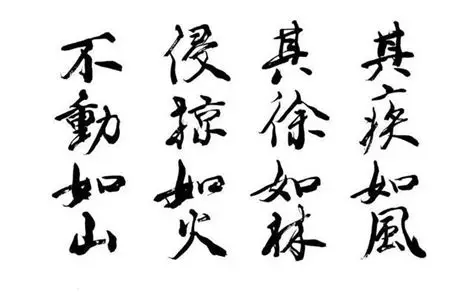

「風林火山」出自《孫子兵法》:

其疾如風,

其徐如林,

侵掠如火,

不動如山。

原本是軍事行動的節奏與態勢。導演把這套軍略語彙挪用到城市的黑白世界,並非只是借一個響亮的標題——而是要我們用四種不同的視角去閱讀同一張地圖:行動、結構、爆發、以及Power的沈靜。

風 —— 流動、速度、無根

當我說「風」,我看見的是那些在故事中來去匆匆的人──小人物、線人、或是被抛棄的執行者。他們的行為快速、不可預測,像風一樣決定不了方向,但又能改變周遭的空氣。電影中某些跳剪與快速切換的鏡頭,正像風的節奏:信息被傳遞得很快,但我們抓不住因果,於是感到故事有斷裂。這種斷裂不是缺陷的全部——它也反映了社會各個階層奔波的不連續與短期性。從李氏家族的雙兄弟,到混黑幫的三人組,甚至到警隊中的人物,莫不是如此。

林 —— 秩序、網絡、潛行的規則

「林」給我的印象是複雜的系統:看似靜默,但內裡枝葉縱橫。警局、幫派、行業規則、彼此隱藏的利益鏈——都是林的化身。電影裡那些看起來平靜的會議、沉默的走廊、眼神交換,像林中的樹影,遮蔽了真相也同時提供了遮蔽的理由。林不是善,它是結構:有序但難以看清其內部的動力。

火 —— 暴力、情緒、瞬間的毀滅

「火」在片中常以爆發的場面出現:槍聲、怒吼、燃燒的不只是物體,更是情緒與欲望。開場機槍掃射,就是一個典型的意向:衝突瞬間點燃,場面帶來強烈感官刺激,但這種爆發能否真正翻轉整個體系?電影給我的答案是模糊的。火燒得猛烈,但火焰過後,留下的往往只是焦灰與更深的空洞——而那空洞很快被「山」所填補。

山 —— Power: 不可動搖的結構

「山」指的不是某個具體人物,而是一種不可見、卻實實在在在那裡的力量──制度化的利益、政經的深層結構。梁家輝那句話把山的存在明說出來:不論場面上誰勝誰負,最終撿便宜、分贓的,往往不是那些在前線流血的人,而是坐在後台、動用資源與律令的更大Power。山不發一語,但它的存在使所有爭奪都成了儀式。

關於被刪減的斷裂:偶然、審查,或是策略?

影片自2011年開始籌拍到如今終於面世,經歷多年波折。敘事的省略、片段的跳躍,表面上像是「被剪掉了東西」,但我越想越覺得那種斷裂可能是有意的語法:導演讓觀眾在不完整中感受被遮蔽的真相。當敘事被切成碎片,我們實際上被逼成一個偵探:去想像缺失的部分,去意識到有東西被隱藏。這種觀影體驗本身,反映了電影欲述說的主題——在城邦的體制下,完整的真相往往是被分割與保留的。

「風林火山」四個意象在片中都有對應:有人如風,飄忽不定,沒有根基;有人如林,深藏其中,枝葉交錯;有人如火,爆裂衝動,吞噬一切;而最終壓倒一切的,卻是如山般的結構,不動、不言,但永遠存在。

如此結構,導演為何不給解方?

我也在想,導演究竟有沒有想過給我們一個「解方」?

我不認為導演「不能」給出出路,而是他刻意不想。給出一個簡單的解方,會把整部片變成教化式的寓言,反而掩蓋了問題的結構性。

電影更像一張診斷書:指出病灶,描述化療的殘酷(比喻指任何試圖用極端手段根除問題的做法),但不承諾療效。化療會殺死癌細胞,也會傷害健康細胞;熱血的衝突或理性冷靜的計算,單一皆非解藥。導演讓我們面對這種不確定性,讓觀眾承擔那份無解感。

導演沒有給觀眾希望的出口,因為任何出口都可能是另一種幻象。這種冷峻與克制,或許才是這部電影最震撼的真相。

《風林火山》以四字為結構,把城市的黑白世界拆解為運動、結構、爆發與沉默的四種力量。

當我在想像那個城邦時,不再只看誰是好人、誰是壞人;我在想的是制度如何塑造好人與壞人的界線,以及在結構面前個體的無力。 在這個世界裡,販藥與緝藥、江湖與體制、善與惡,或許都只是表層。真正不動的,是那座看不見的「山」 。

導演沒有給解方,但他留下了問題:在被「山」壓抑的城邦裡,我們還有什麼可能的回應?