静态的计划经济与动态的市场经济

每一次新技术的爆发,都会令计划经济爱好者无比激动,以为计划经济就能实现了。计算机刚刚发明那会,就有人倡导电脑计划经济,80年代PC普及,东欧的计划经济理论家就提出过电脑计划经济的概念。再后来,互联网,云计算,大数据,以及现在的Ai,都激起很多人对计划经济的向往。 其实70年代的苏联已经大量采用类似IBM大型机那样的巨型计算机来做全国经济计划,而且做得很好。但苏联解体前夕,存在严重的物资短缺现象,就是买面包都要排2小时的队。其他东欧各国,无不如此,全部都是“短缺经济”。以至于剧变后,放开物价都出现了超级通货膨胀。

让计划经济破产的,从来就不是技术原因。 在《资本论》里,马克思批评了市场经济波动导致的破产、失业、生产过剩等现象,总结成一句话就是需求与生产不匹配。为了让需求和生产匹配,那可行的办法就是计划经济。在这里,马克思显然是把破产、失业、牛奶倒进下水道都当成负面现象来批判的。但是,在后面的奥地利学派和芝加哥学派看来,恰恰是上述经济周期给社会带来了进步,或者说上述代价是社会进步没法避免的。

创新的困境

在对比东欧苏联与中国走出旧经济体制,迈入新市场经济的文章中,秦晖曾经详细介绍过苏联的经验。苏联在赫鲁晓夫时期就尝试过给予企业自主权,放松计划管控。但是,放松之后,计划就乱套了,导致全国经济总产值下滑。于是,拨乱反正又回到加强计划的老路上,在赫鲁晓夫之后几次类似的改革都归于失败。原因其实很好理解,计划经济做得越严密,它就越经不起变动(计划经济本质是一种技术停滞的静态经济),你变动一个数据,其他所有数据都要跟着变动,即使不考虑这里面的计算所耗费的时间和人力物力,其他参数的改变都是一笔巨大的投资。举个简单例子,一种新技术的引进,导致原来的生产设备完全没法复用,全部需要改造,如果是在一家公司的范围内,这个成本还好。可是如果全国经济是一家公司呢?那这个改造成本就上天了,而且改造协调的时间也会非常得长。所以计划经济都是非常害怕变动的,最好是全国一盘棋几十年不变。可问题是这样一来,经济发展不就停滞了吗(除了水平扩张)?

但是现实的市场经济呢?每天都有企业破产,每天都有企业注册,每天都有工人离职和失业,每天都有人跳槽找新工作。在这个过程中,诺基亚手机死掉,苹果公司称雄。熊彼特称之为破坏性创新,新技术和新产品的发明会导致此前的沉没成本完全归零。公共汽车发明后,人力车夫纷纷失业,人力车成为垃圾。光纤发明后,让此前铺设电话线失去作用。索尼佳能尼康,让只生产胶卷的柯达倒闭,让它投资几百亿美元的胶卷技术和胶卷生产线完全废弃。在这个新生与死亡的过程中,新技术、新管理、新产品纷纷被发明出来,社会生产效率大幅度提高,新产品层出不穷,让人眼花缭乱。

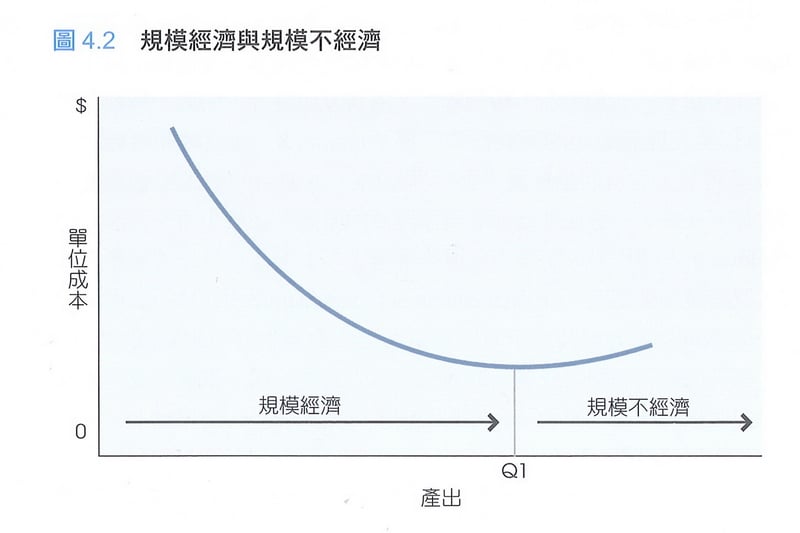

学过经济学的都知道,经济领域有个现象叫规模效益递增。一家工厂的规模从零开始扩大,规模越大,产品单位成本越低,但是规模效益递增通常都有一个极限,超过极限后继续扩大规模,单位成本就会上升。这其实就是计划经济在管理上遇到的难题,这个难题当然可以通过信息技术的进步降低成本,但不可能完全解决。规模越大的企业,升级改造难度越大,改革转变的难度也越大。当一国就是一家企业时,难度就上天了。

当然,现实中的苏联计划经济并非完全没有技术进步。事实上苏联克格勃在对工业技术的窃取上极为用心,对西方新技术非常了解。主观来说,苏联高层是非常喜欢新技术的。但计划经济的现实注定他们不可能全面广泛的引入新技术,只能阶段性的波次引入某一类新技术,免得计划被冲乱导致完全不能运转。可这样一来,苏联技术也就会一直落后于西方,而且差距越来越大(因为人家每天发明1万种新技术,你只能隔一段时间吸收其中一小部分)。

二战后,半导体行业是发展速度最快的行业,每年都是超高速发展。苏式计划经济由于害怕变动,所以苏联在这方面的技术自然跟美帝差距最大。

傻大粗黑的原因

苏联产品给中国人的印象是傻大粗黑。傻,就是不好用,缺乏良好的用户体验(计划经济下,不需要照顾顾客需求,自然不用考虑用户体验);大,就是产品往往制造得很笨重,这是设计上水平不够,技术水平低,只能靠堆量来补足性能不足;粗,就是产品制造不够精细,品控不佳。黑,这个主要由于苏联产品主要是重工业军工产品,颜色单一。

计划经济条件下,不存在市场交易和讨价还价。你能消费什么样的产品,完全由计划官员决定,消费者不可能吹毛求疵提意见。同样的,在生产端,你能生产什么品质的产品,很大程度上不是由你自己决定,而是取决于计划官员给你分配的原材料和机器设备。 像苹果公司这类对产品质量要求极端苛刻的公司,他们对原材料供应商审核严格,对生产工艺要求极高,对产品质检也是高要求(有瑕疵的产品会被打回重做)。为了达到某种产品特性,苹果甚至还会自己给供应商购买设备,联合研发。苹果公司的这种行为,在计划经济体系下就完全没法做到。原因有两点,1.计划经济下不存在价格信号,经济产出计算的不是GDP而是工农业总产值。诺基亚手机和苹果手机在这个体系里的价值没有太大差别。2. 计划协调的难度跟需求预测的难度。看过里德《铅笔》一文的人应该知道市场经济是一个非常复杂的协作网络。计划经济要模拟这种网络才能生产出对应的产品,计划经济条件下全国经济实际上是一家企业,一家企业生产全社会需要的所有产品,还得照顾各个档次和各种个性化需求,这不可能。另外,由于没有市场和价格信号,某种类型产品的需求量究竟有多大是不知道的,只能瞎猜。在这种条件下,计划官员为了自己的政绩(最大化经济产出),会选择只生产简单可靠质量一般的产品。 实际运行中,由于缺乏顾客拒收、退货(质量不佳的产品在Amazon上的退货率可以高达50%)和不买的硬约束条件,计划经济体系里的工厂是没有动力严格控制产品质量的。在工厂内部也没有相应的激励机制(由于追求产量最大化,反而还会存在逆向激励)。

这种激励模式,导致苏联有几类产品的产量是世界第一,比如拖拉机、钢铁等。所以,单论产量,苏式计划经济至少不算差。由于矿产,化肥,化工原料等原材料产品高度单一,产品也很简单,不存在消费品那样的个性化需求,苏式计划经济在这些领域也最有效。今天俄罗斯的优势产业也依然停留在这几个行业。

以上是苏联产品会有傻大粗黑特征的原因。当然有人可能会说,苏联产品质量还是可以的。这话要看跟谁比,如果跟同时期中国比,确实如此。苏式计划经济体系讲求计划理性,工程师治厂,基本的品控还是有的。 历史上苏联的工业品基本上只在经互会内部以以物换物的方式进行交易,对经互会之外的国家出口很少(军火除外)。比如大名鼎鼎的拉达汽车,在西欧年销量只有2000多辆。其原因很简单,质量太差了。

产业政策与技术赌博

上面提到计划经济是一种静态的经济,它害怕变动。所以它只能间歇性的引入新技术和新的组织管理模式。

但是有人可能要说了,苏联历史上发明过很多领先世界的技术,比如苏联的煤油火机发动机RD-170。苏联并不缺乏创新能力。但是我们仔细研究下就能发现,苏联的技术创新几乎都在军工领域。这是因为苏联在军工技术研发领域不存在成本约束,这是跟民用产业不一样的地方。民用产业要赚钱,而军工是花钱。所以,苏联的军工就有很多试错的机会。在试错的过程中,选出最好的技术方案。

唯物主义的历史观和计划经济的背后是唯理主义思想。身处进步主义时代的马恩都是唯理主义的信徒。他们把物理定律那套自然科学的硬规律应用到社会层面,认为社会发展都是可以提前预测因而也就可以做计划。至于经济领域的技术发展方向,那岂不是更是可以提前规划预测吗?这是支持计划经济的一个理由。可是现实中是这样吗?当然不是。

像华为这样的大企业,都有做产业技术市场研究的部门,可是即便如此,在大的技术方向上华为通常也会多头押注,而不是只押一个。因为,一旦押错了方向,损失更大。以平板显示技术为例,如果我们只看技术资料的话,液晶技术与等离子技术二选一,我们极大概率会选择等离子技术。因为等离子技术在初期无论是色域、亮度、对比度,还是响应时间、可视角上都比液晶显示器要好很多。可是在商业竞争中,由于液晶屏成本更低,普及率更高,规模优势导致成本快速下降,液晶屏生产厂家有钱继续投入研发不断改善上述缺点。而等离子显示屏的缺点,重量大、耗电大、烧屏等缺点却没有厂商有钱继续投入改善(单就技术改善难度或许还低于液晶屏),导致等离子屏越来越边缘化,最终在2014年前后完全退出市场。此前重金押注等离子技术的四川长虹与松下电器都亏损很厉害。

所以现实社会中的技术发展方向往往具有高度不确定性,最终走上哪条技术方向,要看市场竞争情况。整个社会上的企业,大家相互押宝,压中的企业就快速发展起来了,压错的企业可能就倒闭了。这就是市场经济分散决策带来的好处,总有一批企业押对了宝。如果是计划经济,那就有可能走上苏联电子管小型化那样的道路,选中了一个死胡同。这就是技术赌博。为什么说企业经营成功,运气占很大的成分,部分原因就在这里。

日本作为后发国家,在追赶欧美先进技术的过程中使用了强化版的产业政策。日本的产业政策在汽车、机器人和半导体产业上取得过极大成功。但是在80年代,日本政府投资第五代计算机,就完全失败了 。产业政策只有在成熟产业,或者新产业发展趋势极为明显的时候,才会有效果,且需要遵循市场规律。如果产业政策针对的是当前市面上完全不存在的技术和产品,就有可能赌失败,从而导致巨大损失。如果是计划经济下的专家决策,如果方向错了,整个计划经济体系都会受到影响,甚至会因为沉没成本太高而继续在错误的方向上发展。

在市场经济体系下,赌错了技术发展方向的企业破产当然也是一种损失。但是由于市场竞争机制本身会提供很多信号,让大部分企业可以顺着成功的企业发展方向走。这种市场纠错机制是迅速的,损失就小得多。