日记11

想来想去还是觉得李白写得好,门前迟行迹,一一生绿苔。苔深不能扫,落叶秋风早。你离家时踩出的脚印,都长出了深深的绿苔,而我不忍清扫,也提不起精神接受其他人来访,落叶堆在越来越厚的青苔上,好像今年的秋天也来早了一些。

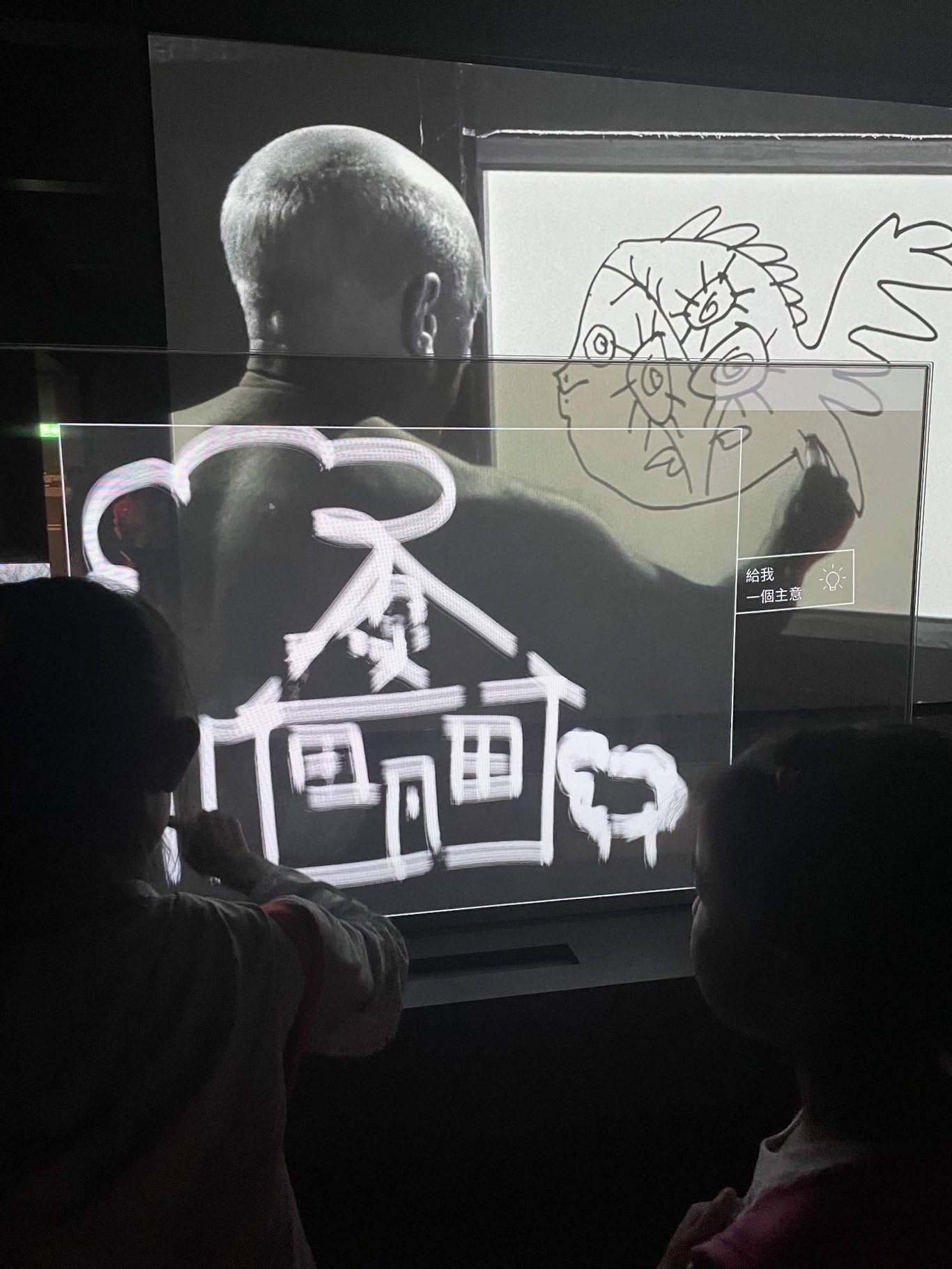

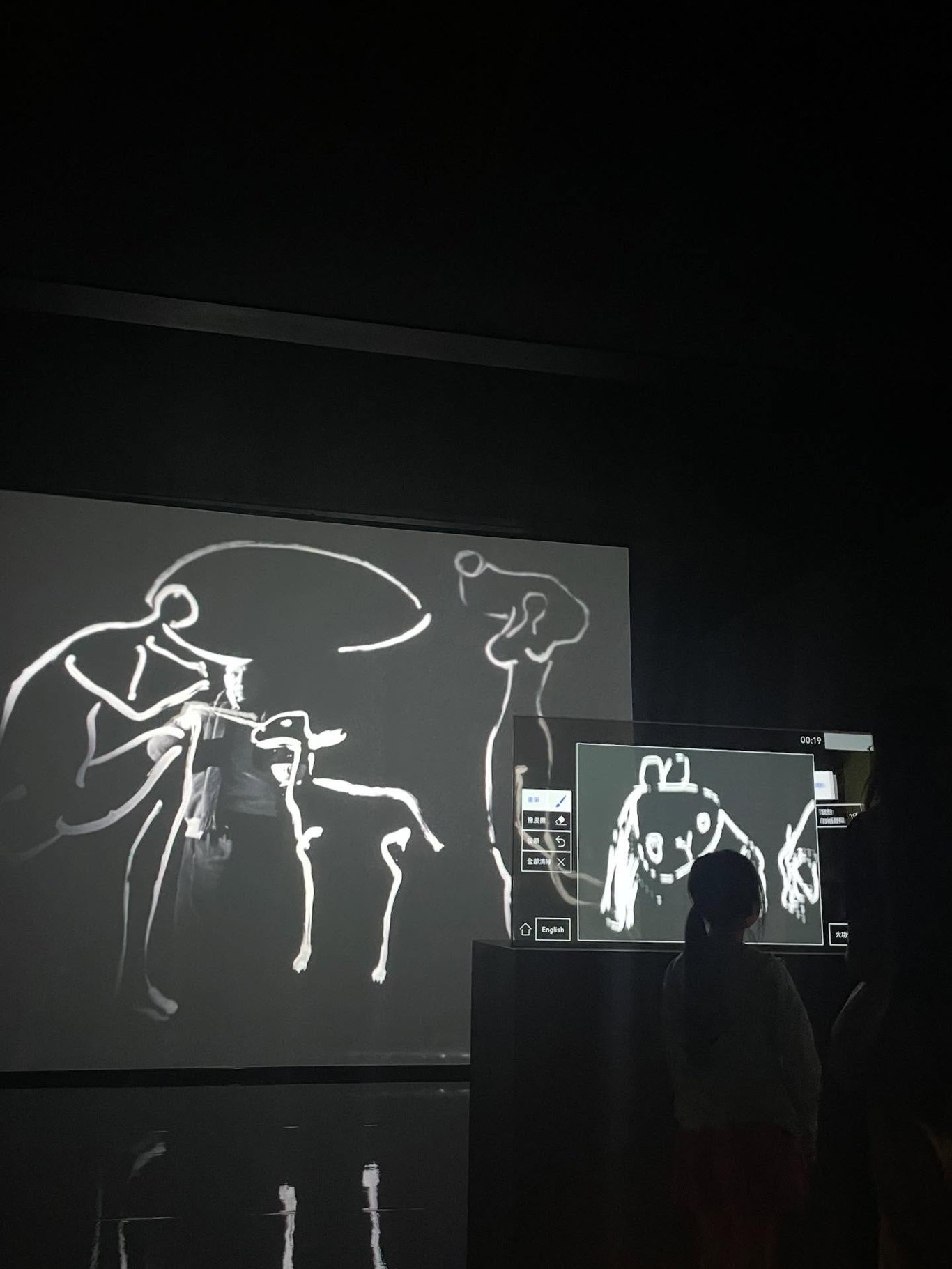

毕加索展最后有一个小游戏,可以自己在规定时间里画一幅小画,中国小孩基本上都画一样的三角屋顶房子,田字格窗户,小皇冠一样的草,左边一朵云右边一个太阳,这里的小孩反而比较抽象比较自由。看完展和二或走到公园坐在草地吹风,听乐队唱爱爱爱、约定和单车,看和主人长得很像的狗狗然后发笑,但即使身边有很多游客,即使在公园,依然能感受到一种紧绷和催促,一抬眼身后的大厦标着现在几点几分并冒出四个大字:把握时刻。那种感受就像在展厅里看着父亲用手机录小孩画画,指导说你再花一朵云,画一只羊,那里还有空位,时间快到了。哪里都会有空位,石头的缝隙里能填沙,沙的缝隙里还能渗水。时间与秩序之外,也有世界存在着,小孩手背后的毕加索借鉴过许多非洲的陶器和绘画,在那片大陆的生活会更接近孩童的本真吗。我越来越想去非洲。

5.3

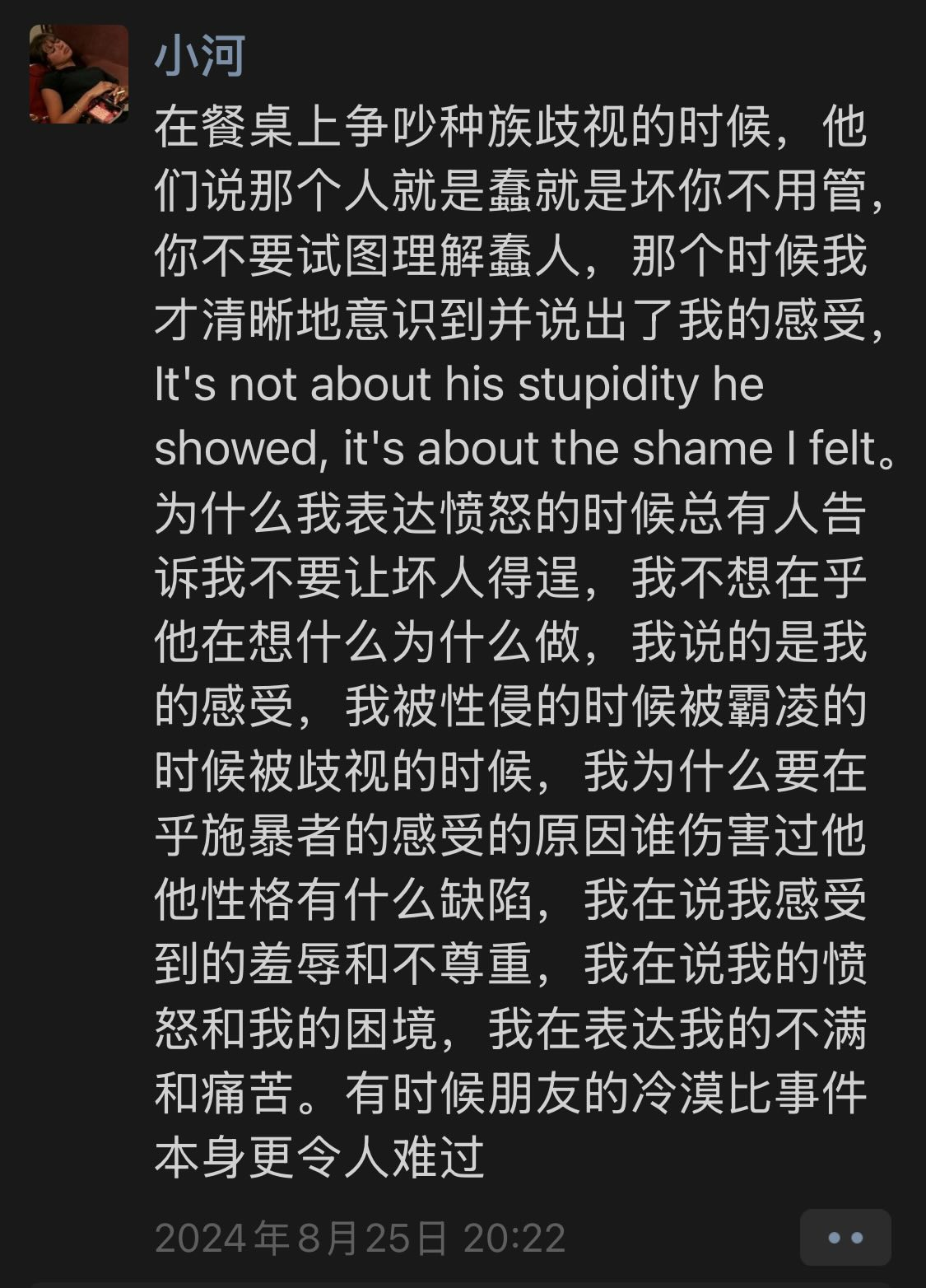

醒来看到二或说昨晚我睡着时她在我身边对着手机生气,刷了一会我也看到好多香港人那些莫名其妙的话,看得实在是有点好笑。偷拍、厌女、随意评头论足这些就不说了,以国族主义做挡箭牌的更是好笑,在节假日去香港的在街上拍照的有几个是共产党特权阶级?不都是一样被中共欺压的人,有本事骂他们怎么没本事骂真正颁布执行落实国安法的那些人?如果只是出于对游客的排斥,怎么没看到港人骂过白人?我个人一向是对旅游没太大兴趣,因为我知道在一个地方作为游客和作为居住者生活是完完全全两种感受与处境,而我通过艺术作品(电影、文学等等)所熟悉的城市生活都是作为居住者,因此我作为游客是无法贴近那种感受的。所以我出门玩一般都是为了和当地居住的朋友见面,或者陪朋友去他们想去的地方,旅游体验感最好的确实是日本,因为便利度高、当地人都很有礼貌、街道很干净、购物丰富度高体验感好。但依旧,在我目前的旅行体验中,感受最深的那些时刻还是和人产生链接的瞬间。去过的那么多城市中,在香港是作为游客体验感最差的,第一次,连招待我的在这里居住的朋友,都生活在可能被歧视的阴云之下。

香港人就这样大肆通过妆容衣着划分港人和大陆人,我很好奇,然后呢,如果所有大陆人都被你们赶走了都不来了,你们接下来要judge哪一批人?不会讲粤语的不算,然后不出生在香港的就不算,然后父母移过来的也不算,然后祖上三代不在的也不算,红色高棉是吧。每次我看到那些理直气壮歧视别人的人都觉得奇怪,因为我觉得一旦你使用一种非自我意志能选择的标准(种族、出身阶级、性别)去歧视人,也就意味着你接受了这种排序的合理性,也就意味着你接受有人能依照这个原则踩在你头上,你的世界就是这样吗,天天踩别人的时候有没有想到自己一抬头只能看到上等人的屁股。

张爱玲说我们总是先看见海的图画,后看见海,先读到爱情小说,后知道爱。我昨天写下那些之后回溯我对非洲的感情和向往,从小到大被问“你最想去哪里旅行”我总是没有答案,第一次想回答非洲是去年在朋友家,他妈妈问我这个问题,我第一次发现自己有一个回答。我对非洲的印象由伯瑞尔马卡姆的夜航西飞、珍妮古道尔的纪录片和天真的人类学家拼凑而成。正如我前面的帖文提到,我觉得我从文艺作品看到的总是居住者的感受,因此并不期望作为游客能产生类似的美好,但这些人都是非洲的外来者,我感到似乎面对非洲时我可以摆脱那些细节的身份区别,只做为外来者存在,作为人存在,国别性别政治都被淡化,我是这片大陆的外来者,人类是自然的外来者,这是唯一的身份。

旅行的时候会和当地的居住者产生链接,从而通过人和城市产生链接,这种时刻是我最珍贵的,也是我最后会怀念的,例如在日本碰到用翻译器提醒我的便利店店员、在上野公园给我指樱花丛中的鸟的老爷爷、认识的新朋友,另一些时刻则是从我自身的经历里荡漾出的感动与触觉,例如在日本看兰亭集序,在香港看毕加索,在里斯本的植物园躺着看树影,我也很珍惜这些时刻,但我觉得这些和当地的关系反而不大了。

和不同的人來同一個地方也會有完全不同的體驗。上次和人來這兒的時候我是那個「時不時停下腳步對著一些小花小草小人拍照,需要別人等我趕上來」的角色,今天變成小河了,甚至她比最初的我更對這裡的一切感到好奇。聽到鳥叫聲她會學鳥叫並告訴我這是什麼鳥,看到不同形態的小花小草小枝條她會吃驚地google或者問媽媽它們的名字,偶然進入當地一個墓園,她會一個一個看逝者骨灰箱外的文字,每一個人的名字出生年月出生地點以及ta們之間的關係以及照片上的神態,她都屏息凝神地一個一個看在眼裡放在心上,並因此感到悲傷或遺憾。她的鏡頭裡有坐在高台階上、對著江邊喝熱茶眺望遠方的婆婆,有沙灘上被沙子掩藏一半長得像airpods的貝殼,有被突然漲上來的海浪嚇得跌倒的幼童。很多時候我們的鏡頭都不約而同地聚焦在同一個地方,這個時候我想我始終更喜歡和細膩的、有好奇心的人在一起,不僅僅是因為我們有更多相同的視角和同樣的對這個世界的高敏感度,而是時常在ta們眼裡我能發現一個更加全新的世界,另一個我從未踏足或者擦肩而過的世界。

我拍每一张照片、看每一只鸟、读每一句话甚至是打每一段字的时候,二或都会停下来等我。

去另一个城市的时候有机会总会去墓园,在小岛上闲走偶然也路过了一片墓园,首先是觉得真的很小,海岛感觉居民的住处已经比港城里宽裕很多,放置骨灰的地方仍然是高高的一面墙,规整的格子。大多都是去世前照的黑白遗像,但也有彩色,有笑着的,有戴学士帽的,还有用年轻时的照片,有夫妻合葬也有和子女合葬,还有一个丈夫三个妻子,但三名妻子都没有骨灰。献的花大多数是塑料的长生花,也有枯萎和新鲜的真花,还有纸折的郁金香,钩编花,都是小小的一束,插在铭牌上附着的半个小花瓶里。和大陆最不一样的是,这里的墓碑上写着祖籍,通常两个大字刻在遗照的左右两侧,离香港越近写得越详细,从宝安到番禺、中山、汕头、汕尾,再到广西、上海。

从海岛坐穿回港的路上,才发现其实亮灯的城市并不算大,其间会被冒出的山头遮掩,来香港前以为是一片靠海的三角洲,来了之后发现并不能算平原。二或说香港其实有很多山林,但一些是因为地势原因不适合居住,另一些是郊野公园和自然保护区(查资料说百分之四十左右),除此之外还有绿化地带限制开发,自己查了一下香港从上世纪七十年代就开始设立公园,现在全港有二十四个郊野公园,整体只有百分之二十五左右的土地开发用来住人。日间走在高楼之间,又常常觉得离自然很近,从朋友家到地铁站的一条小路上也蜿蜒过一些绿化地带,偶尔有居民铺野餐垫放音乐坐着聊天。感觉只要不回到住处,无论是在街道上,还是在商场博物馆里,都觉得很宽阔很舒展。或许也是因为住处偏小,城市公共空间也很丰富,艺术馆里也有休息处和自习室。虽然没有山林,东京也给我类似的感觉,昨天看到东京中银胶囊大厦觉得很有意思,窄窄的空间里甚至还有打字机和索尼碟片播放器。

在海岛上看到斜坡,原本以为是自然形成的或者只是人工加固过,但发现有很多小小的管道伸出来,想了半天也没理解管道通往哪里,查资料后发现是排水管道或者山体减压孔,因为是在南面靠海,又查了一些资料,应该是山体排水孔(weep hole),是从山坡内部、或者挡墙背后的土体排水层中间伸出来的一个出口,是香港斜坡安全管理系统里法例规定的斜坡工程标准之一。真有意思呀,我从来没想过房屋之间的斜坡需要建造,更没意识到过这些斜坡也有相关的工程规定。

在香港注意到最多的行道树是小叶榕,因为以前没有见过,垂下的丰茂的气根也很让我惊奇。在海岛上更接近自然,听到的鸟叫大多很熟悉,但也有稍微陌生的,还能见到没见过的鸟。蝴蝶倒是比较熟悉,或许是因为我做的标本大都来自两广地区,但常见的蝴蝶确实和武汉不一样。海的颜色自然与长江不同,想起来学诗经的时候学到《谷风》,里面有一句泾以渭浊,湜湜其沚。泾渭是在陕西交汇,而《谷风》出自《邶风》,是卫地(今河南)的民诗。乾隆作诗时参考唐代文学,不知道泾渭究竟谁清谁浊,特地令陕西的官员去查过。连皇帝都不清楚的事情,一个河南的妇女能如此信手拈来地做这种比喻,恰恰证明了这些诗很可能不是当地人所作,大概是由周朝下派的官员去到各地收集这些人的故事并编纂成诗(王官采诗),或许写下谷风的这名文官出身陕西,即使身处卫地,提起笔时心中却还是流淌着家乡的河。

5.4

没有听播客的习惯,之前会听点课,但总有紧张,听着听着就想做笔记,最后还是翻出文字稿读。这几天在二或家,她偶尔会放,我才发现我一直不听播客不是因为我之前觉得的那样,听东西记不住/效率低,反而是因为我什么都能记住,什么都能注意到,太亲密了,听人讲话对我来说太亲密了,那些停顿、重复、呼吸和轻笑都太亲密了,好像他们就生活在我身边,但习惯了之后会突然意识到其实离我很遥远,我承受不住那个遥远。

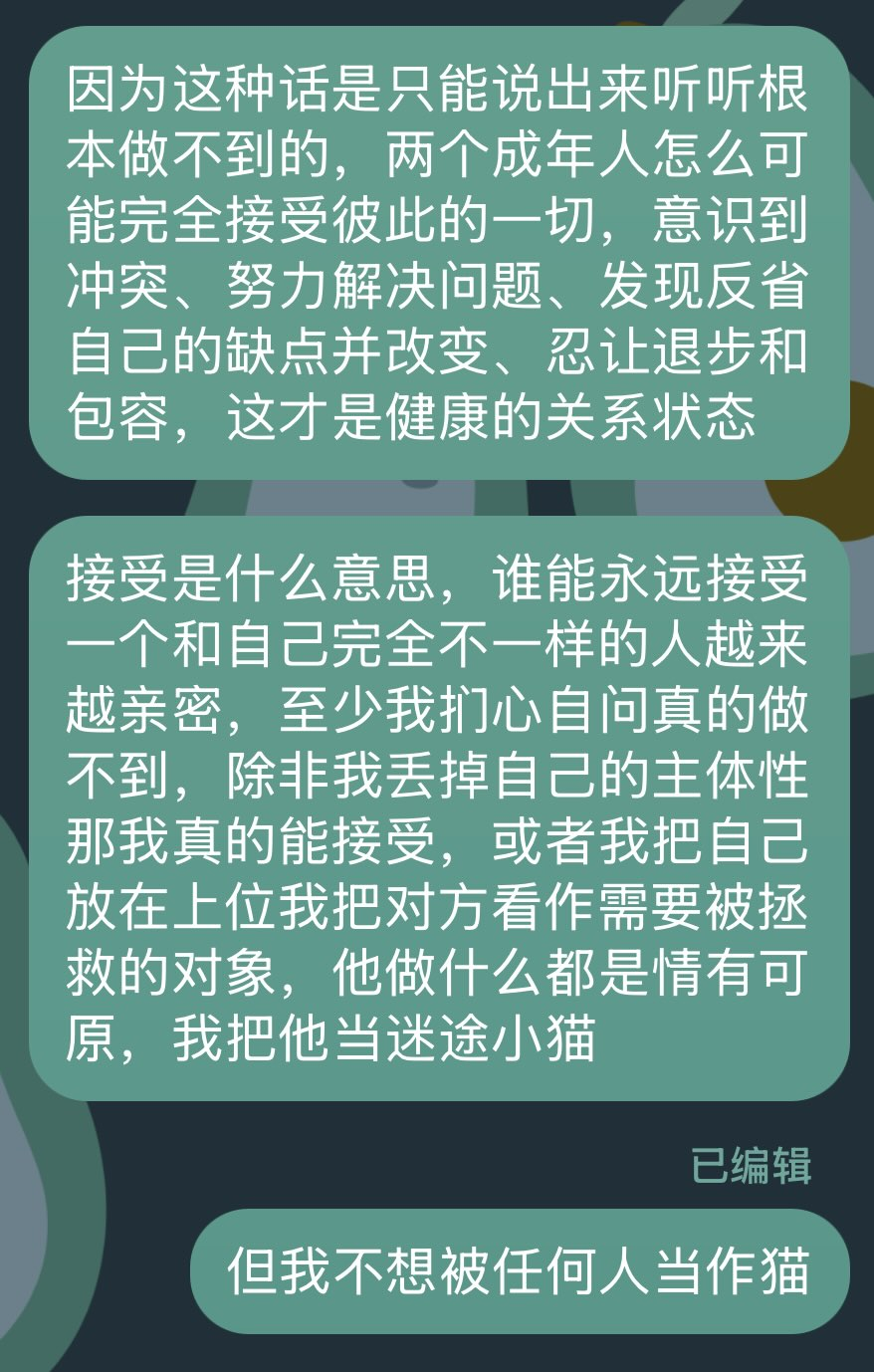

如果在一段关系里永远不能谈论那些话题,那谈论任何话题都没有意义

5.5

5.6

有一点杂乱的想法。这几天一直听祝英台,歌词有一句“还是大智未开”,想到最近学到启蒙时代,在漫长混沌的中世纪后的理性之光,enlightment这个词本身就令我震动,象征着人类开始用自己的理性去打破禁锢。康德在《什么是启蒙》中说,“启蒙即人之脱离其自身所加之不成熟状态”,最早对于妇女权益的倡导也始于这个时期,如果人们相信理性应该高于一切,那么女性和男性就应当平等,因为女性拥有同样的理性与思考能力,这种想法正是这种思想逻辑的自然延伸。也是在这个基础上John Stuart Mill 和妻子Harriet Taylor Mill 共同书写了The Subjection of Women,像是启蒙精神被贯彻到性别层面的一次尝试——如果人类应当摆脱教条,那性别压迫当然也是一种教条。我又想到他们的女儿玛丽雪莱又书写了弗兰肯斯坦,这像一种启蒙时代末尾的诘问,极端的Individualism的思想,对“理性崇拜”的反噬式思考:人类是否能驾驭自己创造的理性成果?是否能承受孤独的个体自我?

之前写过一篇美国建国史的文章,里面引用了这样一句话“If we really believed the pen is mightier than the sword, our capital would be called Madison, not Washington”,因为我个人一直很喜欢麦迪逊,所以我从前只觉得麦迪逊作为宪法的主要起草者、联邦党人文集的关键作者,民主共和党的创始人之一,理应在国家叙事中拥有更核心的位置,他是国父中被轻视的那个,而美国历史的主流记忆更倾向于歌颂华盛顿这位“缔造者”与“无欲的将军”。但我最近突然觉得,这种倾向其实不仅是自然发生的——它是经过人为建构的,甚至是由伊丽莎白深情地、坚定地执行的。汉密尔顿是唯一一个没有当过总统的国父,1790年的债权融资之争宣告他和麦迪逊的决裂,结束了新政府中昙花一现的共识,1791年汉密尔顿成立联邦党,麦迪逊和杰斐逊成立共和党(民主共和党),而汉密尔顿一直被视为是华盛顿联盟的重要成员。由于汉密尔顿早逝,他身后五十年都是伊丽莎白在维护他的legacy,其中一个方向就是维护华盛顿的形象。

伊丽莎白几十年的工作不仅拯救了汉密尔顿的声誉,更成就了华盛顿的“永恒伟大”形象。她主持修建华盛顿纪念碑,支持保存总统档案、建立孤儿院,几乎用一生参与美国公共记忆的编纂。美国的建国神话,不只是由那些“Founding Fathers”建立的,也是在伊丽莎白这样“Founding Widow”的持续维护下被确立的。

5.9

如果是我看的第一部电影,我会因为磨蹭错过前二十分钟,如果是我看的第二部电影,我会在一个小时左右开始睡觉错过二十分钟。

我说生活中的大多数问题我都会怪共产党,这是一句半真半假的玩笑话和真心话,我觉得共产党确实是从很大程度上塑造了我所处的社会和时代文化,已经不是房间里的大象,这就是房间里的空气。高中的时候我就觉得很困惑,因为当时有网友嘲笑西方政治正确,我觉得中国人是最没资格嘲笑这个的,别人政治正确只是给机会、平衡角色占比,中国的政治正确那才是真的正确,只要说一句港澳台不是中国的,就别想再出现在任何公共平台。

5.10

前几天有个作业,本来只是复制给chatgpt确认我对要求没有理解错误,结果一发过去他哐的一下给我写完了,吓得我赶紧关闭窗口。知道自己最后总有一天要自己写,而且也想能有一天自己写,所以一眼都不敢看,害怕自己偷懒。很多事情都是这样,从小到大做决定都很坚定甚至有点极端,会得到各种各样的评价,最常见的是说我天真、理想主义,但我根本不是有什么美好的幻想。正是因为我经常做极端的决定,所以和那些指责我天真的人相比,我经历过更多完全糟糕的局面,我完全知道搞砸是什么样子,但我就是想犯这个错。我做这些事情不是因为我理想主义,觉得我这样做了世界会变好,我做这些决定就是因为我固执、自私、偏执,我想这样做。

现在发疯少是因为我主动远离了那些可能逼疯我的环境,但我经常做所有人都觉得很完蛋很不得体的事情。初中老师拖堂,让我上去写正确答案,我直接在写满字的黑板上写,班主任让我擦黑板,我就用袖子抹两下,在ktv唱lady gaga的till it happens to you后暂停歌曲逼所有人听我讲这首歌的背景故事和性侵发生的普遍性,高中掀过两个人课桌。大学当社联宣传部副部长,一次例会都不去参加,但是因为一直干活所以没人骂我,后来去了一次大会,一个调节气氛的游戏抽几个人上去表演如何解决部门矛盾,我就站在台上开始哭。在家里亲戚朋友面前发疯就更常见了,完全树立起不怕得罪人的小孩形象。现在想起来还是特别好笑,虽然觉得对不起这些场景里被我为难的每一个人。

5.12

其实我对这个朋友本身的态度和情感也很复杂,我们一起旅游过好几次,我也因为种族、女权和他吵过好几次,从葡萄牙回来之后我写了这些愤怒和痛苦。他和他的家人都对我很好,他妈妈还把我写的文章用谷歌翻译后打印出来读,在那些玩笑话背后我有许多难以言说的无奈和委屈,只是我不愿细讲。或许也是因为我有那么多情感,才会很介意有人说我在编故事,我只是提起和他交流里的一小部分,如果说我在编故事就好像连带着把我和他真实的生活也否定掉了。

我说得太少所以显得很假,那我要说到什么地步呢,第一次提到这个事情后他给我看了那个被拒绝入境女生的ig账号,我也要贴在这里吗,我也觉得这件事情本身很夸张很荒谬,但现实就不荒谬了吗?

经历了自己被请喝茶身边人被请喝茶认识的人被请喝茶,我现在对中共的态度就是我全信,那些事情比我讲出来被人觉得我在编的故事荒谬多了,被定位的人也不一定有多少粉丝造成多少影响力,可能就是他们想冲业绩。而且我觉得他们的逻辑就是这样,广撒网监控关键词,重点怀疑对象直接打电话录音签保证书按手印,对他们来说比搞清楚事实、分辨到底有没有产生威胁,效率更高,对于后台来说去分辨图片、语音转文字都得多一个步骤,一般监控对象根本用不着,遇到重点事件重点时期抓到人拉过去签字就行了。我的微博现在是买号、换手机号、用别人的手机号都没有办法使用的状态,三天之内必炸,我已经炸了五个微博号了,最后三个什么都没发,感觉完全是通过ip地址锁定的。不过也没人因为微博找过我。有啥不可能的,就一个领导心情不好的事情,在这里有啥道理可讲。

我当然是道听途说,但在中国被政治迫害(就这么笼统称呼吧)不都是道听途说吗?官方还给出过正经的理由了?不都是寻衅滋事这类的话吗?所有的遭遇不都是口耳相传?我到今天也不知道那篇文章怎么发不出去呢,审核和敏感词都在黑箱里,谁知道他们为啥要管要监控要关注那几个重点对象,反正我不知道。

5.13

有些男的讲别的话题都非常正常,思考也很深,一碰到性别问题就跟脑子关机了一样。不是说要对性别有多少了解才有资格聊这个,只是感觉这个人对哲学社科都挺有了解,到这种明明每天就能看到的事情,和自己的母亲姐妹女友都密切相关的事情,就一丁点了解都无,说出来的话非常招笑,又和他在其他领域过人的洞察力形成鲜明对比,让我觉得荒谬又觉得难过。

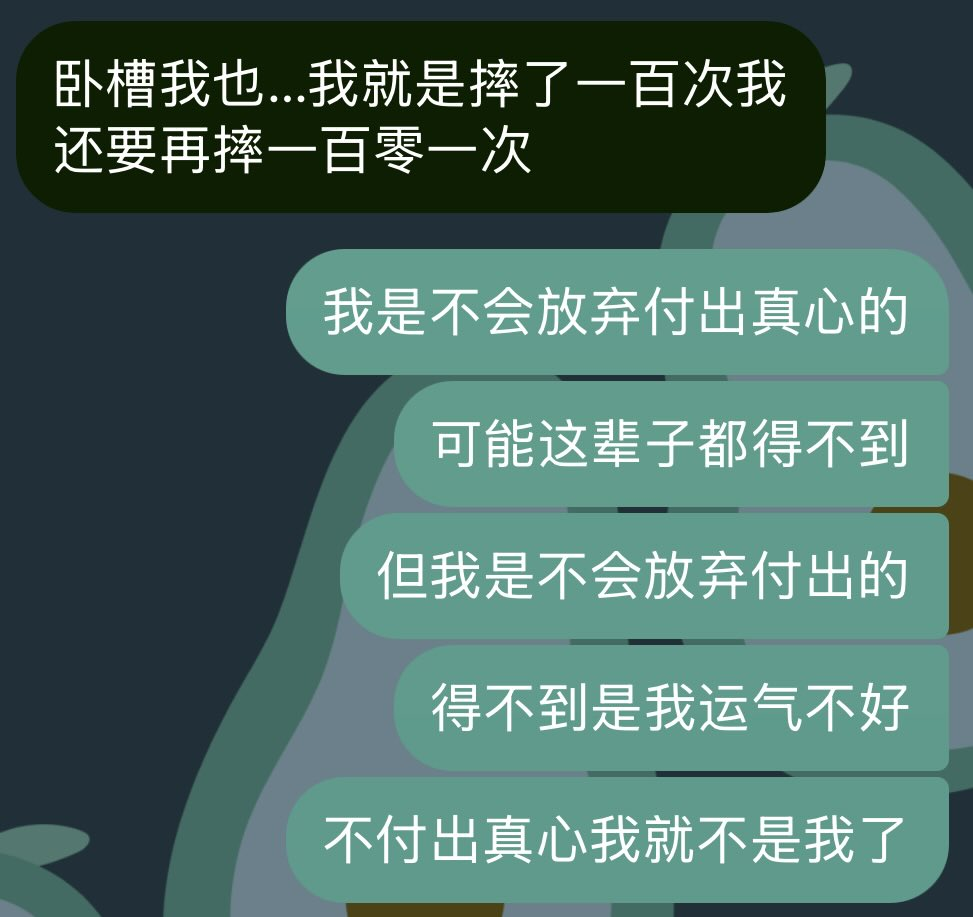

前几天和人聊天,他提到一个女性朋友,觉得她很漂亮也有很多优点,却还是会为情所困,不懂利用自己的优势。我说我也是这样,他说你是明白其中的原理只是选择不去那么做。我说不是的,我不明白其中的原理,玩弄感情、展示魅力、通过拉扯吸引控制人际关系让对方付出,这些事情不去做是不知道该怎么做的,就算看小说电视剧也是懵懵懂懂,真到面对的时候就呆住了,讲不出违心的话也做不出轻巧的事。我在这方面没有道德评价,我不玩弄感情是因为我不想要轻松的关系,我尝试过了最后发现我不想要没有负担的关系,那些关系对我来说没有意义,短暂相逢互相奉承赞赏,接受单方面付出,我从这样的关系里得不到什么快感,反而会内疚。我是不知道该怎么做的,学不会也不想学,因此我没有道德评价,我不觉得哪种关系更好更高级。说到底,我不是因为觉得这样好才做,我这样做是因为我是这样的人。

之前提到过我是自尊心很强的人,从小到大我会主动争取很多事情和机会,但感情从来不是我自己争取来的,因此我只有在稳定确定的关系里,才会很安心地去争取我们见面的机会、沟通的机会等等,如果没有确定的关系,我不太愿意主动做什么事情,也不觉得喜欢或者感情能争取到。可能是因为在父母和朋友的关系里,我是不必做任何事情就被爱的,所以我不觉得爱要我改变自己才能得到。现在朋友们都很喜欢我,有时候甚至会得到意想不到的爱,但以前我不太受欢迎的时候,我也从来没有想过要改变自己去获得谁的喜欢。初中喜欢的男孩子是天蝎座,当时班上很流行星座,有一天我发现自己的星宿是心宿,天蝎座的心脏也是心宿二,很开心地跑过去告诉他,他反应很平淡。那个时候就很生气地想,我不要喜欢对星星不感兴趣的人。我当然喜欢你,但我还是更喜欢我自己,你不喜欢我那是你没品,真遗憾。

5.15