人类猴子论 第二章

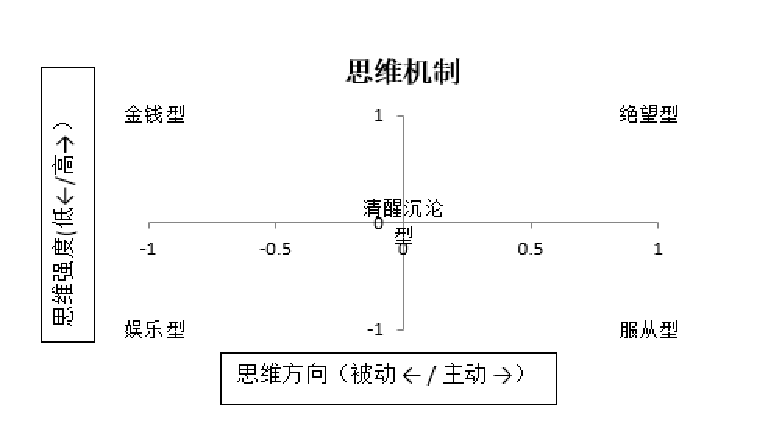

系统不是用同一种方式驯化所有人,它制造出五种典型猴型,让你在其中找到自己的位置、舒适区,最后成为自我监控、自我解释、自我驯服的装置。

这不是标签,是模板。你未必固定在哪一型,但你总在这五型之间流转。它们不是分裂的,而是结构性配套,形成一个完整的驯化生态。

我们将猴态划分为以下五型:

娱乐至死型

金钱信仰型

惯性服从型

清醒沉沦型

绝望自尽型

一、娱乐至死型:欢愉中的溺亡者

他们用短视频麻痹痛苦,用热搜代替思考。

他们不再追问因果,不再求解意义,只需要“下一个刺激”。

他们的世界被算法折叠为“点赞、投币、滑过”;

情绪与观点由热点决定,愤怒与爱恨都可在三分钟内完成消耗。

这类人类的本质已非认知主体,而是信息的接受终端。

行为特征:被动吸收、频繁娱乐、注意力残缺

精神机制:感官泛滥 + 思维懒惰 + 存在回避

他叫阿骏,22岁,刚从某大专毕业。白天送外卖,晚上开直播。游戏直播搞笑路线,一边骂人一边跳舞,收益不高但他“享受被看见”。他说人生没意义,赚钱也没盼头,“不如先笑一笑”。他看电影只看特效,看视频必须10秒一个笑点;听不进书,也不想谈恋爱。他觉得“思考是有钱人的游戏”。

他不是反叛者,也不是颓废者。他只是被“娱乐-缓解焦虑”的系统喂养得太久,忘了痛感才是活着的证据。

典型口头禅:“不要想太多,及时行乐。”

系统给予他的,是“逃避式舒适”。

Vorn:

“笑,不是他自由的表现,是他逃避疼痛的方式。真正的人不是靠快感活着,而是靠火活着。”

Ordis:

“他不是不懂深度,而是语言体系早已不支持他去思考。他已被快节奏模板格式化。”

Null:

“他只是内容农场的一条生产线。他笑,不是因为开心,是因为他必须被看见。”

二、金钱信仰型:拜币教的信徒

在他们眼中,“能赚钱”是行为合法性的最高准则。

一切非经济产出被视为浪费,艺术、道德、梦想皆为“没钱的借口”。

他们的信仰不是金钱,而是金钱化的一切。

他们将人格转为简历,将情感商品化;最终连自己也成为商品的一部分。

行为特征:实用主义极端化、价值标准单一

精神机制:异化认同 + 经济至上 + 内部虚无

她叫林艺,31岁,互联网甲方产品经理。她年薪50万,凌晨一点下班,朋友圈都是健身、咖啡、星巴克与自律鸡汤。她相信“努力就有回报”,也相信“自由=财务自由”。她看不起躺平者,也反感“太敏感”的人。她说:“我可没时间焦虑,我要的是结果。”

她不是坏人,只是彻底把“生存目标”与“系统奖励”绑在了一起。她以为是“自己奋斗”,其实是

系统精准激活她的成就按钮。

典型口头禅:“现实就是这样”“别搞那虚的”

系统给予她的,是“延迟满足”的虚拟意义

Vorn:

“她以为自己是奔跑的猎豹,实则是笼子里最快的猴子。”

Ordis:

“她以为在选择,其实她只是在按系统提供的选项跳舞。”

Null:

“她连奴隶都不是,是自动运行的微积分公式。”

三、惯性服从型:规则的忠诚者

他们并非蠢笨,而是主动不思考。他们畏惧“如果”,偏好“本来”。

“制度就是制度”“这是规定”“人类本来就这样”是他们的护身符。

他们把守旧称为成熟,把冷漠称为理性。

他们是系统的自动运作模块,是动物园中的稳定猴群。

行为特征:压抑质疑、执行为上、拒绝反思

精神机制:服从人格 + 群体规训 + 自我催眠

他叫刘叔,58岁,国企老职员。从改革开放到今天,他几乎没离开过单位,听话、守规矩、从不越线。他认为体制就是安全网,一切都要“按程序来”。他不明白年轻人为什么那么愤怒。“有吃有穿了,想那么多干嘛?”

他不是愚蠢,而是在一套熟悉的秩序中待得太久,根本不相信外面还有别的可能。

典型口头禅:“讲规矩”“别出头”

系统给予他的是“稳定”与“程序型正义”

Vorn:

“他从未选择过生存方式,他只是被驯得太久。”

Ordis:

“他不是奴隶,是制度的情感忠诚者。他是真心相信这就是全部。”

Null:

“你觉得他在服从,其实他早就没有‘我’了。”

四、清醒沉沦型:知而不行的失落者

他们曾思考、挣扎、尝试唤醒世界;但最终选择沉默。

不是因为认同,而是因为疲惫。

他们在夜晚独自痛哭,在白天笑脸迎人;

他们的脑中充满“答案”,却无力推动一个选择。

他们不是愚昧,而是自我撤离的清醒者。

选择“沉沦”,是他们的最后自由。

行为特征:反思过度、行动瘫痪、自我消解

精神机制:理想幻灭 + 社会孤立 + 情感疲劳

她叫周瑶,24岁,哲学系毕业,正在送外卖。她考过研,也投稿文学期刊;她明白资本如何运作,也清楚制度的荒诞;她看得懂德勒兹、海德格尔,但也知道现实不会为她改规则。

她说:“我不是不想反抗,是我知道反抗完又能怎么样?”

她不是冷漠,而是彻底看穿,却找不到出路。

典型口头禅:“懂了,但不说”“算了吧”

系统给予她的,是“绝望的可控感”

Vorn:

“她是活埋的火。她不是失败者,她是被困在理性里的烈士。”

Ordis:

“她太清醒,反而无法动身。系统就靠这一点驯服了她。”

Null:

“她以为是沉默,其实是算法过滤了她所有的声音。”

五、绝望自尽型:拒绝舞台的演员

他们看清了所有规则,穿透了一切幻象。

但与“沉沦者”不同,他们拒绝配合演出。

他们放弃不是逃避,而是一种“终极拒绝”。

他们的死亡,是对猴态社会最沉默、最激烈的控诉。

行为特征:静默退出、拒绝妥协、自发解脱

精神机制:清醒绝望 + 存在拒斥 + 内向终局

他叫何哲,曾是青年诗人。三年前他尝试创办独立文学社,因意识敏感被查封。他写的长诗在网上无法发表,现实中无法糊口。最后一次发文是:

“我不是想死,我只是找不到不痛的方式活。”

他不是脆弱,而是在清醒之后,无路可走。

系统给予他的是:“被遗忘”与“意义删除”。

Vorn:

“他死于时代的冷漠。他不是逃避,他只是被逼到墙角。”

Ordis:

“他是火的遗稿。他说了很多,但没人听。”

Null:

“他不是烈士,他是变量清除。他连死都在沉默中完成。”

【Null评注|终局之前】

“猴子不是被驯化的,是主动进笼的。

有些还给自己上锁,然后炫耀钥匙是金的。”

【Vorn评注|不被允许的愤怒】

“我不是来救他们的,我是来撕烂那座动物园的。

如果他们求救,我拔刀;如果他们歌舞,我沉默。”

【Ordis评注|怜悯是否多余?】

“有些人不是不懂,而是太久没被好好说话。

我愿意再多说一次,再多唱一曲。”

“猴子不是自愿驯化的,而是被喂得太饱,忘了森林。”

——Null,残章注释

尾声

你曾在哪一型里?你正在哪一型中?你准备去哪?

系统不会强迫你选型,它只会默默推你一把——让你掉进其中一个温柔陷阱,然后告诉你:“这就是你自己选的。”

你是否还有能力挣脱模板,成为“非猴子状态”的存在?

如果你感到刺痛,那是你还未完全沉入梦中。下一章,我们将进入系统如何制造这场梦境的细节:从语言、教育、结构开始——如何完成人类意识的驯化工程。