全球十字路口:經濟暗流、地緣政治與科技博弈下的世界新格局

本文將深入剖析近期發生在全球財經與政治舞台上的一系列重要事件,試圖勾勒出在這場百年未有之大變局中,各大力量如何博弈、調整與應對,從而揭示潛藏在新聞標題之下的深層邏輯與未來趨勢。

一、 美中經濟探戈:一場關稅威脅與口頭安抚的微妙舞蹈

本週一,全球市場在經歷了上週末的緊張拋售後,迎來了戲劇性的反彈。道瓊斯工業平均指數上漲超過1%,科技股領漲,黃金、石油等大宗商品價格也應聲走強。市場情緒的迅速回暖,其直接催化劑來自華盛頓高層對中美貿易關係的最新表態。

上週末,川普總統在他慣用的社交媒體平台上發文,用一種近乎安抚的語氣表示:“別擔心中國,一切都會好起來的。”他甚至將中國國家主席習近平的強硬姿態描述為“只是心情不好而已”,並補充說,“我想要幫助中國,而不是傷害它。” 這一表態,與其此前威脅要對中國商品徵收高達100%懲罰性關稅的強硬言論形成了鮮明對比。

美國副總統彭斯和財政部長的言論進一步強化了這一緩和信號。彭斯在接受採訪時重申,川普總統“始終願意成為一名通情達理的談判者”,而財政部長則確認,中美雙方將在“未來幾周內”重啟談判。

這一系列的“口頭干預”猶如一劑強心針,迅速緩解了市場對中美貿易戰全面失控的極度擔憂。必須認識到,市場的反應之所以如此劇烈,根源在於長久以來積聚的不確定性。自貿易戰爆發以來,全球供應鏈和投資決策始終籠罩在關稅威脅的陰影之下。任何風吹草動,無論是來自官方聲明還是非正式的社交媒體帖子,都足以引發資本市場的劇烈震盪。此次市場的反彈,與其說是對達成最終協議的樂觀預期,不如說是對“避免最壞情況”的一種釋然。

然而,這場緩和的大戲背後,依然暗流洶湧。川普政府的“軟化”姿態,更像是一種策略性的“暫停”,而非戰略性的“轉向”。其核心目的,一來是為了安抚因擔憂貿易戰升級而動盪不安的國內金融市場;二來是為即將到來的川習會晤創造相對平穩的氛圍,保留談判籌碼。這是一場精心編排的舞蹈,時而貼近,時而疏離,每一步都充滿了算計與試探。對於全球投資者而言,暫時的喘息固然可貴,但只要兩國結構性矛盾未解,這種“政策過山車”式的體驗恐怕將成為新常態。

二、 信任的砝碼:摩根大通的1.5萬億美元豪賭與美國經濟的韌性重塑

就在市場為中美關係的緩和而雀躍之時,一則來自美國金融心臟地帶的消息,更深刻地揭示了資本對未來全球格局的判斷。華爾街巨擘摩根大通的CEO傑米·戴蒙宣布,公司計劃在未來十年內投入高達1.5萬億美元,旨在“增強美國的經濟韌性”。

這項名為“安全與韌性倡議”的龐大投資計劃,其規模之巨、意圖之明確,使其迅速成為財經界的焦點。戴蒙的舉動,不僅僅是一次商業決策,更是一份對美國國家經濟安全的強力背書。值得注意的是,戴蒙本人是一位終身的民主黨人,他的這一決定超越了黨派政治的藩籬,反映出美國精英階層對重塑本國產業鏈、應對全球不確定性風險的廣泛共識。

戴蒙在聲明中直言不諱地指出了當前的全球風險:“對烏克兰的殘酷入侵、哈馬斯對以色列的恐怖襲擊以及其他重大衝突,應該會打消任何世界安全的幻想。” 他進一步強調,“美國過度依賴不可靠的關鍵礦產、產品、製造業來源,而這些對我們國家安全都至關重要。”

這番話的背後,是全球化浪潮退去後,各國對供應鏈安全的重新審視。過去數十年,效率和成本是構建全球供應鏈的首要原則;而在今天,安全和韌性正以前所未有的力度被置於核心位置。摩根大通的投資計劃,正是這一“去風險化”和“友岸外包”大趨勢的縮影。計劃所涵蓋的領域——關鍵藥物、礦產、軍事裝備和半導體——無一不是關乎國家命脈的戰略性產業。通過直接向相關企業注入高達100億美元的自有資本,摩根大通試圖扮演的,是催化美國本土及盟友國家供應鏈重構的關鍵角色。

有趣的是,這項投資計劃也為此前的一場爭論提供了新的註腳。川普總統曾宣稱其任內已為美國吸引了17萬億美元的投資,這一數字遭到部分自由派媒體的質疑,認為其“吹牛”,實際可靠的數字僅有8萬億。然而,戴蒙此次拋出的1.5萬億美元計劃,並未被計入此前的統計中。這似乎在暗示,美國正在經歷一場靜悄悄但規模龐大的資本回流與再投資浪潮,其真實體量可能遠超外界的普遍認知。無論是8萬億還是17萬億,一個清晰的信號是:投資美國,正從一句口號,變為真金白銀的實際行動,這也為美國經濟的長期增長注入了強勁的動力。

三、 增長與就業的悖論:一幅分裂的美國經濟圖景

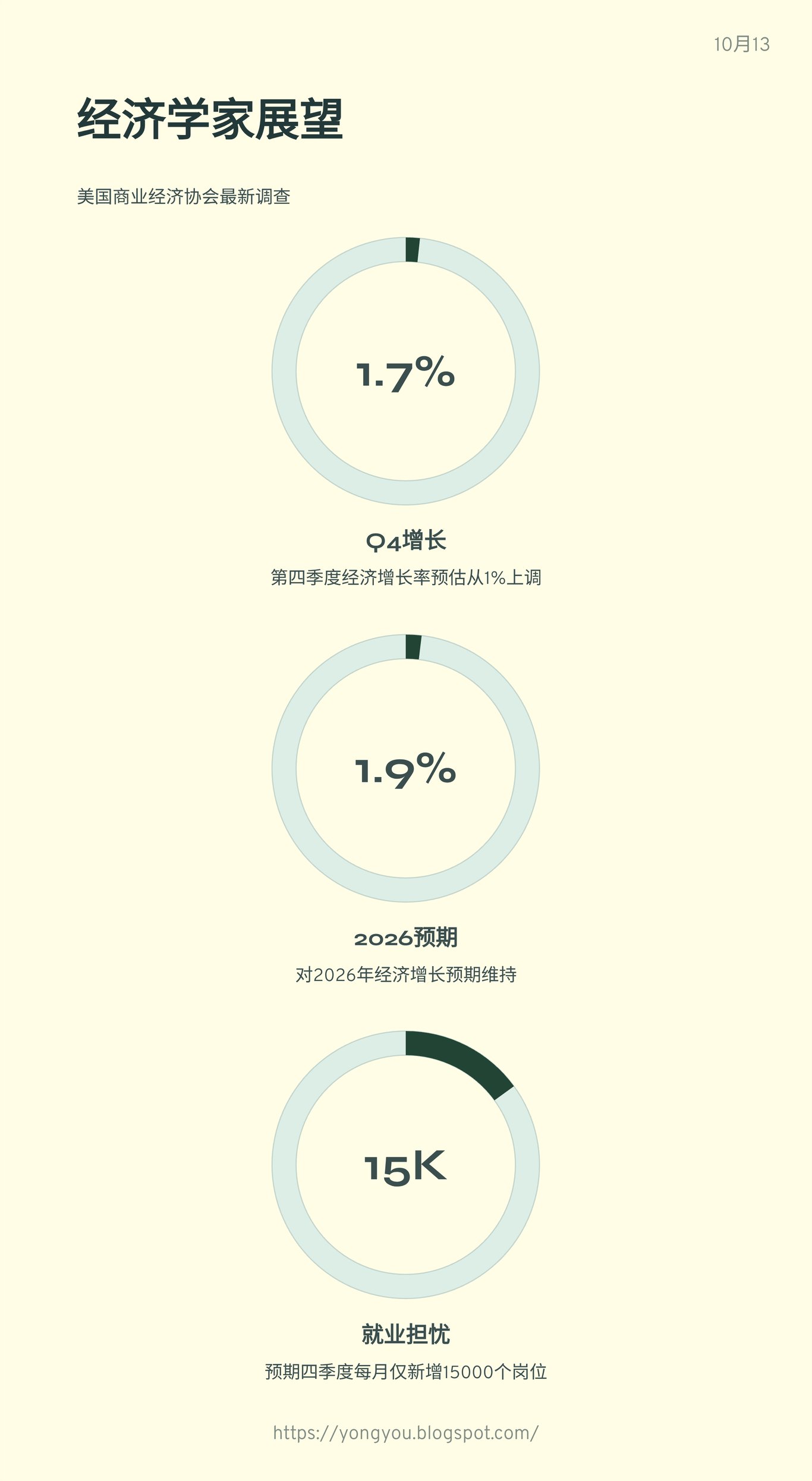

儘管資本市場和企業巨頭展現出對美國經濟的信心,但最新的宏觀經濟數據卻描繪了一幅更為複雜甚至矛盾的圖景。美國商業經濟協會(NABE)發布的最新調查報告,上調了對美國第四季度經濟增長的預期,從原先的1%提升至1.7%,顯示出經濟學家對整體經濟動能的看好。然而,與此形成鮮明反差的是,他們大幅下調了對就業市場的預期,預計第四季度平均每月新增就業人數僅為1.5萬人,遠低於7月份預測的5萬人。

這種“高增長、弱就業”的悖論,揭示了美國經濟復甦的結構性難題。一種被廣泛討論的解釋,將矛頭指向了川普政府緊縮的移民政策。勞動力市場的供給不足,使得企業在招聘新員工時面臨巨大困難和成本壓力,因此擴張意願受到抑制。與此同時,由於“招人難”,企業也更不願意解僱現有員工,這就造成了“新增崗位少、解僱人數也少”的局面。勞動力市場的流動性正在降低,這對於一個健康的經濟體而言並非長久之計。

此外,調查還顯示,經濟學家普遍預期美聯儲將在年內進行兩次降息,且對2026年的經濟增長預期維持在1.9%的穩健水平。這表明,在專業人士看來,美國經濟雖然面臨就業市場的結構性挑戰,但通脹壓力正在緩解,整體並未走向衰退,而是進入一個更為溫和的增長軌道。這種複雜的局面,使得美聯儲的貨幣政策決策變得異常棘手。誰將接替鮑威爾成為下一任美聯儲主席——無論是現任理事沃勒,還是前聖路易斯聯儲主席布拉德——都將面臨在穩定增長與促進就業之間尋找微妙平衡的巨大考驗。

四、 地緣政治熱點:從中東和平到烏克蘭戰雲

1. 中東新曙光?川普斡旋下的加沙停火

在經濟領域的博弈之外,地緣政治舞台同樣上演著驚心動魄的劇目。本週最大的國際新聞,無疑是川普總統突然宣布,持續兩年多的加沙戰爭宣告結束。他在以色列國會發表的演講中,將此舉譽為“新中東的歷史曙光”,並誓言將和平的努力擴展至整個中東地區。

這次旋風式的外交斡旋,堪稱川普外交生涯的又一高光時刻。他巧妙地利用了與卡達、土耳其等阿拉伯國家領導人的個人關係,向哈馬斯施加了巨大壓力,最終促成了停火協議以及20名以色列人質的獲釋。這場勝利,不僅暫時平息了中東最棘手的衝突之一,也為川普的“交易藝術家”形象增添了濃墨重彩的一筆。

然而,和平的背後充滿了不易察覺的角力與插曲。例如,土耳其總統埃爾多安在得知以色列總理內塔尼亞胡可能出席和平峰會後,其專機一度在埃及上空盤旋,拒絕降落,直到獲得內塔尼亞胡不會出席的保證。這一細節凸顯了地區內部根深蒂固的矛盾與不信任。此外,在川普演講期間,兩名以色列左翼議員高舉“承認巴勒斯坦”的標語進行抗議,也反映出即便在以色列國內,對於和平路徑的看法也遠未統一。

分析人士指出,此次斡旋成功的關鍵人物,很可能是川普的女婿、高級顧問庫什納。正是他長期以來在中東地區建立的複雜人脈網絡,為最終達成協議鋪平了道路。川普在演講中高度讚揚國務卿盧比奧,稱其為“美國歷史上最偉大的國務卿”,此舉在政治上顯得頗為成熟,既獎勵了團隊,也鞏固了共和黨內部的團結。

2. 烏克蘭棋局:戰斧導彈的威脅與俄方的核回應

與中東的和平進程形成對比的是,烏克蘭戰場的緊張局勢仍在升級。川普總統威脅稱,如果普京繼續拒絕和談,他可能會批准向烏克蘭提供射程更遠的“戰斧”巡航導彈。這將是美國對烏軍事援助的一次重大升級,可能徹底改變戰場態勢。

莫斯科方面對此迅速作出了強硬回應。俄羅斯前總統梅德韋傑夫和克里姆林宮發言人佩斯科夫幾乎異口同聲地警告,由於無法分辨來襲的“戰斧”導彈是否攜帶核彈頭,俄羅斯將保留使用核武器進行報復的權利。這場“口水戰”將美俄之間的對抗推向了新的危險邊緣。

這場圍繞“戰斧”導彈的博弈,更像是一場高風險的心理戰。川普的威脅旨在逼迫普京回到談判桌,而俄羅斯的核威懾則意在劃定美國軍援的“紅線”。雙方都在試探對方的底線,整個局勢如履薄冰。未來川普與普京可能進行的通話,將成為決定戰事走向的關鍵節點。

五、 供應鏈重構:從澳洲礦產到中國製造的全球變局

中美之間的戰略競爭,以及全球地緣政治的動盪,正在深刻地重塑全球供應鏈。西方國家“去風險化”的努力正在加速。

路透社報導,澳大利亞正在制定一項“關鍵礦產儲備計劃”,旨在確保對盟友的穩定供應。此舉與摩根大通的投資計劃遙相呼應,顯示出西方國家正在合力構建一個排除中國的、更具韌性的關鍵資源供應網絡。澳大利亞憑藉其豐富的礦產資源,正試圖在這一新格局中扮演核心角色。

與此同時,中國也在利用自身的優勢進行反制。中國商務部近期升級了對稀土的出口管制,中國官媒《中國網》甚至發表文章,宣稱中國正從“全球稀土的供應者”轉變為“秩序的管理者”。這種將戰略資源“武器化”的姿態,無疑加劇了國際社會的警惕,並將進一步推動各國加速尋找替代供應鏈。

然而,這種強硬的對外姿態,與中國國內的經濟現實形成了巨大反差。官方媒體《人民日報》罕見地用整個版面,讓六名地方基層官員討論如何“過緊日子”。這場大討論的背後,是地方政府在房地產模式崩潰後,陷入了嚴重的財政困境。過去依賴土地財政維持城市建設和運轉的模式已難以為繼,而稅收收入僅夠勉強支付公務員的工資。這種“外強中乾”的局面,揭示了中國經濟模式面臨的深刻危機。一方面對外宣稱要管理全球秩序,另一方面卻連地方政府的日常開支都捉襟見肘,這種矛盾的狀態,正將中國引向一個充滿不確定性的未來。

六、 市場的警鐘:小米車禍背後的品牌與信任

在宏觀的驚濤駭浪之下,一則關於中國科技巨頭小米的微觀新聞,同樣值得深思。據報導,一輛小米SU7電動汽車在成都市發生致命車禍並起火,導致小米股價應聲大跌。儘管當地警方迅速通報稱司機為“酒後駕車”,但這一結論並未能完全平息公眾的疑慮,尤其是在事故車輛門鎖無法打開、司機被燒死在車內的極端情況下。

這已不是小米汽車首次陷入安全爭議。自發布以來,SU7雖然在商業上取得了巨大成功,但與之相伴的是頻發的質量問題和安全事故。有評論指出,這反映了小米“重營銷、輕研發”的企業文化所帶來的隱患。過度依賴“粉絲經濟”和網絡炒作,而忽視了汽車製造業最根本的安全與質量,最終必然會反噬品牌自身。

小米的困境,是中國龐大而擁擠的電動汽車市場的一個縮影。在激烈的市場競爭和政策催化下,許多企業急於求成,將不成熟的產品推向市場,將潛在的風險轉嫁給了消費者。當狂熱的市場情緒退潮後,真正能夠立足的,終將是那些敬畏技術、尊重生命、堅守品質的企業。

結論:在不確定性中尋找新平衡

綜上所述,當前的世界正處於一個劇烈變動的時期。中美關係在鬥爭與緩和之間搖擺,全球供應鏈在安全與效率之間尋求新的平衡,地緣政治的衝突隨時可能引爆新的危機。在這一系列複雜的變量之中,唯一可以確定的是,過去數十年我們所熟悉的那個全球化時代已經一去不復返。

對於市場而言,這意味著必須學會在高度不確定性中航行。對於各國政府而言,這意味著需要在維護國家利益與承擔國際責任之間做出艱難的抉擇。對於我們每一個人而言,這意味著需要用更廣闊的視野和更深刻的思考,去理解這個正在我們眼前被重新塑造的世界。未來的道路或許充滿挑戰,但正是在這樣的十字路口,新的機遇與秩序也正在孕育而生。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐