野渡無人舟自橫

【詩歌】《她說“我懂年輕人”,年輕人卻嚇得掉頭就跑》

「我懂年輕人」的恐怖一位年過六旬的大媽自稱「最懂年輕人」,理由不是陪伴,而是長年把孩子當作樣本觀察、改造、控制。她的話術讓人背脊發涼:懂年輕人不是為了理解,而是為了馴化。這種「假關心、真監控」的邏輯,正是許多東亞父母與制度聯手塑造的陰影。在這裡,孩子不是被呵護的生命,而是被研究、被消耗的資源。年輕人最怕聽到的一句話,或許不…

【詩歌】校園守護者

這篇短文記錄了一位「校園守護者」——一個在黑暗家庭與社會壓力下,仍然選擇守護同齡人的少女。雖然她自身也承受巨大創傷,卻在夏令營、在校園裡,用眼淚、陪伴與理解守護著那些被送進管教學校、被貼上「叛逆」標籤的同學。這不是制度給她的身份,而是她行動中展現的真正偉大。

【詩歌】石頭開不出花

石頭開不出花,不是因為缺少春天,而是因為春天被奪走。

【詩歌】《那張小紙條》

一張班主任遞給母親的「管教學校」紙條,決定了一個孩子被送入囚籠的命運。這不是單一母親的惡意,而是家庭、學校與體制的合謀——用「教育」與「改造」的名義,把青春變成了服從實驗。

【詩歌】《當我得罪我母親之後》

詩人以第一人稱直白控訴:所謂的「母愛」只是幻覺。當孩子違逆時,母親搖身變成審判官,用標籤與冷笑將其定罪。這是一則警示:在權力遊戲裡,孩子從血親變成了「樣本」與「道具」。

【詩歌】惡魔的普渡

在這首詩裡,「母親」被描繪成披著親情外殼的惡魔。她不僅自己貪婪吞噬,還要把這份黑暗強加到孩子與丈夫身上。這是一則寓言:不是個體的墮落,而是讓所有人一同下墜的惡魔邏輯。

【詩歌】被倒置的青春

〈被倒置的青春〉這首詩描繪在一個價值顛倒的環境中成長的青春:真話、天真與獨立被打壓,而謊言、控制與服從被歌頌。詩中呈現了在壓抑中學會沉默的世代記憶,同時也留下對「尚未被允准的自由」的隱喻。

【詩歌】笑開了花

詩〈笑開了花〉記錄了一個家庭場景——祖輩留給孫女的財產被母親奪走,她「笑開了花」,象徵嫉妒與佔有的勝利;奶奶的無語反襯了親情被吞噬的殘酷,整首詩成為一代人家庭陰影的寓言。

黑暗裡的怪獸

這首詩描寫人在被奪去光明、失去出口的環境裡逐漸變形,從天使化為怪物,揭示黑暗如何馴化人性;結尾可依平台需要,有「黑暗即終點」的真實版,也有「微光仍閃爍」的希望版。

【詩歌】一代人的課程

一代人的青春,不是課本裡的知識,而是在沉默與追隨之間,被制度與恐懼慢慢馴化。

以「叛逆」之名—各國對青春期的處理比較理论完善

青春期不是「叛逆病」,而是自主化:孩子在練習成為自己。歐美用協商+界限處理;北歐重兒少權利與早期介入;日本韓國正轉向心理支持。中國卻把「叛逆」當口袋罪:頂嘴=不孝,質疑=有病。利用「叛逆」施懲或醫療化,是病態做法;家長以此施壓,是心理虐待。請把用詞改成「自主化/界限練習」,建立可談規則、先做心理評估、嚴禁羞辱與藥物化處置。讓「叛逆」回到它本…

【詩歌】《移動的囚籠》

人人都困在一座叫中國的囚籠

高二時的偷想,如今的提醒|極權輸出的路徑圖

高二時我就想過一句話:極權不是靠坦克碾壓,而是要讓世界慢慢習慣它的規則。今天看來,這正是中國的邏輯——輸出的不是文化,而是暴力思維。當資本主義陷入縫縫補補的迷茫期,弱勢群體最先承受代價,民主自由也會名存實亡。現實或許一次次擊敗理想,但世界仍需要夢想家,否則文明就會在習慣不公中腐爛。

家暴-讀者投稿三則

有些父母用鞭子和束縛帶,把暴力包裝成「管教」和「治療」,把孩子的反抗定義為「逆反」或「有病」。於是,「幸福童年」留下的不是愛,而是被製造出來的疾病與傷痕。記錄這些,就是提醒——暴力從來不該被合理化。

存在本身就是傷痕|世界讀不懂極權

極權的目的不是暫時壓制,而是讓世界慢慢習慣它的規則。當社會失去公平、個體變成棋子時,存在本身就是傷痕——而這份代價,最終將由全人類承擔。

南昌飯局見聞:一個「英雄母親」的代價

去到中國參加的一場家宴裡,所謂的『英雄母親』故事背後,卻是一個女兒被犧牲在政治作秀的祕密。細節最可怕。

詩歌-嘲笑偉大

嘲笑那些建立在普通人的痛苦之上,虛偽、弘大的一切。

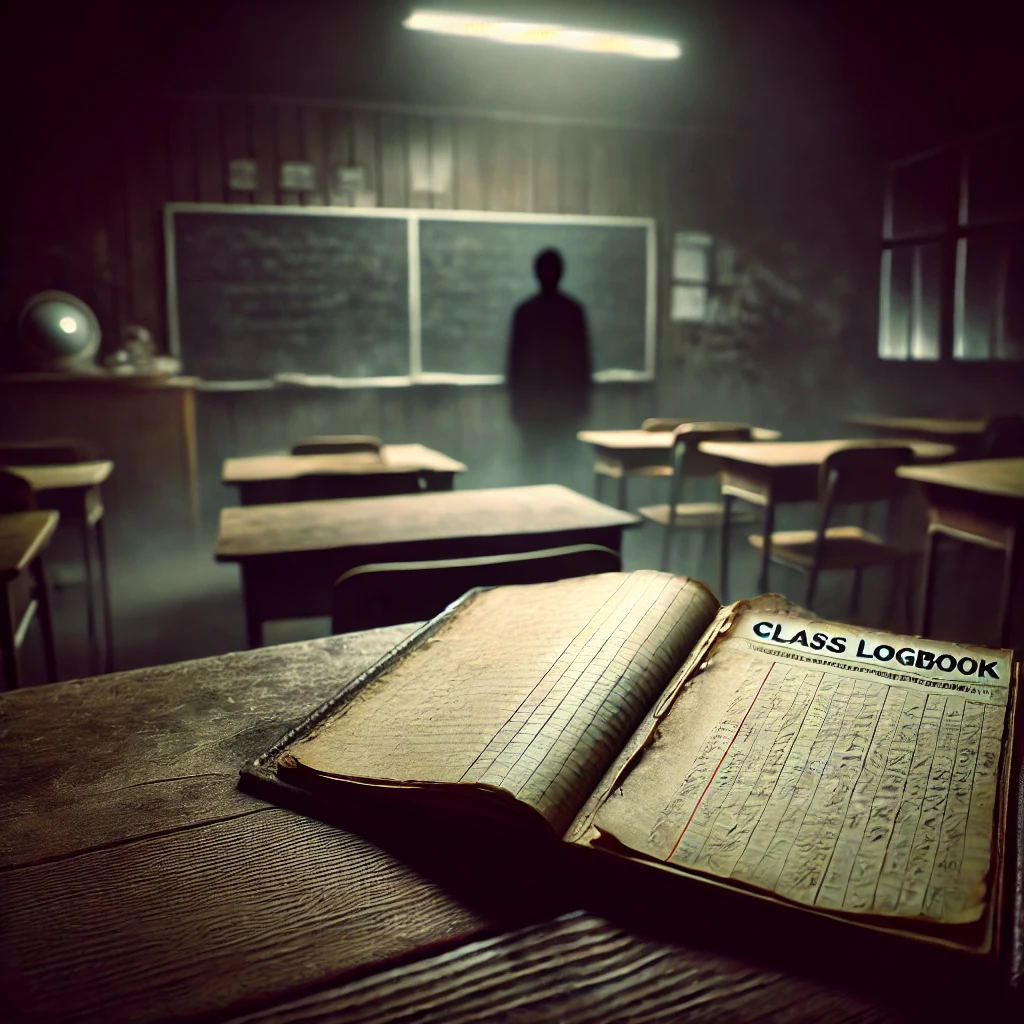

【恐怖懸疑】消失不見的班級日誌

班級日誌上的字時而清晰時而模糊,無論如何,它總比我們記得更多。