有人是纯血拉拉吗?我是一只“串串拉拉”

在一次酷儿活动结束后,我们一群人走到一个空旷的广场边,席地而坐,喝着酒、抽着烟,像是在等一个话题从天上砸下来。气氛轻松,聊天内容不设防。我忽然举起手,语气郑重得像是要提案修宪,问了一个困扰我多年的哲学难题:

“请问,现场有人是纯血拉拉吗?”

虽然这场活动挂的是“酷儿聚会”的名头,但看人群组成……嗯,99% 是女性,其中起码 80% 自我认同为女同,剩下那几位还在“性别性向摸索训练”中,状态灵活多变。

在巴黎这个性向模糊、标签松动的城市,能一口气遇到这么多明确自认是“拉拉”的中国人,对我来说实在太难得了。我一直在等这样一个“高密度女同现场”,来提出我心里的疑问。

而这个问题,说出来可能有点荒谬 —— 它并不是来自现实生活中我有多困扰、被身边人质疑过多少次。恰恰相反,我在日常生活中并没有因为性向身份被具体的谁刁难过,巴黎的语境也太松弛,不至于让我“被迫表态”。

真正让我困扰的,是中国互联网 —— 尤其是它对“拉拉身份纯洁性”的某种执念。

你知道的,网上那些“你都跟男的谈过恋爱你也好意思叫自己拉拉?”“你是从什么时候开始喜欢女生的?”“不要再来污染女同圈了”之类的发言,虽然你理智上知道那是“键政 + 投射 + 身份洁癖”的复合体,但情绪上还是会留下痕迹。

所以我知道,这个问题我只能在线下、只能在中国人的女同语境里提出,才能真正得到回应和共鸣。

因为在巴黎的日常生活里,那些视觉上“拉味”十足,但性向模糊的女生到处都是。她们酷得像法国青年电影里的主角:寸头、工装、纹身、骑单车、抽手卷烟,每一个人看起来都像刚从艺术学院罢课回来。可一旦话题进入性向领域,她们的回答常常是:“直女”、“Bi 吧”、“我看 vibe”、“我不太需要标签”,或者就是用一句“我是酷儿”解决一切疑惑。不需要去深究到底,语气轻飘得像一阵春风。

在这样的文化语境下,“我是拉拉”从来不是必须要说出口的东西。据我非正式的“草地田野调查”(主要是和她们一起蹲在酒吧外、活动后、草地边抽烟聊天所得),法国本地的酷儿们普遍对身份标签的执着已经消退。身份政治在这里,似乎早就超越了“我要自证”,而变成“我干嘛要解释?”

可对我来说,“我是拉拉”并不是随口说说、懒得解释就放在一边的一句话,而是经历了一整个社会的异性恋规训、家庭压力、文化审查之后,一点一点拼出来的自我认同。这句话背后带有漫长的历史,伴随着诸多再三拷打我灵魂深处的问题:我现在真的是拉拉吗?我有资格自称“拉拉”了吗?

所以那晚,我抓住了机会,把这个心头多年的疑问端出来 —— “纯血拉拉在现实生活中存在多少?大家都认同这个标准吗?”

空气里安静了半秒,全场爆笑。

没有一个人举手。她们知道我为什么会问:因为她们也或多或少被这个问题困扰过,被 ta 人乃至自己探视过。

我们慢慢聊出一个感觉:这个标准,似乎不只是异性恋社会的审视,更来自我们自己的小圈子内部,里面一种不自知的“性取向洁癖”。

什么是“纯血拉拉”?

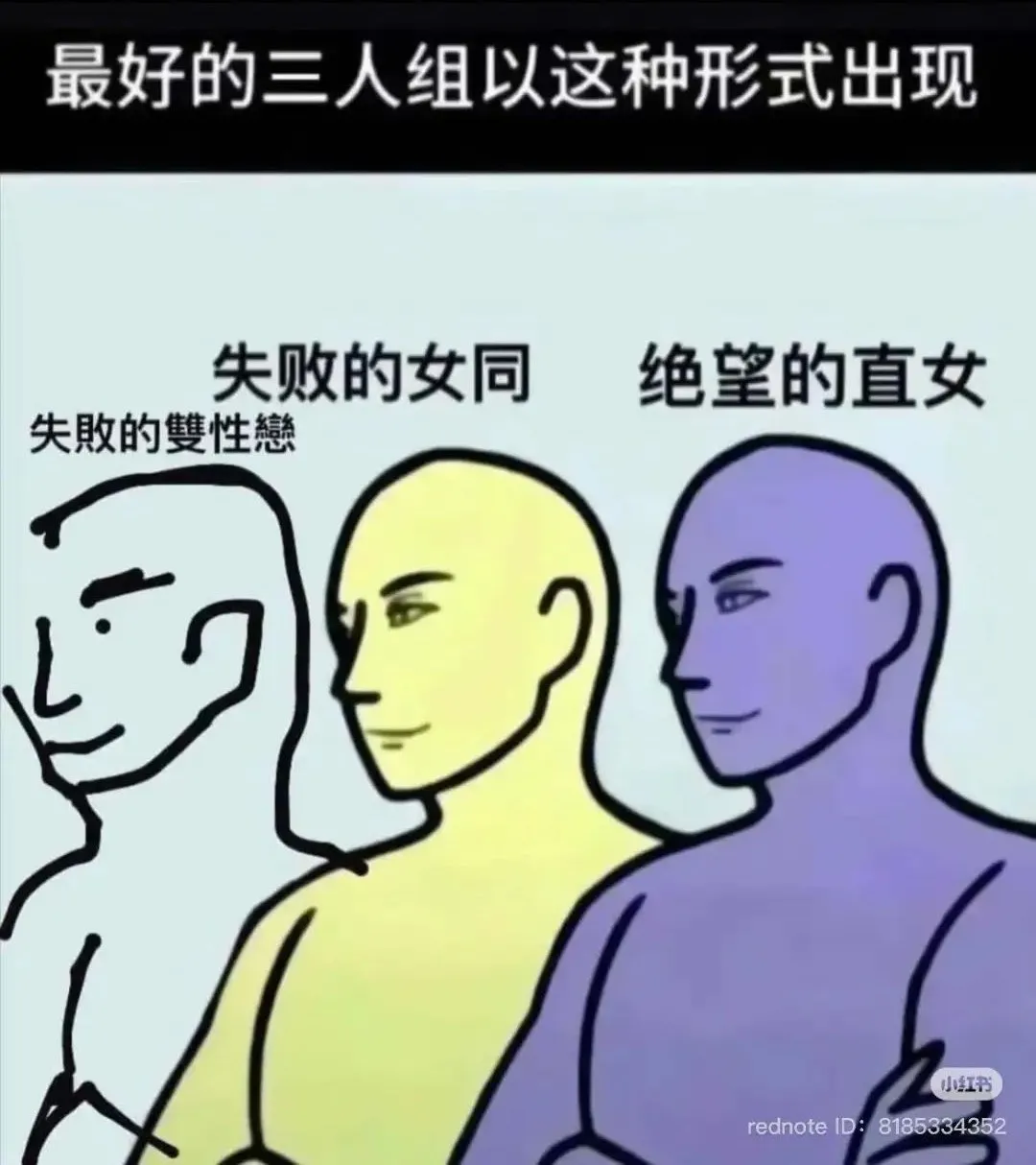

网络定义开箱:只喜欢过女生、没跟男生发生过关系、青春期全程无异性波动、最好小学三年级就觉醒自己性向、情感史干净得像高考体检表。甚至还有段子说:“初中喜欢过男生的都不算真正的拉拉。”

我每次看到这种说法,心里都忍不住疑惑:我们真的有能力在那么小的时候,就辨别出如此复杂、深刻又多变的自我认同吗?性取向真的有那么“天生”的、纯粹不动摇的本质吗?我们为什么要这么在意身体曾经发生过什么?和谁接过吻、有没有被男人追过、有没有谈过直恋、甚至有没有“被睡过”?

这种“纯血拉拉”想象,很像一种“拉拉身份的血统论”。它要求你像古代宫斗剧里的皇子一样,出身清白、来路正宗、最好附带点“未恋先觉”的命运光环。

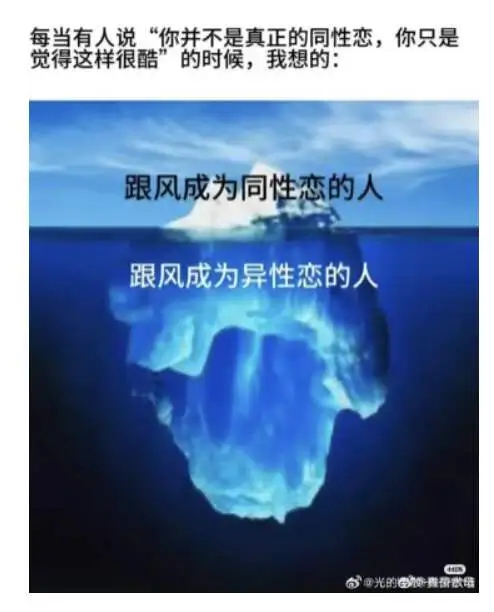

但问题是,这套逻辑究竟是谁造的?很多时候,它不是来自现实生活中的真实互动,而是来自互联网那片充满想象、投射与规训的公共空间。

在中文网络世界,尤其是一些匿名平台上,我们见到的是一群彼此不认识、难以线下验证身份的人在大声发声。在缺乏真实社群的前提下,“谁更像拉拉”就往往变成了一场谁话语更坚定、标签更干净、历史更清白的认同竞赛。

我们渴望找到同类,却只能依靠文字、表述、声明身份来确认彼此的存在。而越无法见面,语言就越变得洁癖、极端,甚至近乎偏执。结果就是,一部分人在这些语境下不断自我怀疑、自我审查:我曾经喜欢过男生,那我还能叫自己拉拉吗?

同时,这份焦虑背后,一个更大的阴影是:我们都是在异性恋霸权下长大的孩子。那个霸权告诉你,只有直才是正常、安全、被祝福的人生路线。所以在终于背离那条路、开始试图说出“我是拉拉”时,会想尽一切办法来让这个身份显得不可动摇、不容置疑、不可回溯:既然我/你是拉拉,那我/你最好从来就是,不曾也不将变动。

这种非此即彼的逻辑洁癖,说到底还是异性恋霸权的镜像 —— 换了个阵营,但依然不允许流动、不允许混合、不允许质疑、不允许慢慢来。

除此之外,它还在不断制造新的歧视,比如,对 Bi 的污名。在中国语境的女同圈子里,如果你说你是 Bi,基本就成了鄙视链底端:“不够坚定”“容易回头”“八成最后还是跟男的结婚”……

而最讽刺的是,同样的社群里,“爱上直女”却又几乎是人人共情的情感母题。拉拉圈的恋爱故事里,“她是直女,我还是爱上了她”的设定堪比玛丽苏小说中的“总裁爱上我”,成为一种甜虐并存的情感宿命。

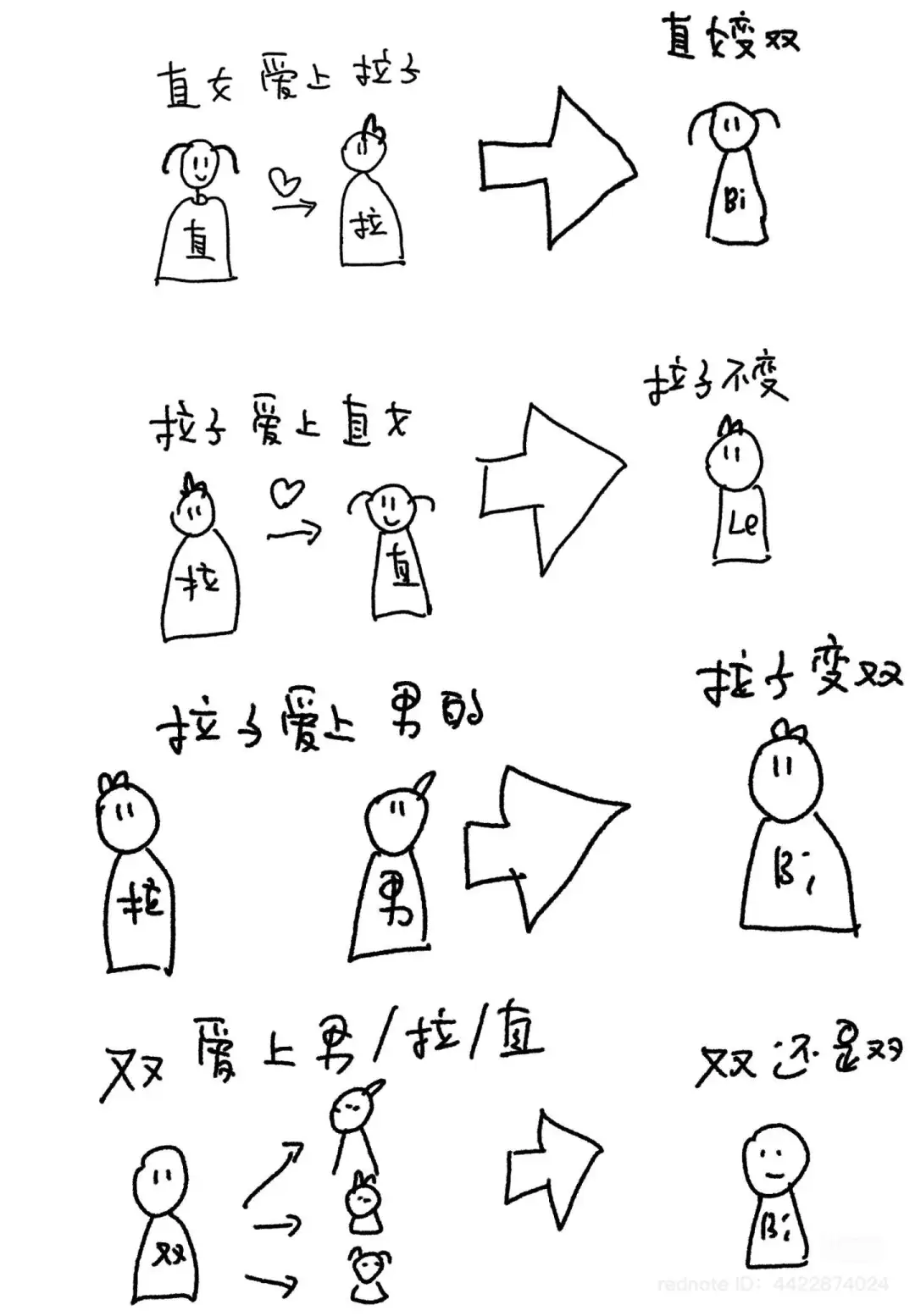

于是,对“被掰弯的直女”的迷思也跟着冒出来:她原本是直的,但你用爱感化了她,她为你改变,终于走入酷儿世界…… 这听起来很美,可仔细一想,这种说法本身十分危险。

它默认了异性恋是常态,任何偏离都是被“掰”的结果;它剥夺了直女的主体性,把她的性向变化归因为 TA 人的魅力或影响;在某种程度上,它和直男说“她原来是拉拉,但我把她掰直了”的逻辑如出一辙。

最吊诡的地方在于:一边在情感上痴迷“掰弯直女”的幻想,一边又在身份上鄙视 Bi “不够纯”,这背后的双标逻辑不言而喻。

所以我们再回头看“纯血拉拉”这个梗,它不仅是一个网络笑话,更像是我们在自我建构中反复碰壁的一面照妖镜。它暴露了我们对归属感的渴望,对被承认的焦虑,还有,我们不敢承认 —— 我们有时自己也成了“规训 TA 人”的一环。

02 我是一只“串串拉拉”

关于性取向到底是天生的,还是后天形成的,我始终觉得像是哲学界的宇宙难题,有点像鸡生蛋蛋生鸡的问题 —— 怎么绕都绕不出来,但也从没停下过绕圈的脚步。谁也说不清,但大家都乐此不疲。明明人生这么复杂,主流叙事却只配给我们两种话术模板:

一是“我从小就知道我不一样”,二是“我一步步走上这条路”。

选哪个都好像在答题卡上画了一个实线,意味着从此你只能向着这个方向走,不许拐弯,不许犹豫,不许返航。但问题是,我的人生根本不是一条直线。

我是个弯来弯去、摇摆试探、始终在感官世界里游牧和 debug 的性向体验者。

高中的我,热爱和可爱的女生亲亲抱抱,捏脸杀,形影不离,也同时拥有一大票男生朋友,还浅浅喜欢过其中几个。还有段时间,我每天在晚自习前偷偷溜到操场上,只为多看一眼高一新来的帅气小学妹。那种怦然心动的感觉,既具体又模糊。

大学一开始,我照常用异性恋脚本导航生活,观察哪个男生“可以发展看看”。但每当关系进入暧昧或开始交往,我却总会感到某种难以言说的疏离感。不是恐男,也不是缺乏激情,而是一种“哦,原来要用这个姿势跟你相处”的违和感。

从友情到浪漫的那一步,一直让我非常不适应。尤其是男生开始带着“这是恋爱”的心态与我交往的时候,我整个人就像被拖进了一个异性恋剧场,所有的亲昵、触碰、说话方式都像被附加了一套默认说明书,让我特别想逃。于是这些感情总是短则几天、长则两周,戛然而止。

出国后,荷尔蒙爆棚,和五六个男生约会上床,却依然觉得“不对劲”,甚至一度怀疑自己是无性恋。也猛烈地 crush 过一个帅气女生,一度自以为是喜欢 T,却很快又推翻了这个想法。接着又喜欢上一个直女,一个月后也分手。她继续直着,我继续困惑。

之后我交往了两任 Bi 女友。第一任分手后成了朋友,她的情感动态都会告诉我,我也真心为她开心。第二任时,我们还和她前男友一同吃饭看展,关系自在愉快。

但神奇的是,即使在那时,我也并没有认同自己是“拉拉”或“Bi”。逻辑上并没有什么理不清的,只是情感上始终有个“认同空白”,感觉还没找到那个让我想安顿下来的自我标签。

在两任女友之后,我又短暂地恢复了和男生的约会,但依旧无法推进:技术操作没问题,精神连接为 0。每当看到别人谈恋爱,我都陷入一种哲学式的凝视:“恋爱到底是啥?它跟友情的区别在哪?”

直到我遇到第一个长时间(11 个月)交往的女朋友,才第一次真正明白 —— 哦,原来这就是恋爱。那种深度相处,整个身心都松弛下来的亲密感,还有更关键的,我终于在性里找到了我自己的位置 —— 原来我并不喜欢做那个“接受方”。

在这样一次跟女生的长期相处中,性别结构彻底失焦,没有人要我演出“女性角色”,也没有人等着我服从、娇羞、被引导。我不再是那个在异性恋脚本中不断错位的人,而是找到了一个属于自己的剧本,或者说,终于可以不用演戏了。

这段关系改变了我感官世界的坐标系:街上的男人们逐渐“褪色”,不再成为我感官雷达上的亮点;而女性,却开始以各种细节进入我目光的主舞台。这是一种很微妙但切实发生的转变。不能被仅仅归于观念的转变,而更像是身体知觉的重新编程。

但就算到了这一步,我还是不太敢“盖章认证”自己是拉拉。总担心:如果哪天又遇到什么不可预测的人,我的认同会不会又变了?直到和前女友分手后,又尝试了一次和男生进行一些身体接触,依然失败,并不喜欢 —— 我那时才觉得,或许现在我终于敢认同自己是拉拉了。

不过,即使现在我也不想用“终极定义”来堵住流动的口子。我只是能够说:做“拉拉”确实很快乐。这份快乐也不直接源于性取向本身,而是来自它带来的全新视角:

我以一个女性的身份,在长年累月被异性恋规训的环境中,终于找到了“非性别对位”的可能。我可以脱离两性间的剧本,在观看别的女性时,不再被“性/竞争/嫉妒”的古早框架绑住。我对女性的情感,开始呈现一种柔和、欣赏、甚至有点新奇的状态。我也不再执着于划分“友情的喜欢”和“爱情的喜欢”,而是允许情感自然流动,停在它愿意停的地方。

我不是“曾经是直女,后来变弯”,只是一直是一个“串串”。这个说法来自于狗狗里的串串 —— 不是名犬,不讲血统,但活得开心、自在,能适应各种地形。什么风也能吹过来,吹不倒。想通了这一点,我不再着急“成为”谁,而是觉得,做一只串串挺好。

串串不是我一个人,全世界都是混血

如果说“纯血拉拉”是网络段子,那现实生活里的我们,大多都是“混血” —— 不仅混了不同的情感经验,也混了不同的认同阶段,甚至混了对性别、情欲与亲密关系的理解方式。

我有一个朋友,从小就喜欢女生。她以为自己是天选的“纯血拉拉”,直到大学突然喜欢上一个男生。如今她和这个男生已经在一起很多年,对方据她描述:温柔体贴、会做饭、负责家务、情绪稳定—— 通俗讲就是“非常守男德”,但她有时依然会不好意思告诉别人“我现在是和一个男生在一起”。

还有一个朋友,曾经与女性交往多年,出国后和一个法国男生结婚。但几年后,她非常坦率地告诉对方:“我需要和女生在一起,我必须和你离婚。” 谈不上“叛逃”或“回头”,只是忠于自己的感受变化,自然发展出来的“曲线”。

我们都不是高考填志愿那年就打包确立性向的人。我们更像不断升级打怪的串串,串了几种人生,也串了几种性取向 。

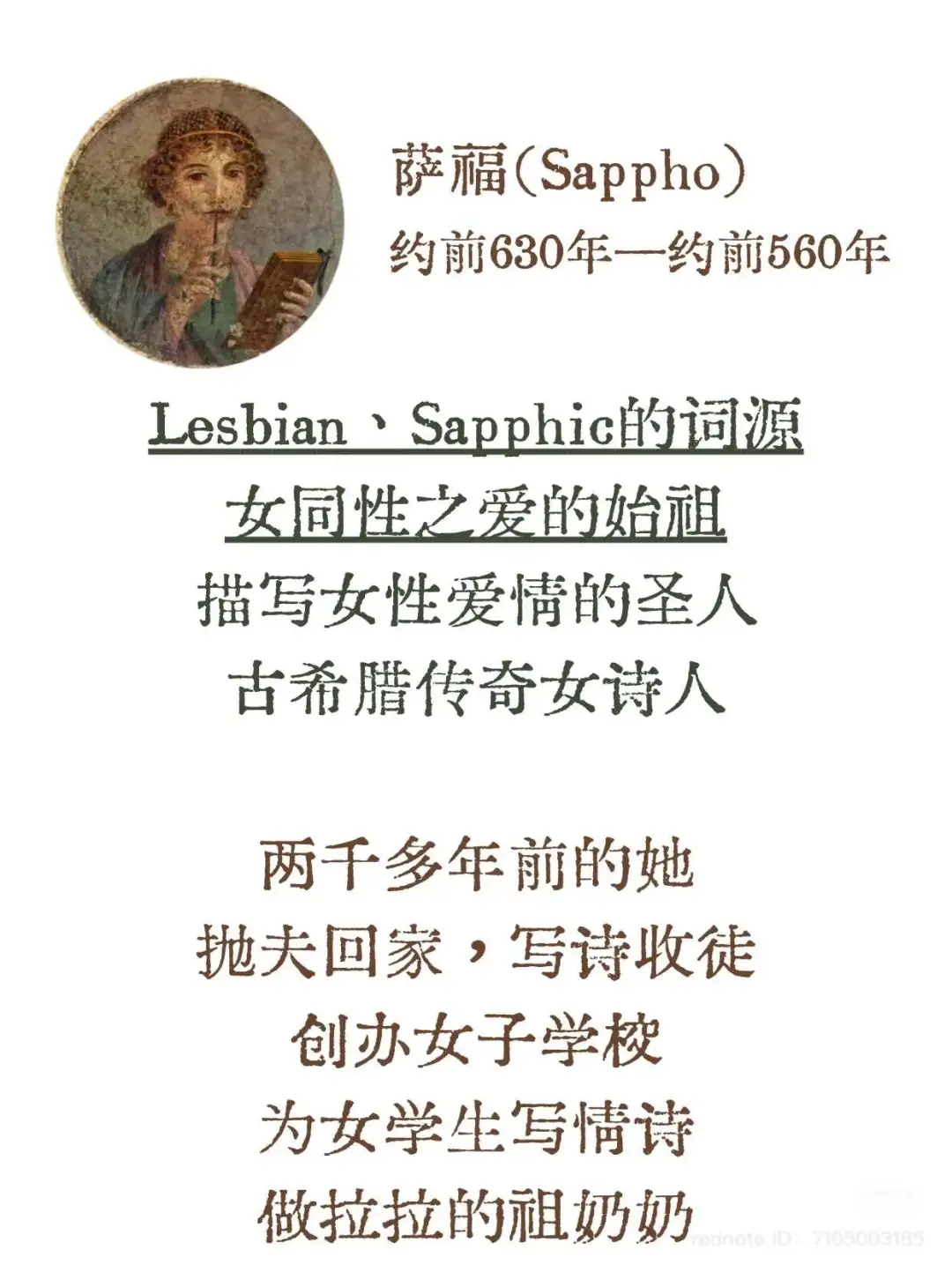

那天,在一个广场上,我们围坐在草地上聊天,有人突然问:“‘拉拉’这个词到底从哪来的?”于是有人提起,“Lesbian” 其实最早只是地理名词,来自希腊的莱斯博斯岛(Lesbos)。公元前六世纪,这里住着一位著名女诗人 —— 萨福(Sappho)。她写了大量情诗送给其他女性,真挚而热烈。千年之后,“lesbian” 就慢慢变成了“喜欢女性的女性”。

所以说,历史真的很会编段子:一个岛上住了个爱写情诗给姑娘的女人,于是几千年后我们统称她的同好叫“女同性恋”。

但当这个词传入中文语境,被直接翻译为了“女同性恋”,就经历了又一轮意义扭曲 —— “性别”和“性欲”的两个层面被框死和放大(加上了“女”字,同时强调“性”),而原本居于核心的“情感”维度几乎被抹去。一提到“女同”,很多人脑中浮现的便不再是诗歌或亲密,而是某种色情化、标签化的偏见图像。

事实上,“同性恋”这一翻译源自近代日本,是对西方 “homosexual” 的直译,强调的是“与同性发生性关系”这一医学-生理定义,却未能保留 “lesbian” 原词中身份认同、情感纽带与文化共同体的层面。更别提“女同性恋”这种构词方式背后那套性别默认逻辑 —— 默认同性恋是“男性的事”,女性还得额外打个补丁。

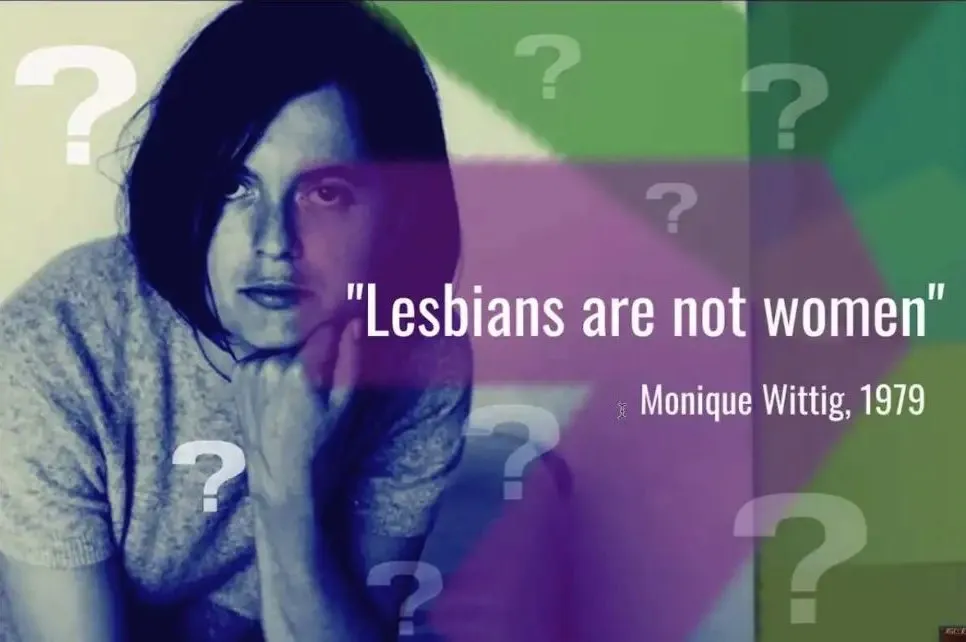

而在一些激进女权或性别政治的语境中,“lesbian”甚至不再是性倾向的标签,而是一种拒绝异性恋制度的政治身份。比如,加拿大学者 Sheila Jeffreys 和法国哲学家 Monique Wittig 都曾强调:“Lesbians are not women.”(拉拉不是女人。)

听起来像哲学谜语,但其实是在挑战“女人”这个词本身,被男性定义的附属身份。她们认为,成为拉拉,意味着拒绝成为男性的 TA 者,拒绝走进异性恋婚姻体制、成为“男人的女人”。这种广义的 “lesbian” 身份,比如情感拉拉(emotional lesbians)、政治拉拉(political lesbians),哪怕没有性关系也无妨,只要你认同女性之间的深层连结、实践女性间的亲密政治,你就是。

所以从某种意义上讲,“lesbian”确实可以是一个伞式名词,它不只是“和女生上床的女生”,而是囊括了各种女性对异性恋秩序的拒绝和想象。

最重要的是,身份从来不是静态勋章,而是一个不断流动、持续协商的过程。哪怕今天你只是知道自己“不喜欢被强塞进异性恋框架里”,这就已经是某种开始了。

我们这群“串串”,在经验的流动与语义的模糊中,找到自己的快乐方式。也许没那么纯,也没那么明白,但是这都没关系。

— The End —

— 作 者:马加 —

— 编 辑:其妙 —

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.