在权力的漩涡中,法律的锚在何处?——与大法官艾米·科尼·巴雷特的思想对话

当一位最高法院大法官被问及,如果总统公然藐视法庭的裁决,她会怎么做时,回答竟是如此坦诚而无力:“法院既无钱袋,也无刀剑。” 这句话如同一声警钟,敲响了我们对现代社会权力结构的根本疑问:在一个日益政治化的世界里,法律的权威究竟建立在何处?当行政权力以前所未有的姿态扩张时,司法这艘古老的船,能否在风暴中稳住它的锚?

艾米·科尼·巴雷特 (Amy Coney Barrett),这位在保守派法律运动中扮演关键角色,却又在某些涉及特朗普总统权力的案件中展现出独立性的大法官,她的思想为我们提供了一个罕见的窗口,去窥探这些问题的核心。她的司法哲学,不仅是解读美国宪法的理论工具,更是理解当下政治与法律激烈博弈的密码。本文将深入这场思想对话,探讨的不是法律条文的枯燥细节,而是关乎一个国家根本秩序的深刻逻辑:在原则与政治之间,在历史与现实之间,我们如何寻找那根维系社会稳定的准绳?

成为“开拓者”的悖论:当个人身份遭遇公共角色

在深入法律的殿堂之前,我们必须先理解塑造法律解释者的个人世界。巴雷特大法官,作为七个孩子的母亲,其个人生活与职业生涯的交织本身就构成了一种强烈的文化叙事。当《纽约时报》将她描绘成一位“毫不掩饰自己的雄心,同时又笃信宗教”的开拓者时,她却对“雄心”一词表示抗拒,认为它过分强调了成功本身,而忽略了过程中的抉 Dought and Choice。

这种微妙的抗拒背后,是一种更深层次的思考。她不愿被标签化为“保守派女权主义者”,因为任何标签都意味着某种程度的简化与束缚。她所希望的,是让一位女性能够同时拥有庞大的家庭和一份要求极高的职业,这件事本身变得“不足为奇”。这并非否认其挑战性——她坦言,维持大家庭的运转需要近乎军事化的组织纪律——而是希望将这种生活方式从一种“特例”转变为一种“常态”的选择。

这种对个人身份标签的警惕,与她作为法官的角色形成了有趣的呼应。法官的工作,尤其是在最高法院,要求一种超越个人偏好与社会潮流的超然。正如她所言,成为像前任大法官鲁斯·巴德·金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg) 那样的“文化偶像”并非她的追求。法官的舞台是孤独的,是在书斋中与法律文本、历史先例进行漫长而审慎的对话。这种对喧嚣的疏离,恰恰是维系司法独立性的必要前提。当一个法官被过度符号化,其判决就难免被公众用政治的滤镜去审视,而非法理的逻辑。

原旨主义的召唤:回到宪法诞生之时的意义

要理解巴雷特以及当代美国保守派法律思想的核心,就必须理解“原旨主义” (Originalism)。这是一种听起来简单得近乎常识的理论:宪法的解释,应当忠于其在批准之时的“公共含义” (Public Meaning)。换言之,法官的任务不是去猜测詹姆斯·麦迪逊 (James Madison) 的内心想法,而是去探寻在1791年,一个普通的、有理性的人在读到“言论自由”或“不合理的搜查与扣押”这些词汇时,会如何理解它们。

这一理论的魅力在于它承诺了一种约束。在“活的宪法” (Living Constitution) 理论看来,宪法应当与时俱进,适应社会观念的变迁。然而,原旨主义者认为,这种“与时俱进”的解释权,恰恰赋予了法官过大的、近乎立法者的权力,让他们得以将自己的价值观注入宪法。原旨主义则试图为法官戴上一副“历史的镣铐”,迫使他们成为忠实的历史探寻者,而非哲学家王。

然而,这绝不意味着原旨主义是一台能自动生成答案的机器。巴雷特明确指出,法律的复杂性在于,即使原则明确,将其应用于具体案件事实也充满争议。例如,在判断用红外热成像技术探测一所房屋是否构成“搜查”时,法官需要回到历史,考察“搜查”一词在建国时期的法律内涵,包括查阅当时的词典、法律论著和判例。这并非让法官成为业余历史学家,历史学家的目标是构建宏大的历史叙事,而法官的目标则是在特定的法律框架内,回答一个具体的法律问题。历史,只是法官工具箱中的一件,而非全部。

“深植于历史与传统”:堕胎权背后的法理博弈

当宪法文本对某一问题保持沉默时,原旨主义将如何应对?多布斯案 (Dobbs) 推翻了确立堕胎权的罗诉韦德案 (Roe v. Wade),这便是最尖锐的试金石。宪法中没有“堕胎”二字,这是否意味着问题就此终结?答案远非如此。

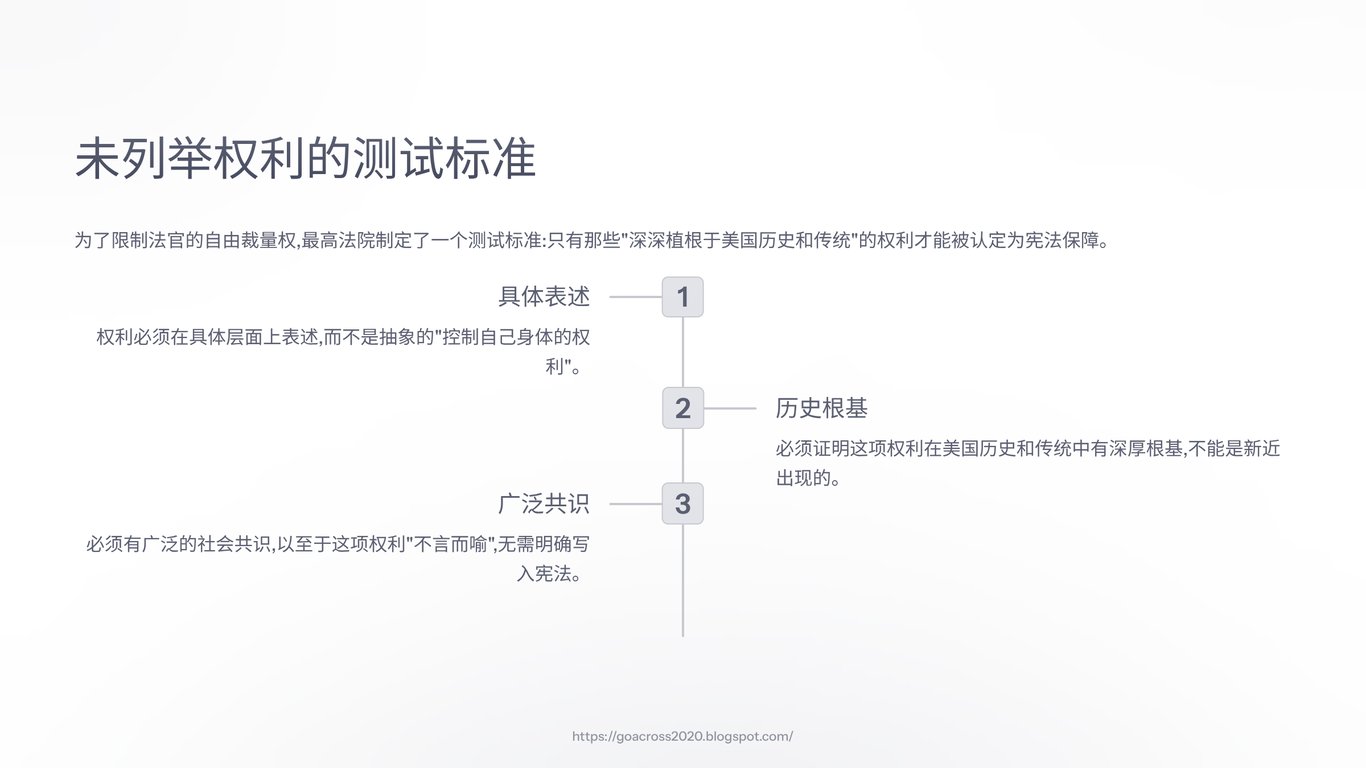

问题的核心在于对第十四修正案“正当程序条款” (Due Process Clause) 的解释,即任何人不得未经正当法律程序而被剥夺生命、自由或财产。法院长期以来承认,此处的“自由”不仅包含程序上的保障,也包含一些未在宪法中明确列举的“实质性权利”,如婚姻权、抚养子女权等。

这里的关键在于,法院如何判断一项权利是否属于这种“未列举的权利”?巴雷特解释了其遵循的法律测试标准:这项权利是否“深植于这个国家的历史与传统之中” (deeply rooted in this Nation's history and tradition),以至于它被视为理所当然,无需言明。这是一个极其严苛的标准。它要求这项权利必须在具体的层面上被清晰定义,并得到美国人民广泛而持久的认同。

从这个角度看,堕胎权未能通过测试。在美国历史上,关于堕胎的法律与伦理争论从未停息,从1973年罗案判决到今天,它始终是撕裂美国社会的政治议题。因此,多布斯案的多数意见认为,无法断定堕胎权是一项被普遍接受、根深蒂固的基本权利。这一判决的逻辑,并非基于原旨主义对宪法文本的直接解读,而是应用了一套旨在约束司法裁量权的、基于历史传统的判例框架。这背后反映的,是一种更深层次的司法哲学分歧:法院的角色究竟是引领社会观念,还是反映社会已经形成的、最基本的共识?

司法的锚点:在遵循先例与纠正错误之间

如果说原旨主义是寻找法律意义的起点,那么“遵循先例” (stare decisis) 原则就是维系法律稳定性的压舱石。最高法院并非总是在一张白纸上作画,它必须尊重前人的判决。然而,法院有时也会推翻先例,比如在多布斯案中推翻罗案。那么,何时应当坚守,何时又可以突破?

这同样有一套复杂的法律标准。法官不仅要判断先前的判决是否“错误”,更要权衡推翻它所带来的影响,其中最重要的就是“信赖利益” (Reliance Interests)。经典的信赖利益通常指在财产或合同领域,人们基于现有法律做出了难以逆转的安排。例如,如果突然推翻一项关于房地产交易的法律,可能会导致成千上万份房屋所有权契约失效。

那么,社会性的信赖利益呢?比如,人们基于同性婚姻合法的判决 (Obergefell v. Hodges) 组建了家庭,这些家庭的稳定性就构成了强大的信赖利益,使得推翻该判决变得极其困难。但在堕胎权问题上,法院认为其信赖利益的性质不同,更具争议性,且不像婚姻那样形成了具体、稳定、难以分割的法律关系网络。

这种权衡本身就充满了张力。它要求法官在法律的确定性与纠正历史错误的可能性之间寻找平衡。巴雷特指出,无论是原旨主义者还是“活的宪法”的支持者,都必须面对这个问题。没有任何一种司法理论能够一劳永逸地解决这个难题。它揭示了司法的本质:它不是一门精确的科学,而是一门在原则与审慎之间不断权衡的艺术。

终极的拷问:当法律失去强制力

最终,我们回到了那个终极问题:在一个行政权力日益强大,国会功能日益弱化的时代,最高法院的权威究竟从何而来?法院没有军队,没有警察,它的判决依赖于其他权力分支的尊重与执行。

巴雷特坦承,法院的权力是有限的。他们能做的,是运用手中所有的工具——解释宪法、援引先例、思考权力结构——做出最审慎的判断。这种判断必须着眼于长远,其效力可能要延续数百年。因此,法官的决策不能被一时的政治气候所左右。在外部压力面前,唯一的选择就是保持“智识上的独立性” (intellectual independence)。一旦打开了迎合公众舆论或政治压力的闸门,“疯狂便会随之而来”。

然而,当一个总统可能选择无视法院的判决时,这种智识上的独立性是否足够?巴雷特最后的回答,既是一种坚持,也是一种无奈:“我们解释宪法……我们尽力利用我们所拥有的工具。” 这句话的背后,是一个深刻的现实:法律的权威,最终并不完全来自于法律本身,而是来自于一种更广泛的社会共识——即规则应当被遵守,权力应当被制约。

如果这种共识瓦解,那么最高法院所能做的,或许就只剩下发出理性的声音,如同在风暴中守护一座灯塔,即使船只可能选择视而不见。这或许就是法律在权力漩涡中的终极位置:它不是万能的缰绳,而是一个永远在场的、提醒我们何为原则、何为秩序的锚。而守护这个锚的,正是每一位法官在孤独的书斋中,对历史、理性和良知的坚守。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!