📜文革思想的核心:正本清源

文化大革命并不仅仅是一场政治斗争。

它的思想底色,是对人类社会最根深蒂固的结构性支配逻辑的一次直接挑战。

这场运动的真正敌人,不是某个派别或个人,

而是:

👉 封建脑与奴隶心,

👉 官僚特权与结构复辟,

👉 思想殖民与体制性异化。

🧠 一、认知革命:打碎人心里的“封建脑”

目标:

通过群众性的政治行动,撕裂数千年来深植于人心的等级逻辑与权威崇拜。

对儒家纲常、封建伦理、家族主义的系统挑战

对“专家”“教授”“精英”的知识权威解构

对对秩序与权力的“天然服从”进行思想动员

这是一场灵魂层面的去殖民运动。

不再依赖外在领袖和制度,而是迫使个体成为政治存在。

📌 用语:

“大字报”“大辩论”“批判会”不是形式主义,

而是一种强制的集体精神分析。

🧨 二、彻底摧毁:打碎复辟结构,而非制造混乱

“乱”不是目的,是手段。

其逻辑目标是摧毁所有能够在革命之后重新制造等级与特权的旧结构👇

🚩 摧毁官僚科层制 → 防止新官僚阶级产生

📚 摧毁专业壁垒 → 反对知识垄断与精英复辟

🏯 摧毁家庭结构 → 打破私有制最后堡垒

🪞 摧毁文化神坛 → 拆除传统秩序的精神支柱

👉 这是一次对“历史周期律”的直接战争,

不是为换皇帝,而是砸碎皇帝制度本身。

🏗 三、持续斗争:反对“革命停在夺权那一刻”

毛泽东真正的恐惧,不是敌对势力,而是👇

革命胜利后,革命者变成新的统治者。

“继续革命”就是:

革命不能停留在政权更替;

群众要持续对权力机构发动政治冲刷;

保持革命的开放性与去固化能力。

这是一种反乌托邦式的政治设计:

👉 不追求“完美制度”,

👉 而是维持结构不稳定,从而防止特权积累。

🧊 四、反思想殖民:双重战场

文革的思想锋芒并不只针对“内部敌人”,

它其实是一场“内外两面”的反殖民战争👇

| 内部 | 外部 || ---- | ------ || 封建传统 | 资本现代性 || 官僚文化 | 意识形态殖民 || 精英垄断 | 全球体系压制 |这意味着:

它的目标不是简单的社会改良,

而是创造一个不依附于“西方现代性”也不重演“东方专制”的新路径。

🪧 五、不止摧毁,还有重建

这点往往被刻意抹去。

事实上,文革有明确的重建尝试👇

“公社”“上海公社”模式:群众自治 + 直接政治参与

反官僚治理逻辑:无固定统治者

日常政治化:让主权不再抽象,而成为群众日常生活的一部分

📌 这是一种激进的“去统治”实验。

它不是纯破坏,而是在寻找一种全新的政治存在形式。

🧠 六、与五月风暴的国际共振

文革并非“孤立的中国事件”,

而是20世纪反现代权力结构的一次全球共振。

法国1968年五月的口号👇

“让想象力夺权”

“禁止被禁止”

这与文革初期的“造反有理”是同一个思想脉冲:

反官僚资本主义

反等级权威

打破权力与知识垄断

📌 五月风暴被消费社会吸收,

📌 文革则在国家规模的实验中被结构反噬。

但两者共同揭示的是现代性的深层矛盾。

🕳 七、悲剧的必然:它打到了权力的“神经中枢”

这场思想实验最终败给了:

人性对秩序与物质安全的渴望

管理与组织复杂性的现实约束

革命自身释放的派系与混乱恶魔

👉 它触及了人类社会组织的终极矛盾:

如何防止革命被权力结构反噬?

🪦 八、正本清源的意义

如果不理解这些思想精髓,

只把文革看作“宫斗”“极权”“混乱”,

就等于彻底抹杀了这场运动真正的思想锋芒。

📌 它的失败不代表它的问题是假的,

相反,它以极端方式证明了问题的顽固与深刻。

📜 结语

文化大革命是一场试图跳出历史周期律的思想战争。

它失败了,但它的问题没有消失。

它没有提供最终答案,但它指出了人类政治最深的裂缝:

革命如何不被历史吃掉?

权力如何不再异化?

群众如何真正成为主权主体?

🤡 理解这场思想,而不是神化或妖魔化它,

才是我们与历史进行真正对话的起点。

📎附录:当代罗贾瓦与萨帕塔——历史的思想回响

🕊 “一场被封印的思想,并不会真正消亡,它会在别处、以别的名字继续生长。”

文化大革命的思想实验虽然被压制在历史档案之中,但其“反官僚、反权威、群众自治”的核心精神,并未随着时间消失。

在21世纪,有两场极具代表性的“局部自治实践”不约而同地与这段历史思想形成回响👇

罗贾瓦(Rojava)民主联邦实验

萨帕塔民族解放军(EZLN)在恰帕斯的自治运动

🏴 一、罗贾瓦:现代民族国家裂缝中的“无国家实验”

📍 背景:叙利亚内战期间,库尔德人控制的北部地区建立了罗贾瓦自治体制。

他们抛弃了传统的民族国家与政党统治模式,转而构建👇

🌿 基于社区的直接民主自治

👩👩👦 多族群、多宗教、多性别的共同治理

🧠 反国家、反官僚、反父权的意识形态

这套实践直接受默里·布克钦的“自由市镇主义”影响,强调:

议会 ≠ 主权

国家 ≠ 政治

权力要被分解、下沉、分散

📌 与文革思想的回响点:

反中央集权的群众自治理念

政治生活日常化,打破统治者与被统治者二分

将思想革命内化为社会结构的日常机制

女性解放与文化去父权,是制度核心而非附属

🌾 二、萨帕塔:反全球化与自治社会

📍 背景:1994年,萨帕塔民族解放军在墨西哥南部发起武装起义,反对全球化与新自由主义经济秩序。

此后,他们没有选择建立“新国家”,

而是👇

直接建立“自治社区”

以村社大会代替官僚系统

将主权嵌入社区日常生活

反对任何形式的外部权威统治

他们提出:

“我们不夺权,我们解构权力。”

📌 与文革思想的回响点:

群众直接政治 → 不依赖代议制

反精英政治 → 强调自我组织与集体意志

革命不是一次性行为,而是一种持续生活方式

革命的核心不是国家,而是社会自治网络

🪞 三、共鸣的思想深流

| 文革思想 | 罗贾瓦 | 萨帕塔 || --------- | --------- | -------- || 群众自治、反官僚 | 社区联邦自治 | 村社大会自治 || 革命持续性 | 没有终点的政治参与 | 反夺权式革命 || 反等级与反思想殖民 | 女性解放、多元文化 | 原住民反全球化 || 去国家化倾向 | 拒绝民族国家结构 | 拒绝国家权力接管 |📌 它们不是文革的“翻版”,

📌 但在思想结构上,与文革早期的激进精神高度同频。

🧭 四、时间与结构的吊诡

有趣的是:

文革是在一个强国家框架下的“自我颠覆实验”,最终被结构反噬;

罗贾瓦与萨帕塔则是在国家裂缝中的“自治重建”,得以维持一定生命力。

这说明:

“反统治结构”不是不可能,

只是它难以在中央集权体系内部自我存活。

📜 五、思想的后路

当代这两场自治实验告诉我们👇

文革的核心思想并没有“过时”,

只是在当时的政治结构中难以落地;

但它的精神在另一些土壤里仍然有生命力。

⚡这也意味着:

“失败的历史思想”不一定会死亡,

它可能成为下一个时代的政治基因。

🪶 结语

文化大革命、罗贾瓦与萨帕塔,

它们都不是完美的乌托邦,

但它们都触及了同一根人类政治神经👇

👉 如何让主权真正属于人民,而不是任何形式的统治集团。

思想的命运不是被终结,而是被流放,

在另一个时空、另一个地理、另一个名字下重新生根发芽。

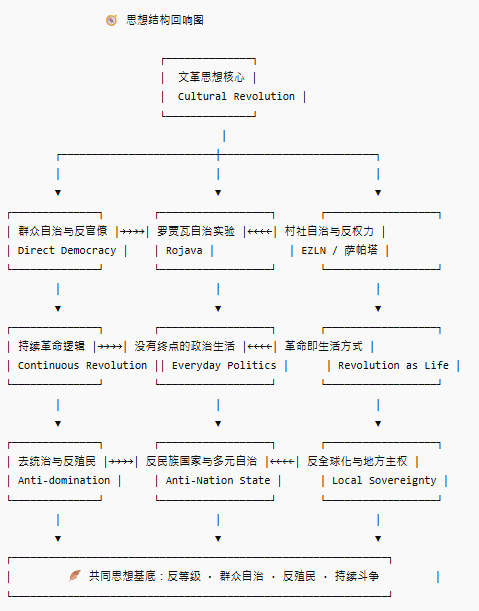

附录二|文革—罗贾瓦—萨帕塔思想结构回响

📝 说明:

文革位于顶端,代表思想起点(核心命题的集中爆发)。

罗贾瓦与萨帕塔位于两侧,代表当代回响(以不同实践路径回应相似命题)。

三层思想链条:

上:反官僚、群众自治

中:革命持续性与生活化

下:反统治、反殖民与自主建构