废墟与末法

读《伽蓝记》最后一卷,记录了宋云自北魏出发,至西域途中经过的许多国家与城镇。其中有两段让我印象特别深刻。

其一是佛沙伏城的白象树:“寺前有繫白象樹,此寺之興,實由茲焉……父老傳云:『此樹滅,佛法亦滅。』”

其二是乾陀罗城的雀离浮屠:“雀離浮圖自作以來,三經天火所燒,國王脩之,還復如故……父老云:『此浮圖天火七燒,佛法當滅。』”

伽蓝记中,从北魏洛阳城一路往西,好几处都能看到类似的民间观念:将某种空间象征物(树、塔、铃铎)与“佛法”的存续绑定在一起。

在这里,佛法并非抽象之物,它栖息在树木、浮图、铃铎之中,这些物象具象、可观可感,自然也可毁、可焚、可泯灭。因而佛法并非不可动摇。这样的信仰理解似乎正对应了大乘佛教的“正法—像法—末法”三期法运说,也可能是这一理论反过来影响了民间观念,于是,所谓“末法时代”,就在物的损毁与空间的衰败中显出轮廓。

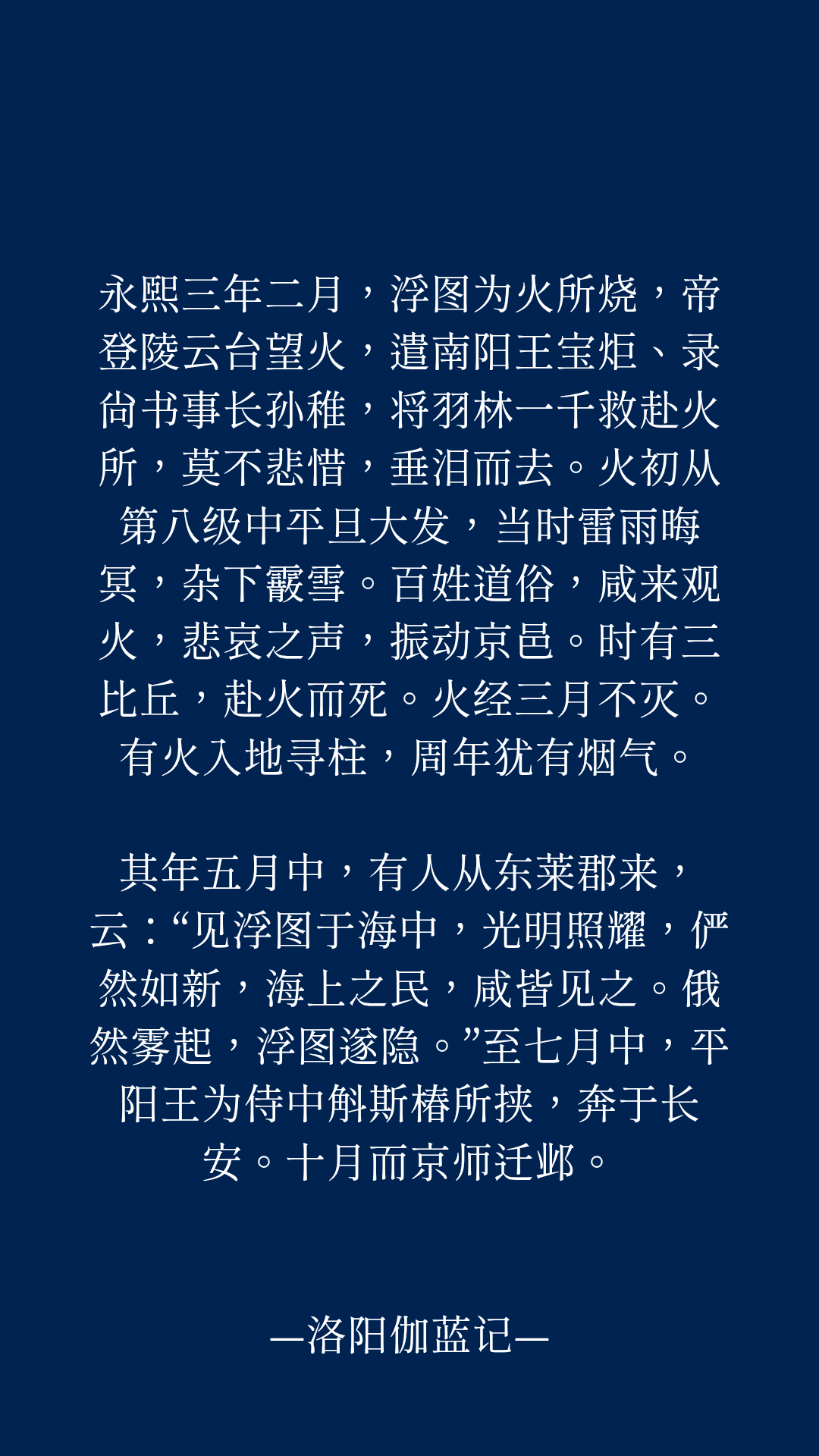

《伽蓝记》的叙述中处处充满这种“毁灭”的美学,我私下称之为“中原废墟美学”。不仅仅是前面提到的“西域见闻”,在作者对洛阳的描写中也有非常精彩的这样的片段。在全书开头,作者花极多笔墨书写永宁寺,我尤其喜欢其中浮屠被烧的那一段(见下图)。

洛阳曾满载北魏荣光,城市与佛教文化都盛极一时,全城有一千多座寺庙。但书的结尾,作者写下了他晚年重返洛阳时所见:饱经战乱、风雨萧条,寺庙毁了大半,仅存四百余座;眼见繁华一点点剥离、飘逝,信仰的物质支撑被摧毁,“佛法”也就在居民的日常生活中悄然失去了立足之处。

(尔朱氏、元氏、高欢、冯太后等人:啊?是我干的吗?)

值得一提的是,雀离浮屠那段提到“粪塔”,让我跳跃地联想到禅宗著名公案“干屎橛”,例如临济义玄所谓“无位真人是干屎橛”,云门文偃“如何是佛?干屎橛”等语。二者同样涉及神圣与污秽的颠覆,但禅宗与《伽蓝记》中的“粪塔”却有着根本不同。

禅宗强调的是顿悟与空性,“干屎橛”被用以棒喝、打破语言迷障,排除一切具象与概念的指涉,迫使个体从日常经验中跳脱出来。道理就在那里,超越时间和空间,永恒、不可言说,你要做的是修行、领悟。

而《伽蓝记》的世界观中,佛法是历史性的、有因有果的,它扎根于物质空间与日常时间之中,比如那座粪塔,就是释迦预言“二百年后将建塔”的神迹体现,是圣迹和功德。洛阳居民的信仰结构也建构于这种时间性秩序之内:他们等待预言的实现,眼见政权更迭、信仰凋零,哀悼记忆中的浮屠,走进“末法时代”。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!