台灣歷史的去中心化視角:土地不動,人群流動(台灣史一)

台灣,這座位於太平洋西緣的島嶼,其歷史往往被簡化為一連串統治者的更迭:從原住民部落的自治,到荷蘭、西班牙的殖民,清朝的統治,日本的佔領,再到國民政府的遷台。但這種中心化的敘事框架,過度強調政治權力的轉移,忽略了底層人民的日常生活、遷移軌跡與文化互動。去中心化歷史觀則提供了一個更全面的視角:台灣僅是一塊土地,其地理特徵固定不變(如中央山脈的険峻、西部平原的肥沃、東部海岸的崎嶇),但人群如潮水般來來去去,帶來語言的交融、文化的演變與社會結構的動態變化。這套論述不僅挑戰傳統國族主義的統一敘事,還跨領域融合語言學(如南島語系的起源)、考古學(如遷移證據)、人類學(如文化適應)、歷史學(如治理演變)與政治學(如身份形成),揭示台灣作為多元島嶼的真實面貌。

土地的不動性:台灣地理與氣候

土地的不動性是理解台灣歷史的起點。台灣島面積約36,000平方公里,地形多樣:中央山脈貫穿南北,佔島嶼三分之二的面積,海拔超過3,000米的山峰達268座,這種険峻地勢不僅阻礙交通,還塑造了人群的定居模式。西部平原如嘉南平原,土壤肥沃,適合稻作農業,成為漢人移民的首選;東部海岸線崎嶇,多峽灣與懸崖,養育了漁獵文化;蘭嶼與綠島等離島則保留了海洋適應的傳統。氣候方面,台灣位於亞熱帶,豐沛雨量(年均2,500毫米)與頻繁颱風(平均每年3-4個)強化了社區的韌性,影響了建築(如高架屋)與節慶(如豐年祭)。這些固定地理因素,如不變的背景,框架了人群的流動:山地隔離促進文化封閉,平原開放加速融合,海域連結則催生跨島貿易。

人群的流動:早期遷移與南島先民

人群的流動則是歷史的動態核心。最早的證據可追溯至2-3萬年前,當時海平面較低,台灣海峽暴露為陸橋,早期人類如左鎮人(Zuozhen Man)從華南遷入,從事狩獵採集。但約5000-6000年前,一場重大轉變發生:農耕文化的突然出現,標誌南島先民的抵達。他們帶來稻米、小米與陶器,定居平原與海岸,語言屬南島語系。這波遷移以家族單位進行,維持文化延續,考古遺址如大坌坑文化證明這點。

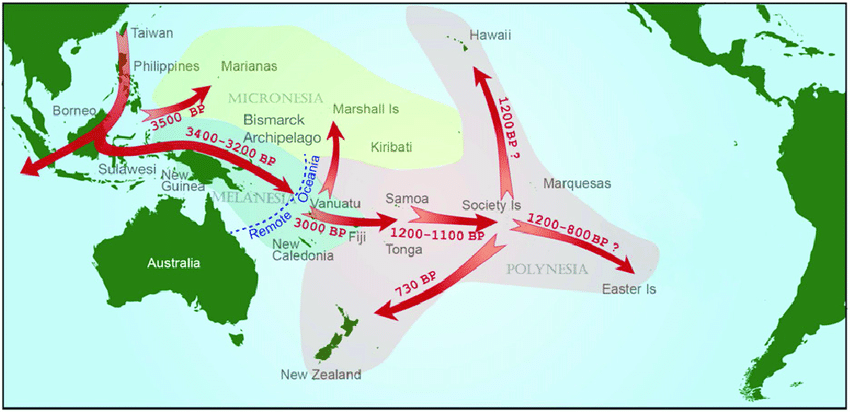

語言學家Robert Blust的理論指出,台灣擁有南島語系最多的一級支系(約9-10個),如泰雅語、阿美語等,這反映起源地的語言分化:時間越長,地理隔離(如山脈)導致多樣性越高;擴散地區如玻里尼西亞則語言較單一。 Peter Bellwood的Out-of-Taiwan模型整合考古與基因證據,主張約6000年前農耕先民從華南遷入台灣,後向南擴散,帶來航海技術與社會結構。

近代人群流動:殖民與移民潮

17世紀起,人群流動加速。荷蘭(1624-1662)與西班牙殖民吸引漢人移民,主要閩南與客家人,多單身男性,從福建廣東渡海,從事農業與貿易。清朝時期(1683-1895),人口激增至200萬,漢人成為多數,非法跨海峽遷移推擠原住民退入山區。 日殖時代(1895-1945),工業化與土地徵收進一步改變格局,原住民土地被國家化,文化受壓抑。 1940年代末,國民政府遷台,帶來120萬人,包括軍人與難民,加速都市化與漢化。 近年,東南亞新移民(逾59萬)透過婚姻與勞工進入,豐富多元性。

文化演變:互動與融合

這種流動塑造了文化演變。原住民文化分高山與平原:高山族如泰雅、排灣,保留狩獵、黥面與織布傳統,因山地隔離而封閉;平原族如平埔(西拉雅、凱達格蘭),受漢影響漢化,語言漸失。 人類學家Scott Simon討論文化適應:原住民在殖民中抵抗,如復振運動,1990年代基因研究強化身份認同。

漢人文化則帶來儒家與商業:閩南歌仔戲與客家山歌融合原住民元素,形成混合身份。 Chin-Chuan Cheng分析語言話語:漢原互動導致借用,如閩南語融入原住民詞彙。

治理結構:從部落自治到現代法律

治理結構從無到有,反映人群互動。早期原住民部落以酋長或長老共識決策,無選舉但強調集體,如祖靈信仰與gaga系統。 清日時期引入中央集權,土地國家化,破壞自治。 Patrick Wolfe的settler colonialism理論應用於台灣:殖民不僅佔地,還消滅結構,如1878年加禮宛事件。 1987民主化後,原住民權利復振,如2005原住民基本法,保障土地與語言。

去中心化歷史書寫

歷史書寫往往中心化,由統治者主導,如清朝記錄強調漢人開墾,日本強調現代化,忽略底層。 去中心化視角借Edward Said的東方主義,批評漢中心論,強調口傳歷史與考古。 Benedict Anderson的「想像共同體」解釋台灣身份:從底層浮現,非統治強加。

台灣作為南島語系核心

台灣作為南島語系核心,強化流動視角。Out-of-Taiwan模型顯示,約3000-1500 BCE,原住民從台灣擴散,影響東南亞與太平洋。 基因證據確認台灣多樣性最高。 文化如黥面與航海,從台灣傳出。

結論:土地與人群的互動

台灣歷史是土地與人群的互動,底層視角支持獨立性。政治學家如Austin Wang指出,身份源自抵抗。 未來,台灣的多元將持續流動,挑戰統一敘事。