從打卡到結案:謝德慶的「移民時間學」

在 2025 年 10 月 4 日之前,謝德慶於我而言更像是一個傳說。直到畫家劉水石約我去看「Tehching Hsieh: Lifeworks 1978–1999」(謝德慶:生命作品 1978–1999),那個傳說才在 Dia Beacon 落到現實裡。

走進展館時,先抵達的不是聲音,而是時間。我們來得早,幾乎沒有觀眾。白光把空氣攤開,靜得有重量,像一口被壓抑太久的呼吸,在這座改造自舊工廠的空間裡慢慢放開。

牆上懸著的不是影像,而是痕跡;桌上擺著的不是陳述,而是證據——卡鐘、連續的照片、帶有宣告意味的文字、被保存得像會計憑證的紙張與器物。所有物件都被安放得極其平靜,像給時間做的一場審計。

這次回顧展,把謝德慶完成於 1978–1999 間的作品重組為一條可被公共檢視的證據鏈:五個「一年」,加上一個長達十三年的「不展示」。傳奇的高光退去,留下的是一套可被反覆閱讀、核查的章法。他的作品不是關於激情,而是關於連續;不是關於形象,而是關於可稽核的時間。

「木籠」(One Year Performance, Cage Piece, 1978–1979)是這條證據鏈的起點。他把自己關進工作室一個鐵木籠中整整一年,不工作、不閱讀、不書寫、不說話,也不聽廣播不看電視;僅由助理定時送餐、打掃並做基本照護。籠門以書面宣誓封存,並以每日拍照與時間表留下生存痕跡。這不是「被囚」的表演,而是將生產性的時間關停——讓「什麼都不做」成為唯一且最強的「生產」。把身體交給時間,讓時間在身體上留下可被檢驗的痕跡。從這裡起,他確立了往後所有計畫的兩條主脈:規則/自我約束,與檔案/存證。

如果說「木籠」關掉了生產性的時間,那麼「打卡」便重新開啟了一種被時間審計的生存。

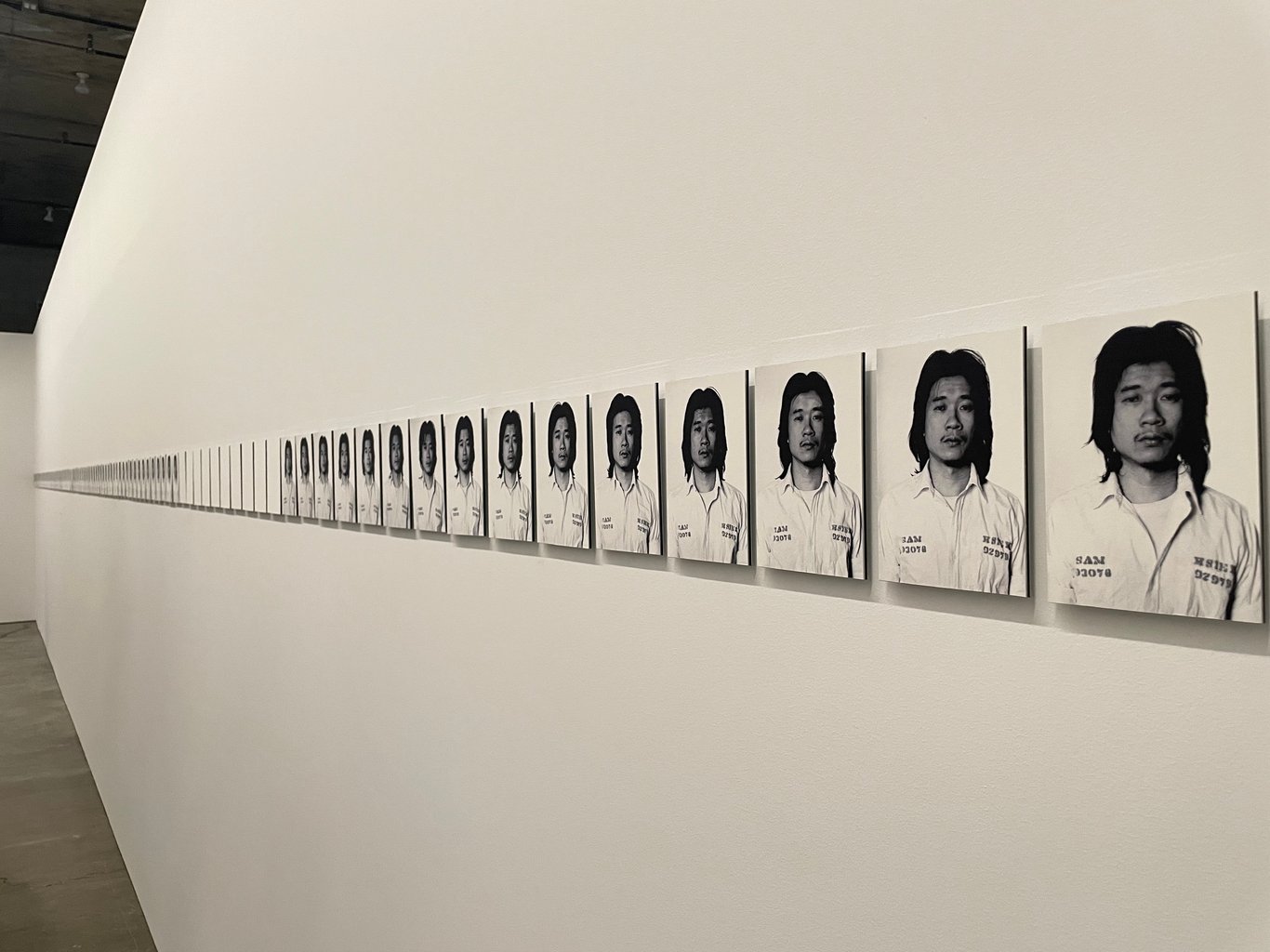

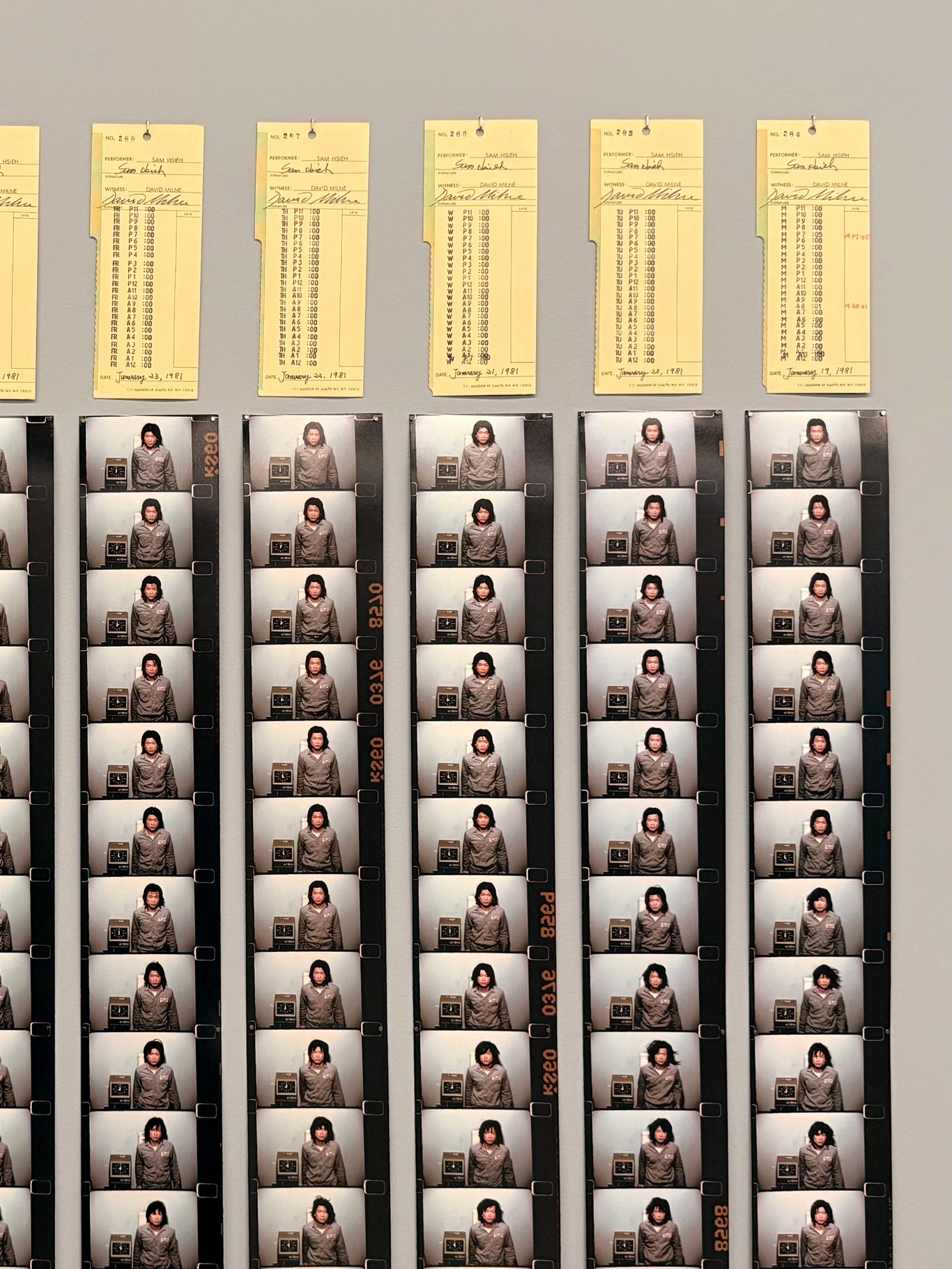

「打卡」(One Year Performance, Time Clock Piece, 1980–1981)把一天切成二十四個可稽核的單位。每逢整點必到機器前打卡,無論白天黑夜、在家在外、工作或睡眠中斷;同時以固定機位拍下一張臉部照。按設計一年本應 8,760 次,他最終實際缺席 133 次,這個誤差本身構成了機械時間與生物時間的摩擦。卡鐘與表格像一套自建的身份檔案系統,牆面逐日排開的卡面、日期與時間欄目,把「在場」從敘事轉為可審計的工時;攝影與卡面互為印證——機械時間與生物時間彼此校對。沒有敘述,只有證據。他為了每一小時的到場,切碎睡眠,按鐘點重排社交與工作,生活被機械節拍重寫。代價不是戲劇性的,而是持續性的。於是在法律層面暫時缺席的時候,他採取了以證據學式的自證:我不說我是誰,我只證明我每一小時都在。

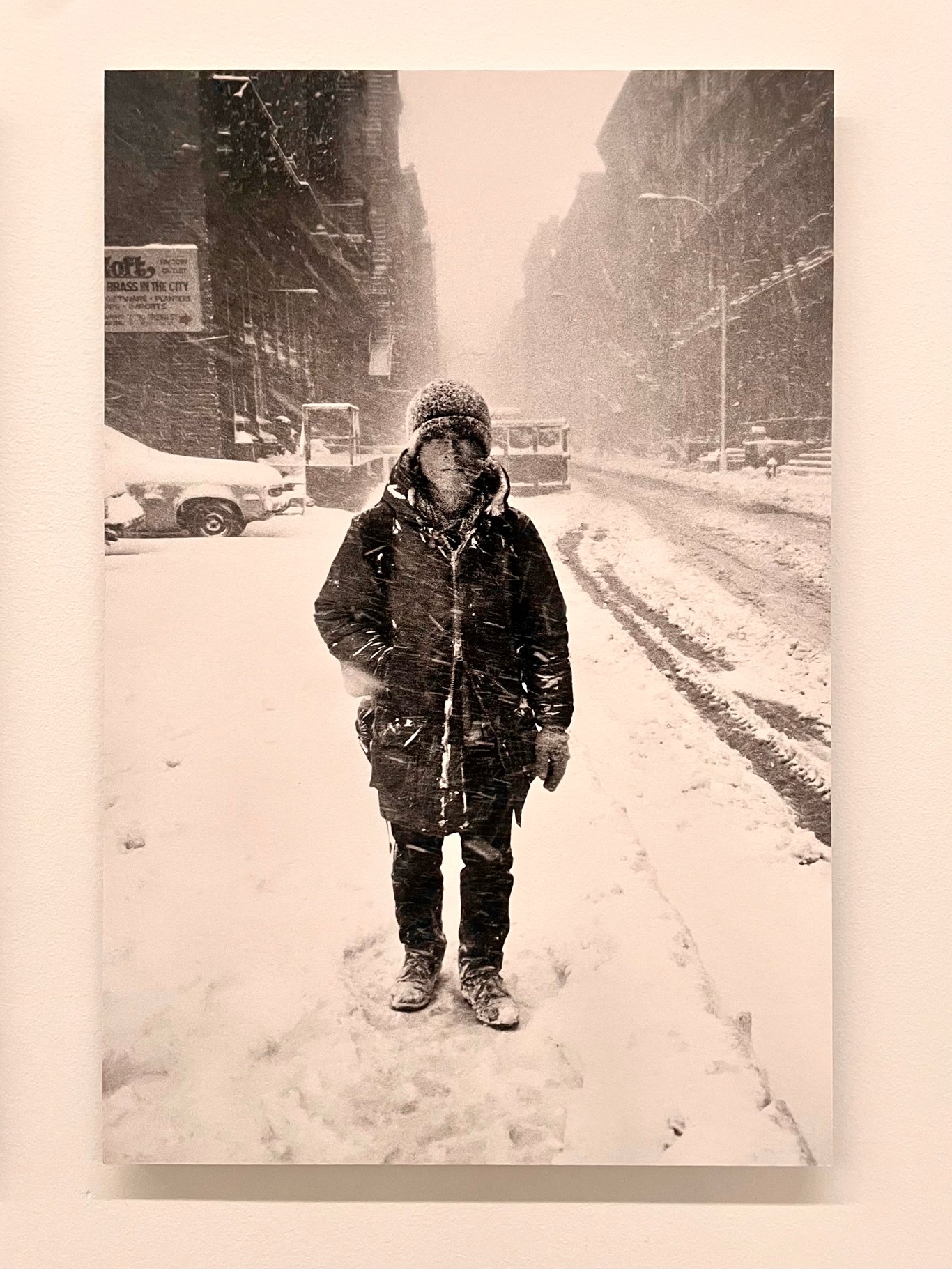

「戶外」(One Year Performance, Outdoor Piece, 1981–1982)把這條線推到城市邊緣:一年不進任何室內空間、不乘交通工具、不尋求任何遮蔽。睡袋與地圖如今在潔白的展櫃裡整齊躺著,乾淨卻滿是使用的細節,實則對應曾經冰冷且不被允許居住的現實——一個既不屬於城市,也不屬於國家的存在,將排除化為方法。其間他也曾遭遇警方盤查與短暫入內辦理程序,規則與制度以這種不對稱的方式交會;而下城另類空間活躍、機構傾向收藏檔案而非製作現場,也促成他把「行為」轉成「證據」的路徑。

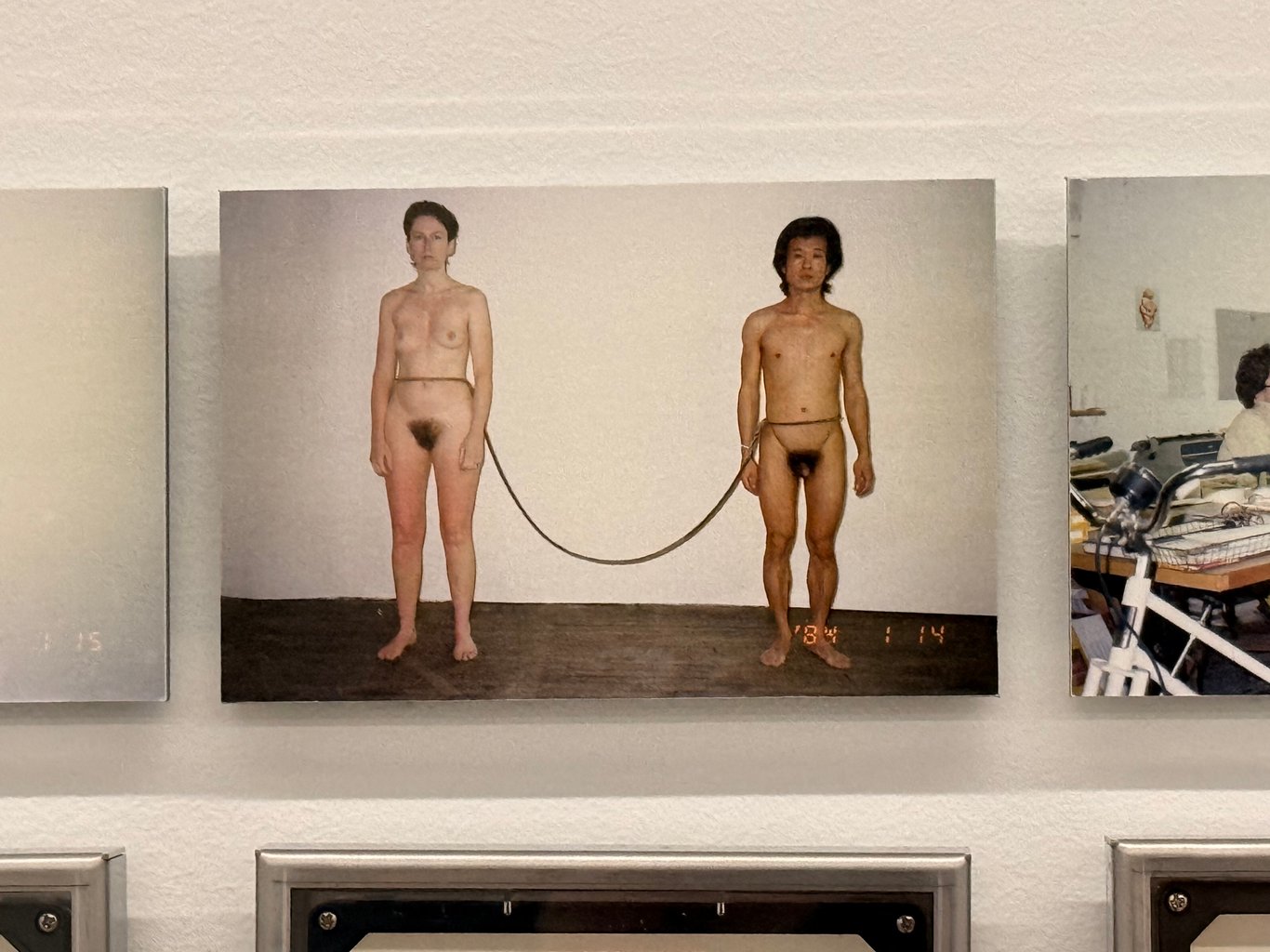

「繫繩」(One Year Performance, Rope Piece, 1983–1984)把彼此挾持的親密轉為持續的雙向自律,將兩人的距離度量成一份契約。兩人以一條 8 英尺(約 2.44 米)的繩索相連,室內必須同處一室、不得互相觸碰;出門上街、搭車、購物、工作,皆以繩長為上限協調步伐與節點。吃飯、睡覺、如廁、見朋友、接工作——所有私密與公共的節奏都被迫保持同步,而日常與隱私仍須被保護。關係被拆成一串可執行的程序。檔案裡那些日常照片(街頭、地鐵、工作室)捕捉步伐一致而不觸碰的瞬間,宛如契約的視覺存證,把距離制度化。它讓我們看到:愛與自由並不對立,難的是在不中斷的連續裡維持自治。當規則與生活發生衝突,「繫繩」關心的不是犯規與否,而是如何讓連續不被打斷。

「無藝術」(One Year Performance, No Art Piece, 1985–1986)則盡可能撤空可被機構動員的輸出:一年不創作、不展覽、不談藝術;不看展、不讀藝術文本,也不參與任何藝術場合。不是偷懶,而是把撤退變成行動——一次針對「注意力經濟」的罷工,將勞動從體制流通中拔出。作品僅留最小化的聲明與見證簽名,作為這段自我禁令被持續履行的存證。與其說是否定藝術,不如說把「不做」變成最強硬的做法:不說,也不做可被展示的東西,讓機構沒有工作材料,只能改變規則與節奏。對謝德慶而言,這是前四件「一年」之後的失能休止符,亦是為後續「十三年計畫」預熱。

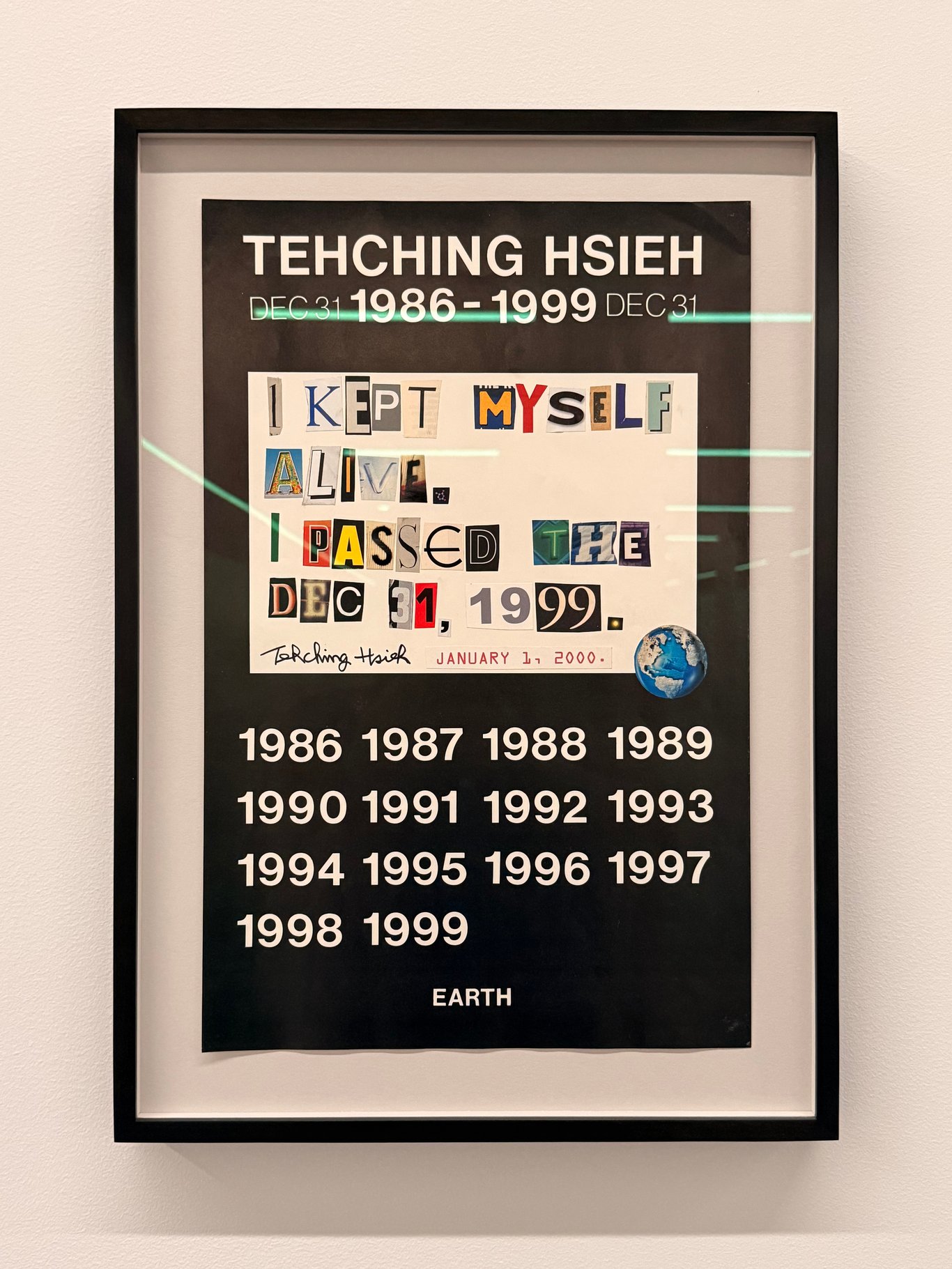

「十三年計畫」(Thirteen Year Plan, 1986–1999)把他先前那套規則與紀錄延長成一份為期十三年的自我約定。到 2000 年,他只用一張海報寫下:I kept myself alive(我活下來了)。這就像遞交了一份簡短的結案報告。其間,1988 年他取得合法身份,時間與身份開始在制度內對齊——而這條對齊的邏輯,正是本文所說的「移民時間學」要切入的地方。

把這一切再向前推,轉向的弧線更清楚。謝德慶 1950 年生於屏東南州,少年退學作畫。1973 年服完兵役後在台北辦首展,隨即果斷停止繪畫,把材料由畫布與顏料徹底改成「行動及其檔案痕跡」——以〈跳〉(Jump Piece, 1973)把身體與時間推上前台:從二樓一躍而下,雙踝骨折、臥床數月;同時以影像留下行動的痕跡。

這一跳,宣告他停止繪畫,轉向以「行動—時間」為材料、以「檔案—證據」為方法的長期實踐。自此不再追求畫布上的完成,而是把「生存的連續性」變成唯一需要被完成的形式。

1974 年,他受過水手訓練,搭油輪抵美,在費城近海下船轉往紐約,成為無證移民,在餐館與清潔等工作維生。當時距 1986 年大赦尚遠,無證者普遍無法合法就業與辦理身份證件,只能依賴現金工與臨時性工作,任何臨檢都可能導致拘留與遣返。

正是在這樣的生存條件下,他開始了那五個「一年行為」——那不是為了移民而設計的藝術家的浪漫計劃,而是對現實的防禦:在一個無法被承認的世界裡,只能另造一套證明機制,把時間變成存活的簽章。

那一張張打卡卡片、每日拍攝的臉、宣誓文件與規則表,其實都在完成一件極其現實的事:建立一套自己的「影子戶籍」,為自己的存在生成可被稽核的證據鏈。那是一種民間版的行政程序,既不是抗議,也不是以表演為終點,而是自保——在制度缺席的地方,自己製造制度。更準確地說:我關心的是效力,而不是意圖。這套以規則與檔案構成的時間結構,在事後可被法律語彙讀取,與行政證據的語法同構;它原本為了維持生命的連續性而生,後來被制度「適應外借(exaptation)」為可信任的證據。

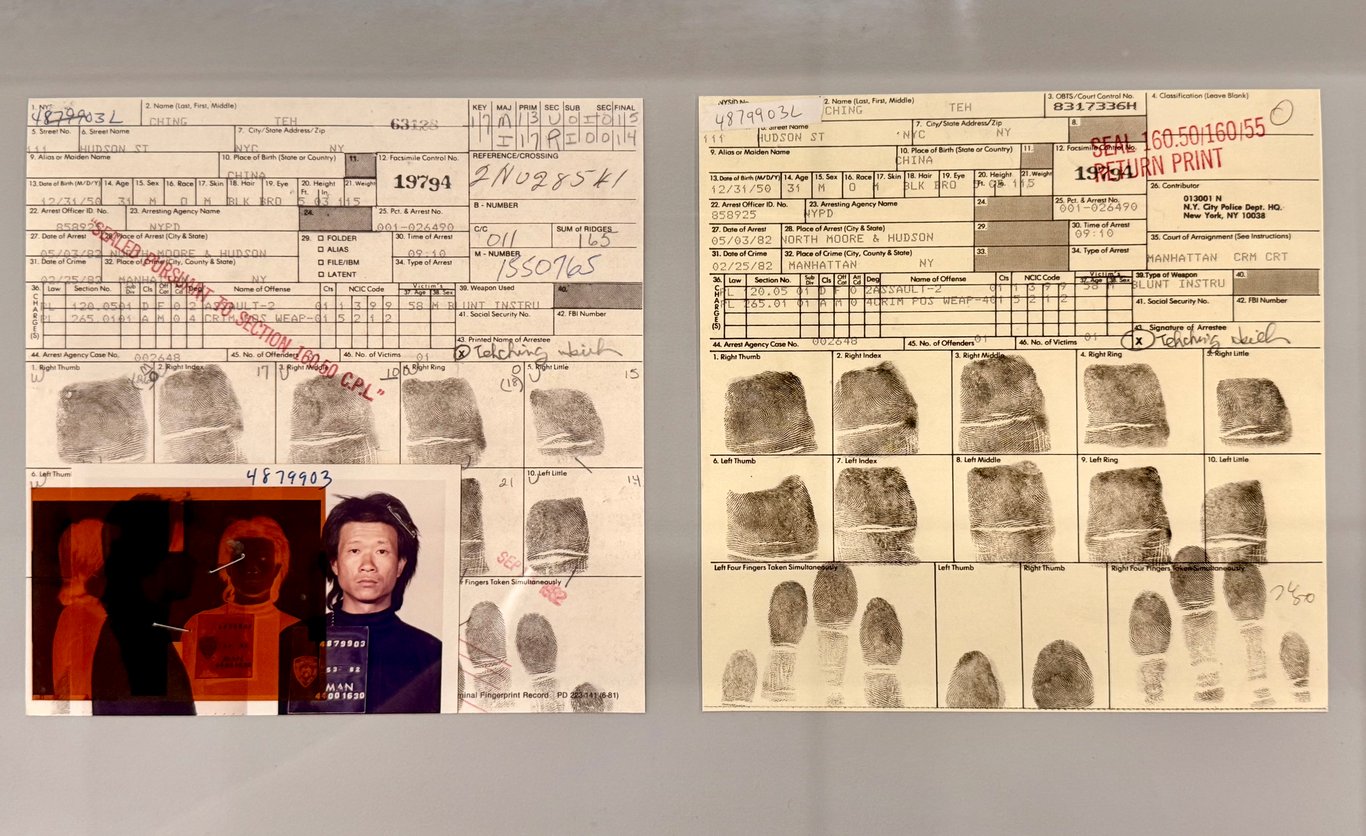

1986 年《移民改革與控制法案》(IRCA)規定:申請合法化者須證明在 1982 年 1 月 1 日以前即已在美國,且自該日起持續居住;並自 1986 年 11 月 6 日起至申請時連續在美;常見的可接受證據包括工資單、打卡表、租約、證人宣誓等,主要申請窗口在 1987 年 5 月至 1988 年 5 月。謝德慶在 1978 至 1986 年間留下的大量時間檔案——打卡表、照片、宣誓與見證——形式上恰與「持續居留」的證據邏輯產生了對接。當然,這並非出於預見,也不是把作品工具化為申請材料;我只想指出:制度缺席時,個人用時間自保的技術,日後被制度識別並接管。這是效力,不是預謀;是可讀性,不是目的。

從這個角度看,他的作品與其說是行為藝術,不如說是法律文件的副本——不是在法院遞交的副本,而是被時間複寫出來的副本。「移民時間學」因此不是比喻,而是一種可操作的證據語法:用連續性替代身份,用檔案取代住址。

在那個時代的美國移民法裡,「時間」本身就有證據價值。沒有社會安全號碼,沒有報稅紀錄,也沒有正式的勞動合同,你在國家的檔案裡是不存在的;而不被記錄,就等於隨時可以被抹除。於是他用另一種方法讓自己存在——每一小時打一次卡,每一天拍一張臉,每一項規則都以書面宣誓,像替自己建立一套地下的行政體系。那不是審美化的語言,而是可被法律讀取的替代語法。他在缺乏官方身份的情況下,自行生產了一份「可被信任的存在紀錄」,讓時間先行取代了身份——那是一種以連續自證合法的方式。

當國家暫不作證,你就讓時間先作證。這樣的證據既非抗議,也非告白,而是一種存在的技術——以持續的在場取代承認的缺席。

所以,當他在2000 年的那張白紙上寫下「I kept myself alive」時,那其實是一份遞交給世界的存活報告,也可以讀作:「我維持了持續居留。」這正是「移民時間學」的效力:把生存轉寫為時間,把時間提交為證據。

Dia Beacon 把這條路徑做成了可行走的刻度:四個等幅展廳如四個年份的等距分格,「無藝術」是一年的空白,「十三年計畫」則伸展為一條幾近通頂的長廊——觀眾用腳把時間讀了一遍。

在那均勻的燈光裡,低光比高光更接近現實;那些文件被擺成報表的秩序。觀眾不再是聽故事的朝聖者,而是審閱證據的閱卷人。當步調穩定到某個程度,作品裡的狠勁便自己浮現出來。

從個人自證到法律承認,再到博物館制度層面的再認可,這條倒序路徑變得清楚:先讓時間合法,身份才得以被承認。1988 年他取得合法身份,此後時間與身份在制度內對齊。合法的往往是時間,而不是人;一旦時間被制度化為公共信任,人也就被容納其中。

「移民」在這裡不是題材,而是一個運算條件。它迫使作品把可見性的生成程序暴露出來,把「被承認」從敘事撤回到格式本身。身份被他壓低到地基,立面則是時間。

今天的城市已把「在場」外包給各種計時器:打卡 App、定位、工時系統與生物辨識。當證據無處不在,真正稀缺的反而是由個體主動生成、可自我辯護的連續性。謝德慶的時間學提醒我們:證據不是替權力服務的技術,它也可以是弱者自保的工藝;關鍵在於,如何讓自己的時間不被完全收編。

這裡所說的「移民時間學」,不適用於僅以劇場效果或情緒衝擊為主、而缺少「規則—存證—連續」三要素的行為作品;那類作品難以被「連續性證據」的語法讀取。

如果謝德慶是在今天入境美國,他仍可能以時間立身,卻未必能以時間換得身份;能被藝術史承認,卻未必能被移民制度承認。

光落在那張白紙上,空氣都靜止了。

I kept myself alive.

在射燈下,它像一行備註:我仍在場。沒有激情,也沒有悲壯,語氣平靜到近乎冷淡——像一份遞交給世界的簡報。

四十年前,謝德慶把生命交給時間,如今時間又被制度接管。人們在那張紙前停住,像在看一份生命的憑證。其實那只是一次提醒:

在一個承認往往姍姍來遲的世界裡,你如何活著,先於你是誰。這不是英雄主義,也不是苦行崇拜,甚至不鼓勵效法;它只是把一種方法擺到光下——把邊界轉為節奏,把在場轉化為連續,讓生存留在可被驗證的時間之中。

至於身份,它會在時間之後補位,但已不再是主角。