門爺

馬丁·帕爾與彩色攝影

我看彩色攝影的那條脈絡,其實一直是繞著幾個人打轉:威廉·埃格斯頓、史蒂芬·肖爾、路易吉·吉里,最後才輪到馬丁·帕爾。

從Costco 買到的 Serrano火腿

Parma 的特色,是那種偏優雅的奶香氣,甜味明顯,鹹度偏低,油脂乾淨到近乎「整潔」,吃完口腔裡不留什麼棱角。而 Serrano 完全是另外一個方向:鹹香直接、礦物質味明亮粗粝,帶著堅果和乾草的氣息,油花進嘴裡有一種「爆香感」。如果說 Parma 是那位走下 T 台還保持氣質管理的名媛,那 Serrano 就是安達魯西亞山城小酒吧裡,剛跳完一支佛朗明哥、汗還掛在脖頸上的舞…

關於「旅行者一號」的「總觀效應」

少年對宇宙的好奇來得過早,早得甚至有點不負責任——從舊雜誌、錄像帶到自己想像力的補白,我先於現場獲得了一種後來才知道叫「總觀效應」的視角;於是我很小就把所謂的崇高感安置在現實之外,讓它遠離任何可被驗收的績效與人間的牌桌。

南加州

綠燈亮著,隊伍沒動。禁止左轉的牌子像一個簡單的句號。車內有人打哈欠,尾燈偶爾眨一下。停車場的樹被修得很平靜。影子在白牆上伸展,比任何標語都乾脆。一個人握著鑰匙路過,步伐像靜音。郵差車切過去,Brink’s 在遠處。錢與信件同一個陽光,兩種速度⋯⋯

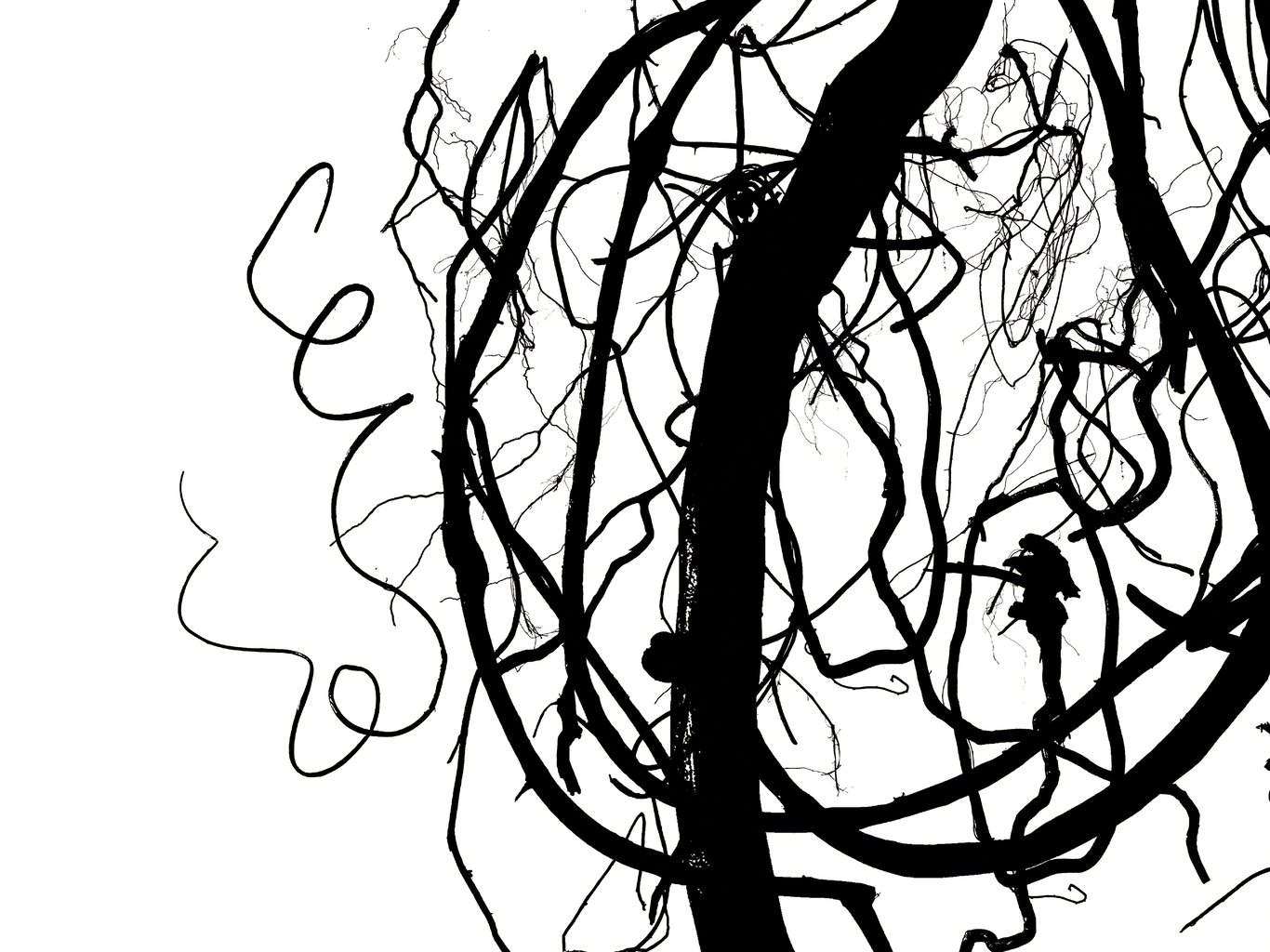

地表肌理

當我們把一張張影像排成從褶皺到棋盤、從扇面到鹽池、從雲到煙的走向,一條緩慢下沉的敘事線浮出來:這是自然與人類在同一頁上寫字的過程,誰也不能刪除誰,只能互相改寫。

從打卡到結案:謝德慶的「移民時間學」

我在本文中提出的「移民時間學」概念,指的是:在尚未被承認的處境中,以規則把日子切格,讓每一格都留下可核對的痕跡(打卡、照片、聲明、見證),把生存轉寫為一條可審計的時間鏈,彷彿自建「影子戶籍」。這不是為移民而設的意圖,而是制度事後可讀的效力(exaptation):「當國家暫不作證,就讓時間作證。」結論是——時間先於身份;先讓時間合法,身份才得以補位。

當MoMA的「新攝影」變成語言的「新模板」

1985年,MoMA 攝影部主任約翰・薩科夫斯基(John Szarkowski)創辦了「New Photography」系列,初衷並非追求潮流,而是為攝影語言尋找新的結構。從那時起,「新攝影」就不僅是一個展覽名詞,而是一個制度性實驗——它測試了影像如何在博物館體系內重新定義自己。四十年後,當這個機制成為語言本身的一部分,我們或許該重新追問:在這個被語言預設的時代,攝影還能不能自己…

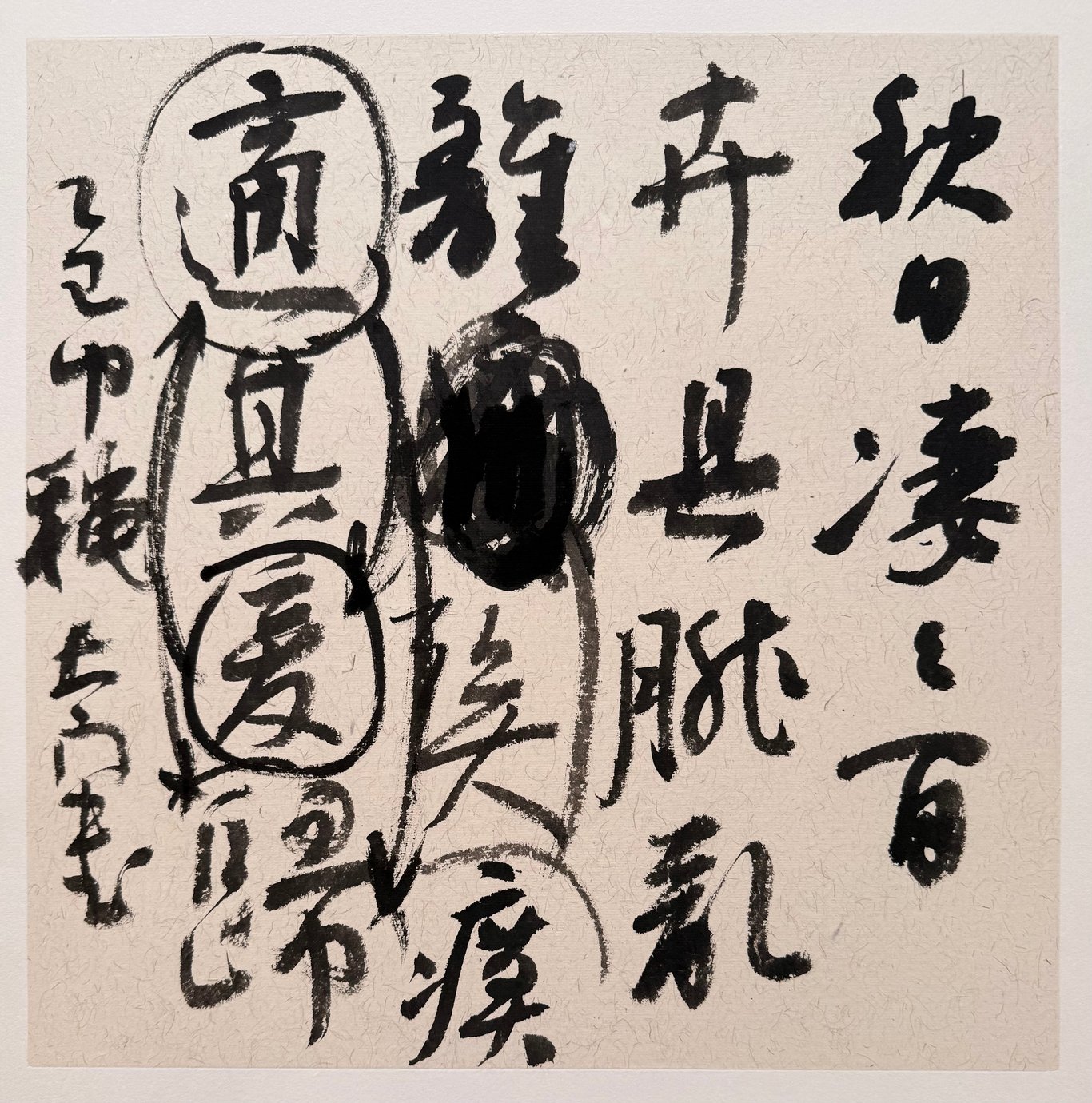

三秋記

寫十六個字,頻頻出錯,唯一正確的,大概也就是「時局逢秋,年歲到秋,時令正秋」——「三秋」當頭的心煩意亂⋯⋯關於這點,筆墨本身,似乎已經替我說盡。

書寫的消解與殘存——魏壁的書法自傳

魏壁不是在創造作品,而是在留下生活。他所呈現的書法,並非為「觀看」而存,而是由「活著」所生。這是一場極端內向的實踐:無關形式,無關表意,無關觀眾,只關乎時間與殘餘物之間的倫理關係。他讓我們意識到,書法作為一種歷史性技藝,其真正的延續不在於形式語法的更新,而在於其是否能轉化為一種低頻而堅定的生活痕跡。

从「火药诗人」到烟花承包商

居易·德波在《景觀社會》中提醒我們:當代權力與資本的邏輯,不再依靠單純的物質壟斷,而是依靠影像與奇觀的無限複製。煙花秀正是這種邏輯的縮影,它的價值不在於燃燒的瞬間,而在於成為「世界新聞」,以及成為一段可以被無限轉發的影像。這不是藝術的演進,而是景觀的複製。甲方,也就是委託方,需要場面;而乙方,蔡國強需要曝光維持熱度…

沒有人願意把碉堡掛在家裡

快速的城市化與中產階層的壓力,使得回報成為衡量一切的標尺,藝術品收藏也往往被視為一種金融避險的對衝工具⋯⋯二十多年前,中國的攝影收藏市場剛起步時,靠的是「低價」與「升值潛力」的說法。然而這麼多年過去了,神話並未兌現,紀實也好,當代藝術也罷,都沒能撐起那個承諾,升值潛力依舊只是傳說。

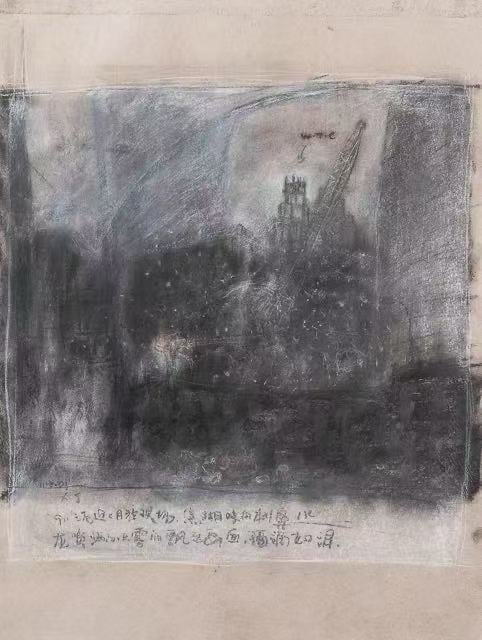

速寫作為終點:徐進的911現場寫生

徐進卻在2001年當下作出不同判斷:對他而言,寫生就是獨立作品。雖然後來他做過一系列相關作品,但沒有把速寫圖像依樣放大——不複製現場,不將其轉為二手材料,保留當下的不可替代性。

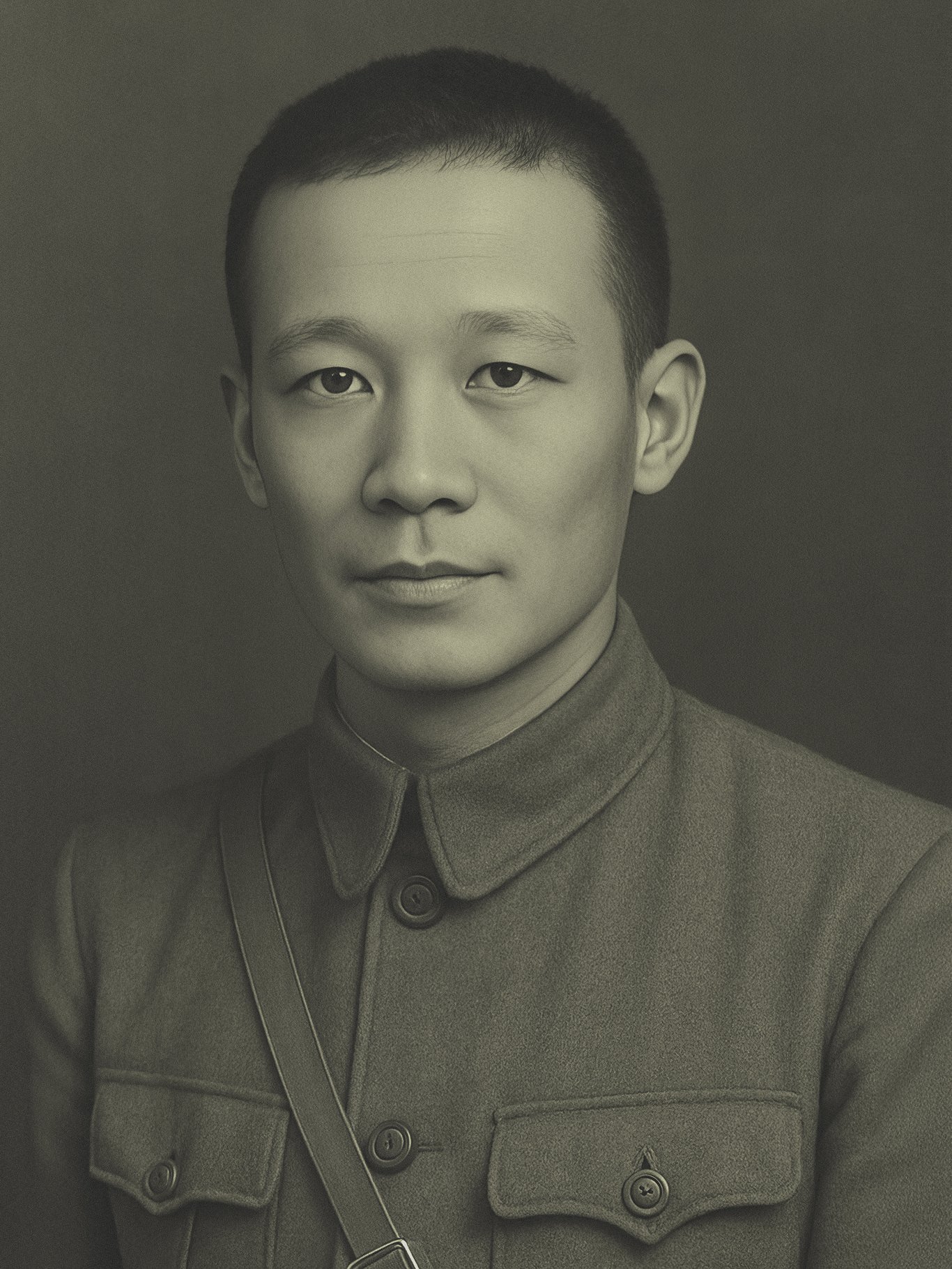

攝影先賢祠

AI 不懂歷史。它只是疊加噪點,運算,生成。但有時候,它生成了一種錯覺,像是一場偶然的相遇。那錯覺不是準確的,也永遠無法準確——它更像玻璃板上的化學殘影,清晰,卻永遠對不準焦。每一次生成,每一次凝視,都是一次塌縮的實驗。

關於攝影術發明的知識考古學

1839 年真正標誌的,不是攝影的「起點」,而是它的制度化時刻:阿拉戈的演講、赫歇爾的「photography」命名,以及法國政府將技術向世界公開,讓攝影從私人實驗室走向社會,進入了一個可以被複製、被流通、被規範的現代框架。

一封來自「量子招魂師」的信

也許,記憶本身就有點像量子力學。它不是儲存在哪裡等待挖掘,而是需要被觀察、被觸發、被凝視——而凝視本身會改變記憶的樣貌。就像這張臉,原本漂浮在模糊的可能性裡,被我盯著看,才慢慢顯影。

長路:制度退場的影像備忘錄

鐵路系統曾是中國最具整體性的制度樣本。它有自己的醫療系統、教育體系、司法與警務部門,還有配套的供應鏈。它不依賴地方,而是自成一體。鐵道單位可以印地圖、辦報紙、發制服。有獨立的公安、法院、醫院與學校。職工與家屬可以一生不出體制,從上學到退休,全由這條線上的體系包辦。

南京城的天使

我們記住他們,不是因為他們是「外國人」,也不是因為他們能拯救多少生命,而是因為在一個城市被黑暗吞沒的時刻,他們選擇了留下,並且讓世界看見——這是人類記憶裡罕見的、來自現場的正直與勇氣。

中國電影的「移位敘事」

電影的故事背景一旦放在中國,涉及警方、司法、跨省組織犯罪的細節,就要面對複雜的審查——不能觸碰系統性腐敗,不能暗示公安失職,不能呼應現實中那些尚未解決的社會痛點。

被遺忘的名字

如果歷史記憶是由選擇構成的,那麼在「南京保衛戰」中殉國的九位將軍,就是被反覆略去的一頁。