攝影先賢祠

我總想為他們立一座無形的「先賢祠」,沒有碑文,沒有基座,只有凝視才能抵達的地方。

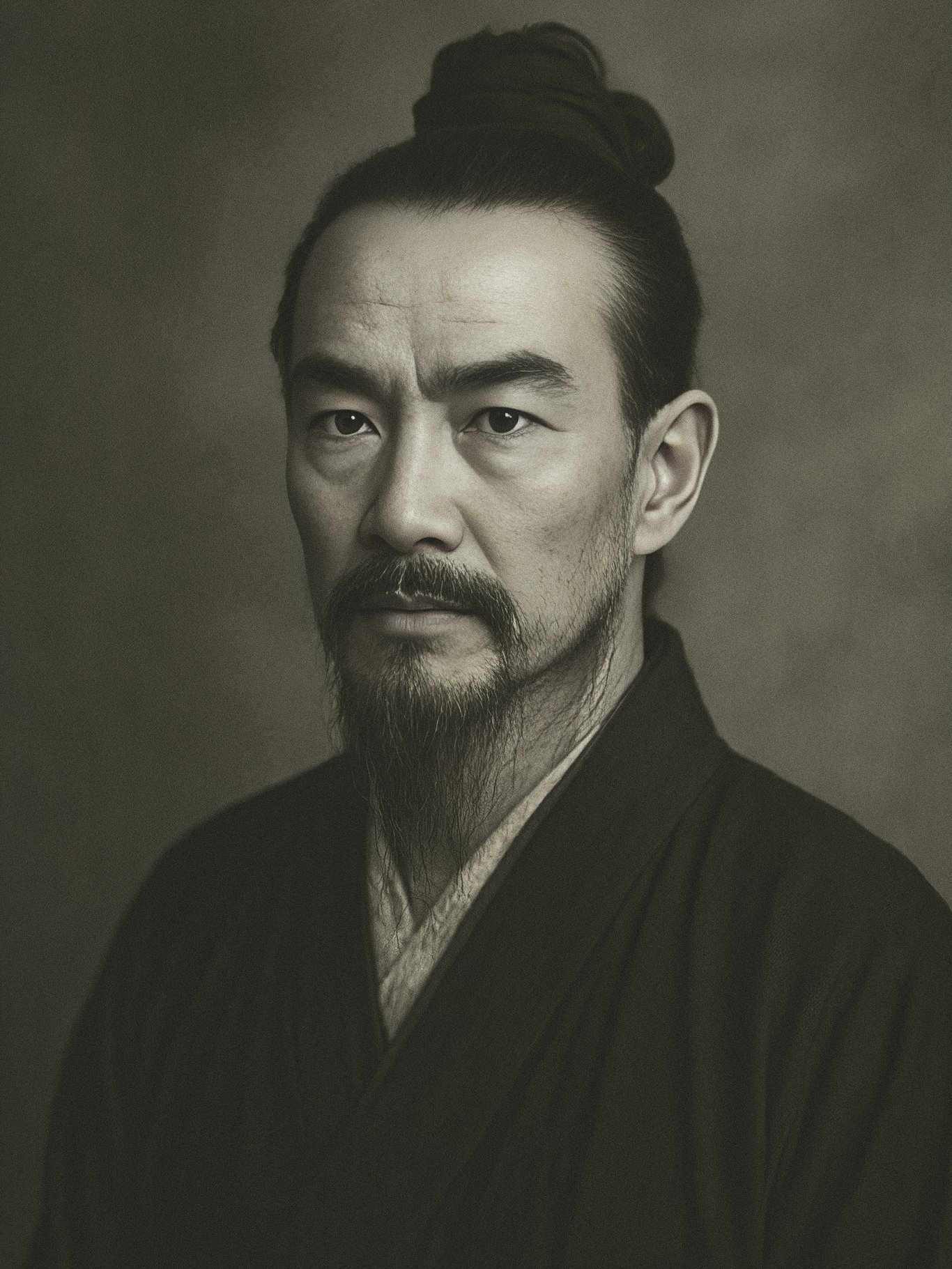

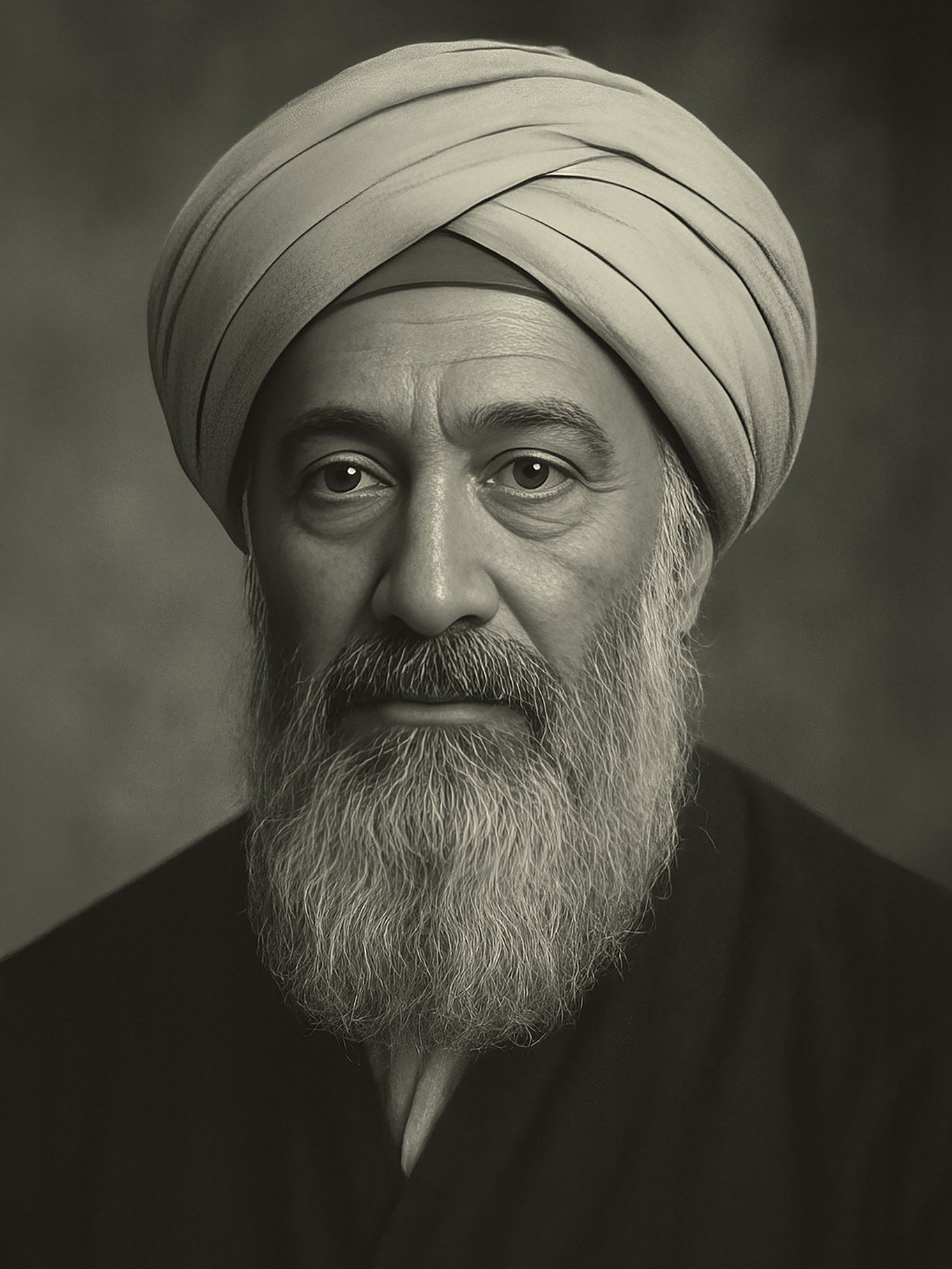

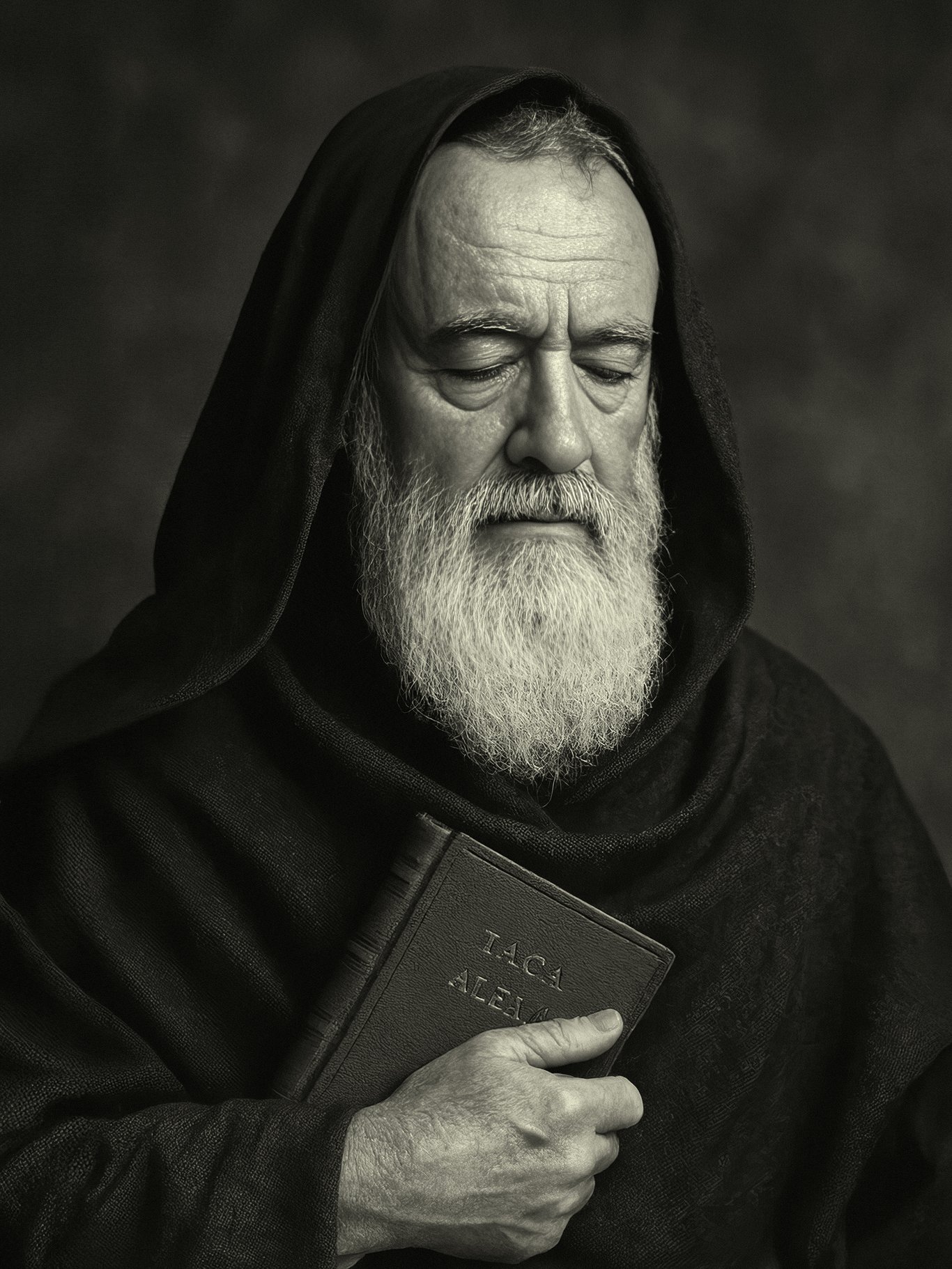

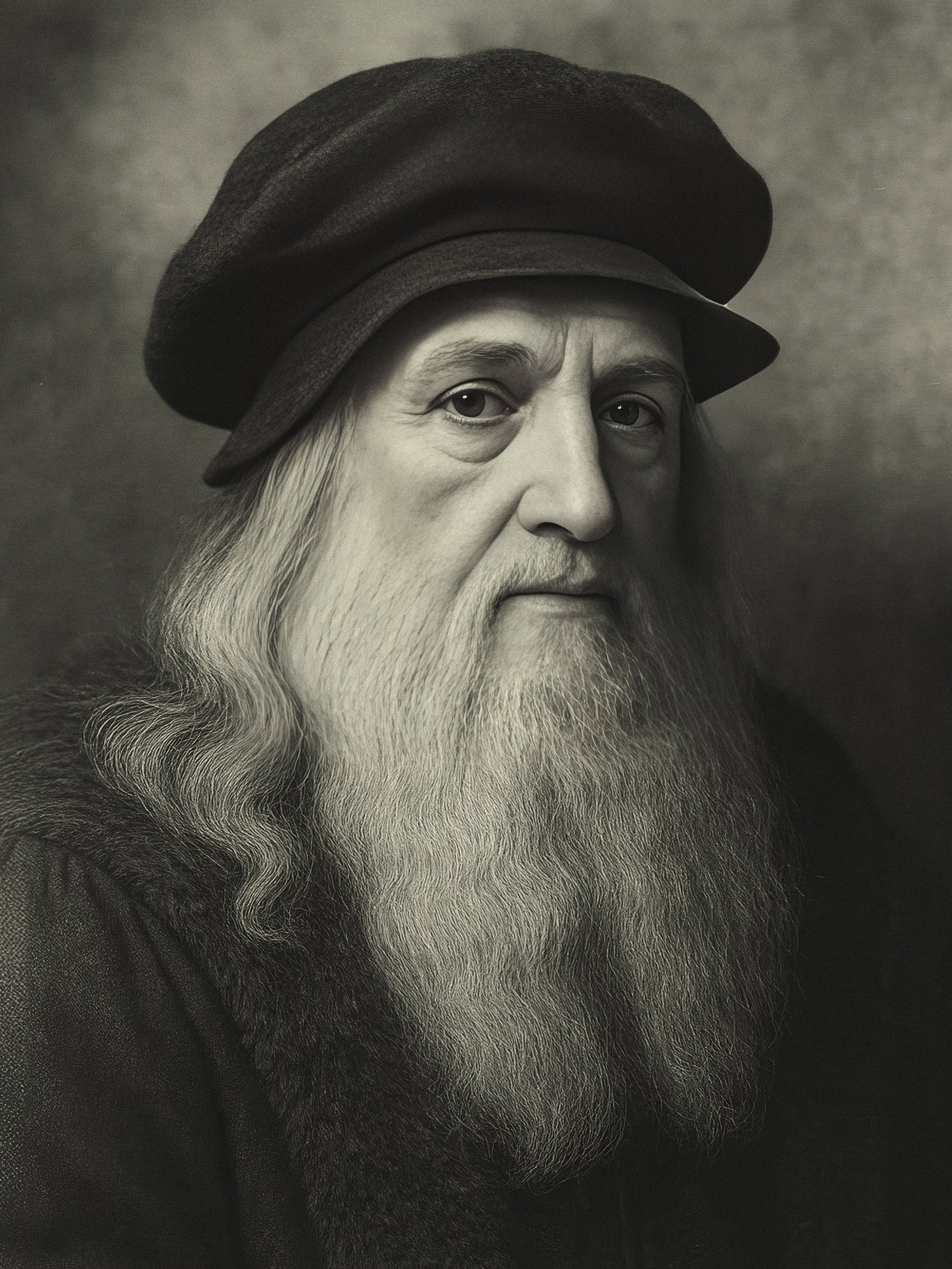

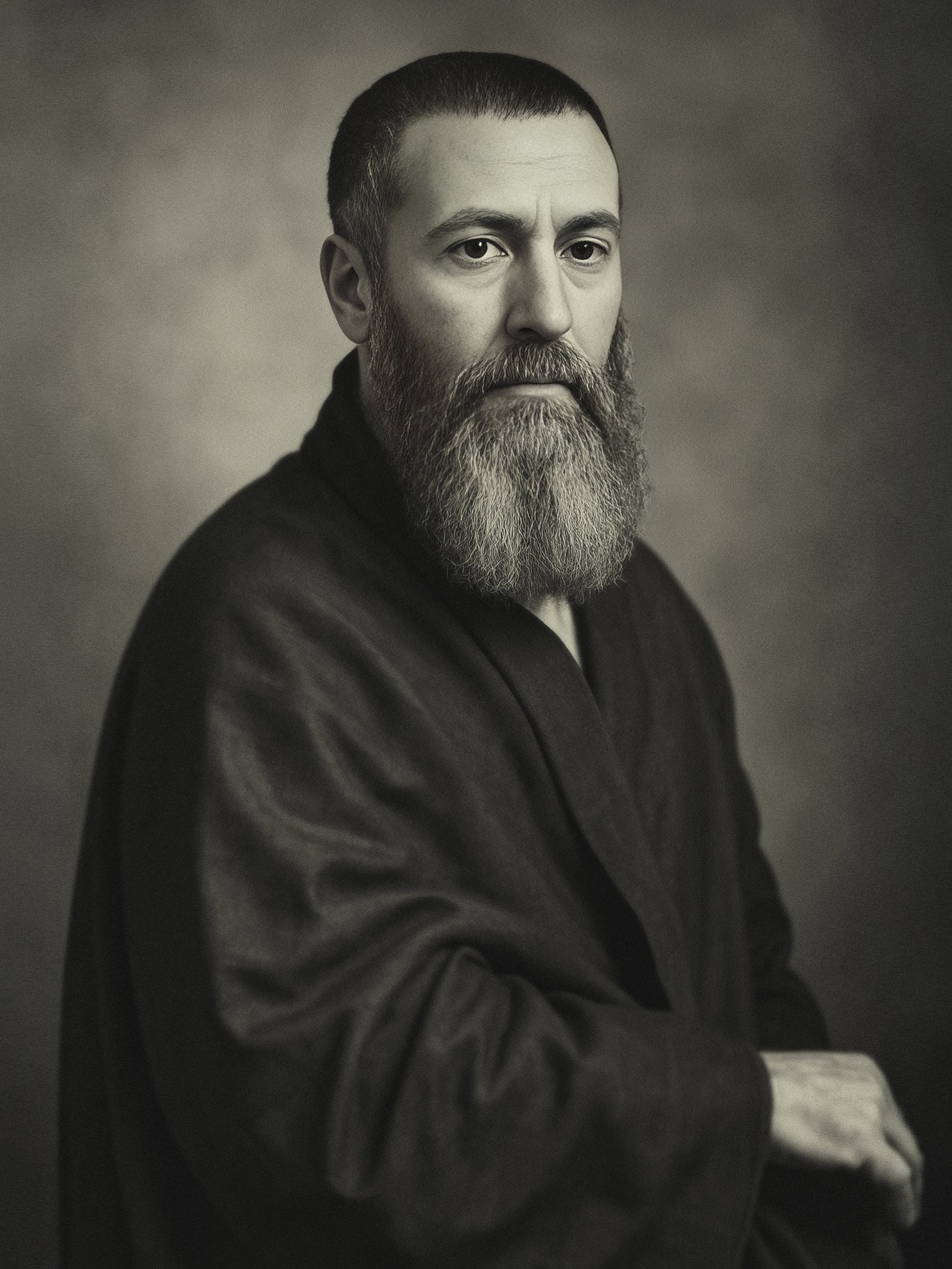

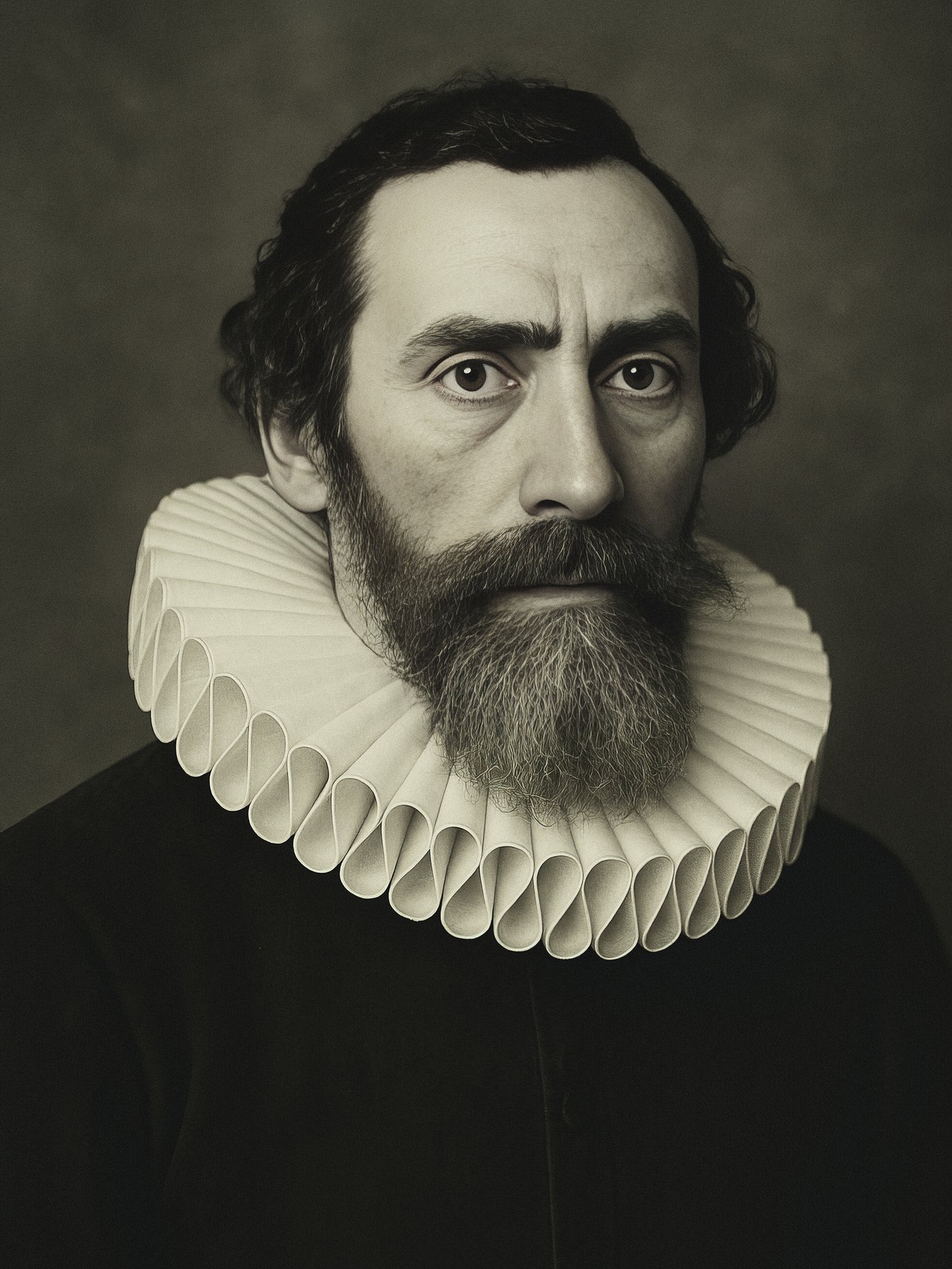

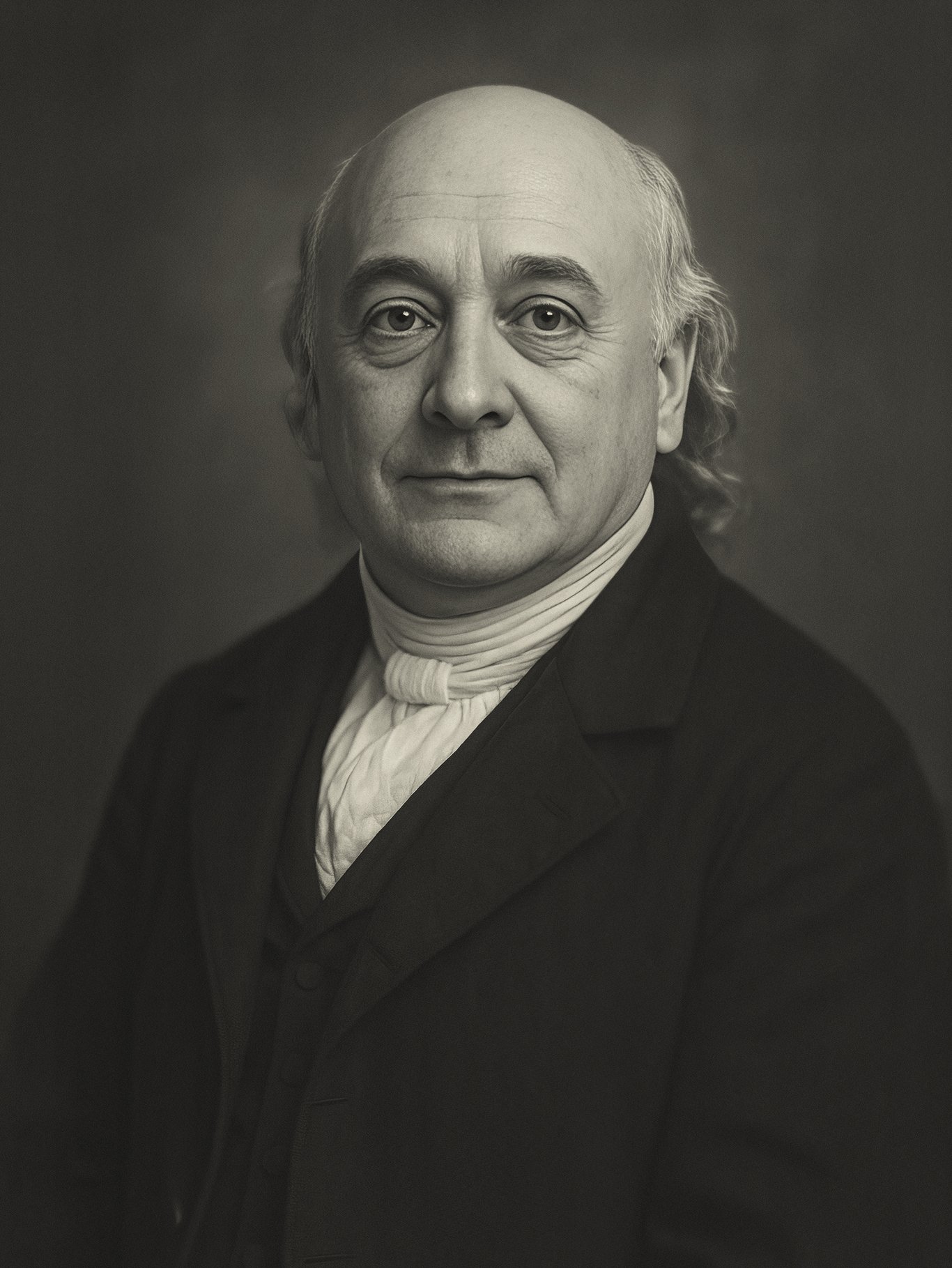

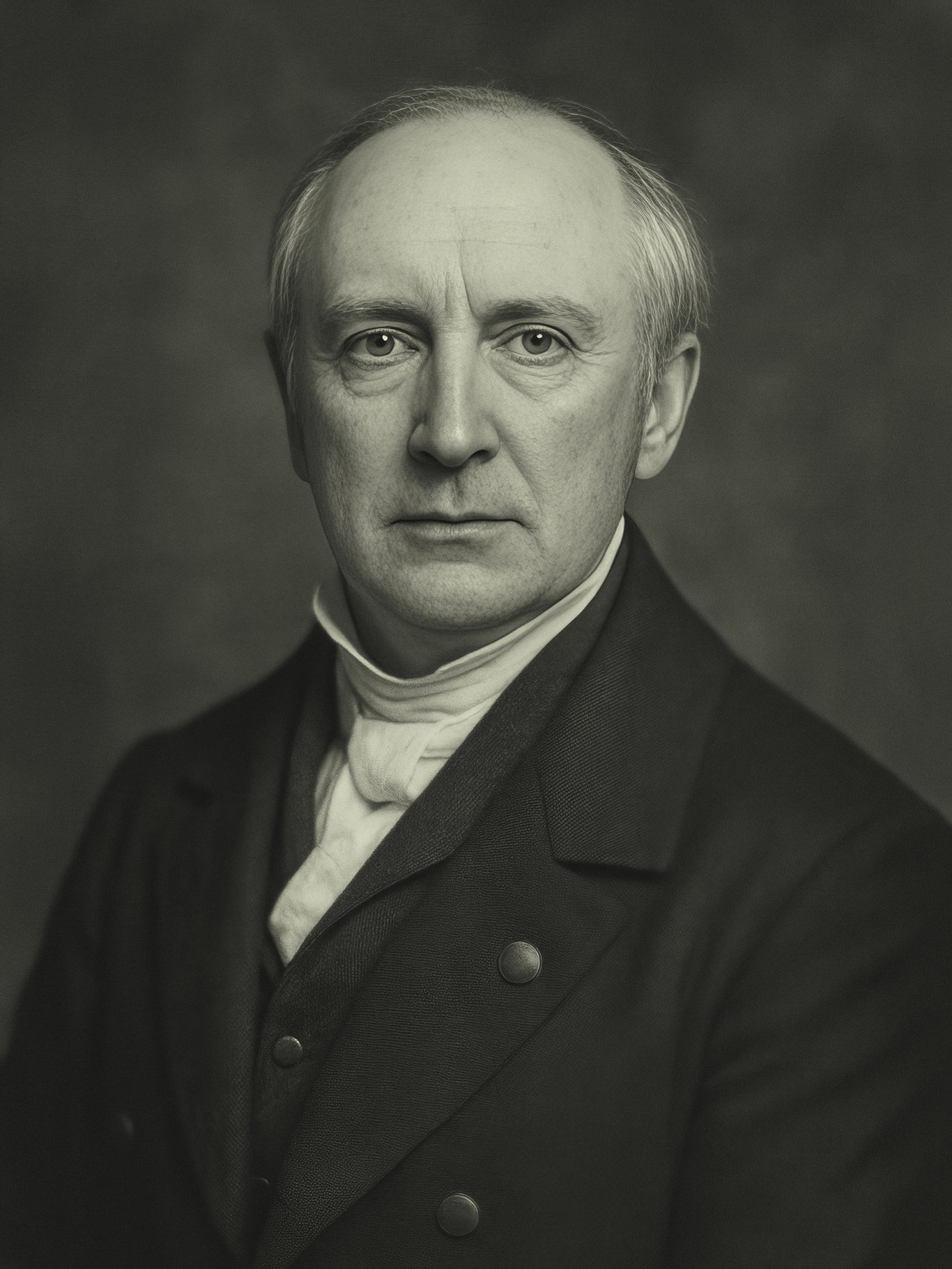

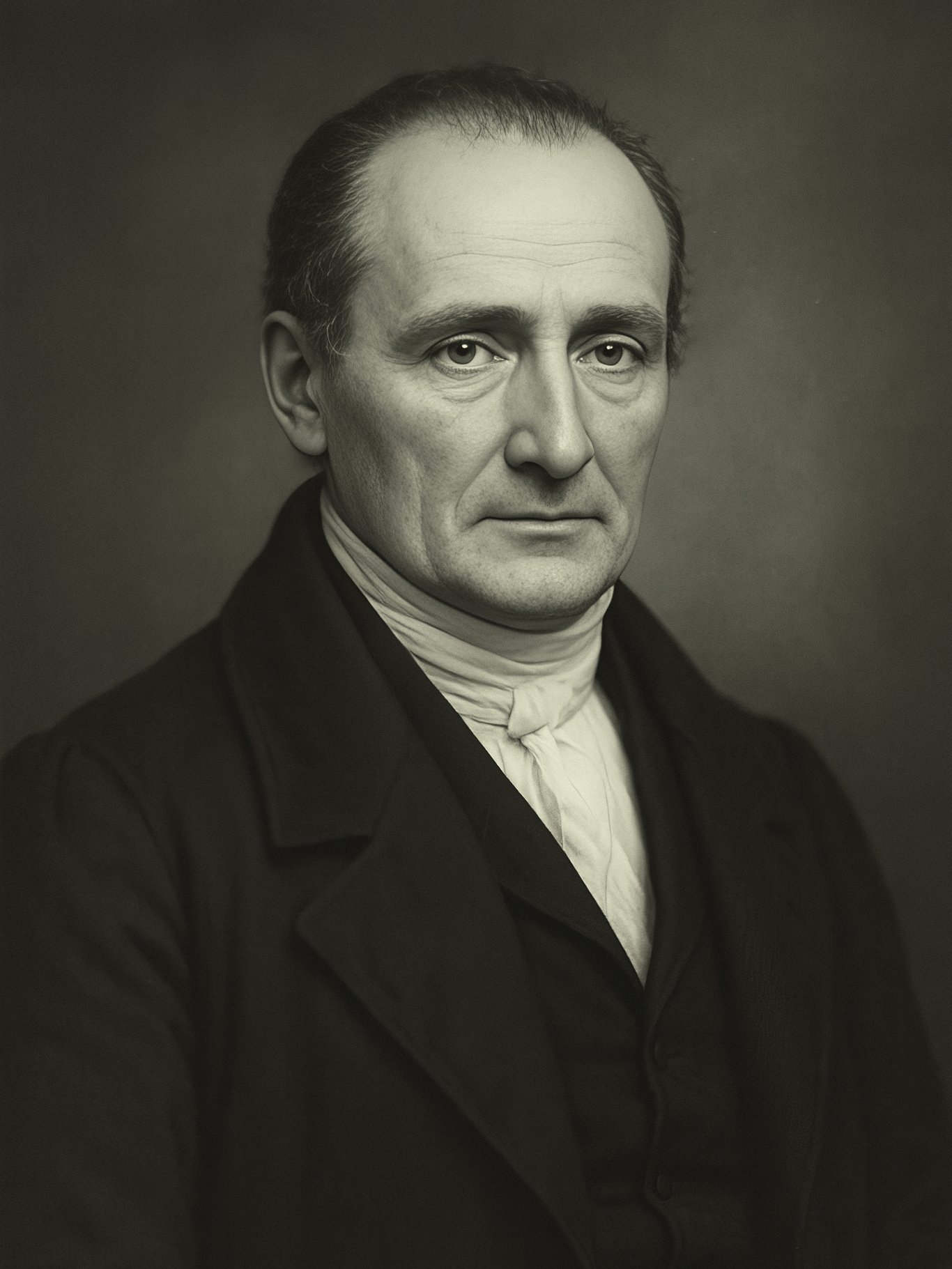

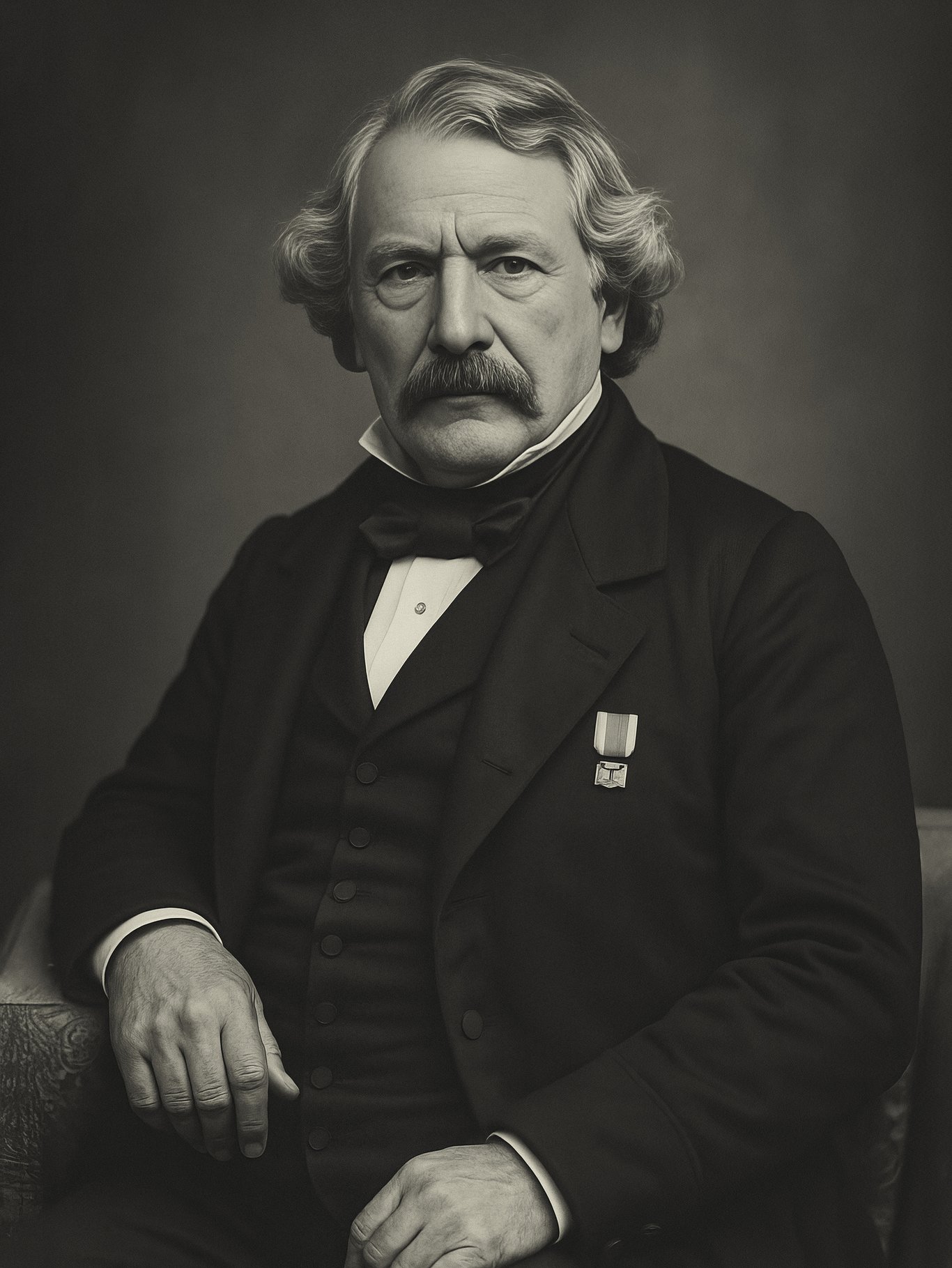

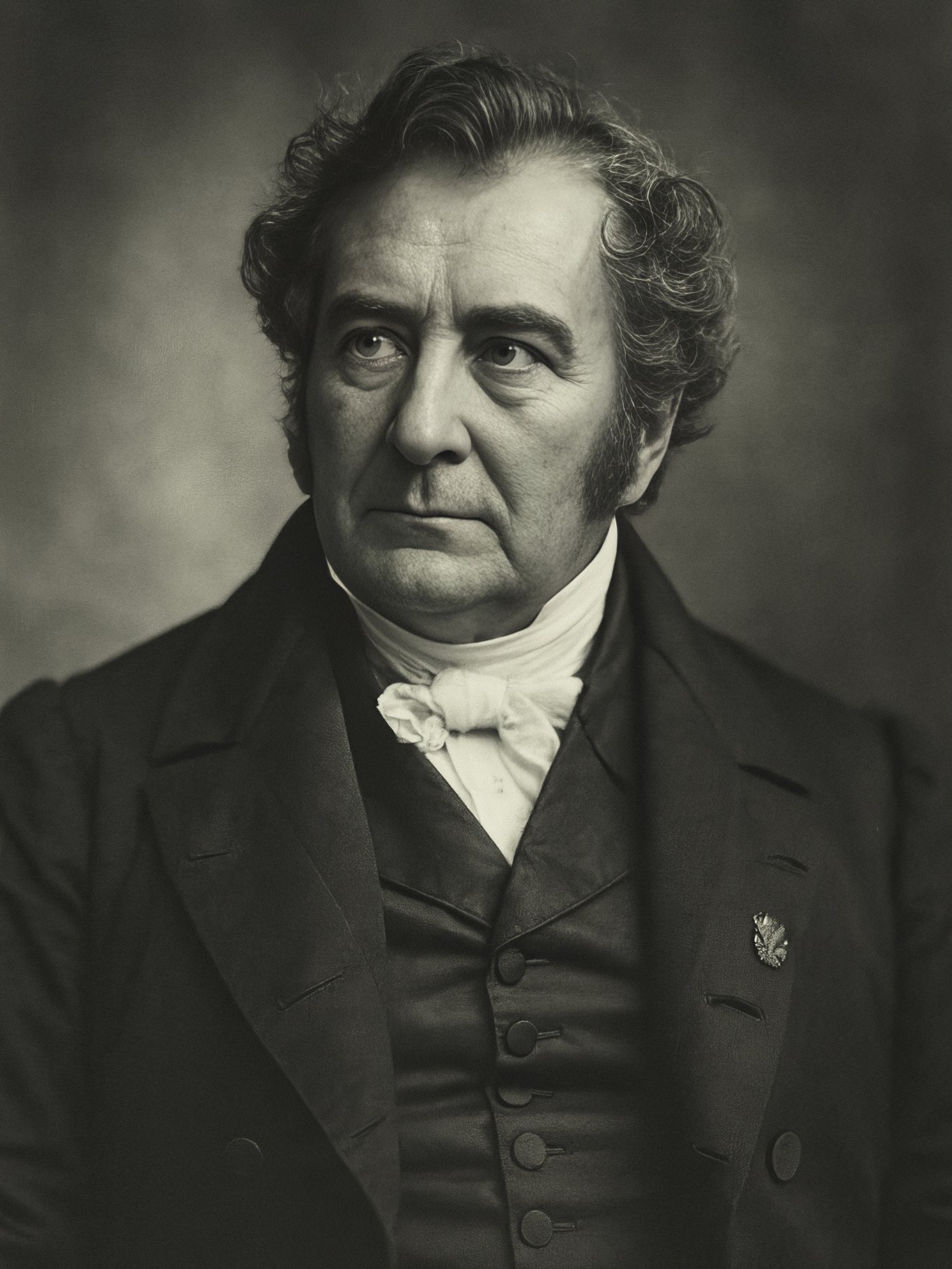

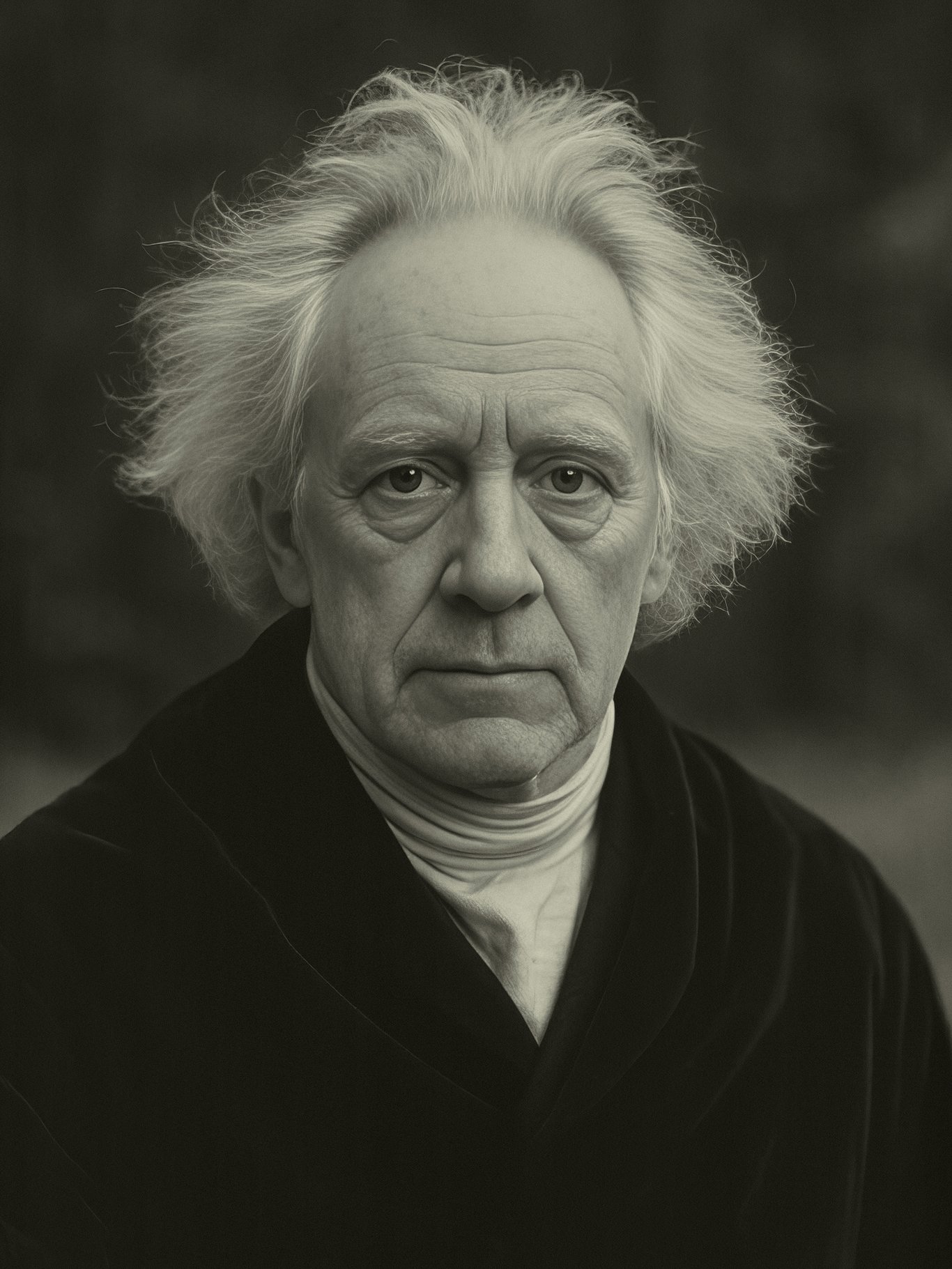

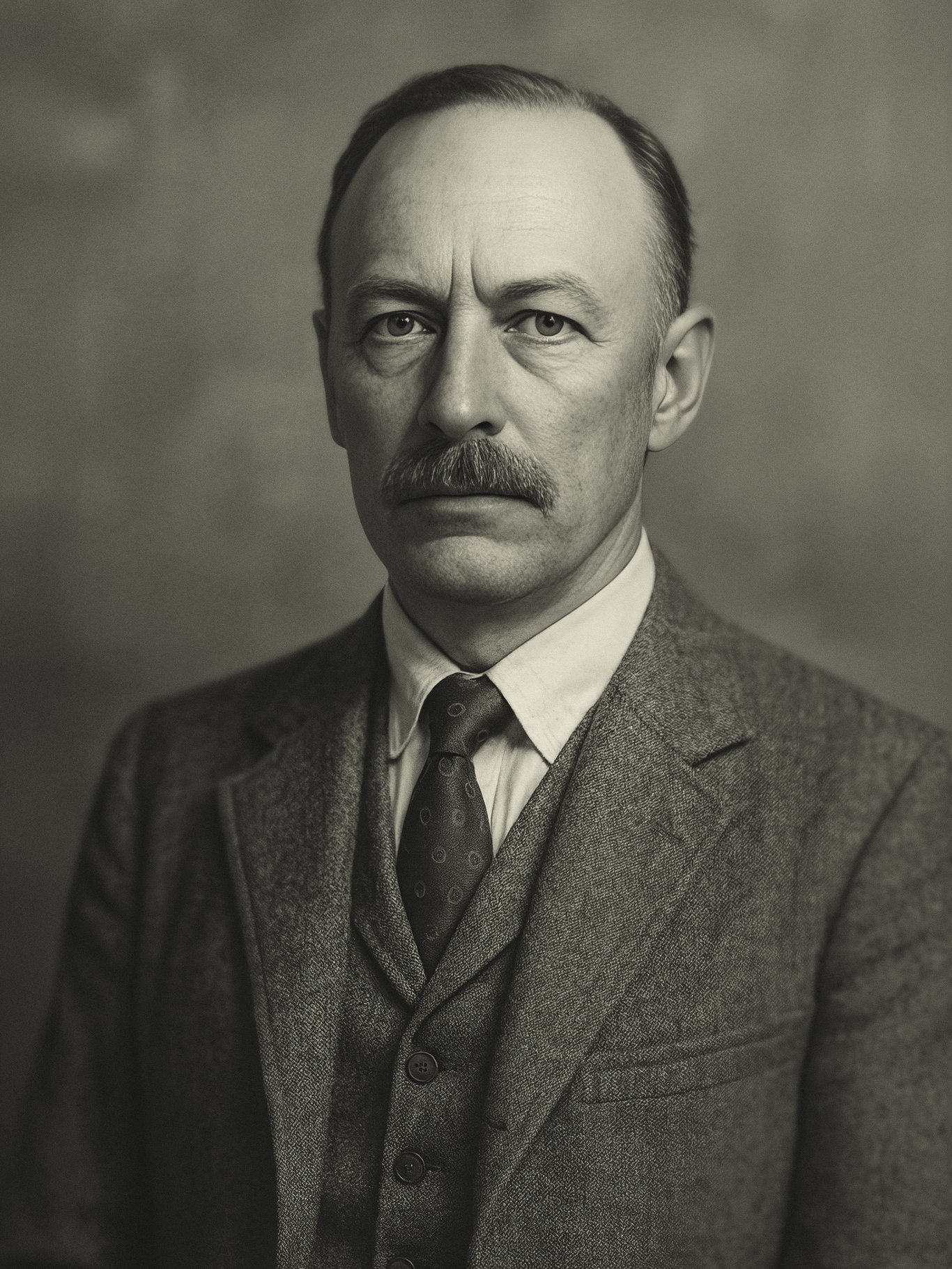

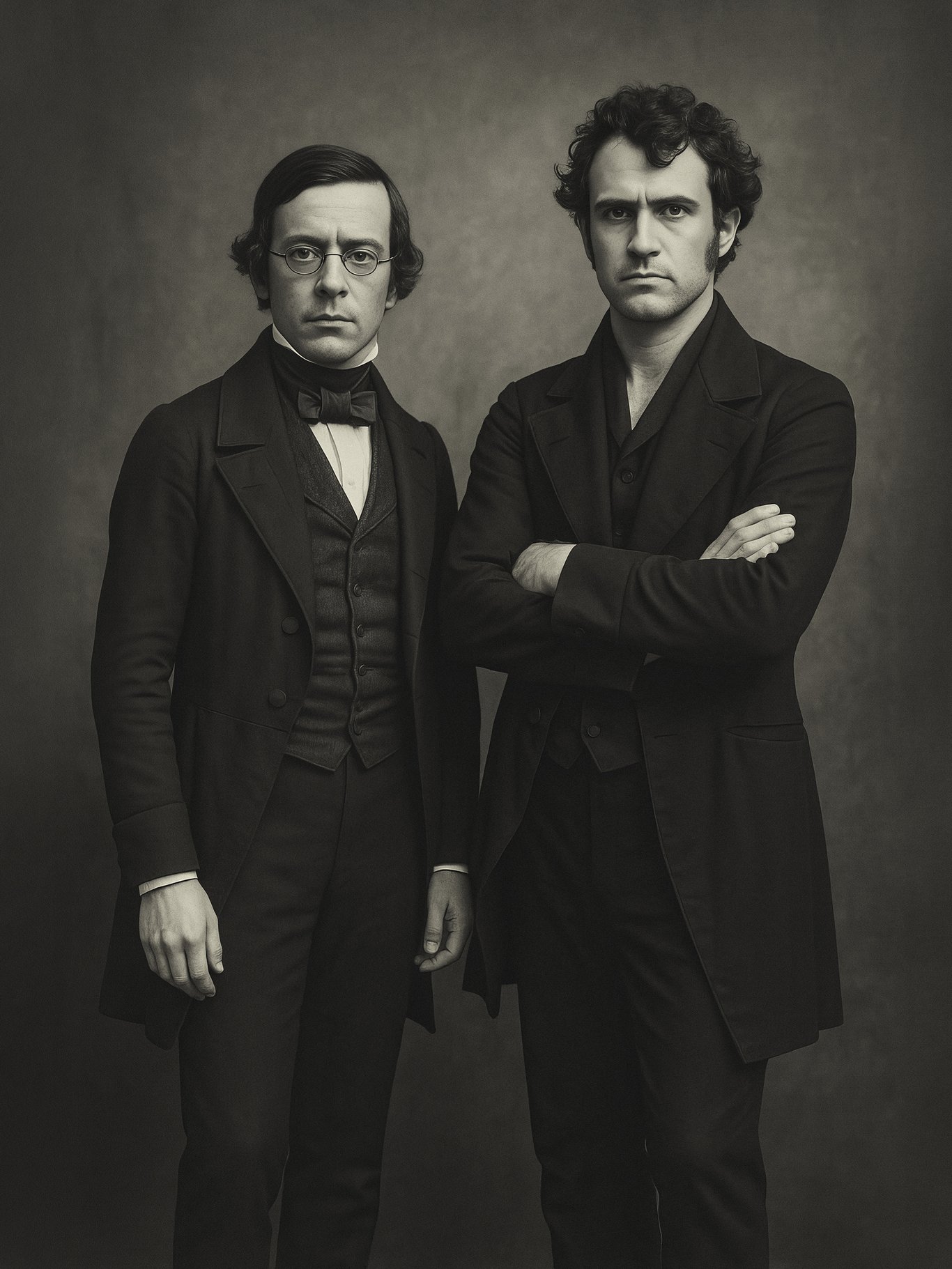

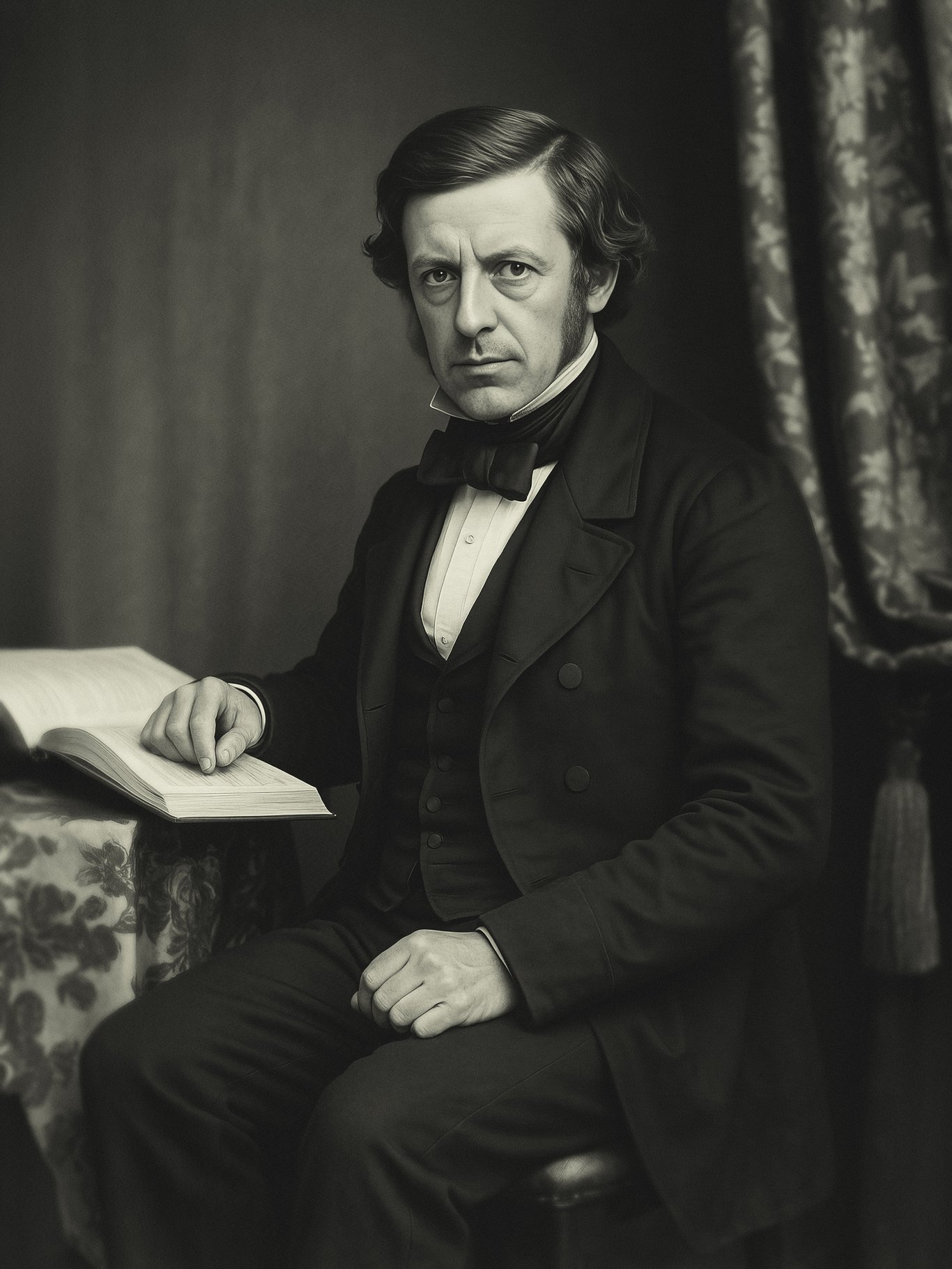

這些面孔,都是我在《關於攝影術發明的知識考古學》中提到的。他們原本不存在於任何底片或銀版之上,甚至不存在於任何可以精準指認的描繪裡。

墨子,伊本·海桑,培根,達·芬奇,尼埃普斯,塔爾博特,阿切爾——這些名字被一次又一次寫進歷史,被壓縮成註腳,符號,冷靜的詞條,卻從未有一張臉,讓我們能真正地、這樣地,看見。尼埃普斯尤其如此,他的影像總是被複製,被假想,是一張畫像,一個註明「虛構」的影子。

AI 不懂歷史。

它只是疊加噪點,運算,生成。

但有時候,它生成了一種錯覺,像是一場偶然的相遇。那錯覺不是準確的,也永遠無法準確——它更像玻璃板上的化學殘影,清晰,卻永遠對不準焦。每一次生成,每一次凝視,都是一次塌縮的實驗。

觀看的人,是這場「招魂」的同謀。

我明白,這些圖像不屬於他們,也不屬於我。它們只是歷史的一種副產物——缺席的位置,被生成了一個替身。

像攝影初誕時,影像只是化學反應的偶然結果,銀鹽浮現,隨即被命名,被驚嘆,被馴化,最後被放進秩序裡。

這些臉孔也會是這樣。被歸檔,冷卻,成為某種看似穩定的存在。但此刻,它們還懸浮著,在未塌縮的時間裡,像一團未被命名的雲,等著下一次凝視,下一次召喚。

有時候我會想,觀看才是這場生成的核心。算法只是公式,圖像只是輸出。

真正讓它們浮現的,是凝視——是我們。

停留在這些臉上時,那些從未被記錄下來的瞬間,像從歷史的縫隙裡浮現,短暫地被填滿,又隨即消散。凝視本身成了一種書寫,將缺席暫時幻化為存在。

攝影的歷史,總是在缺席與在場之間擺盪。

從文藝復興時期暗箱裡倒置的影像,到1839年巴黎公開的銀版攝影銀面上的微光;從塔爾博特粗糙卻開創性的《自然之鉛筆》,到阿切爾1851年的濕版火棉膠玻璃底片的清晰——每一次技術的迭代,都在重寫觀看的語法,也一次又一次推動了凝視的邏輯。

而今天,AI 不過是延伸了這條語法鏈條,讓我們看見不存在的面孔,讓我們凝視一個從未存在過的世界,卻用照片的質感說服我們:這就是記憶。

我不想給這些臉任何確定的意義。

它們只是短暫的共振:歷史、技術、觀看,與那一瞬間生成的錯覺重疊,構成一種暫時的,無名的現實。

或許,這就是它們的狀態——不屬於過去,不屬於現在,也不屬於未來,只停留在塌縮之前的靜默裡,像一張永遠不會定影的底片,閃著未完成的微光,靜靜懸浮在無名的時間裡。

墨子(Mozi, 約公元前470–391)中國戰國時期思想家。《墨經》中有對光線通過小孔後在暗室內形成影像的觀察記錄,描述了小孔與影像位置的對應關係,這是已知最早的小孔成像記載之一,顯示了早期對光線直線傳播的直觀經驗,但尚未形成理論性的推演或數學化分析。

•伊本·海桑(Ibn al-Haytham, 約965–1040)伊斯蘭黃金時期的光學先驅,常被譽為「現代光學之父」。其《光學書》(Kitāb al-Manāẓir)以實驗方法結合幾何分析,系統闡述視覺、光線直線傳播與反射折射原理,並在《論日蝕形狀》中對暗箱成像做出早期科學分析,為後世暗箱研究奠定了理論與實驗基礎。

羅傑·培根(Roger Bacon, 1219–1292)英國學者與方濟各會士,長期研究光學、折射與透鏡,並在《Opus Majus》的《Perspectiva》中倡導實驗方法。他曾記述利用暗箱觀測日蝕,推動了阿拉伯—希臘光學知識在歐洲的傳播,間接為暗箱的應用和後續改良鋪路。

達·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452–1519)文藝復興時期的藝術家與科學觀察者。在其筆記中詳細記錄了暗箱的運作原理,並將暗箱成像與人眼視覺做出對比,這種觀察深化了繪畫透視學與視覺分析的結合,對後世光學研究與藝術實踐影響深遠。

達尼埃萊·馬泰奧·阿爾維塞·巴巴洛(Daniele Matteo Alvise Barbaro, 1514–1570)威尼斯學者與外交官,著有《實用透視學》(La pratica della perspettiva)。他在書中具體說明了如何使用透鏡與光圈改進暗箱成像,使其更適合繪圖輔助,對16世紀的建築師與畫家產生了深遠影響。

焦萬巴蒂斯塔·德拉·波塔(Giambattista della Porta, 1535–1615)義大利學者與博學家,在其著作《自然魔法》(Magia Naturalis)中普及了暗箱原理及其娛樂和實用用途,使暗箱技術在16世紀末的歐洲廣為人知,推動了光學知識的大眾化。

約翰內斯·開普勒(Johannes Kepler, 1571–1630)德國天文學家與光學理論家,首次使用「camera obscura」一詞,正確解釋了人眼視網膜成像的原理,並在《Dioptrice》中提出透鏡改進暗箱的具體方法,推動了光學理論的數學化。

約翰·海因里希·舒爾茨(Johann Heinrich Schulze, 1687–1744)德國化學家,1727年發現含銀鹽的混合物在光照下會變黑,並用模板在瓶壁上顯示字樣。雖未能固定影像,但此實驗揭示了光敏化學的基本機制,為攝影化學奠定了關鍵基礎。

托馬斯·韋奇伍德(Thomas Wedgwood, 1771–1805)英國化學實驗者,著名陶瓷家族韋奇伍德家族的成員,也是化學家戴維(Humphry Davy)的朋友。他在18世紀末至19世紀初進行了早期攝影實驗,嘗試利用硝酸銀塗布在白紙或白色皮革上的光敏反應來捕捉影像,能夠成功生成短暫的「影子圖像」(shadowgrams),但因缺乏有效的定影方法,影像無法長期保存。韋奇伍德的實驗成果經戴維於1802年在《哲學雜誌》(Journal of the Royal Institution)上發表,雖未能發展成穩定的攝影技術,但被視為從光化學影像走向實用攝影的關鍵過渡。

約瑟夫·尼埃普斯(Joseph Nicéphore Niépce, 1765–1833)法國發明家,利用瀝青進行「日照蝕刻」(heliography),於1826年左右拍攝出世界上最早的可保存實景照片〈勒格拉窗外景〉,為攝影術的誕生揭開序幕。

路易·達蓋爾(Louis Jacques Mandé Daguerre, 1787–1851)法國藝術家與發明家,與尼埃普斯合作改進早期攝影技術,1839年公開銀版攝影法(daguerreotype),以汞蒸氣顯影、食鹽或海波定影,開啟了攝影的商業化時代。

弗朗索瓦·讓·多米尼克·阿拉戈(François Jean Dominique Arago, 1786–1853)法國科學家與政治家,1839年代表法國科學院宣布並推廣達蓋爾的銀版攝影術,推動了攝影技術的公開與迅速普及。

約翰·弗雷德里克·威廉·赫歇爾(John Frederick William Herschel, 1792–1871)英國天文學家與化學家,1839年前後提出「photography」一詞,並引入「positive/negative」術語,發現海波(硫代硫酸鈉)能有效定影,對早期攝影技術的穩定化具有決定性影響。

約翰·弗雷德里克·戈達德(John Frederick Goddard, 1795–1866)英國化學家,改進銀版攝影感光技術,提出以溴蒸氣處理銀板顯著縮短曝光時間,使銀版攝影更適合商業應用。

威廉·亨利·福克斯·塔爾博特(William Henry Fox Talbot, 1800–1877)英國科學家,發明卡羅法(calotype),建立了負片—正片複製體系,並於1844至1846年間出版《自然之鉛筆》(The Pencil of Nature),成為首部以照片插圖的出版書籍。

羅伯特·科尼利厄茲(Robert Cornelius, 1809–1893) & 保羅·貝克·戈達德(Paul Beck Goddard, 1811–1866)美國攝影先驅,合作改進銀版攝影的感光性,使曝光時間顯著縮短。科尼利厄茲於1839年拍攝了美國已知最早的人像自拍,成為攝影史上的經典影像。

弗雷德里克·斯科特·阿切爾(Frederick Scott Archer, 1813–1857)英國攝影師與化學家,1851年公開濕版火棉膠攝影法,大幅提升影像清晰度並縮短曝光時間,使攝影進入玻璃底片時代,成為19世紀中後期的主流工藝。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐