一封來自「量子招魂師」的信

這封信的起點,是一張手機翻拍的模糊影像。

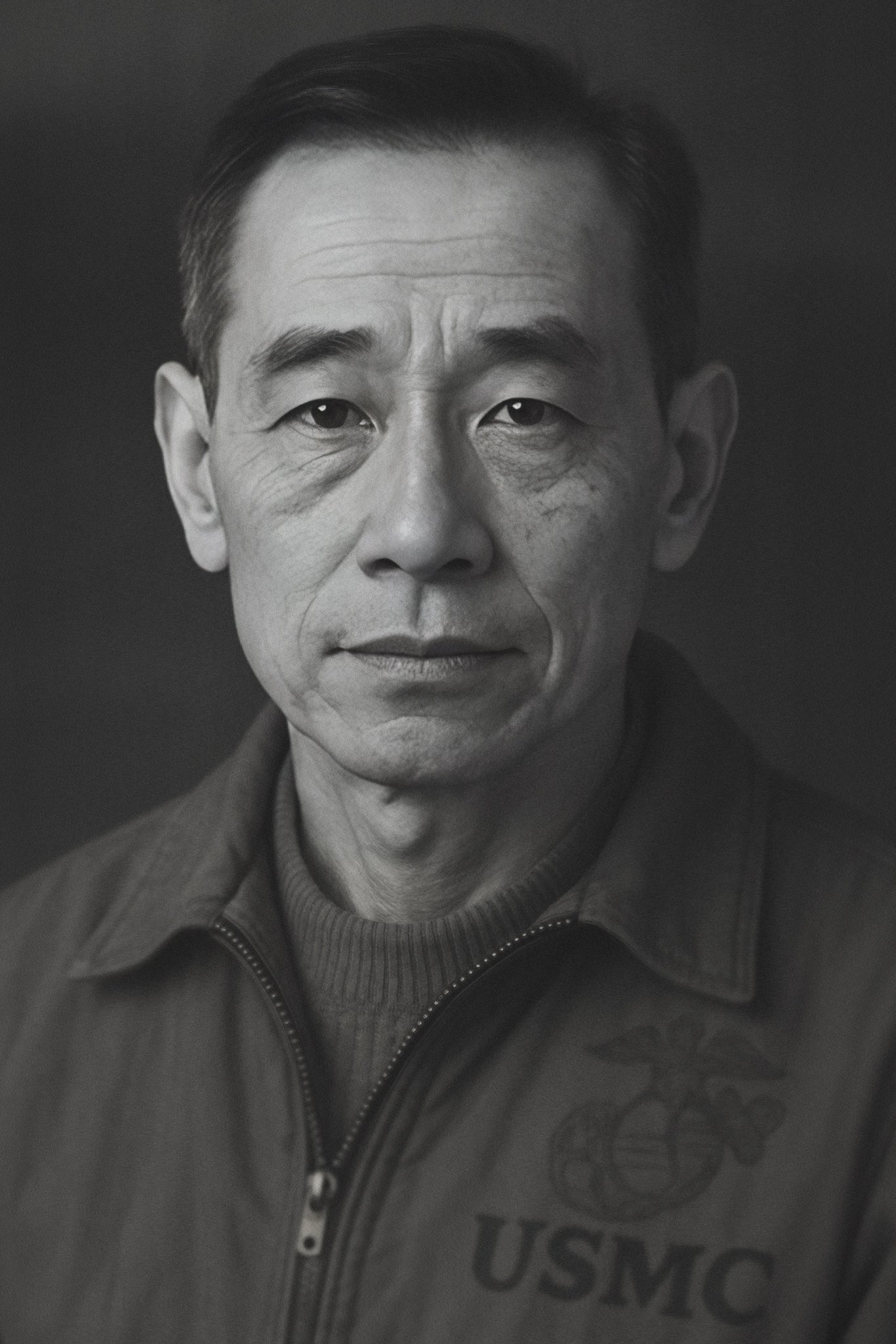

我的朋友 Darren 想幫他父親完成一個心願:找回一張清晰的照片,那是他爺爺在1940年代天津,擔任美國海軍陸戰隊翻譯時的影像。原照在國內,傳不出來,只剩一張模糊的影子。老人家年紀大了,很想再好好看一次自己父親的臉——不是為了懷舊,而是為了記住。

我試著幫他還原那張臉。

最後,我給了他們一家認為「比較像」的版本,也留下了一張我最放不下的——不是最精確的,但最像一張「照片」的那一張。

那張臉讓我停了下來,想寫封信。

這不是技術筆記,也不是什麼創作手札,而是一場關於凝視、關於記憶會如何在圖像裡緩慢塌縮的自我追問。它讓我開始思考一個古老的問題:我們為什麼還在努力召喚一張臉,哪怕那張臉早已模糊,甚至從未真正留下來過。

這封信是寫給 Darren 的,也寫給他爺爺;寫給那些曾站在歷史現場、卻又從集體記憶中淡出的臉;也寫給我們自己——這些在影像時代活著的人,仍渴望被某一張臉牢牢看住的人。

親愛的 Darren:

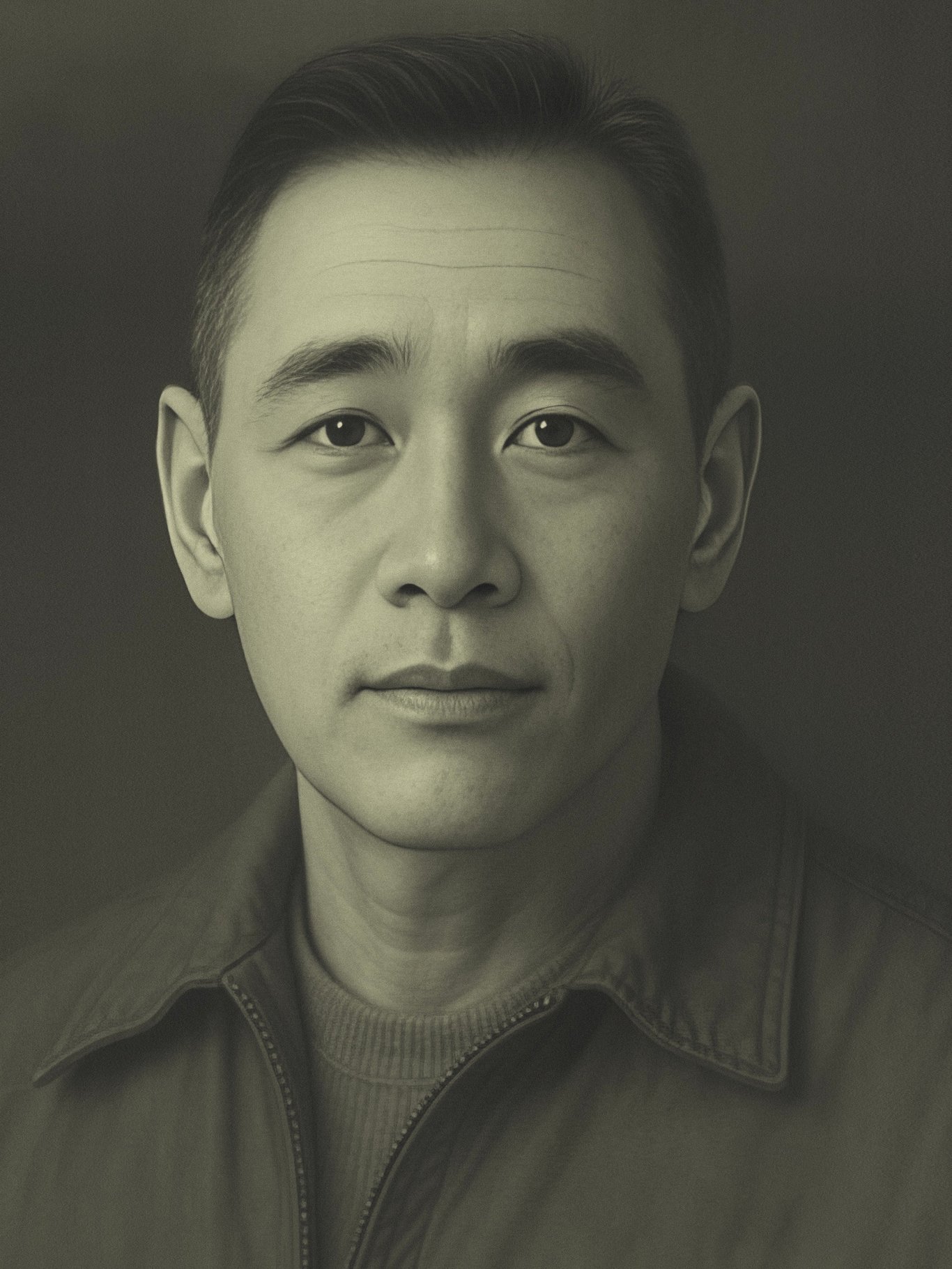

你看這張「照片」,從「像不像」的角度來說,它完全是一個意外。我一開始甚至想放棄它,因為它不像你爺爺——說得更直白些,它甚至沒有努力去「模仿」他。但奇怪的是,在那麼多嘗試之中,偏偏是它最像一張「照片」。

這句話聽來拗口,但你懂我的意思。它的「像」,不是指五官的對應,而是一種整體氣氛上的可信感。它不像是被組裝出來的臉,而像是某個人,真的曾經站在鏡頭前。

那叫「像照片」:可能來自光線的不均,膚色與底片質感的拉扯,也可能藏在背景的模糊裡、人物與鏡頭間若即若離的距離感裡。它不依賴細節,而依賴氛圍;不靠解像度,而靠那種模糊中帶著真實的陌生感。

這是「照片性」,不是「擬像性」。

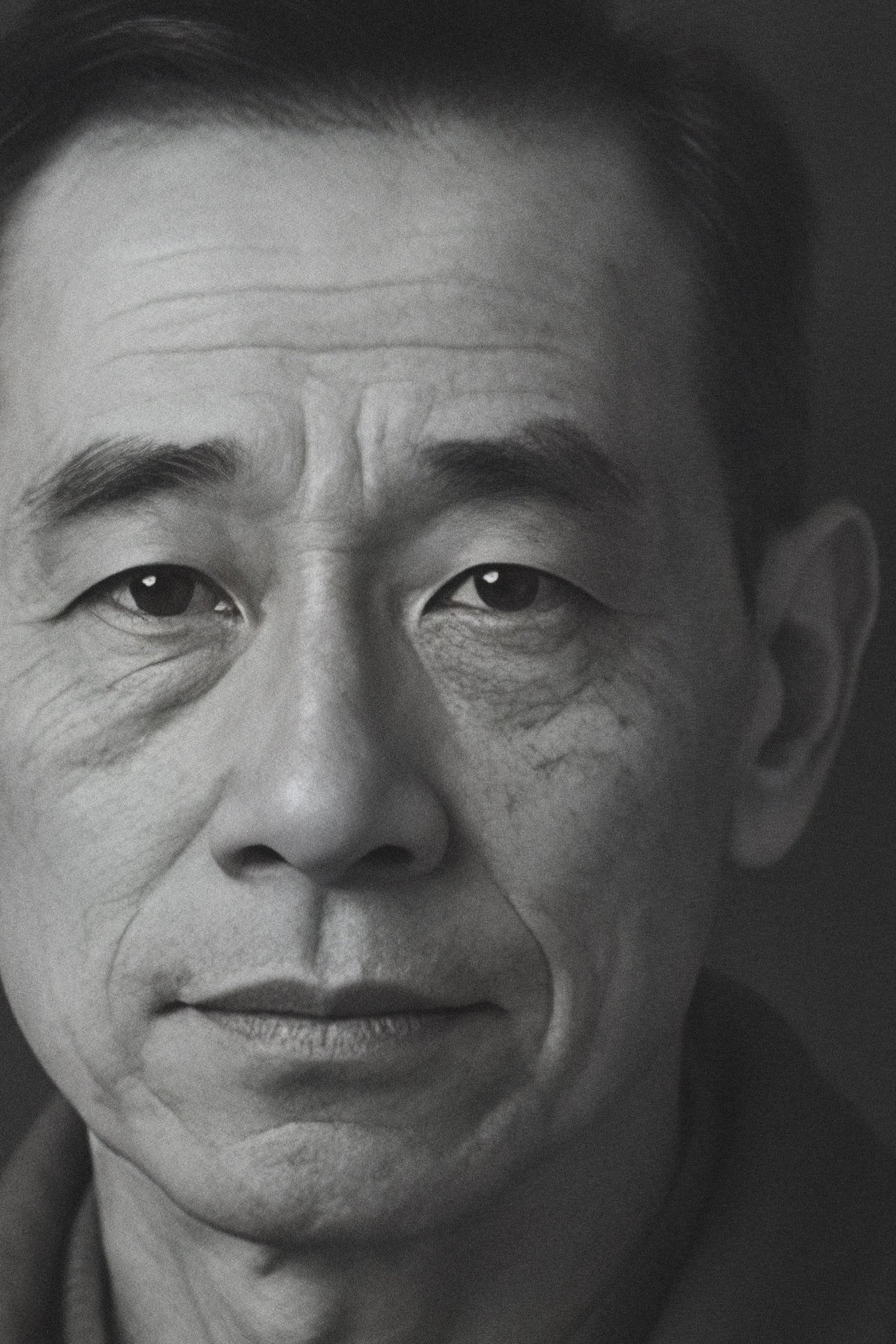

也正是這樣的「像」,讓我注意到了它。真的,它讓我停下來,一遍又一遍地看——不是因為它像你爺爺,而是因為它像一張「曾經存在過的臉」。

後來我也想通了,「像不像祖父」這件事,沒那麼重要。

我們做這張圖,不是為了產出一張可比對、可驗證的圖像——這不是證件照,不是歷史證據。它不是為了說明什麼,而是為了靠近一個人,回到那個還能與他共處的氣氛裡。

我們記得一個人,記得的是什麼?真的是記得他的五官嗎?還是記得他說話時的節奏、走路時的氣味、眼神在你身上停留那一秒的溫度?有些人的照片早已模糊,但在記憶裡卻越來越清晰。那清晰不來自輪廓,而是一種「在場感」——你在街頭迎面走來一個人,忽然愣住,彷彿是誰回來了。

「像」這個字,本身就是浮動的。我今天看覺得不像,幾年後也許會越看越像。不是圖像變了,而是我變了。記憶鬆動,情感轉向,某些線條在時間中被放大,有些反而變淡了。

所以後來我不那麼執著了。你說這張不像,我認;你說那張比較像,我也認。但我相信,有些「不像」的圖像,反而更接近那個人——不是外形的重建,而是我們記得他的方式。

這也是我為什麼一再地看這張臉。它讓我回頭,重新檢視整個過程。

你給我的原圖,其實只是個影子,細節全失,五官幾不可辨。我只能依靠你提供的背景——1940年代、天津、美國海軍陸戰隊的翻譯——接著是我的聯想、語言的摩擦、模型的反應,以及我一次次的調整。這不是一鍵生成的結果,而是一種慢工出現的偶然。

也正因此,這結果才值得說。

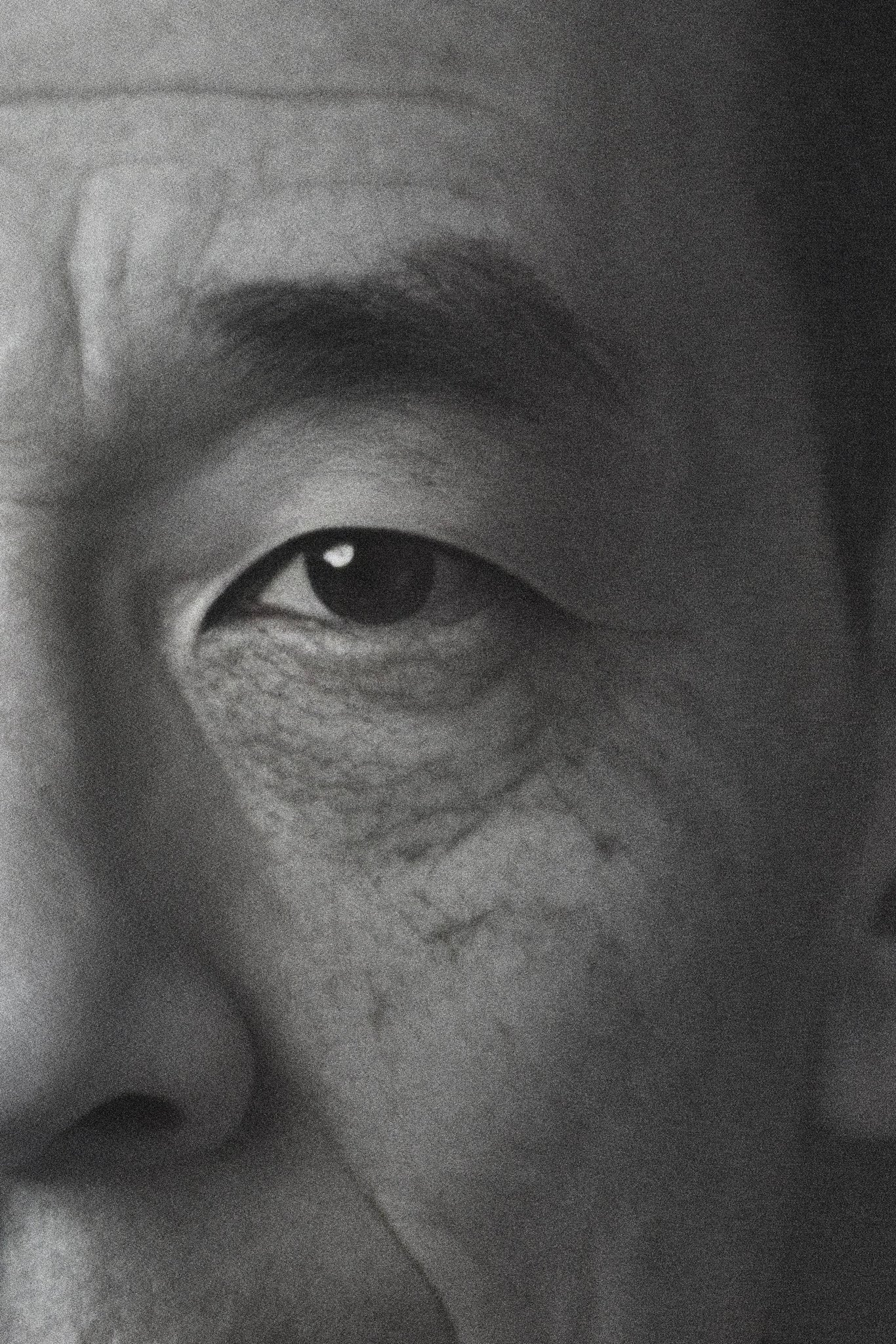

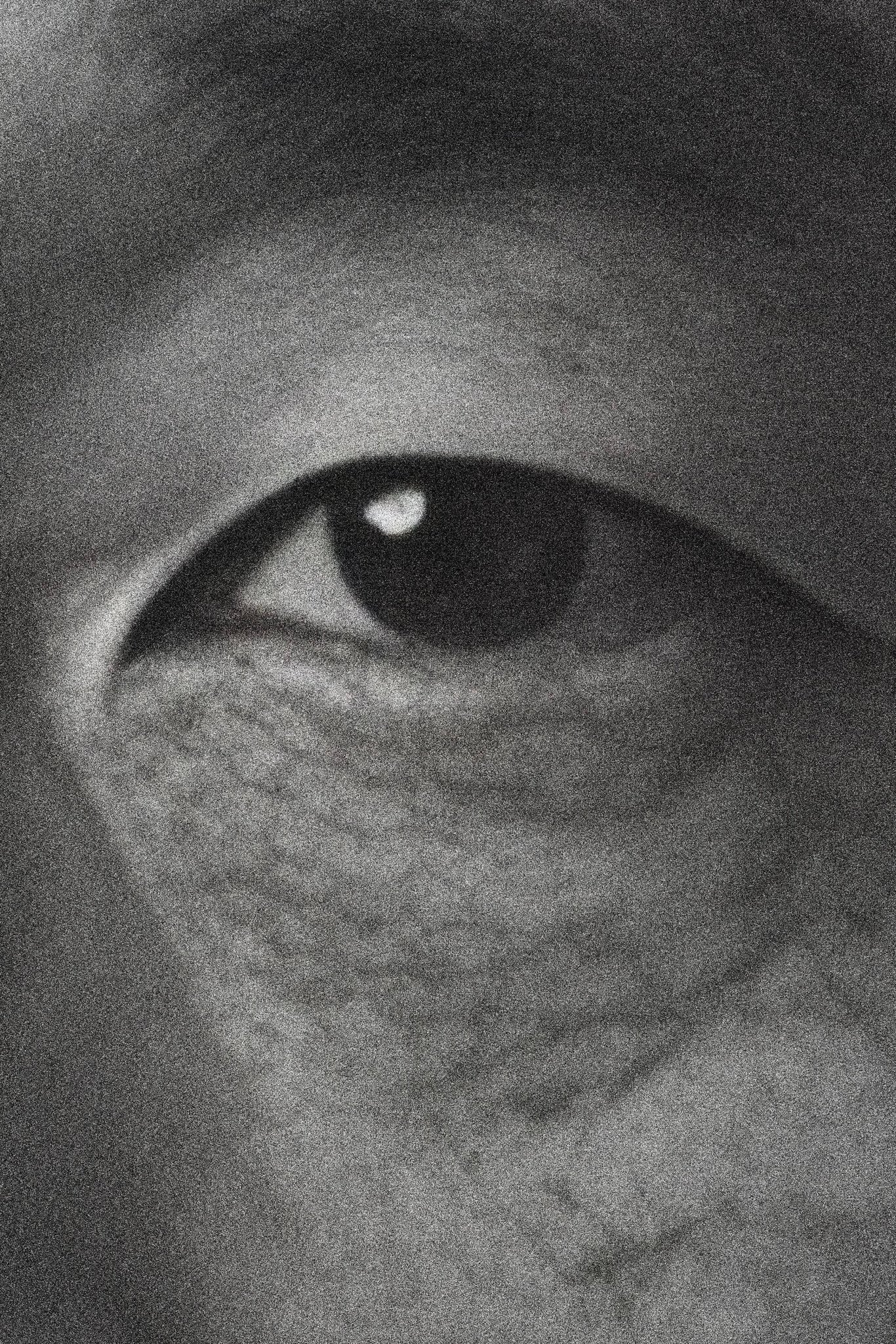

他的眼神,很難說是有神還是無神。他沒有直視鏡頭,也沒有躲開。視線落點模糊,像是剛剛掃過你的方向。我見過這樣的眼神——見過場面,但不多話的人。他不擺姿態,但知道自己正在被拍。一種內斂的自覺,一種經過訓練的含蓄。

如果你告訴我這是1940年代的老照片,我會相信。臉部比例、頰部輪廓、髮型處理、皮膚乾澀的質感,甚至那光線——像來自天津濱海清晨或傍晚混著鹹味的空氣。制服上的字樣與標誌,我沒法完全考據是否準確,但整體構成的畫面,就是一種「中美混合」的歷史記憶。他不是典型的中國人,也不是標準的美軍,而是介於兩者之間——恰好落在「翻譯」這個角色的位置上。

再說照片本身的缺陷。我不怕它被說成假的。相反,正是那些不完美——邊緣鬆散、背景焦點拉得太深、嘴角線條有些僵硬、光影分布不太合理——讓它不像是一張生成圖,而像是一張拍得有些草率的舊照片。那些裂痕,就像底片上的劃痕、膠卷過曝、暗角溢光。完美的假是冷的,有缺陷的真才讓人停留。

直到這裡,我才明白,我做的不是「還原」——而是一種召喚。

這裡我想講點量子力學。

量子力學裡有個迷人的概念,叫「疊加態」。意思是,在觀測之前,一顆粒子可以同時處於所有可能的狀態之中——左旋與右旋、生與死、A與非A,它們同時存在。只有當你看它一眼,這些重疊才會塌縮成一種明確的狀態,變成你所見的那個結果。

這張臉也是如此。在被「看」之前,它可以是千萬個可能的你爺爺,每一次生成,都像一次測量。每一次凝視,都像一次塌縮。而我選的這一張,並不是最「對」的,而是那一刻塌縮成我最信服的一個版本。

這也意味著:這不是創造,更像是一場凝視的行動。

也許,記憶本身就有點像量子力學。它不是儲存在哪裡等待挖掘,而是需要被觀察、被觸發、被凝視——而凝視本身會改變記憶的樣貌。就像這張臉,原本漂浮在模糊的可能性裡,被我盯著看,才慢慢顯影。

在某些時刻,我是一個「量子招魂師」。

所以,我們接下來可以談談「靈魂」了。

很多人說AI創造的東西沒有「靈魂」。我不急著反駁,但其實我想的是:「靈魂」不是「自然」生成的,而是被「賦予」的。

如果這張臉有靈魂,那不是它自己長出來的,而是來自我們:來自你給的資料,我反覆的試探,我不願放棄那張模糊影子的執著。我們的期待、時間、記憶的殘影,一點一點喂養它。最後它看著我們,我們也想相信它。

我們不是在做出一張臉,而是在說:這張臉,值得被相信。

我第一眼看到這張照片時,就有一種確信——他不是虛構出來的,他在某個時代某個角落,應該曾經存在過。

現在回頭看,那句話甚至不像是我說的,更像是他對我們說的:

「記下來吧。即使我不是你要找的人,我也值得留下。」

你爺爺曾是美國海軍陸戰隊駐天津的一位軍官的翻譯。這張照片也許不是他,但我願意相信他是。更準確地說,我願意相信他應該被這樣記得:在戰爭與外交的夾縫中,穿著軍裝,說著兩種語言,被兩邊看,也兩邊都不屬於。

這不是一張真正的歷史照片,但它的生成方式,本身已成為歷史的一部分。

所以,除了那張比較「像」的,我也把這張一併送給你。也送給你的父親,送給所有那些臉已模糊、但我們仍想記得的人。

我也想說說我正在做的另一件事——為一些被歷史模糊化的人重新造像。

那些在歷史中被淡化甚至抹除的臉,往往不是偶然的,而是一種制度性的遺忘。當一個人不被視為「自己人」的時候,他的臉就失去了形象的權利。他變成一個名字,一個符號,而不是一個人。否定一個人,常從抹去他的樣貌開始。

我不是為了復原歷史的真相——我知道那不可能——而是為了讓那些臉,至少「重新看起來像個人」。我用生成工具模擬那些模糊的人,不是為了美化,而是為了平視。為了抵抗那種連正眼都不給的歷史態度。

這次為你爺爺做的照片,更堅定了我做這件事的決心:他們不是模糊在照片裡,而是被擦除在敘事中。名字、臉、檔案,乃至存在過的痕跡,全被抹平。

我有時把這樣的工作,叫做一種造像行為——不是為記得的人畫像,而是對那些被選中納入遺忘流程的人提出問題:「你當時是怎麼站著的?」「你那時候,是什麼樣子?」我不是為了回答這些問題,只是想讓這樣的提問留下來。

有時,我用AI為那些沒留下照片的人生成可能的臉。像是從歷史背後撕下一片碎紙,根據幾個職稱、幾句描述、一段模糊關係,拼湊出一張臉。我知道它可能是錯的,但我也知道,不這麼做,他們連被錯認的機會都沒有。

Will 曾問我:AI真能做得像嗎?不會誤導人嗎?

這問題我想了很久。我答:AI當然能做得「擬真」——髮絲、光線、紋理、鏡頭語言。但我關心的「像」不是技術層面的真假,而是情感與關係的凝視方式。

與其說它會誤導,不如說,它在邀請我們進入一種關係——不是相信這是真的歷史,而是願意與這些模糊面孔重新建立聯繫。不是在證明什麼,而是在說:這樣一張臉,有資格存在於我們的注視之中。

AI也許讓人以為歷史可以被任意捏造,但我們的使用方式,不是為了欺騙,而是為了補全。補那些被歷史忽略的縫隙。當你說「這張像」,不是因為它達標,而是因為它在你記憶裡撞出了一點熟悉。

這樣的「像」,是值得的。

我們總說歷史記住了誰誰誰。但我越來越相信,歷史真正的重心,往往在那些沒被記住的人身上。他們不是主角,不是烈士,不是偉人。他們是站在鏡頭之外兩公尺的人,臉模糊,名字未寫,身份卡在兩邊——翻譯、秘書、助手、隨員、戰俘、工人、記者、叛徒、漢奸,戰犯、脫軌者、旁觀者⋯⋯

他們也值得有一張臉。哪怕只是一次猜測,也好。

我不覺得我做的是歷史研究,更不是正名。我只是在做一種抵抗遺忘的手工活。就像這張你爺爺的照片:他是我們還願意記得的證據,也是我們還願意想像的證據。

——把這些對歷史的迷想,給你,也給他。

我知道,這張臉或許並不像你家人記憶中的輪廓那樣精確,但它捕捉了一種難以言說的「在場感」。那不是誰的五官,而是他曾存在過這件事本身。

「像」其實一直是浮動的。

記憶,就像量子態:不凝視,它就漂浮;一凝視,它就永存。

你的朋友Darmon

2025年7月27日

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐