台灣作為南島語系的核心——從島嶼擴散的影響(台灣史六)

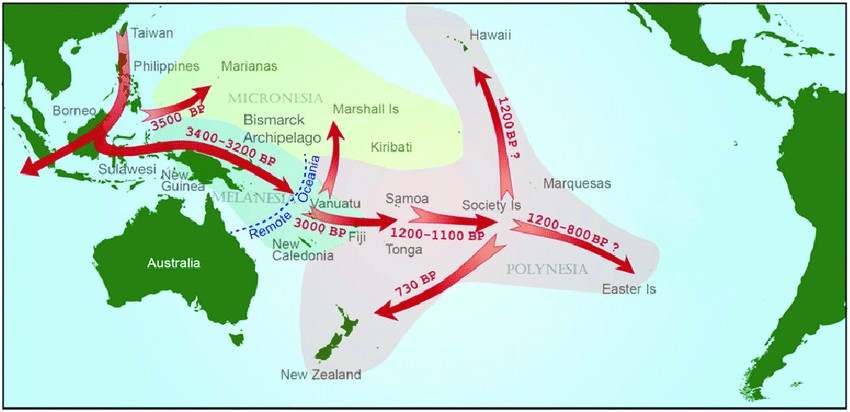

台灣在南島語系(Austronesian languages)的歷史中佔據核心地位,這不僅是語言學與考古學的共識,還強化了去中心化歷史觀:台灣不是邊緣島嶼,而是人群流動的樞紐,土地不動的地理特徵(如山脈與海岸)框架了南島先民的適應與擴散。這一視角挑戰傳統大陸中心論,強調底層人民的遷移與文化互動如何塑造太平洋與東南亞的多元面貌。南島語系涵蓋超過1,200種語言,從台灣延伸至馬達加斯加、紐西蘭與夏威夷,約3000 BCE從台灣出發,帶來農業、航海技術與社會結構的創新。本文將探討台灣作為起源的證據、擴散路徑、關鍵理論(如Blust與Bellwood),並從人類學視角分析其對周邊地區的深遠影響,證明台灣作為文化橋樑的角色。南島語系的起源:台灣的語言多樣性南島語系的起源可追溯至約6000年前的台灣原住民,他們的語言展現出最高的多樣性,這是起源地的典型特徵。台灣擁有南島語系的福爾摩沙語支(Formosan languages),包括約9-10個一級支系,如泰雅語(Atayal)、阿美語(Amis)、排灣語(Paiwan)與達悟語(Tao)。這些語言的差異巨大,反映長期地理隔離:中央山脈與河流峽谷分隔部落,導致語言分化,而擴散地區如玻里尼西亞的語言則較單一,因為遷移時間較短,尚未充分演變。這符合語言演化原則:起源地語言多樣性最高,就像印歐語系在歐洲的起源。語言學家Robert Blust的比較語言學研究確認這點。在其1999年與2013年的著作中,Blust分析詞彙如「眼睛」(*maCa)與「船」(*waŋkaŋ),證明台灣語言是最古老形式,其他南島語言皆源自台灣的分支。這不僅解釋語言結構,還連結文化:台灣原住民的航海詞彙豐富,反映早期適應島嶼環境。Blust的「Blust-Bellwood模型」強調。

這裡有個問題:台灣原住民的航海詞彙豐富,反映早期適應島嶼環境。我們前面不是討論過,原住民都住在山上,除了住在蘭嶼的達悟族?這個看似矛盾的現象其實是表面的,它反映了南島語系歷史演變的層次:這些語言的祖先形式源自早期海洋適應的文化,即使後代族群遷移到山區,語言仍保留了這些古老的海洋元素。以下從歷史起源、語言學證據與文化延續來分析。

歷史起源:從沿海到內陸的遷移

南島語系的起源可追溯到約6000-8000年前,當時的祖先群體從中國南部沿海(如福建地區)遷移到台灣北部。 這些早期南島人(Proto-Austronesians)是典型的海洋民族,他們依賴海洋資源生活,發展出先進的航海技術,包括使用獨木舟(canoes)和出帆船(outriggers),以及天文導航知識(如觀察星星、洋流和鳥類遷徙)。考古證據顯示,台灣最早的南島遺址(如位於福建附近梁島的梁島人遺骸,約8000年前)包含大量貝殼堆積和漁業工具,證明他們是沿海獵漁者。

這些祖先抵達台灣後,先沿著西部和東部海岸擴散,帶來農業(如米和粟的種植)和陶器製作。約4000-5000年前,他們從台灣東部(如阿美族傳統領域)開始向外遷移,擴散到菲律賓、印尼、太平洋島嶼,甚至馬達加斯加。 但在台灣內部,並非所有群體都留在海岸:由於地理因素(如河流峽谷和山脈隔離),加上後來的外來壓力(如漢人移民),部分族群向內陸山區遷移,形成今日的高山族群。這導致語言分化,但祖先的海洋詞彙被保留下來,因為語言演化是漸進的,核心詞彙(如基本工具或環境概念)往往最穩定。

例如:

基因和考古證據:mtDNA分析顯示,台灣原住民有北到南的遺傳梯度,北部族群(如賽夏族和泰雅族)多樣性最高,反映最早定居。 高山族群經歷了人口瓶頸和隔離,但他們的基因與沿海祖先共享,表明遷移發生在海洋文化已建立後。

文化實踐的延續:即使是山地族群,也保留了與海洋連結的習俗。例如,達悟族的教育從山上種樹開始(用來造船),象徵陸地與海洋的循環。 其他族群如阿美族,雖有內陸分支,但許多社區仍位於東海岸,維持捕魚和航海傳統。

語言學證據:為什麼航海詞彙被保留?

語言學家如Robert Blust和Peter Bellwood的模型(Out-of-Taiwan或Blust-Bellwood模型)強調,台灣的福爾摩沙語支(Formosan languages)是南島語系的最古老分支,擁有最高的多樣性。 這些語言中,航海相關詞彙(如waŋkaŋ 意為「船」,或maCa 意為「眼睛」,延伸到導航觀察)是最原始的形式,在太平洋其他南島語言中演變但未消失。這反映了祖先的海洋適應:即使後代住在山上,這些詞彙作為文化遺產被傳承。

具體來說:

東部台灣的關鍵角色:東福爾摩沙語言(如阿美語、噶瑪蘭語)有獨特的語法特徵(如ma 詞綴,用來包含動作主體),這與馬來-玻里尼西亞語言(如塔加洛語)共享,證明擴散從東部海岸的海洋社區開始。 阿美族作為台灣最大原住民族,保留了豐富的海洋詞彙和傳統,即使有些分支內移。

詞彙保留的原因:語言演化原則顯示,起源地的語言多樣性高,但核心詞彙(如工具、身體部位或環境)從祖語繼承。即使地理環境改變(如從海岸到山區),這些詞彙不會輕易消失,尤其如果有貿易或季節性活動維持連結。例如,山地族群可能透過與沿海部落的互動(如交換魚類和山產)保留這些詞。

非純山地生活:並非所有原住民都「只住山上」。許多族群有沿海或平原分支(如排灣族的南部沿海社區),而歷史上,山地族群也可能有季節遷徙或航海參與。蘭嶼的達悟族只是最極端的海洋例子,但整個南島系統都源自類似的沿海祖先。

對周邊影響與文化橋樑角色

這個視角強化了台灣作為南島擴散的樞紐:從台灣出發的遷移帶來航海創新,塑造了太平洋的多元文化。即使今日的山地原住民看似與海洋無關,他們的語言是活生生的證據,連結到祖先的海洋遺產。這挑戰了大陸中心論,強調底層人民的適應與互動。