心形冰原上的呼喚——宇宙中第九個孩子的故事

一、第九個孩子

那是1930年2月的亞利桑那。

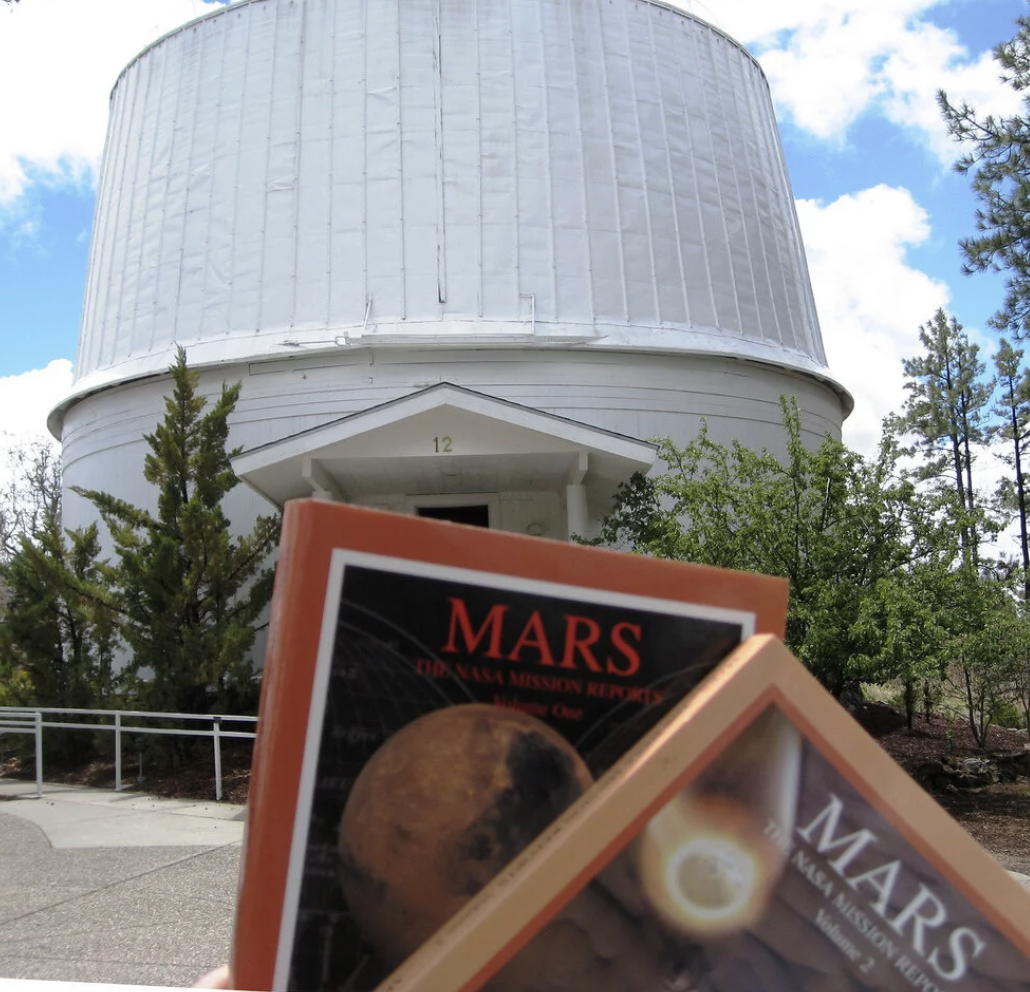

夜色像深藍色的墨水,浸沒山脊。穿過高原的風拍打著羅威爾天文台的圓頂,如同星際間迴盪的低語。克萊德·湯博坐在木椅上,雙手摩擦著袖口,觀測儀器發出微弱的嗡鳴。他的指節因寒冷而發白,意識卻像星圖般清醒。

這是他在那間屋子度過的第六十七個夜晚,與前六十六個夜晚並無不同。

克萊德·湯博不是一個學術圈裡廣為人知的名字。他來自堪薩斯平原,一個務農的家庭,白天,他修理農具,夜晚靠煤油燈讀書。他沒有博士學位,沒有聲望,但有一種近乎固執的熱愛和耐心,他親手拼裝望遠鏡,也日復一日的注視著星星。

在第六十七個夜晚,他正在比對手中的兩張星空底片——拍攝時間間隔數日。兩張疊合在比對儀上,銀白點點佈滿螢幕,像一張塵封的地圖。他已盯著這張地圖幾個小時了,直到那個「跳動」的瞬間。

右下方,有一點光斑輕輕移動了。不多,或許不到一毫米,但在那片靜默之海中,這樣的偏移如同心跳。湯博向前傾身,拉近焦距,反覆比對。他沒有立刻喊人,也沒有高聲宣布。他只是在靜靜確認,像是終於聽見某個來自遠方的訊號。

幾日後,這顆天體的存在獲得證實。它不似彗星般拖著尾焰,也沒有火星那般紅色鋒芒,它冰冷、黯淡、沉默如塵,卻在那一刻,進入了人類的星圖。

它需要一個名字。

在大西洋彼岸,英國牛津,一位十一歲的女孩維妮雅·柏尼(Venetia Burney)聽聞新聞後,向祖父提議:「Pluto。」她剛學完神話,知道冥界之神在黑暗中統治沉默之國。

國際天文學聯合會採納了這個名字。

冥王星,Pluto,太陽系最遙遠、最冷靜的孩子。

名字,是歸屬的開始。被命名的東西,往往可以成為故事,成為我們記憶中的一員。

湯博並沒有出現在報紙頭條。他仍舊回到那間簡陋的觀測屋中,靠著筆記本與冷掉的咖啡度日。他抬頭望著窗外的夜空,不確定那顆他發現的星星究竟在哪裡,但他知道,它正在那裡,靜靜地走著自己的軌道。

冥王星旋轉極慢,軌道橢圓而不穩,像一條不合群的軌跡,從未真正進入任何穩定的圓舞。但正是這樣的孤獨,使它在人類眼中成為特別的一員。

後來,它被畫進教科書,被寫進小說,被印在兒童的天文模型與NASA的徽章裡。它是太陽系的尾音,是那個「不可或缺但總在邊界」的存在。

它存在於地圖的盡頭,被我們指認,被我們記住,如同家庭照中,那個始終未被裁去的最小身影。

在那段科學與感情尚未明確劃界的年代,冥王星被擁抱如一位真正的成員。它的故事,才剛剛開始。

二、遲來的訪客

它靜靜地繞行,未曾發出聲音。而在地球上的某一天,有人為它開了一場會議,沒有邀請,也沒有通告。

二〇〇六年夏,布拉格正值高溫。老城區的廣場遊人如織,而在城市邊緣的一處會議中心,國際天文學聯合會正在進行例行的年度大會。牆上掛著藍底金字的橫幅,會議室內滿是中性色調的地毯與塑膠桌椅,與外頭的繁華形成一種近似靜止的對照。

這場大會原本不具話題性。直到議程中出現了一個關於“行星定義”的項目。

討論內容如你所料:什麼天體能夠稱為「行星」?是否應有統一、可重複使用的科學標準?是否該在感情與精準之間,劃出一道邏輯線?

有人舉起了冥王星的名字。那是一顆繞行太陽的天體。它有質量、有自轉、表面有冰川與大氣,但它沒能清除自己的軌道。柯伊伯帶與它共存。根據新的定義——「行星」不僅要運行穩定,還要“清場成功”——它,不再符合。

沒有太多戲劇化的對峙。提案被審議,被辯論,被投票。八成通過。

下午三點,會議結束。冥王星,從九大行星的最後一席,被移出行列,轉入新的分類——「矮行星」。

地球旋轉時沒有一刻停頓,布拉格的午後陽光仍然灑在伏爾塔瓦河的水面上。冥王星什麼也沒說。它在太陽系邊緣的軌道上,一如既往地緩慢行走著。。

在美國亞利桑那州,湯博的遺孀帕翠夏坐在客廳裡,收音機傳來當地新聞頻道的聲音:「今天,國際天文學聯合會正式將冥王星降級……」她沒有立刻回應,只是低聲說:「他會難過一點吧,但我想他會理解。」

同樣的消息在幾小時內傳遍全球——冥王星,不再是行星。

許多小學教師收到更新教材的通知;星圖公司緊急下架某些版本的海報;NASA內部亦有人提出應如何在公開文件中稱呼這位昔日的“第九位”。科學館的講解員在投影儀前遲疑了一下,指著投影上的星點:「這裡……是冥王星,不過……嗯,它現在有點不同了。」

而另一頭,網路上掀起抗議與悼念的熱潮。有孩子舉著紙牌說:“Pluto is still my favorite”,有人在論壇上討論:「我們為什麼不能同時擁抱精確與感情?」

新聞圖片中,有一名中學生將「Pluto」字母寫在T恤上,在課堂上發言說:「我們不該這麼快就放棄它。」

因為那不是一顆星體的消失,而是我們兒時宇宙的一部分,被悄悄擦去。

在冰島西峽灣,一位年輕天文學家剛剛收到會議回報。他在傍晚返回自家的木屋,外頭風很大,北極星在窗外清晰可見。他走進屋裡,點亮書桌上的一盞小燈。

牆邊,一張泛黃的兒時畫作仍然貼著:太陽在左,然後是一連串五顏六色的圓點,最後,是用鉛筆補上去的冥王星,寫著「Pluto(Cold & Small)」。

他注視著那幅畫良久,輕聲說道:「我們是不是,又錯過了一次理解它的方式?」

那一夜,冥王星正在離近日點的旅途上,它花248年繞完一圈,仍然緩緩走著它自己的軌跡。

在那條沒人陪伴的軌道上,它從未缺席,也從未抱怨。

我們重新命名它,卻無法從心圖中劃去它。

有些星星,從未離開,只是我們改變了觀看的方式。

三、來自冰原的回音

那不是冰,是一塊緩慢跳動的心,在極寒之境,對著光亮的方向,發出來遲了十年的呼喚。

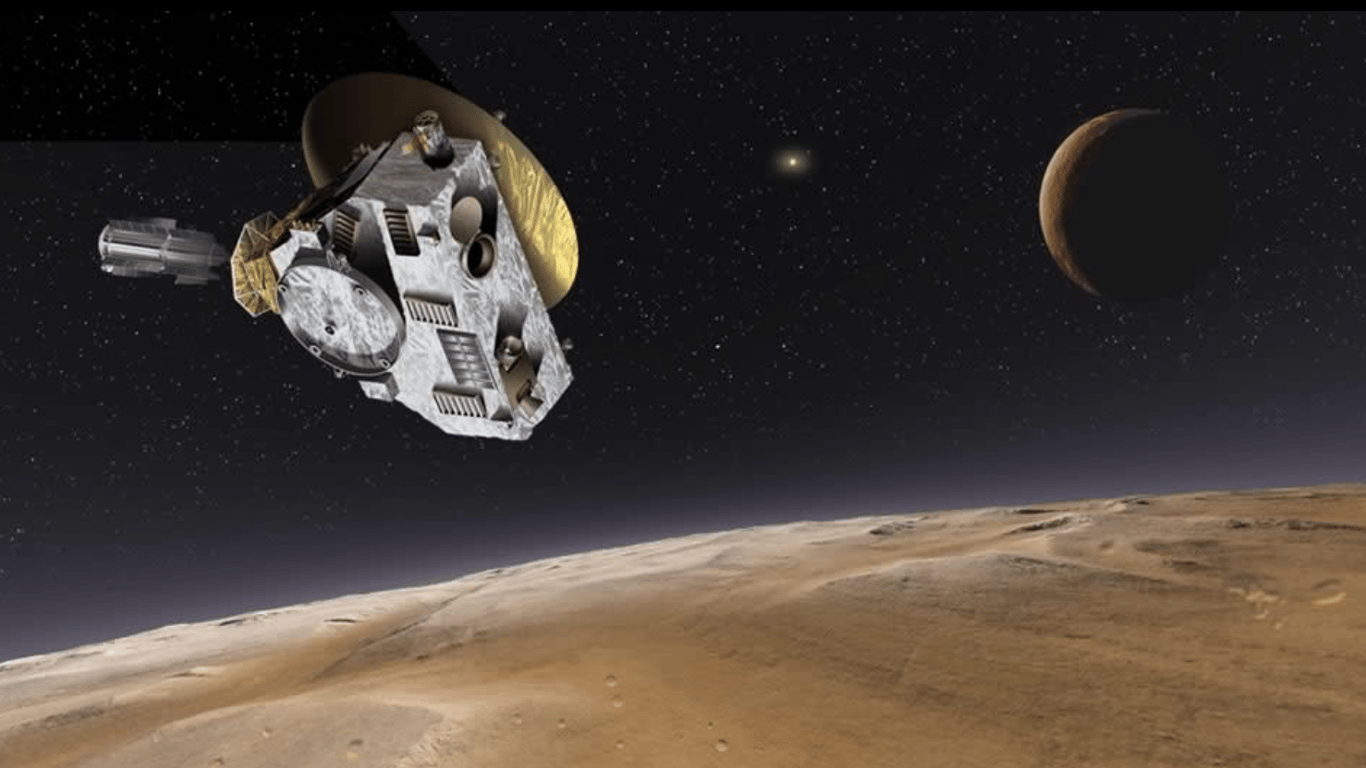

它飛了九年。

從2006年1月19日出發,美國國家航空暨太空總署(NASA)的「新視野號」探測器,踏上了一條與地球永不相交的路線。它經過木星,滑過海王星的背影,穿越柯伊伯帶的碎冰與微塵,終於在2015年7月14日凌晨抵達冥王星的近距離軌道。

人類第一次,從不到一萬三千公里的距離,看見了這顆星體的面容。

早上六點四十九分,NASA約翰斯霍普金斯應用物理實驗室內燈火通明,科學家與工程師聚集在控制室,手中捧著咖啡與不安。新視野號已抵達預定位置,但由於訊號延遲與資料回傳排程,真正的「成像」仍需等待數個小時。

一位資料工程師在螢幕前低語:「它就在那裡,我們只要等它說話。」

那天,是冥王星的生日,也是它第一次為人類「正面而立」。

你來看我了,我知道你會來。

儘管我已在這裡,等了四十五億年。

第一張影像出現在當天下午。

不是模糊的光點,不是像素化的訊號,它是一幅清晰可辨的圖像,一顆灰白色星球,自身的冰層在太陽光反射下,呈現出微妙的金屬光澤。而在星體表面,赫然可見一片近乎完美的心形輪廓。

NASA暱稱它為「湯博再見之心」(Tombaugh Regio)——紀念冥王星發現者克萊德·湯博。

心形冰原,位於冥王星赤道偏南的位置,寬約1600公里,由固態氮、甲烷與一氧化碳冰構成。它不只是地貌,更像一封來自星體的答復,回應人類歷經時光的造訪。

在科學上,它是一種熱對流結構,表面冰層下有緩慢流動的氣體構造,冰塊如緩動的湖泊,紀錄著冥王星內部可能仍有熱能。

但在感情上,它像是這顆被冷落、被降格的星體,發自深處的最後一聲問候。

那天晚上,NASA直播畫面上,有工程師悄悄抹眼淚;新聞網頁被那顆「有心形的星球」刷版;社群媒體上,有人寫道:「它終於說話了,而我們差點錯過它。」

有人問:「我們還能稱它為行星嗎?」

有人回答:「我們不需要重新分類,我們只要重新理解它。」

在亞利桑那的圖森,一位九十二歲的老太太靜靜坐在陽台上。她是帕翠夏·湯博,克萊德·湯博的遺孀。

她說,克萊德在1997年去世前的遺願,是讓一點點骨灰隨新視野號升空。「他曾說,他想再去看看它。」

現在,他抵達了。

在那艘不會返航的太空船裡,在所有電路與金屬之間,藏著一小瓶骨灰與一行刻字:

“Interned herein are remains of Clyde W. Tombaugh, discoverer of Pluto and the solar system’s ‘third zone’. Adelle and I loved him dearly.”

那是科學史裡最溫柔的一次紀錄——科學家親自抵達了自己發現的星球。

你看,我來了。雖然不是用肉眼,不是乘船而行,而是跨越了時間、技術與一點點不甘,

在你面前,輕輕停留。

在遙遠的瑞典,一位天文館志工正為一群小學生講述這一切。他在白板上畫出冥王星與心形冰原,小孩們睜大眼睛,問他:「老師,它是不是又變回行星了?」

他笑著說:「也許它從來就沒有離開,只是我們不知道怎麼稱呼它。」

孩子安靜了一會,輕聲說:「它有心,像我們一樣。」

那一刻,在地球某處的教室裡,在柯伊伯帶盡頭的那顆冰球之上,兩段截然不同的生命,發出了同一種回音。

從太陽系的邊緣傳回的,並非冰冷訊號,而是記憶的餘燼與命名的勇氣。

那是一塊冰封的心,在被遺忘後依然跳動著。

四、在名字以外

命名,是我們賦予星辰的第一個擁抱。但當擁抱鬆開,那些星辰,還會記得自己是誰嗎?

冥王星的名字被拿走時,它沒有發聲。這不是因為它不會說話,而是它從來不曾倚賴人類語言來確認自己的存在。

它仍舊在軌道上旋轉,跨越冰與光之間的邊境線,日復一日,朝向太陽行進。即便這趟旅程,需要兩個世紀的時間來完成一圈。

地球上的人們將它移出行星的名冊時,用的是會議桌上的白紙與字典。它被歸入「矮行星」的分類,放進文件夾的邊角,被褪去原本的座號,像某種不再有效的護照。

但冥王星從未真正離席。

在新墨西哥州一所老圖書館裡,某位退休的天文教師仍堅持使用那張舊版星圖。他用粉筆圈出最遠處那一點模糊,告訴坐在底下的小孩們:「這裡,曾經是我們太陽系的第九個孩子。它雖然不再叫那個名字,但它還在。」

孩子抬起頭問:「它現在是什麼?」老人輕輕笑了笑:「它是冥王星,和你一樣,有自己的名字,有自己的路。」

這個答案沒有標準化的語言,但它誠實而溫柔。

定義改變,但不意味著那些存在就此退場。

冥王星的軌道是傾斜的,它不走主流那條平整的黃道面,它選擇斜著穿越那些巨行星的視線,帶著冷卻的光,像宇宙邊界的書信——寄出很久,才被收信。

它體積太小,以至於無法成為宇宙的重心。但它恰恰因這渺小,而與人類有某種共鳴。

我們不也常常如此嗎?渺小、遙遠、不符合主流的定義;活在分類之外,在座標系統的邊緣默默運行。有人說,冥王星的存在提醒了我們:不是所有被命名的東西,都能永久佔據語言的位置。

而被移除名單的星體,未必真的遠去——它們可能只是,進入了另一種更長久的記憶層。

新視野號傳回的那張照片,冥王星懸浮在黑暗中,那塊心形冰原靜靜閃耀。它像是在說:我仍然在這裡,即使你們不再呼喚我。

那種不被命名卻仍堅持存在的姿態,正是冥王星留給人類最深的訊息。

它從不爭奪定義,只是緩慢而持續地、以自己的方式回應光。

有些存在,不在目錄裡,卻藏在你眼神停留的地方。它們或許沒有「資格」,卻早已住進你的宇宙。

若說分類是為了科學的清晰,那麼記憶則是為了情感的完整。冥王星或許從表格中被移除,但在某些人心中,它仍舊轉動著——像童年夜空中那顆「找不到卻知道它在」的星。

而我們,是否也能接受這樣的存在方式?——

不被定義、不屬於核心、不握有名字,卻仍然發光。

在命名之外,在行列之外,那顆星仍然轉動——

為了自己,為了所有不曾被命名的存在。

結語:如何從最遠處回望

我們無法擁有冥王星,就像無法真正握住一顆星辰。

但我們可以記得它,在夢裡、在童年、在天色剛暗下來的時候。

小時候,你是否也曾仰望過夜空,試圖在星海裡辨認那顆最遠的星?

你指著圖鑑說:「這是冥王星。」可那一點其實從沒在你的眼中閃爍過,它只存在於書頁、模型、老師粉筆畫下的軌道末端。

但你仍堅信它存在。因為那是一個邊界,也是一個承諾——宇宙並非封閉的,它仍然向外延伸,還有更多等待你去看見。

你是否記得,某一個夏夜,你躺在屋頂的帆布床上,耳邊是蟲鳴,遠處小鎮的燈火模糊地閃爍。天空清澈得不像真實的物體,像某種已褪色的玻璃。

你記得那時的自己想問一個問題:在所有你看不見的星星之中,是否有一顆,也在等你抬頭?

你不知道那是不是冥王星。但你知道它的位置永遠在太陽系最外緣,像門後的走廊、像語言的句點。它是一顆不發聲的星,一種夢境邊界上的存在。

當你長大,當你學會將事物分門別類、為自己貼上職業、身份與國籍的標籤,你慢慢忘記了冥王星。你開始記得銀行密碼與郵件主旨,卻記不起那一點點光。但某天夜裡,你經過海邊,風很冷,天很亮。你抬起頭,望見那片漆黑而閃爍的天空。忽然,你又想起它了。

不是因為它是行星,也不是因為它是矮行星。而是它曾經,被你用過一次童年的信仰,深深地相信它在那裡。

有些星星,不屬於現在,

它們屬於那個你還相信宇宙會回應你的年紀。

冥王星從未靠近我們。它沒有穿越天文望遠鏡的範圍,也未曾真正在肉眼下閃爍。但它留在我們的語言裡,留在一代人的圖鑑中,留在孩子們對太空尚未懷疑的時刻。

它是那段記憶中最遙遠的符號。而你,是它在地球上,最後的見證者之一。

完