朋友日,摘桃子咯~|屏南數字遊民生活周

一、龍潭里 country walk

數字遊民進村Day2,漫步在龍潭里的街道小巷,感受村莊空間與歷史的流變。燕窩民宿主理人思林是龍潭村的新村民,他介紹這個村里在2017年之前和全國很多地區的村莊一樣,面臨著消亡和破敗的危機,那時村莊老齡化程度很高,人口外流嚴重。

2017年龍潭村藝術鄉建啟動以來,在林正碌老師為代表的新村民進駐過程中,村莊被賦予了更為充沛的精神和文化意涵。在今天,已有200余名新村民在村生活,與村共創,逐漸形成新型的村莊社區共同體。

思林說,龍潭村的村民是極為淳樸的,早年間村里四平戲劇組走街串巷,巡回演出,甚至去往浙江、江西等地。同樣作為“新村民”的他們,在藝術表演的路上形成了包容、開放、積極的文化傳統,逐漸轉化為龍潭村得以與新生事物共生共創的社會土壤。

龍潭村的西溪河畔,新村民與老村民、新空間與老空間的並行存在。過往的村落沿河而建,依水而生,成為新村民聚集創造的空間;而當下的村落沿路而修,成為老村民商業與生活並重的中心。民宿、咖啡店、奶茶店、公益畫室、共創空間……來去之間,村落正以全新的形態不斷生長變遷。

河水清澈,陽光燦爛,漫步龍潭里,剛剛開始,還有很多故事可以聊,還有很多人可以見。

二、植物拓印

順著龍潭的小河彎彎繞繞,我們終於來到了檀舍藝術空間。沒想到這次活動的主力軍竟是小朋友們,他們圍坐在長桌旁,迫不及待地擺弄著用於植物拓印的木錘,對今天的創作活動充滿期待。

教大人容易,教小孩可真不簡單。活動發起人演真不斷地耐心勸說孩子們先別急著敲木錘,可總有幾個調皮的小家夥趁她轉頭時偷偷玩起來,整個場面熱鬧極了,也格外可愛。

簡單介紹了植物拓印的原理後,演真告訴大家第一步是采集自己喜歡的花草——它們將成為今天作品的主角。但采集也是一門講究:優先挑選葉片薄、葉脈清晰的植物,比如蕨類;而像芭蕉葉那種葉厚水多的,則不易拓印出清晰紋理,甚至還會顯得臟兮兮的。

伴隨著孩子們的吵鬧聲與偶爾的走神,我們浩浩蕩蕩出發采摘去了。沿著長長的走廊,演真一邊指著路邊植物講解,一邊細心提醒哪些可以摘、哪些是人家辛苦栽種的不能碰。有些孩子手里攥著不合適的植物,她也會溫柔地引導他們換一個選擇。

采摘結束後,大家把心儀的植物擺在白色帆布包上準備構圖。演真笑著說:“構圖是一件很好玩的事情。”我深以為然:元素太多顯得雜亂,太少又單調;太對稱太死板,不對稱又容易翻車。走近看,有幾個小朋友的排布乍一看平平無奇,細品竟頗有意味。或許,這就是“藝術源於生活而高於生活”吧,每個人都可以是藝術家。

接下來就是拓印環節,用透明膠帶將植物固定好,就可以開始敲打了。梆梆梆的錘擊聲迅速填滿了這間寬敞的小木屋,配上暖黃色的紙燈和古銅色的吊扇,整個空間像是裹上了一層溫柔的夏日濾鏡。

曾經總覺得小朋友吵鬧、調皮,可在這熱烈的“梆梆聲”中,我聽到的卻是蓬勃的生命力,也是夏日的生機。

三、多類型教育成長體系面面觀

徐藝作為一個來自安徽銅陵、紮根上海的家庭,探索經歷了傳統公辦學校、蒙特梭利、華德福等國際學校以及homeschool等多種教育模式的嘗試,分享了當下教育內卷突圍的可能。

像蒙特梭利、華德福這樣的教育理念都強調“觀察孩子”“尊重個體差異”,放下過多的篩選和比較標準,培養孩子的內驅力和探索精神。公辦學校有資源和基礎保障但較集體化,私立學校或民辦機構資源不均且師資或管理存在不足。Homeschool雖然小眾,但對於有強烈鉆研精神的孩子,提供了高效、有針對性的個性化學習環境,也能培養孩子的自尊和自主性。

教育不只是資源問題,更是克服人性的挑戰。不論是學校還是家庭教育,面對競爭和內卷,都需要用情懷和智慧去引導,避免被品牌效應和外部壓力綁架。希望我們陪伴孩子“兜兜轉轉”,都能找到最適合他們的路徑。

四、鄉野數學哲學漫步

《從芝諾悖論談起》由來自武漢大學的哲學博士主講,他的研究方向是古希臘哲學,講話溫和但邏輯嚴密,一開場就拋出一個很有意思的觀點:“數學是唯一可以證明自己是宗教的宗教。”第一時間覺得匪夷所思,之後越聽越覺得有意思。數學有自己的信仰體系、自洽邏輯、甚至像神諭一樣的公式——人類用它來解釋世界,卻也永遠無法完全掌握它。

老E說,數學並不只是算術或工具,而是我們理解宇宙、理解存在方式的重要途徑。它既精準又抽象,像一把鑰匙,也像一面鏡子。

原本以為這場活動會非常學術,結果氣氛其實挺輕松,自己不禁開始思考:如果哲學是不斷發問,那數學是不是就是對這些問題的“有條件回答”?或者說,我們用哲學去質疑世界,在用數學去安撫我們對未知的焦慮?

很多時候我們並不是非要一個確定答案,而是需要某種方式去與“不確定”相處。也許這就是哲學和數學的意義——它們不解決生活,但幫我們看清自己在生活里的姿態。

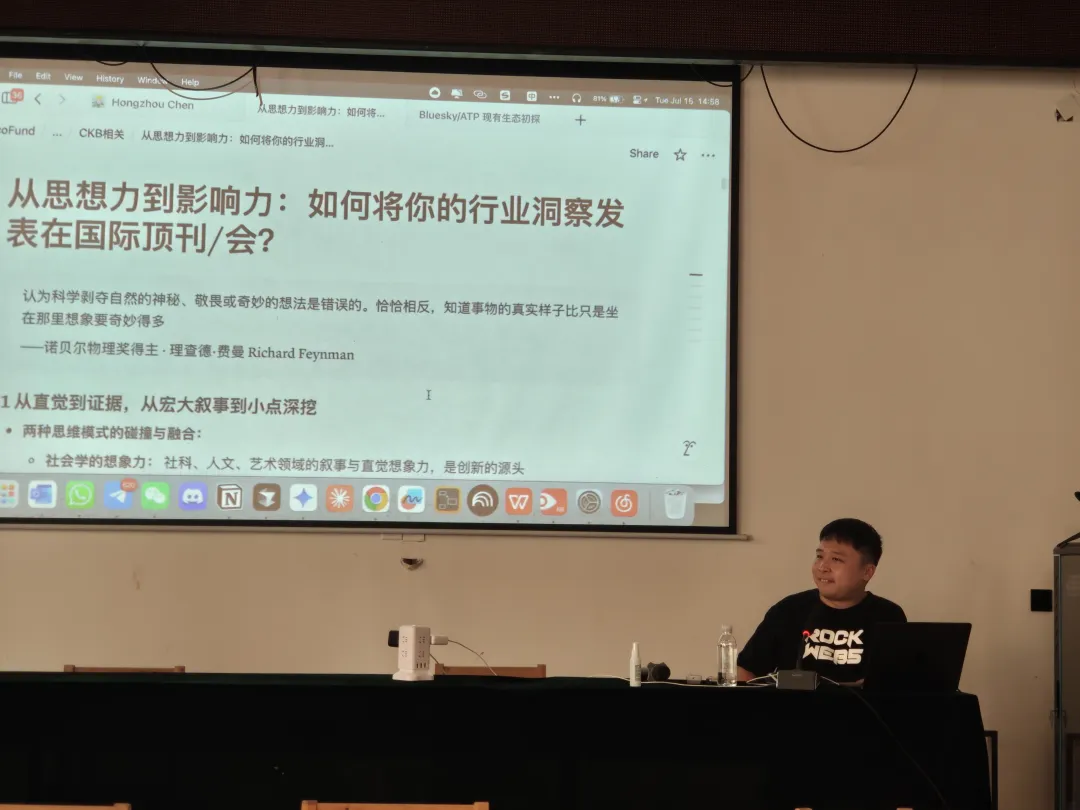

五、從思想力到影響力

DAO屏南硬核學術分享工作坊!由來自香港中文大學(深圳)計算機信息工程博士舟舟(現任CKB Eco Fund Research Lead)帶來長達兩個半小時關於學術思考、學術寫作和學術投稿的精彩分享。

這場工作坊以Social Computing / HCI /CSCW方向的計算機頂會/頂刊為例,全過程解構一個有價值的研究點子是如何被捕捉和提煉的?如何構建一個令人信服的理論框架來組織你的洞察?如何選擇合適的機器學習、圖神經網絡、LLM等工具進行方法創新?以及從實驗設計到論文寫作,有哪些可以參考的路徑?

圍繞這些問題,舟舟博士提出學術論文的內功在於高信息密度、嚴密邏輯鏈、以及真正的思想交鋒,並對學術中心化弊病、學術灌水進行反思。對於好的研究,舟舟博士提出“三新二意”(新領域、新方法、新問題+科學意義、實踐意義)的評價標準。

在此基礎上,舟舟博士展示了一系列文獻參考、學術寫作工具,並以機器學習(Machine Learning)為例,使用Google Colab拆解了監督學習、無監督學習、半監督學習、強化學習的底層邏輯。舟舟博士在現場“手搓”了一個神經網絡,並演示如何讓這個全新的大腦進行圖像的識別。

作為國際頂刊和頂會的審稿人,舟舟博士用第一視角毫無保留地分享了對研究領域、投稿細節,以及何為好的論文的深入見解,對從事相關領域研究工作的小夥伴們來說無疑是一場學術視聽盛宴;而對於非研究者,這場工作坊也提供了當今技術和社會環境下如何進行體系化、規範化思考的藍本。

六、英文即興詩歌創作

這是一個小小的活動,在小小的院子里,詩人島的棲居地,因為詩歌,我們變成了群島。

爽主持活動,首先大家分享了對於詩歌的感受,也分享了自己喜歡的作品,我們聽到了艾米麗、狄更斯百年前的篤定,也聽到了王小好老師邂逅的英國流浪漢詩人的人生通透,TangHan朗讀了自己的作品,在伊斯坦布爾天空下的人生哲思,徐志摩和海子當然也不能缺席,詩歌讓我們安靜和嚴肅,顫抖的袖口也暗示了朗誦者內心的動容,好的詩歌仿佛是寫給自己的。爽說她選擇英文詩歌會是因為詩歌高於語法的維度,碎片的詞語,謬誤的詞匯堆砌,都是詩歌的一部分。

接下來就是每個人即興創作詩歌,爽為大家準備了一個框架模板《This is ME!》,當然大家可以不拘泥於框架進行自主創作,只是這個框架著實有趣,比如I am made of , I am alive when, I carry_like secret, I used to_and now_, 似乎是一次自我審視和調侃的機會,於是,大部分人都決定在框架下創作。於是我們收獲了很多神奇的詩,大家彼此交換,朗誦出來,看是否能匹配到印象中的作者,作為彼此的朗誦者,馬上成為了朋友,彼此可以繼續交流關於《This is ME!》的疑問,好奇心是很重要的東西,比如木葉寫到 I am made of curiousty and random, 一個用好奇心和隨機性“造”的人,你不想和她成為朋友嗎?

活動逐漸熱鬧了起來,除了詩歌,大家開始聊起了音樂、電影和遊牧人生,也許不需要每個人都去寫詩,但不妨每個人活得像詩人一樣,大自然就在那,你看到了和諧,我看到了淩亂。

最後的最後,爽帶領大家進行傳遞提問的環節,彼此提問,延展傳遞,Daniel帶著他DIY的機器人貓頭鷹亂入,瞬間成了主角,活動最後在“你們猜貓頭鷹的嘴是用什麽材料做的呀?”的問題中結束。

大家意猶未盡,世界上多了幾個詩人。

七、失業後如何重構生活

INFP人桑桑,曾制作數百期播客,是一位善於表達的分享者。她曾從北京輾轉到上海,入職不到兩月便意外遭遇裁員。面對突如其來的變故,她最初積極尋找各類機會,聯系過往人脈,希望能快速回歸職場,但在“病急亂投醫”的嘗試後,逐漸意識到,自己並不想為了工作而將就。

於是,桑桑選擇把失業這段時間當作人生的“悠長假期”。但即使到了國內旅遊天花板的新疆,她意識到簡單的“打卡”遠不能解決內心的困惑,只有真正沈浸在路途中的體驗,與陌生人的交流、親友的深談和傾訴,才給她帶來真正的療愈。

回歸日常後,她開始踐行“失業清單”,建立規律的三餐和運動習慣,恢覆社交,通過重啟群聊和朋友圈,重新找回與世界的聯結。一次機緣巧合下,勇於嘗試讓桑桑收獲了參與SeeDAO共創項目的機會。桑桑學會在不確定中擁抱未來——保護好內心的能量,隨時準備再次全力出發。她相信:每一次休息與療愈,都是重塑自我、迎接更好機會的關鍵。從聆聽故事的人,變成了勇敢講述故事的人,桑桑用行動回應生活——“我們不是靠想去實現新的生活,而是要讓新的生活帶來新的思想。”

八、人生故事工作坊

活動的第二個夜晚,我們以非虛構書寫人生故事的方式展開與現場朋友鏈接、相互伴讀與交流。十七位參加者,我手寫我心,紛紛在現場用電腦、手機甚至紙筆寫下千字文短故事。

活動的主旨是鼓勵每個人的人生都有值得書寫的地方,只分享,沒有好壞,不做評判。這是一次以純粹的書寫展開的社交與療愈,我們在寧靜、安心的夜晚與環境里回顧自己的人生經歷,比如上班/上學我幹過最丟人的事情;上班/上學我耍過最成功的小聰明或其它自主定義的分享。

我們看到、聽到了《近幾年,我做過最驕傲的事情》《小孟逃向公交的那一天》《Ta是不是不喜歡我?》《再怎樣的人生曠野,安全很重要》《考場上的人生百態》《機緣巧合中邂逅數字遊民活動》等等

感動於曾經的留守兒童,長大後Ta說:我愛我的父母,但我不了解他們;還有那一段中學校園時光,只因一件很小的事情卻促成了一段三十年的友誼延續至今...

除了以上活动,今日还有四坪村桃你喜欢,采摘乐;楚门发起的「非遗手作活化—傣族贝叶书写初体验」和每晚的觀影活動《不丹沒有槍》

相關活動視頻:

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐