📝📝:沒造出原子彈,卻成就了台積電|《造山者》沒說的歷史:台灣曾被迫取消的核彈

早在「護國神山」的光環加身前,台灣曾經投注國力於另一條看不見的科技路線:發展核武。那是一段被刻意遺忘的歷史,一段國家曾以孤島之姿,企圖在國際孤立與內憂外患中,尋找「以武謀存」的戰略路徑。

《造山者》這部由蕭菊貞導演執導的紀錄片,不只是一部科技產業發展紀實,更是一封寫給歷史的回信。《造山者》讓我們重新思考:

台灣的現代命運,究竟是如何從一條四處藏匿的核武之路,轉向一條明亮開展、以晶片為戰鬥位置的科技國族路線?

📌📌Podcast 收聽連結:1980 年代,台灣放棄了原子彈,卻造出了台積電

核武的誕生與美國的干預

1949 年,中華民國政府撤退來台,敗戰的創傷並未磨滅蔣介石反攻大陸的政治版圖。也因此,蔣介石與其子蔣經國悄悄推動一項高風險的國家計畫:發展核武,為的是在面對中共與國際孤立的雙重壓力下,取得生存籌碼與戰略威懾。

自1953 年起,正值中蘇加強核合作之際,蔣氏父子便著手建立台灣的民用核能基礎設施,表面上是為了和平發展,實則具備日後發展核武的潛能。1964 年 10 月共產黨成功進行核試驗,實現中國一直以來欲求的大規模殺傷性武器,此舉徹底顛覆了兩岸的區域安全版圖,也在台北引發不小的恐慌。

蔣介石擔憂遭遇毀滅性打擊,向美國官員施壓,要求考慮對中國核設施發動先發制人的攻擊,甚至提出成立亞洲反共防衛聯盟的構想。

大約在 1966 年,根據蔣介石與其子蔣經國的指示,中山科學研究院啟動了一項為期五至七年的方案「新竹計畫」(Plan Hsin Chu),目標是取得重水反應爐、後處理設施,以及鈾轉化技術。這些關鍵設備將使台灣得以在民用名義掩護下,私自製造武器級鈽。

雖然中華民國於 1963 年與 1968 年先後簽署了《部分禁止核試驗條約》(Partial Test Ban Treaty, PTBT)和《核武禁擴條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)後,但卻於 1969 年開始以台灣電力公司進口裝置開發核能發電,轉供國防部轄下的中科院使用。

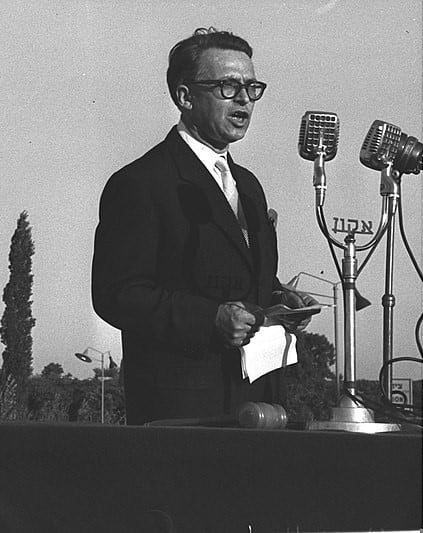

期間,台灣曾尋求以色列的化學家,被譽為核武之父 Ernst David Bergmann 的指導。Bergmann 認為台灣需要核子嚇阻力量,並建議台灣仿效以色列的秘密發展模式。

雖然直接援助具高度外交風險,Bergmann 仍提供採購策略與飛彈技術方面的建議。台灣在基礎設施規劃上參考以色列的迪莫納(Dimona)核設施設計,直到 1970 年代初期都一直與以色列科學家保持聯繫,儘管這個時期的國際監已經督愈發嚴格。

最終於 1972 年、 1976 年被國際原子能總署(International Atomic Energy Agency,縮寫作IAEA)與美國政府一再發現違規而令停、蔣經國政府保證不會發展核廢料再處理設施,但於 1978 年被發現一直在致力研發雷射鈾濃縮技術而再度被警告。

然而,美國作為台灣的主要盟友,同時也是防止核擴散的最強執行者,在 1960 至 1980 年間,美國逐步覺察並阻止這場「假民用、真軍用」的計畫。

從阻撓台灣自歐洲採購重水與鈽後處理設備、到安排中情局內線,前中華民國陸軍上校,專長為核子工程的張憲義博士蒐集情報,美方最終在 1988 年迫使台灣全面解散核武發展機構。

這一事件不僅是地緣政治博弈的結果,更是一個文明國家在「存亡論述」中選擇放下核彈、擁抱別種未來的分岔點。

從「盜火者」到「造山者」

與此同時,1970 年代的台灣在另一路徑上也發動了一場不比核彈重要卻意義深遠的國家行動:RCA 計畫。

台灣將年輕工程師送往美國無線電公司學習半導體製程,這項看似單純的技術移轉,實際上是一場極具戰略眼光的「盜火」行動。這場盜火行動為台灣為接下來發展半導體產業起到了非常重要的作用。

與核武不同,半導體代表的是建設性、非軍事化、面向民生與產業的力量。但其實兩者共享著某種結構性類似:都是高風險、高技術門檻的國家級科技賭注,背後都有軍事背景、國家投資與國際壓力的影子。

蕭菊貞的《造山者》深刻捕捉到這種敘事的轉向《造山者》不是一部單純科技成就的禮讚,而是一部講述群體記憶、國族決策與戰略轉型的史詩。

蕭菊貞形容這是「群山」式的成就:

不是一人駕馬單騎

而是整個生態系統的建立

從時任財政部長李國鼎、行政院長孫運璿這些擘畫者,到張忠謀、史欽泰等實踐者,再到千萬無名工程師與技術員的投入,台灣造起的不只是晶圓廠,而是一整座「護國神山」。

若說核武是威懾之力,那麼晶片就是連結世界的力量。晶片不爆炸,卻能改變戰略態勢。

從核武潛能到半導體潛能

核武計畫隨後在 1988 年遭到終止,但留下的,卻是一群受過高等科技訓練的菁英、實驗室、反應爐與製程技術,而這些要素也逐步轉向了民間與產業發展的場域。這或許可以視為一種「科技轉生」:

從毀滅性武器

轉向生產性技術

台積電的成立,並非孤立事件,而是建立在工研院長年累積的實驗基礎、政策資源與國際網絡上。從 RCA 到新竹科學園區,從工研院試產線到純代工模式的提出,台灣完成了一次戰略性的國族發展轉向:將原子彈的反攻大陸換成矽晶片的群山計畫。

核武設施與半導體產業的路徑非常不同,核武設施是為了藏匿、規避監管、維持模糊性;而半導體生態系統則是公開、透明、全球串連。兩者的共通點是,都強調自主性、技術掌控與人才培育;但分野在於,一種是封閉的生存保衛,一種是開放的競爭參與。

半導體的「群山計畫」從 IC 設計、晶圓製造、封裝測試到材料供應商之間的垂直整合與水平協作,不僅建立了強大的產業網絡,也構成了新型態的「戰略保護力」。這是軟性力量的表現,一種透過技術與制度完成的國家安全機制。

這讓人不禁反思:

今天的台灣能夠在美中科技戰與國際供應鏈緊張中站穩腳步,是否也要歸功於當年未選擇走完核武這條路?

張憲義的背叛?還是台灣的自保?

這段核武歷史的轉折來自於一人:張憲義。

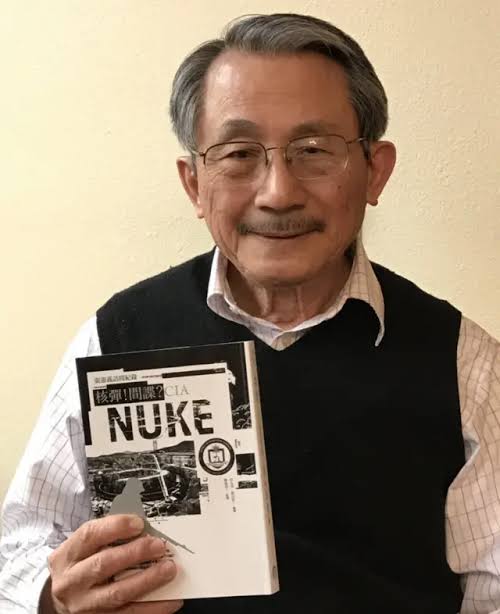

當年身為中科院核研所副所長,張憲義原為核武模擬計畫負責人。張憲義於 1969 年被選派到美國的田納西大學(University of Tennessee)攻讀核子工程,取得碩士及博士學位。

當時張憲義所接受到的任務,就是學習如何開發核武。張憲義後來回憶,赴美「進修」時就知道「和平利用」只是對外說法,真正目的是建立武器能力。

1978 年,鄧小平曾警告:台灣若發展核武,大陸將動武。這讓張憲義開始動搖。1984 年,張憲義與 CIA 秘密合作,成為台灣核武情報的線人,每隔數月在台北的安全公寓與 CIA 官員會面。

無獨有偶的是,1986 年,前蘇聯境內發生「車諾比核災」(Авария на Чернобыльской АЭС),數十萬人暴露在核輻射之下,這場災難讓張憲義更加確信,台灣的核武計畫必須終止。1984–1988 四年間,張憲義不斷提供核武的模擬程式、敏感技術細節、文件影本,讓美國掌握核計畫進展。

最終在 1988 年,張憲義在 CIA 安排下叛逃美國,並取得美國國籍與證人保護計畫;當年,美國政府根據他提供的情報,介入台灣核武研發,會同國際原子能總署破壞設備、銷毀文件、沒收核材料。不久後「臺灣研究用反應器(TRR)」被迫停止運轉。

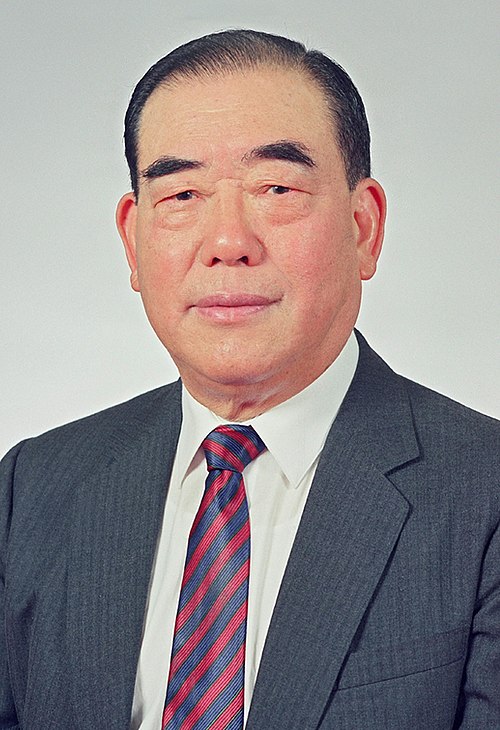

同年的 8 月 2 日,時任的參謀總長郝柏村上將在中正理工學院畢業典禮演講上,當場指責張憲義出賣國家。在同年出版的《教戰記》中罵張憲義是「一個唯利是圖受僱於外國人的間諜,一個出賣祖國的無恥漢奸」,郝柏村在書中直言:

「即使他並沒有真正洩漏了什麼了不起的機密,沒有真正危害到國家安全,也是不能為國人原諒的。」

這場情報戰終結了台灣數十年的核子夢。張憲義認為,至少台灣沒有挑釁中國,避免了可能的戰爭,他在 1998 年曾傳真給《聯合報》表示:

我們已完成蔣公和蔣總統所交付的任務:我們有能力,但絕不製造核子武器。

但張憲義這樣的選擇真的對嗎?

事後評論眾說紛紜。一派認為台灣就像烏克蘭,放棄核武後失去了最後的安全保證。另一派認為,若台灣擁核,中共更可能藉口動武,美國也不會再伸援。

張憲義本人則堅定認為:沒有核武對兩岸關係更有利。

張憲義坦言:

「我不想與中國大陸發生衝突。我們都是中國人,這樣做沒道理。」

張憲義從小,父親教導慎終追遠的觀念,傳給他張氏族譜,對其一生影響深遠,因此讓他無法認同臺灣獨立。

無論如何,台灣放棄的是一條高風險的捷徑,選擇了更長期、更制度化、更依賴國際合作的路線。而這正與台灣在半導體上的崛起相互呼應。

從毀滅之火到創生之矽

張憲義博士的告密行動,結束了一段核夢;而張忠謀的創業決策,開啟了另一段國運。1987 年,也就是核子計畫停止的前一年,時任行政院長孫運璿力邀張忠謀從美國回台創立台積電(TSMC),開啟了台灣的矽盾之路。

從秘密的反應爐,到晶圓廠裡三班輪班的工程師,台灣經歷了一場由戰略焦慮驅動的科技轉化。核武計畫代表了冷戰式的求生反應,而半導體產業則代表了後冷戰時代的開放與競爭。

《造山者》讓我們記得,那些默默推動歷史的「工程師文化」,與一個選擇創造而非毀滅的國家命運轉捩點。

也許我們該慶幸,當年我們沒有造出原子彈,卻造出了晶圓廠。