甘肅天水幼稚園鉛中毒事件深度評論:一場系統性治理失靈的警示

I. 引言:悲劇重演與公共健康的警鐘

2025年7月初,中國甘肅省天水市麥積區褐石培心幼兒園爆發了一起駭人聽聞的集體鉛中毒事件,再次將中國的食品安全和兒童健康保護問題推向風口浪尖 。這起事件的起因令人髮指:幼兒園在製作提供給兒童的餐點中,竟非法添加了含有劇毒鉛的彩繪顏料 。隨著調查的深入,事件的嚴重程度逐漸浮現。截至7月7日晚間,培心幼兒園的251名幼兒中,有高達233人的血鉛含量異常,僅有18人正常,中毒比例之高令人震驚 。更令人擔憂的是,多名幼兒園教師也因與孩子們「同吃同住」而出現血鉛嚴重超標的情況 。受害兒童的年齡集中在0至6歲,他們體內的血鉛含量普遍達到200μg/L至500μg/L的驚人水平,其中一名5歲女童的血鉛值甚至飆升至528μg/L,遠遠超過了正常兒童血鉛參考值100μg/L的上限 。

此次事件所涉的食品樣本,包括早餐的三色紅棗發糕和晚餐的玉米腸卷,經檢測顯示其鉛含量分別高達每千克1052毫克和1340毫克 。這一數值不僅遠超中國國家食品安全標準中每千克0.5毫克的污染物限量上限逾2000倍,甚至比中國室內油漆和工業塗料的鉛含量標準還要高出許多 。這不僅是一場嚴重的食品安全事故,更是一次對兒童健康權益的公然侵犯,暴露了中國在公共食品安全監管領域存在的深層次問題。

這起事件的嚴重性與特殊性體現在多個層面。首先,鉛中毒波及幼兒園絕大多數兒童,如此大規模的群體中毒現象,揭示了潛在的系統性風險 。如此高的受影響比例,不僅指向中毒源的長期、系統性暴露,而非偶發或單次事件,更超越了單純的「廚師失誤」或「一次性違規」範疇,直指幼兒園內部管理和食品供應鏈的深層缺陷。這種廣泛的中毒現象,不僅是個體健康問題,更是公共衛生領域的重大警示,表明針對兒童集中供餐機構的食品安全監管存在普遍性、結構性漏洞,可能在其他地區或機構重演。

其次,事件引發了家長們的「跨省就醫潮」 。由於對當地檢測結果的普遍不信任,大量家長帶著孩子遠赴陝西西安市中心醫院等地尋求更為準確的診斷和治療。這種異地求醫的現象背後,是兩地檢測結果之間令人咋舌的巨大差異 。西安醫院的檢測結果與天水當地結果存在數倍甚至數十倍的懸殊差異,嚴重打擊了家長對當地醫療機構乃至政府的信任。這種差異超出了正常檢測誤差範圍,引發家長對數據造假或人為干預的強烈質疑 。家長對當地檢測結果的普遍不信任,以及隨後地方官員對家長「維穩」和勸返的行為 ,共同導致了政府公信力的嚴重受損。這不僅影響了事件的處理進程,更可能在未來引發更廣泛的社會信任問題,使得政府在處理其他公共危機時面臨更大的挑戰。

本報告旨在對甘肅天水幼稚園鉛中毒事件進行深度剖析,不僅限於事件表層,更將探討其背後的醫學影響、檢測爭議、監管失靈、社會信任危機及政策層面的深層次問題。通過回顧歷史案例和借鑒國際經驗,本報告將提出具體、可操作的政策建議,以期預防類似悲劇再次發生,並提升中國在食品安全與兒童健康保護方面的治理水平。

II. 事件詳情與鉛中毒的醫學剖析

A. 事件經過與官方調查結果

此次鉛中毒事件的爆發並非毫無徵兆。自2025年3月以來,多位家長便陸續反映,孩子們出現了腹痛、腿痛、食慾不振等一系列不適症狀 。隨著時間推移,部分兒童甚至出現了嘔吐、發燒、半夜做噩夢驚醒、注意力不集中、情緒「狂躁」以及牙齒變黑等更為嚴重的症狀 。然而,幼兒園方面和當地醫院最初對這些症狀的診斷卻是「脾胃虛弱」或「消化不良」 。孩子們因此長期服用藥物調理,幼兒園甚至退回了部分餐費,但從未將這些反覆出現的症狀與中毒方向聯繫起來 。家長們起初在天水當地醫院進行檢查時,被告知的結果也多為「正常」或僅「微高」,這使得他們對孩子的真實健康狀況產生了誤判 。直至家長們帶著孩子跨省前往陝西西安市中心醫院等地就醫,才最終確診為血鉛嚴重超標 。西安市中心醫院最初設定的收治標準是血鉛含量200微克/升以上,但隨著受害兒童人數的激增,入院標準不得不上調至250微克/升 。截至目前,已有201名患兒在西安入院接受治療 。

天水市聯合調查組於7月8日發布的官方通報揭示了事件的直接原因。調查指出,培心幼兒園園長朱某琳和投資人李某芳,為了讓糕點顏色更鮮艷以「擴大生源、增加收益」,竟同意後廚人員通過網絡平台購買彩繪顏料,並將其稀釋後用於部分食品製作 。這些顏料的包裝上明確標示著「不可食用」,且經檢驗證實含有劇毒的鉛成分 。公安機關已根據《刑法》以涉嫌生產有毒、有害食品罪,將朱某琳、李某芳等8名涉案人員刑事拘留,另有2人被採取取保候審的強制措施 。

對涉事食品樣本的檢測結果更是觸目驚心。幼兒園留樣的早餐「三色紅棗發糕」和晚餐「玉米腸卷」的鉛含量分別高達每千克1052毫克和1340毫克 。這些數值遠遠超出了中國國家食品安全標準中每千克0.5毫克的污染物限量上限,超標幅度逾2000倍 。這種鉛含量之高,甚至超過了中國室內油漆和工業塗料的鉛含量標準,顯示出其毒性之烈 。

B. 鉛中毒的醫學影響與兒童脆弱性

鉛對人體的危害極大,其吸收、分佈與累積機制值得深入了解。鉛可以透過進食、呼吸或皮膚表面吸收等多種途徑進入人體 。一旦進入體內,鉛會首先進入血液,然後逐漸轉移並儲存在骨骼等主要組織中,其在人體內的半衰期約為28天 。然而,兒童由於其獨特的生理特點和行為習慣,對鉛的吸收率遠高於成人,可達成人的5倍之多,而其排鉛能力卻僅為成人的30%甚至更低 。這使得兒童在鉛暴露面前顯得異常脆弱,即使是低劑量的鉛,也可能對他們造成嚴重的健康問題 。

兒童鉛中毒的症狀在短期內可能不明顯或易被誤診,但長期影響卻是不可逆轉的。短期症狀包括腹痛、嘔吐、食慾不振、頭暈、噁心、疲勞倦怠、便秘、多動、易衝動、發燒、夜驚以及持續性哭鬧等 。這些症狀往往不具特異性,容易被誤認為是常見的兒童疾病,從而延誤診斷和治療 。

然而,鉛中毒最令人擔憂的是其長期且不可逆的健康影響,尤其是對兒童神經系統的損害。世界衛生組織指出,年幼兒童特別容易受到鉛的毒性影響,並可能遭受嚴重且永久性的不良健康影響,特別是神經系統的發育 。即使是低劑量的鉛暴露,也可能導致兒童智力下降、聽力下降、注意力不集中、學習困難、行為異常(如過動、攻擊性行為)、反應遲鈍、語言發展遲緩以及運動失調等問題 。研究甚至表明,高血鉛與青少年情緒問題、反社會行為甚至犯罪風險增加有關 。上海交通大學醫學院附屬新華醫院兒科學教授顏崇淮強調,兒童鉛中毒會傷害智商,且這種影響是不可逆的 。即使通過治療使血鉛濃度恢復正常,智商也難以恢復到原有的水平 。有數據顯示,血鉛值達到100 μg/L的兒童,其IQ分數平均比血鉛低於10 μg/L的兒童低6.2分 。

除了神經系統,鉛還會對兒童的其他多個器官和系統造成損害。消化系統可能出現偶發性嘔吐、陣發性腹痛和便秘 。血液系統則表現為貧血、血紅素合成降低和溶血現象 。腎臟系統可能出現腎小管功能異常,長期暴露甚至會引發慢性間質性腎臟炎病變 。在內分泌系統方面,鉛會影響維生素D的生合成路徑,進一步影響鈣的吸收,導致細胞生長異常、牙齒和骨骼發展問題,部分兒童甚至出現牙齒變黑的症狀 。對於成人而言,鉛也能造成長期損害,包括增加高血壓、心血管問題和腎臟損傷的風險,而孕期鉛暴露更可能導致胎兒發育不良和早產 。

針對鉛中毒的治療,主要手段是驅鉛治療。驅鉛治療的原理是通過驅鉛藥物與體內鉛結合,促進鉛的排泄,從而阻止鉛對機體產生毒性作用 。然而,並非所有血鉛超標的孩子都需要接受驅鉛治療。一般而言,只有血鉛水平在250μg/L及以上的中度、重度鉛中毒才可能需要進行驅鉛治療 。治療方案通常包括為期10天的療程,其中包含3天輸液靜脈驅鉛,4天補充微量元素,再驅鉛3天,隨後進行復查以評估血鉛含量是否下降,並據此制定後續治療方案 。值得注意的是,驅鉛藥物具有較大的毒副作用,可能導致拉稀、嘔吐、脫髮,甚至再生障礙性貧血 。此外,驅鉛過程還可能導致兒童體內微量元素(如鈣、鐵、鋅)失衡,並增加腎臟負擔的風險 。因此,醫生在制定治療方案時需要仔細權衡利弊,平衡治療效果與潛在副作用 。

C. 毒源之謎與公眾質疑

官方通報將此次鉛中毒事件的起因歸結為幼兒園園長和投資人為「擴大生源、增加收益」而同意後廚人員在食品中添加彩繪顏料 。然而,這一官方解釋的合理性在社會上受到了廣泛質疑。公眾普遍不理解,食用色素的價格低廉,通常僅需幾元到幾十元,與工業顏料的成本相差不大 。如果僅僅是為了美觀和節省成本,為何會選擇有毒且包裝上明確標示「不可食用」的彩繪顏料 ?這種行為不僅無法有效節省開支,反而帶來了巨大的健康風險和法律後果。這種「為擴大生源而投毒」的動機,在商業邏輯和基本人性上都難以自洽,使得公眾普遍懷疑官方是否在「甩鍋」或掩蓋更深層的真相 。這種普遍的不信任感也反映了社會對官方解釋的信任度極低,並傾向於尋找更符合「惡意」或「系統性問題」的解釋。

幼兒園選擇有毒顏料而非食用色素,暗示其行為動機可能比「節省成本」更為複雜或惡劣,或是對食品安全知識的極度無知。顏料的價格差異不大,但毒性卻是天壤之別 。園方人員,包括園長、投資人和廚師,若非極端無知,則必是故意為之。有家長質疑:「那些阿姨看起來也不是不識字,怎麼可能無知到把顏料放進食物裡?」 這種行為模式挑戰了社會對幼兒園作為「安全港灣」的基本認知,揭示了在逐利驅動下,道德底線的嚴重淪喪和對法律法規的蔑視。這也引發了社會對私立幼兒園監管的深層次反思,質疑其辦學資格和管理能力。

此外,公眾對事件的毒源還存在其他猜測。有網民質疑,事件可能與幼兒園附近1公里處的白銀有色集團鉛鋅轉運站有關,懷疑是地下水或土壤污染導致鉛進入兒童體內 。這種說法並非空穴來風,因為天水市麥積區早在20年前(2006年)就曾發生過類似的兒童集體鉛中毒事件,當時官方通報的原因是當地工廠違規排放有毒廢水 。然而,官方對「顏料說」的堅定,與民間對環境污染源的猜測形成對立,反映了公眾對官方調查結論的不信任,以及對環境污染長期隱患的深層擔憂。官方將原因歸結為顏料添加,並迅速逮捕涉案人員 。但民間質疑顏料動機不合理,並指出附近有鉛鋅轉運站和20年前類似的環境污染事件 。這種官方與民間敘事的對立,不僅削弱了官方通報的權威性,也揭示了中國社會長期以來對環境污染問題的敏感和不信任。公眾傾向於相信「權力掩蓋」的可能性,而非「單純的個人惡行」,這對政府的治理能力和透明度提出了嚴峻挑戰。

另一個令人費解的疑點是,有家長反映,孩子平時在家吃飯,壓根沒有食用幼兒園的餐點,但去醫院檢測血鉛仍然不正常 。即使是少數未食用園內餐點的兒童也血鉛超標,這為「顏料說」帶來了新的疑點,可能指向更廣泛的環境暴露或交叉污染。官方鎖定食品為污染源,並逮捕相關人員 。然而,部分未食用幼兒園餐點的兒童也被檢出血鉛超標 。這強烈暗示存在其他鉛暴露途徑,例如飲用水、空氣或土壤污染,或者鉛在幼兒園環境中廣泛存在,不僅限於食物。這使得官方的「顏料說」顯得不夠全面,也加劇了公眾對真相的質疑,對官方調查的徹底性提出了挑戰。

III. 檢測羅生門與信息透明度困境

A. 兩地檢測結果的巨大差異分析

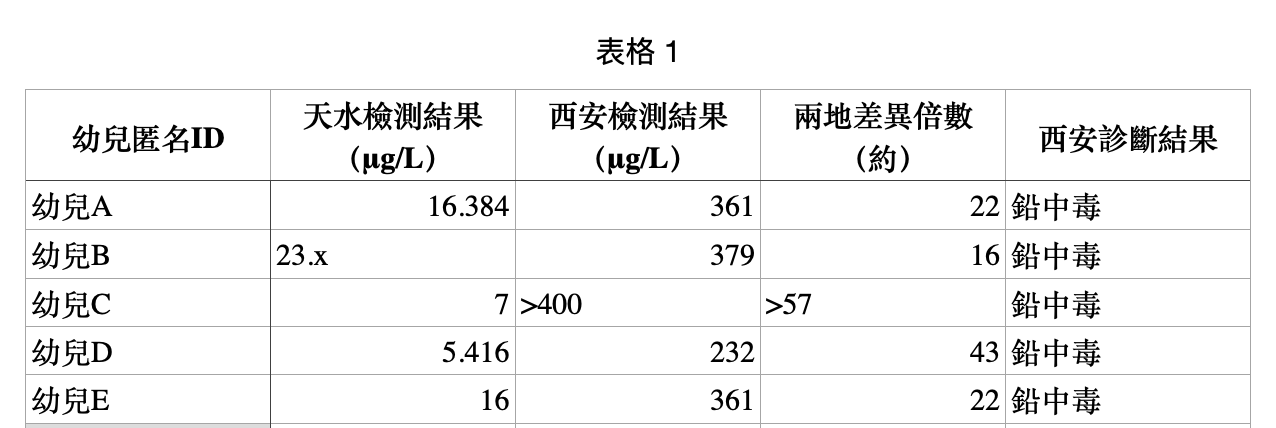

此次天水鉛中毒事件中,最令人困惑和憤怒的莫過於兩地血鉛檢測結果的巨大差異,這也成為公眾對官方公信力產生嚴重質疑的核心問題。天水當地醫院的檢測結果與陝西西安醫院的結果存在數倍甚至數十倍的懸殊差異 。例如,一名幼童在天水被告知血鉛值為16.384μg/L,但在西安市中心醫院的檢測結果卻高達361μg/L,兩者相差約20倍 。另一位家長被告知孩子在天水檢測血鉛為23點幾微克/升,屬於正常範圍,但同一天在西安醫院檢測卻高達379微克/升 。還有家長接到電話通知的數值是7微克/升,而西安醫院的檢測結果卻超過了400微克/升 。更為荒謬的是,有三位家長在孩子並未參與幼兒園組織的集體體檢的情況下,竟然也收到了來自天水當地「正常」的檢測結果通知 。與天水當地醫院的模糊診斷(如「脾胃虛弱」)形成鮮明對比的是,多數幼兒在西安被明確診斷為「鉛中毒」,而非僅僅是「血鉛異常」 。

表1:部分幼兒血鉛檢測結果對比(天水 vs. 西安)

這種巨大差異引發了對檢測準確性和公正性的強烈質疑。從技術層面來看,血鉛檢測確實可能受到採樣方法、檢測儀器以及人體自然代謝等因素的影響 。例如,指尖採血更容易受到污染,導致檢測值偏高,而靜脈血則更為準確 。然而,鉛在人體內的半衰期約為28天,即使幼童在兩地採血時間有幾天間隔,血鉛數值也很難從超標數倍在短時間內變為正常 。根據紐約州衛生部2016年版操作標準,如果血鉛復檢與初檢差異超過一定範圍,就需要對檢測操作做進一步調查 。如果確實出現實驗室檢測與另一實驗室相差幾倍甚至數倍的情況,至少有一個實驗室在重新確認檢測能力、資質前,不適合繼續承擔檢測工作 。

然而,此次事件中兩地檢測結果的巨大落差,遠超出了正常檢測誤差的範圍,強烈暗示了人為因素的介入。媒體和公眾普遍質疑地方官員為「捂蓋子」而編造虛假檢測結果 。更有甚者,天水官員曾親自前往西安干預,試圖勸返家長回天水治療,並以醫保報銷為誘餌或威脅,聲稱若不回天水治療將不予報銷醫保費用 。這種行為模式,以及官方對檢測報告的模糊處理,強烈指向地方政府為控制事態而操縱數據。當政府作為信息發布和問題解決的主體,其提供的核心數據被證明存在嚴重偏差時,公眾對其所有信息都會產生根深蒂固的不信任。這種信任危機不僅限於此次事件,將會蔓延至其他公共事務,使得政府在處理其他公共危機時面臨更大的挑戰。

B. 中國兒童血鉛標準與國際標準的比較

此次事件也暴露出中國現行兒童血鉛標準與國際標準之間的顯著差距,這對兒童鉛中毒的預防和干預產生了深遠影響。目前,中國將兒童血鉛正常參考值上限設定為100μg/L 。根據中國的標準,血鉛含量在100-199μg/L之間被定義為高鉛血症,而達到200μg/L及以上才被診斷為鉛中毒 。

然而,與國際標準相比,中國的這一標準顯得「不合時宜的寬鬆」 。世界衛生組織(WHO)推薦的血鉛參考值是50μg/L 。而美國疾病控制與預防中心(CDC)在2021年更是將6歲以下兒童的血鉛參考值下調至35μg/L 。這一標準是根據美國兒童血鉛水平最高的2.5%來確定的,並且CDC每四年會重新評估一次,預計隨著美國血鉛水平的持續下降,這一標準還將進一步降低 。

中國現行血鉛標準顯著高於國際標準,這導致了對低劑量鉛暴露風險的低估,可能延誤早期干預,並加劇兒童長期健康損害。顏崇淮教授指出,即使血鉛低於中國目前設定的100μg/L,也可能對兒童的認知、行為發展造成損害 。從毒理學角度來看,鉛沒有絕對的安全值,任何水平的鉛暴露都可能對健康造成影響 。有充分證據表明,即使血鉛水平在50μg/L以下,也與較低的智商(IQ)和學習能力下降有關 。更具體地說,血鉛達到100μg/L的兒童,其IQ分數平均比血鉛低於10μg/L的兒童低6.2分 。

寬鬆的標準可能導致多重負面後果:首先,兒童在達到「鉛中毒」診斷前,可能已經遭受了不可逆的智力或神經系統損害;其次,監管部門對低水平鉛污染源的忽視,使得這些潛在的危害長期存在;第三,家長對孩子健康的誤判,因為他們可能認為只要血鉛值在「正常」範圍內就無需擔憂。這不僅是醫學標準問題,更是公共衛生政策的重大漏洞,未能充分保護最脆弱的兒童群體。

C. 官方信息公開與輿論控制

天水鉛中毒事件的處理過程中,官方在信息公開上的遲滯、模糊與前後矛盾,以及隨後對輿論的干預和控制,嚴重侵蝕了政府公信力,並加劇了社會的恐慌和不信任,形成了典型的「塔西佗效應」。

事件於7月1日接獲報案,但直到7月8日才發布官方通報,信息發布存在明顯的遲滯 。初期通報僅籠統提及「添加劑超標」,並未明確指出是含鉛顏料,使得公眾對具體污染源一頭霧水 。更甚者,官方通報中關於幼兒園園長和投資人「要求」後廚用顏料的表述,隨後又改為「同意」,這種權責表述上的微妙變化,進一步引發了公眾對信息真實性的質疑 。

在事件曝光後,天水官員追到西安醫院「維穩」,勸返家長回天水治療,並以醫保報銷為誘餌或威脅 。有家長反映,他們被告知「說錯一個字要坐牢的」,這顯示了官方對信息流動的嚴格控制和對家長維權的壓制 。家長們也普遍反映無法在網上正常發送信息,懷疑自己的網絡言論被官方限流壓制 。儘管相關新聞在中國社交媒體上引發熱議,但卻無法出現在熱搜關鍵詞上,這進一步證實了信息壓制的存在 。

公眾對官方通報的「顏料說」普遍不認可,質疑其動機和真相 。這種官方敘事與民間質疑的嚴重脫節,導致社會矛盾加劇。公眾普遍認為,官方試圖通過單一歸因來「漂白真相」,而這種做法反而加劇了公眾的不信任感 。即使官方發布信息,也難以平息輿論,反而可能引發二次爆燃 。

這種信息不透明和輿論控制的行為模式,導致公眾對官方的任何解釋都持懷疑態度,並將事件上升為對整個食品安全體系、兒童保護機制乃至政府治理模式的質疑。公眾的憤怒和不信任不僅針對涉事幼兒園,更指向了監管部門和地方政府。長期而言,這種信息不透明和輿論控制會導致政府與民眾之間的信任鴻溝不斷擴大,使得政府在未來處理任何公共危機時都將面臨巨大的信任成本,甚至可能引發社會不穩定。這也反映了中國社會在重大公共事件中,新聞媒體缺位導致官方通報成為唯一信息來源,但其公信力卻日益下降的困境。

IV. 監管失守與系統性治理漏洞

A. 幼兒園食品安全管理漏洞

此次天水鉛中毒事件的發生,直接暴露了褐石培心幼兒園在食品安全管理方面的嚴重漏洞,這些漏洞不僅是單純的疏忽,更可能是逐利驅動下對基本安全規範的漠視。

首先是食品採購環節的失察。幼兒園園長朱某琳和投資人李某芳竟同意後廚人員通過網絡平台購買彩繪顏料 。這些顏料的包裝上明確標示著「不可食用」且含有劇毒鉛 。這種採購行為超越了「疏忽」的範疇,指向了管理層的故意行為。在食用色素價格低廉、與工業顏料成本差異不大的情況下,選擇有毒顏料,其背後的所謂「擴大生源、增加收益」動機顯得極其荒謬,更像是對兒童健康的惡意漠視 。這揭示了私立幼兒園在缺乏有效外部監管時,內部治理可能出現的極端失控。當利潤成為唯一導向,兒童的健康和安全便會被犧牲,這對整個幼教行業的準入門檻和日常監管提出了嚴峻挑戰。

其次是食品製作流程的違規。後廚人員將彩繪顏料稀釋後,公然用於三色棗發糕、玉米腸卷等食品的製作 。官方公布的監控畫面也顯示,工作人員將顏料添加進食物中 。這種在製作流程中公然使用非食用物質的行為,表明幼兒園內部對食品安全規範的漠視已達令人髮指的程度。家長們質疑:「那些阿姨看起來也不是不識字,怎麼可能無知到把顏料放進食物裡?」 這不僅是個體行為問題,更是幼兒園內部管理體系的崩潰。如果連最基本的「食物不可添加非食用物質」的底線都被突破,那麼其餘的食品安全規範很可能形同虛設,這對幼兒園的辦學資格和管理能力提出了根本性質疑。

最後是內部監管的缺失。據調查,這種違規行為可能自2023年起就已持續存在,甚至有部分已從該幼兒園畢業的學生也檢出血鉛超標 。這表明幼兒園內部自查機制形同虛設。儘管家長曾作為代表被邀請參觀後廚,但鉛顏料被園方藏匿,園方還聲稱只使用酵母粉和小蘇打兩種添加劑,對家長進行欺騙 。內部監管的失效,使得外部監管的壓力無法傳導至幼兒園的日常運營,形成了一個「自循環」的風險體系。所謂的「家長開放日」或「食品安全檢查」成為了掩蓋問題的工具,而非真正發現和解決問題的途徑。這也凸顯了在私立機構中,僅依靠自律和偶發檢查的不足,必須建立更為嚴格和常態化的外部監督機制。

B. 法律法規與監管體系的失效

此次事件的發生,不僅是幼兒園的個別違規行為,更是中國食品安全法律法規和監管體系在幼兒園層面執行困境的集中體現。

中國在食品安全方面有著明確的法律法規。《食品安全法》明確規定,食品生產經營者應當按照食品安全國家標準使用食品添加劑 。此外,《集中用餐單位落實食品安全主體責任監督管理規定》也要求集中用餐單位加強對食堂的管理,選擇取得食品經營許可的企業,並明確食品安全義務 。更為重要的是,中小學校長和幼兒園園長被明確為校區(園區)食品安全第一責任人,應建立健全食品安全管理制度和機構,嚴把原料採購關,並鼓勵安裝監控攝像裝置公開食品製作過程 。然而,褐石培心幼兒園的行為幾乎違反了所有這些規定:園長和投資人主導違規、非法顏料採購、製作過程公然投毒、內部監管缺失。這表明,儘管中國食品安全法規體系相對完善,但在幼兒園層面,其執行和落實存在嚴重的「短板和漏洞」,導致法律法規形同虛設 。法律法規的「失效」不僅是幼兒園的責任,更是監管部門的失職。如果法律法規不能被有效執行,那麼其存在本身就失去了意義。這也引發了對監管部門是否具備足夠的人力、物力、專業知識以及執法意願的質疑。

此次事件不僅是食品安全問題,也觸及了兒童環境安全保護的底線。《中華人民共和國未成年人保護法》明確規定,國家、社會、學校和家庭共同保護未成年人的身心健康和合法權益 。然而,鉛中毒不僅可以通過食物,也可能通過環境途徑(如水、土壤、空氣)發生 。此次事件中,兒童長期暴露於高鉛環境而未被發現,顯示環境安全保護機制存在漏洞。這促使人們反思,針對兒童的環境安全保護是否應有更具體的、跨部門的協調機制,以應對潛在的複合型污染風險。尤其是在工業污染歷史較多的地區,兒童環境健康監測應作為重點。

天水市市長劉力江在事件發生後承認,公共食品安全監管「存在短板和漏洞」,並表示將從中汲取教訓 。紀檢監察機關也已啟動調查程序,將依規依紀依法嚴肅追責問責監管失職、瀆職人員 。然而,公眾普遍質疑,為何這所收費不低的「高級幼兒園」長期疏於監管,食品留樣檢查形同虛設,《食品加工許可》過期無人問津,監管部門究竟何在 ?監管部門的「短板和漏洞」不僅是技術層面的,更可能是制度性怠惰、利益勾結甚至「保護傘」的存在,導致本可預防的悲劇一再重演。公眾對當地醫院檢測結果巨大差異的質疑,也讓公眾懷疑是否存在政府層面的操縱 。這種質疑指向了監管體系內部可能存在的腐敗、不作為或與被監管對象的利益勾結。如果監管者本身成為問題的一部分,那麼任何法律法規都難以發揮作用。這對中國的國家治理能力和反腐鬥爭提出了更深層次的挑戰。

C. 歷史的警示:悲劇的荒誕重演

天水鉛中毒事件並非孤例,其情節的荒誕重演令人深思。早在19年前的2006年,天水市麥積區就曾發生過類似的兒童集體鉛中毒事件 。當時官方通報的原因是當地工廠違規排放有毒廢水 。與此次事件驚人相似的是,當時天水當地檢測結果也被告知「正常」,但村民們帶著孩子跨省到陝西西安市中心醫院檢測後,共有211人鉛含量嚴重超標,其中68人被初步診斷為鉛中毒 。

19年前的悲劇在同一地點以相似情節重演,包括兩地檢測結果的差異,這強烈表明過去的教訓並未被汲取,深層次的環境污染問題或監管失效機制長期存在,未能得到根本解決 。無論是環境污染源(如鉛鋅轉運站 )還是監管體系的深層缺陷,都可能持續存在。這種「歷史重演」現象,不僅是對受害兒童和家庭的二次傷害,更是對政府治理能力和公信力的巨大諷刺。它揭示了中國在處理環境污染和公共安全事件時,可能存在「運動式治理」的傾向,而非建立長效、可持續的解決機制。

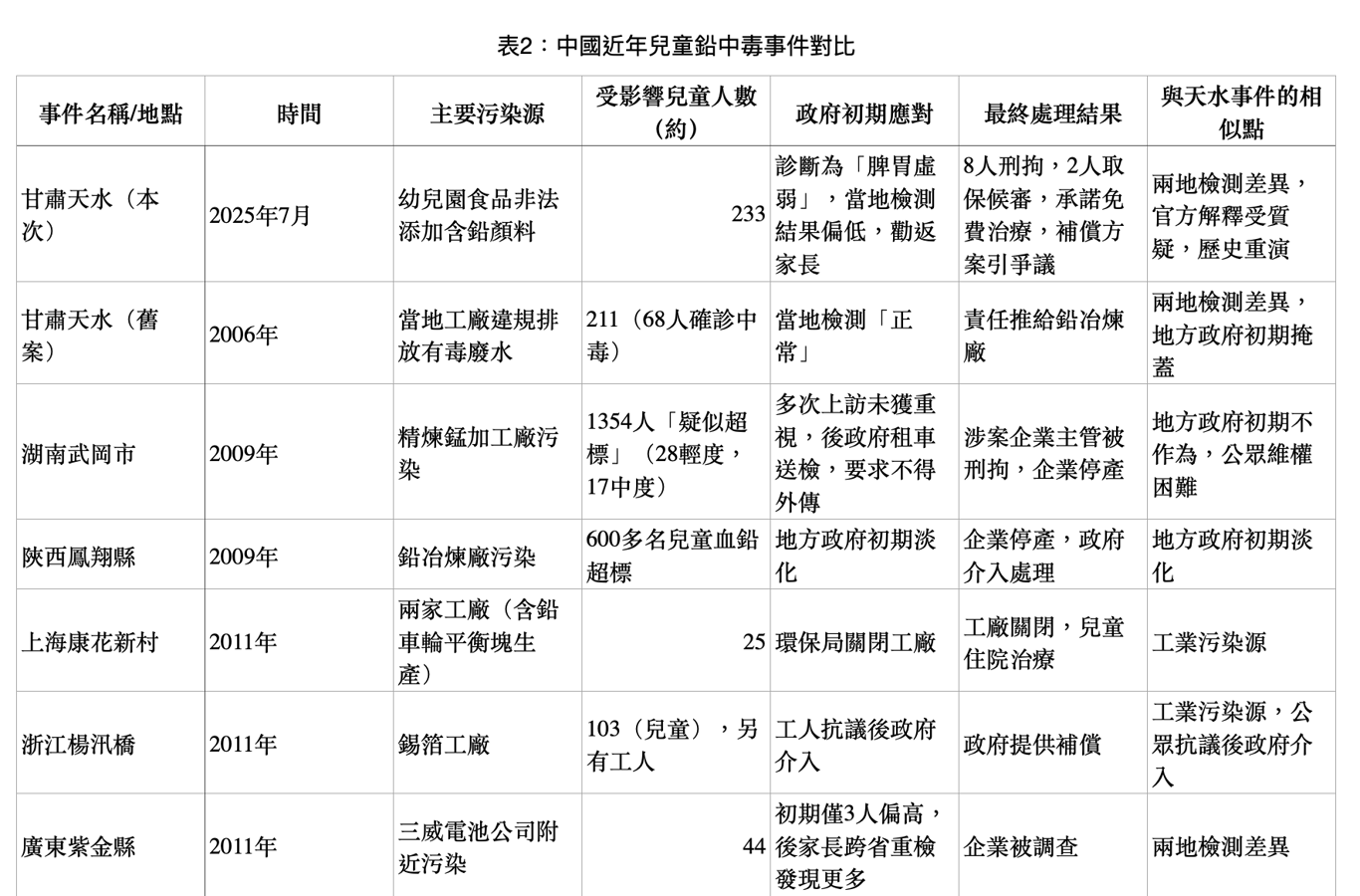

天水事件也並非中國境內兒童鉛中毒的唯一案例。中國曾發生多起類似事件,例如2009年湖南武岡市和陝西鳳翔縣的兒童血鉛超標事件 ,以及2011年上海康花新村、江蘇常州、浙江楊汛橋/德清/台州、廣東紫金、安徽懷寧/泗縣、湖南郴州等地的大規模鉛中毒事件 。這些事件的污染源多為冶煉廠、蓄電池廠、錫箔廠等重金屬污染企業的違規排放 。許多案例中,地方政府初期都曾試圖掩蓋或淡化問題,導致家長被迫跨省求醫或上訪維權 。

表2:中國近年兒童鉛中毒事件對比

這些案例的共性揭示了中國在環境治理和公共健康保護方面面臨的系統性挑戰,包括監管執法不嚴、企業社會責任缺失、公眾監督渠道不暢等。天水事件並非孤例,而是中國長期以來重金屬污染和地方政府治理模式問題的縮影,顯示出普遍存在的「先污染後治理」、信息不透明和公眾維權困難的困境。若不從根本上改革,類似悲劇恐將繼續上演。

借鑒國際經驗,可以為中國處理鉛污染事件提供有益啟示。例如,美國弗林特水危機(2014-2019年)中,密歇根州弗林特市飲用水受到鉛污染,約6000至12000名兒童受影響 。污染源是政府擅自更換水源導致老化鉛管析出鉛 。初期政府採取否認態度,直到居民自行送檢才揭露問題 。隨後,聯邦政府宣布進入公共衛生緊急狀態,撥款1億美元用於更換一萬多條鉛管線,並制定《飲用水安全法》修正案以完善檢測和披露機制 。最終,州政府支付了6億美元的賠償 。儘管如此,由於缺乏信任,許多當地居民至今仍拒絕飲用供水系統提供的自來水 。弗林特事件凸顯了政府初期否認導致信任崩塌的嚴重後果,以及後續巨額賠償和基礎設施改造的重要性。

另一個案例是孟加拉國香料鉛污染事件。當地薑黃粉中非法添加含鉛色素鉻黃,導致兒童血鉛升高 。孟加拉國政府高度重視這一問題,官員會見研究人員並與紐約市衛生機構溝通 。他們通過媒體宣傳、現場檢測、嚴厲執法等措施,使市場中鉛污染薑黃的比例從2019年的47%顯著下降到0% 。孟加拉案例則展示了政府積極、透明的干預和嚴格執法在短期內扭轉局面的有效性。這些國際經驗表明,解決鉛中毒問題不僅需要技術和資金投入,更需要政府的誠實、透明和負責任的態度。特別是重建公眾信任,是任何危機管理成功的關鍵。中國應借鑒這些經驗,建立更為獨立、透明的調查機制,並實施更嚴格的問責制度。

V. 事件的社會影響與信任危機

A. 受害者家庭的經濟與心理負擔

天水鉛中毒事件對受害者家庭造成了巨大的經濟和心理負擔,這種創傷遠超物質賠償所能彌補。

首先是高昂的醫療費用、誤工損失與長期照護壓力。家長們為了尋求準確的診斷和治療,不得不帶著孩子跨省前往西安,這意味著他們需要支付高昂的醫療費用和住宿費,例如西安酒店每晚180元 。儘管官方承諾提供免費醫療救治,並組建了由國家及甘肅、陝西、湖南、重慶相關專家組成的聯合醫療救治組,但由於對當地檢測結果和治療方案的不信任,許多家長寧願自費在西安治療 。官方提出的補償方案,如返鄉補助1000元,中重度中毒免費住院並一次性補償6000元,以及未來小學擇校權,被許多家長認為遠遠不足以彌補孩子所受的傷害和家庭所承受的損失 。此外,家長們為了照護中毒的孩子,不得不請假,導致嚴重的誤工損失 。驅鉛治療過程對年幼的兒童而言是極大的「折磨」,需要長期照護,這進一步加重了家庭的負擔 。

其次是家長對孩子未來健康的深切擔憂、焦慮與心理創傷。鉛中毒對兒童神經系統和智力造成的傷害是不可逆轉的 。家長們對此深感恐懼,甚至不敢上網查詢相關信息,因為「一百度都說這個影響神經、影響智商,有些人一輩子就这样了,我都不敢看手機」 。許多家長回憶起孩子過去「變笨」、「反應變慢」等異常表現,才意識到這並非錯覺,而是鉛中毒所致,這讓他們感到深深的自責和內疚 。家庭生活也因此被打亂,例如取消了原定的暑假計劃 。鉛中毒對兒童的不可逆傷害,疊加兩地檢測結果差異和官方維穩,給家庭帶來了巨大的經濟、心理和信任三重負擔。這種健康傷害的長期性和不可逆性,使得家庭不僅面臨當前的醫療和經濟壓力,更承受著孩子未來發展的不確定性帶來的巨大心理負擔。同時,官方的補償方案被認為不足,且兩地檢測結果的矛盾加劇了家長對治療效果和官方承諾的懷疑 。這種多重負擔和信任崩塌,導致受害家庭不僅是物質上的受損者,更是精神上的受害者。這對社會的穩定和諧產生深遠影響,因為家庭是社會的基本單元,當家庭對基本公共服務和政府失去信任時,社會凝聚力將受到嚴重侵蝕。

B. 公眾輿論與政府公信力的侵蝕

此次事件在中國社會引發了廣泛的公眾輿論,並對政府公信力造成了嚴重的侵蝕。

官方敘事與民間質疑的嚴重脫節,導致社會矛盾加劇。 官方堅持將事件原因歸結為幼兒園非法添加顏料,但公眾對此動機和解釋普遍不認可 。公眾質疑為何其他三所由同一投資人管理的幼兒園未受影響,為何有毒顏料與食用色素價格相近,以及為何有未食用園內餐點的孩子也出現血鉛超標 。這種官方通報與民間質疑的嚴重脫節,導致官方信息被質疑為「漂白真相」 。這種脫節導致公眾對官方的任何解釋都持懷疑態度,並將事件上升為對整個食品安全體系、兒童保護機制乃至政府治理模式的質疑。公眾的憤怒和不信任不僅針對涉事幼兒園,更指向了監管部門和地方政府。

公眾對食品安全、兒童保護乃至整個治理體系的深層擔憂與不信任。 事件引發了對中國食品安全問題的廣泛質疑,特別是幼兒園等集中供餐機構的監管 。公眾普遍對政府處理危機的能力和透明度表示失望,認為存在「捂蓋子」和「官僚自保」行為 。此次事件成為中國社會信任危機的又一個縮影,官方試圖控制輿論和單一歸因的做法,反而加劇了公眾的不信任感,使得政府在未來面臨更大的治理挑戰。信任是社會運轉的基石,當政府的公信力受損時,其政策的執行效率、社會的穩定性和公眾的合作意願都會受到嚴重影響。此次事件的處理方式,將加劇社會的「塔西佗效應」,使得政府在未來推行任何改革或解決問題時都將面臨巨大的阻力。

C. 社會各界對受害者及其家庭提供的支持情況(官方與民間)

面對如此嚴重的公共安全事件,社會各界對受害者及其家庭提供了不同形式的支持。

官方支持方面,天水市迅速組建了由國家以及甘肅、陝西、湖南、重慶相關專家組成的聯合醫療救治組,全力為患兒提供免費醫療救治,並逐人建立血鉛濃度檢測健康管理台帳 。天水市市長劉力江也公開表示對此次事件造成的幼兒家庭的身心傷害「深感痛心、十分自責」,並承諾將千方百計做好幼兒治療康復和後續保障工作 。此外,省級和國家級專家也被派往天水現場指導醫療救治工作 。

然而,民間支持的力量也在此次危機中顯得尤為重要。家長們自發組織了多個維權群,在群內分享信息、比對血鉛數據、交流就醫經驗,共同尋求真相和治療方案 。這種民間互助的行為,在官方信息不透明和信任缺失的背景下,成為了家長們獲取信息、抱團取暖的重要渠道。同時,社會輿論對事件高度關注,通過網絡平台持續發聲,呼籲政府徹底追責和深刻反思 。

儘管官方提供了醫療支持,但由於信任缺失,家長更傾向於依賴民間互助和跨省資源。這種現象凸顯了官方支持的局限性,以及民間自組織力量在危機中的重要性。官方提供了免費治療和專家組支持 ,但家長仍不信任當地檢測和治療,寧願自費跨省就醫 。這種「用腳投票」的行為表明,僅有物質支持和醫療資源不足以彌補信任的缺失。家長更看重真相、透明度和對孩子未來的保障,而非短期利益。這種民間自組織和對官方的不信任,是社會治理中的一個重要信號。它表明,在公共危機中,政府僅依靠行政命令和資源投入已難以有效應對,必須重建與公眾的信任關係,才能真正實現社會的協同治理。

事件的本質與深層教訓

甘肅天水幼稚園鉛中毒事件是一場令人痛心的悲劇,其本質遠不止於單純的食品安全事故。它是一個複雜的綜合體,深刻反映了系統性治理失靈、監管缺位、信息不透明以及公權力濫用的多重問題。此次事件中,幼兒園管理層在逐利驅動下,罔顧法律法規和兒童健康,公然在食品中添加有毒物質,這不僅是道德底線的淪喪,更是對兒童生命權和健康權的嚴重侵犯。

兒童作為社會中最脆弱的群體,其健康權益保障在此次事件中面臨嚴峻挑戰。事件暴露了中國在兒童保護方面的嚴重不足,特別是在幼兒園等集中供餐機構的食品安全監管上存在致命漏洞。兒童對鉛的吸收率高、排鉛能力弱,且鉛中毒對其神經發育和智力造成的損害是不可逆的,這使得此次事件的影響更為深遠和殘酷。

更令人警醒的是,此次悲劇並非孤例,而是歷史的荒誕重演。19年前,同一地區就曾發生過類似的兒童鉛中毒事件,且同樣伴隨著地方檢測結果的矛盾和公眾對真相的質疑 。這強烈警示,如果深層次的環境污染問題或監管失效機制未能得到根本解決,類似的悲劇將不斷上演,對社會信任和政府公信力造成長期且難以彌補的侵蝕。公眾對官方解釋的普遍不信任,以及對信息透明度的強烈訴求,都指向了政府在危機管理和社會溝通方面存在的巨大挑戰。