国产化是一把双刃剑:战略、实力与“民心”的真相

在这个瞬息万变的时代,我们常说“国产化是一种战略选择”,但实际上,它更像是一把双刃剑。用得好,是腾飞的引擎;用得不好,可能反而成为发展的绊脚石。我们必须明白:工具从不决定胜负,决定胜负的是使用者的实力、认知与节奏。

一、凡事皆有两面,关键在于驾驭

“国产化”本身不是目的,而是一种手段,它既可以增强自主可控,提升产业链韧性,也可能导致技术封闭、生态断层。如果一个国家或企业贸然推行国产化,而没有足够的技术积累、产业生态支撑和用户基础,那就像是在没有准备好的时候捅了马蜂窝,最后可能反而被反噬。

这就是“双刃剑”的本质——利器在手,并不等于你能驾驭。

二、真正的竞争,是谁更有实力

人们常犯一个错误:以为“我能干”就等于“我应该干”。但现实是——你能干的,对方也能干;如果都干了,最后赢的是更有实力、更有生态、更能坚持到底的一方。

所以,不是“国产替代”这个口号有多响亮,而是:

有没有产品力,用户愿不愿意用?

有没有生态力,开发者愿不愿意投?

有没有战略力,是否能持续投入、全球对话?

国产替代不是一场口号竞赛,而是一场长期的、系统性的、实力层级的综合较量。

三、“得民心者得天下”,那什么是“民心”?

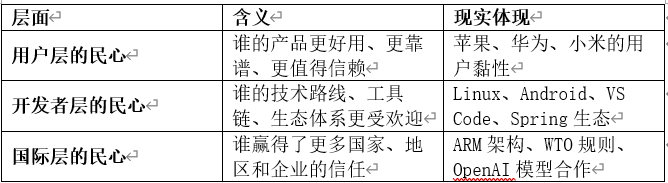

很多人会引用这句话,但却忽略了一个关键追问:“民心”到底是什么?

这个问题没有标准答案,但可以从多个层面理解:

“民心”不只是用户口碑,还包括技术人员的认同、合作伙伴的站队、全球视角下的地缘声望。

所以,如果希望赢得“天下”,必须先赢得这些民心。如果你的做法只在一小块封闭市场获得支持,那只是“自嗨”;而真正有战略格局的企业和国家,必须面向全球竞争,赢得广泛的信任和使用。

四、中国的“国产化”起步是否过早?

从现实回顾来看,中国是在并未完全具备技术实力、产业基础与生态准备的前提下,就向全球发起了“国产化”的攻势。

典型例子如:

“去IOE”运动(去除IBM、Oracle、EMC)在金融、电信等关键行业推动;

在通信领域排挤思科、爱立信、诺基亚等国际厂商,尤其是有组织地替代思科设备;

这一过程中,华为成为最大受益者,在国内获得了大量政策和市场红利,但也因此成为“箭靶”,被视为中国扩张技术势力的代表。

结果是——华为在海外市场受挫,甚至成为部分国家封杀对象。这不仅打击了企业本身,也传导影响了整个国家在全球技术生态中的话语权。

这正验证了那句战略警告:

“如果你贸然捅了马蜂窝,却没有强大实力与制度手段彻底处理后果,就很容易被反噬。”

五、战略部署不能轻易“捅马蜂窝”

推动国产化、去美化、重构链条……这些听上去都很“提气”,但战略从来不是喊口号,也不是一时情绪所致。

真正的战略判断必须基于以下三问:

我是否有能力应对对手的反击?

我的资源能否支撑长期博弈?

我的生态和盟友是否站得住脚?

如果没有建立完备的应急机制、无法打通上下游生态、缺乏全球影响力支撑,贸然“捅马蜂窝”,只会陷入孤军奋战的境地,结果是被对方的反制反噬。

六、结语:战略的底层,是对“规律”的认知

真正的战略家,懂得道法自然——学习规律,掌握规律,应用规律,而不是违背规律或幻想弯道超车。

国产化可以是一条通往自主之路,但前提是有准备、有实力、有定力,否则就是危险的误判。而“民心所向”的胜利,不是靠宣传赢得的,而是靠产品、生态、服务、认同感一点一滴积累出来的。

正所谓:

仁者见仁,智者见智,最终见的是实力与格局;而胜者为王,往往是因为顺势而为、顺民心而动。