仿如直系親屬的伴奏樂手

在六十年代,是偶像派年代,只要樣貌外型突出,其餘的,唱片公司自會安排,找合適的歌曲,再找其他樂手配合演奏,很容易出頭。踏入七十年代,開始湧現唱作歌手,他們自己會寫歌,有才華有理想,他們也需要一些伴奏樂手幫忙,合作做音樂,甚至一同去巡迴演唱。這些都是專業的樂手,但都只是在背後默默耕耘,做好每一張專輯,做好每一次現場表演,但甚麽音樂奬項,總輪不到他們,也不是甚麼名成利就。

有些頂尖的,技術和音樂造詣也算和一些有名氣的,不遑多讓。自己認識的,就有一隊叫Toto的樂隊,全是頂尖的錄音室樂手,走在一起以自己名義做音樂,在八十年代算是有點成績,兩首單曲《Rosanna》和《Africa》算是傳誦一時。他們也兩邊兼顧,一直替別人伴奏(session musicians),也一直維持樂隊。

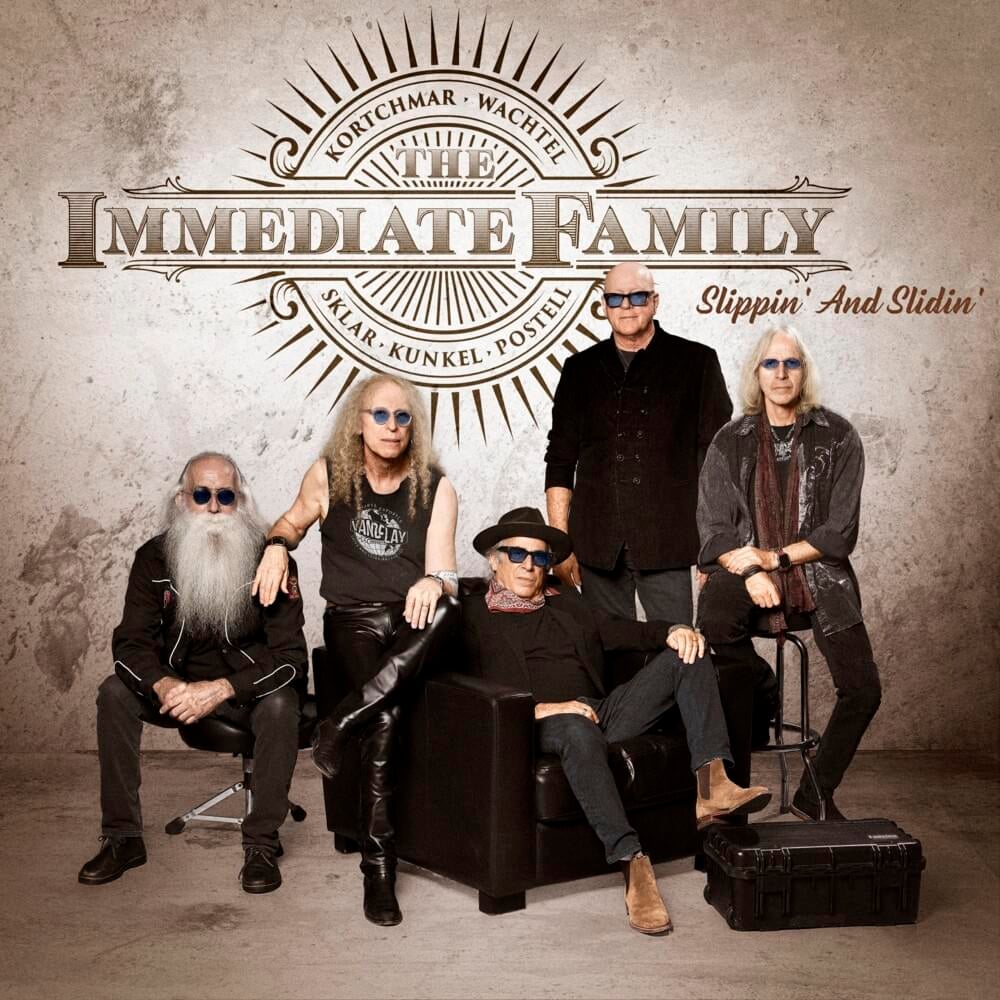

而這部紀錄片的幾位樂手,主要活躍於加州,特別是洛杉機一帶,很多時一同工作,合作過的歌手包括James Taylor,Linda Ronstadt,David Crosby,Jackson Browne,Neil Young,Stevie Nicks等等,由七十年代到今天,大部分人都六、七十歲了,早幾年竟然動起念頭自己組隊。這些人包括Danny Kortchmar,Waddy Wachtel,Russ Kunkel,Leland Sklar 和Steve Postell,他們合作經年,駕輕就熟。他們叫自己為「Immediate Family」,就是直系親屬的意思了,他們全職工作,又經常一起上路巡迴演唱,真的是見大家多過見自己家人。

他們主要是做現場表演,做自己音樂的時間不多,很多是他們以前替別人做的音樂,不少是流行一時的。稍遜的,可能是主唱部分,始終他們不是正式歌手。不過,音樂搭夠,也算頗受歡迎。大家都一把年紀,只要大家開心便足夠了。

我不期然想起香港的情況,在廣東歌崛起的時候,有大量不同的歌手湧現,很多其實沒有甚麼音樂底子,音樂部分就由唱片公司安排,公司都有自己的班底,大家可能聽過甚麽「寶麗多大樂隊」這樣的稱謂吧。這些幕後伴奏樂手一樣是參與多不勝數的專輯,和全港的歌手合作過。在英文歌過渡至廣東歌的時候,很多歌手都用個人名義單飛,但他/她們之前合作的樂隊成員,便變成伴奏樂手。例如許冠傑,他的樂隊蓮花成員便繼續和他合作,在專輯上做音樂,在現場表演中伴奏。繼而在其他歌手的專輯中,擔任同樣角色。如果有留意,當時有周華年,楊雲標,馮添枝等名字,出現在不少寶麗多(後稱寶麗金)的專輯,甚至晉身成為監製。

不過,不知是不是合約原因,這些樂手在不同公司的專輯上出現時,總是用一個花名,或者是簡稱,如「阿偉」,「Joey」便算,一般歌迷想留意,也不得要領。這些都是香港頂尖專業的樂師,所以他們也會想做自己的音樂,詳情可參閱我另一篇文章(香港第一隊Rock band),當年由Ramband,演變成Chyna,再分拆出Blue Jeans(藍戰士),大家開始比較熟悉這些音樂人,例如鼓王唐龍(Donald Ashley),結他手Peter Ng,蘇德華(小飛俠,華仔)等等,比較攪笑是低音手單立文,因為多次在電影中飾演西門慶一角,大家反而直呼其角色名字算了。

藍戰士也是參加比賽(亞太流行曲創作大賽香港區)得到冠軍而出道,憑一曲《豈有此理》而走紅一時。當時正值香港第二波樂隊潮,也算做出一點成績,可惜只是短短三、四年時間,樂隊便告解散,三人各有不同路向,只有蘇德華一直做伴奏樂師,參與不少演唱會的演出,直至今天。畢竟在香港,樂隊的壽命和知名度,無法和外國的相比,能夠做自己喜歡的事情,甚至以此為職業,已經算不錯了。

在加州這支「直系親屬」樂隊,依然活躍,出版自己的音樂,巡迴演出,雖然有半數作品是別人的,但卻是他們曾經參與共同創造的,亦曾經多次在現場演出過,但今次,焦點卻落在他們身上,那份滿足感便不言而喻。很多時,曾經合作過的歌手和樂手都來作座上客,看一起闖蕩江湖的老相識的表演,換個角度,真的慶幸彼此曾經遇上。

聽歌時間: