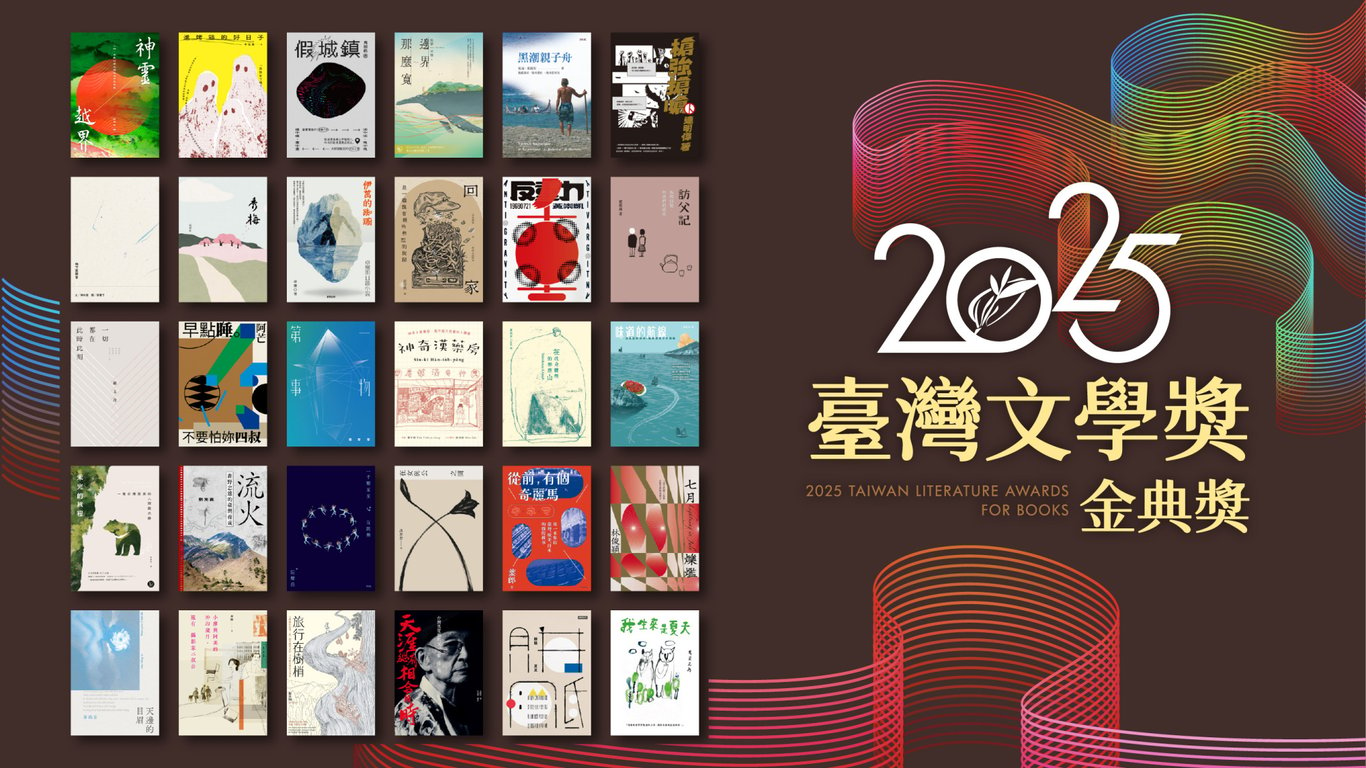

2025臺灣文學獎金典獎.入圍名單與評語》質量兼美,多元創作盡展文學性

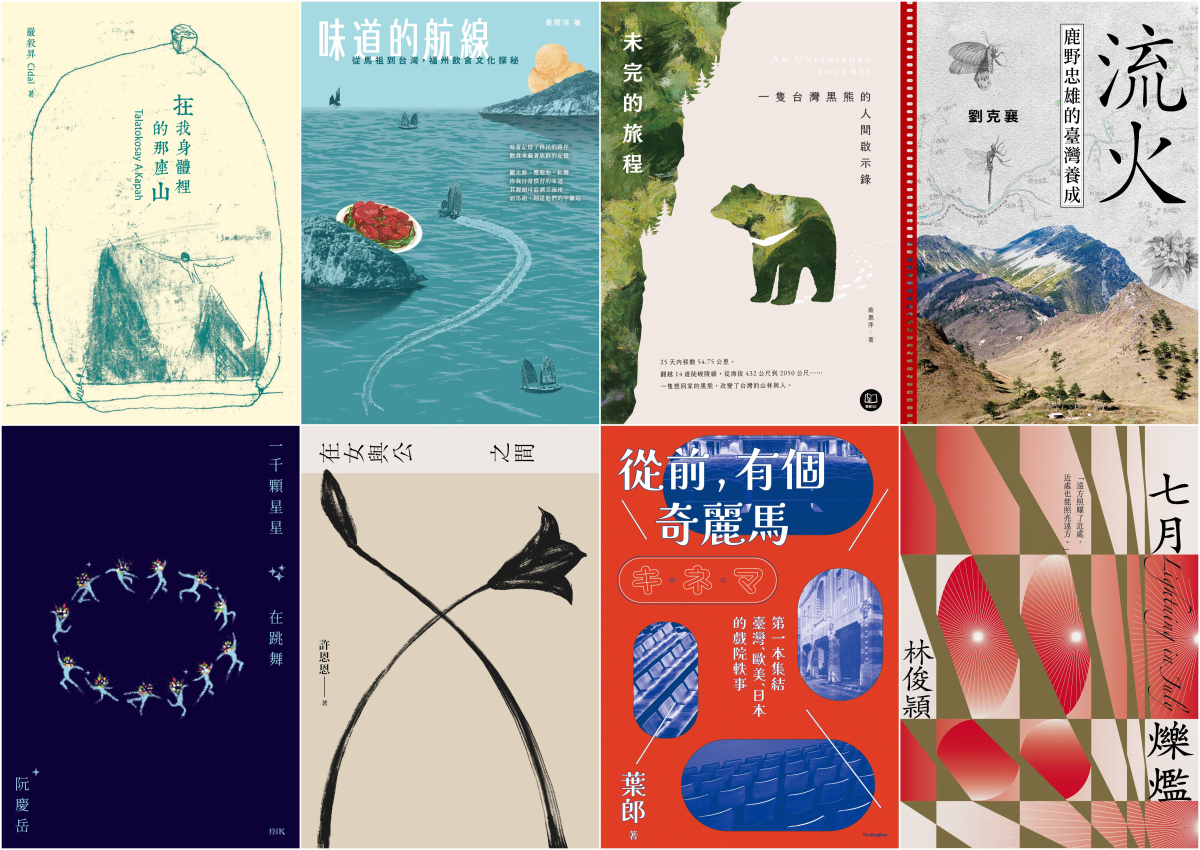

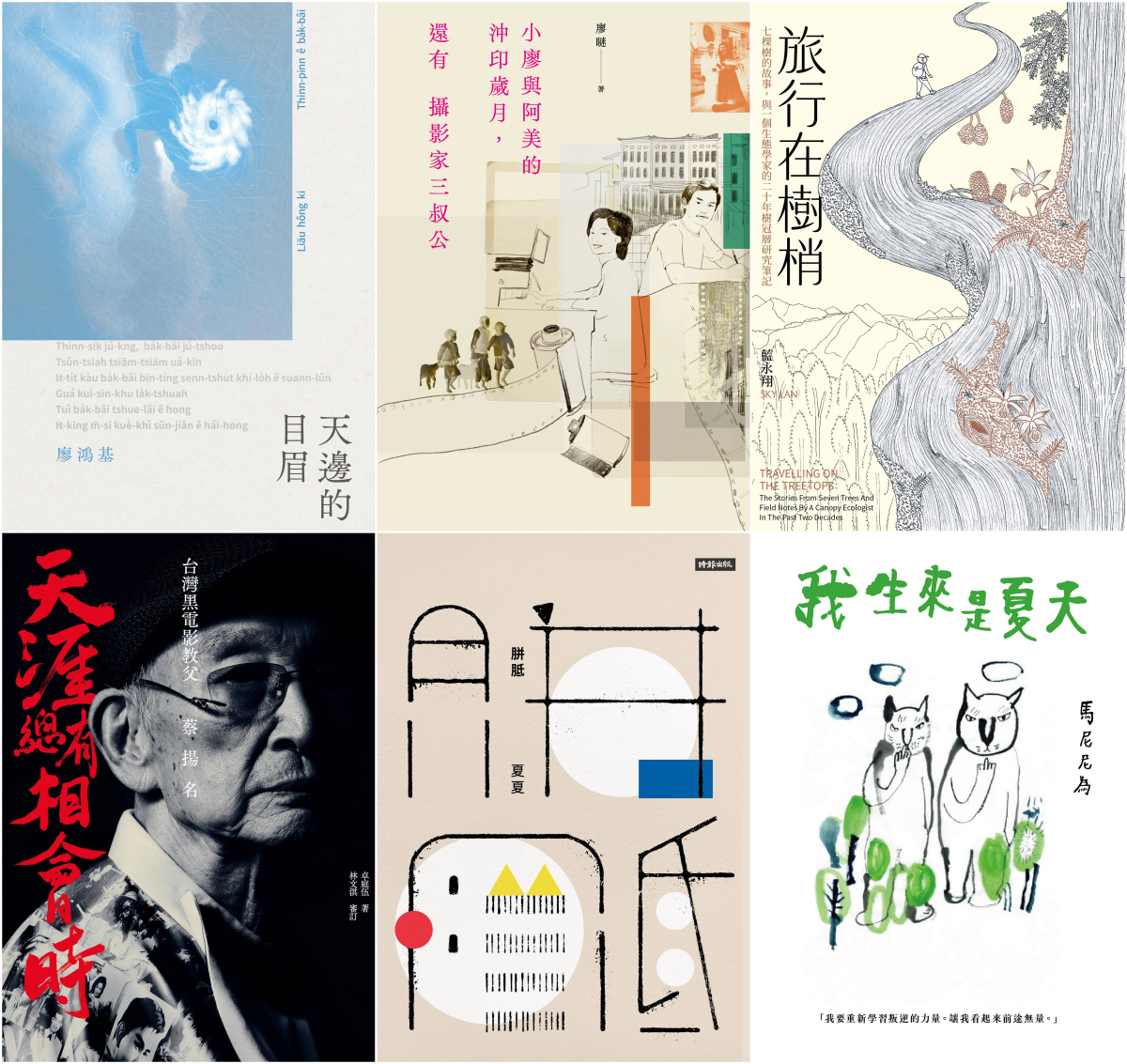

2025年臺灣文學獎金典獎入圍名單於今(30)日正式公布。本屆金典獎共有225件作品參賽,最終30件作品入圍,涵蓋小說10件、非虛構書寫9件、散文6件、詩集4件及繪本1件,既展現當前文學創作的多樣性,也反映跨越各種形式與框架的「文學性」,呈現不同世代的創作者所開創獨特的文字空間。接下來,這30部作品將共同競逐1名金典獎百萬年度大獎、7名金典獎、3名蓓蕾獎。

評審團指出,本年度參賽作品「輸出穩定」、「質量兼備」,作家們在眾聲喧嘩的文學環境中仍持續累積並有所突破,中生代作家表現尤為穩健,多年歷練厚積薄發,且依然保有旺盛的企圖心,讓人得以縱向觀察其持續精進的脈絡。近年蔚為風潮的圖像文學與繪本創作亦是亮點之一,無論在題材選擇、敘事手法,或文字與圖像之間的交融表現,都體現鮮明的創意與獨特的藝術魅力,為金典獎注入更多元且具未來性的文學能量。

另一個引人矚目的現象,是原住民作家的突破性表現,今年共有5部原住民作家的作品入圍,創下歷史新高。與此同時,許多非原住民作家也在作品中書寫原住民議題或擷取相關素材,拓展了新的題材想像,也在文化理解與跨界表達上積極嘗試,增添各種「說故事」的可能。

評審團也注意到創作者既「破壞」又「建立」的雙重性,勇於挑戰既有框架,並在文字與意識的交錯中開拓邊界。這些作品無論在語言運用、形式探索,或是對當下社會的批判思考,都呈現強烈的時代性,除了是個人情感的抒發,也是對社會處境與歷史記憶的深刻回應。作家們一方面大膽拆解既有風格、個人視角與敘事結構,另一方面又致力於再造文字世界和抽象意識的表達,構築充滿活力的文學景觀。

2025臺灣文學獎金典獎 入圍名單與評語

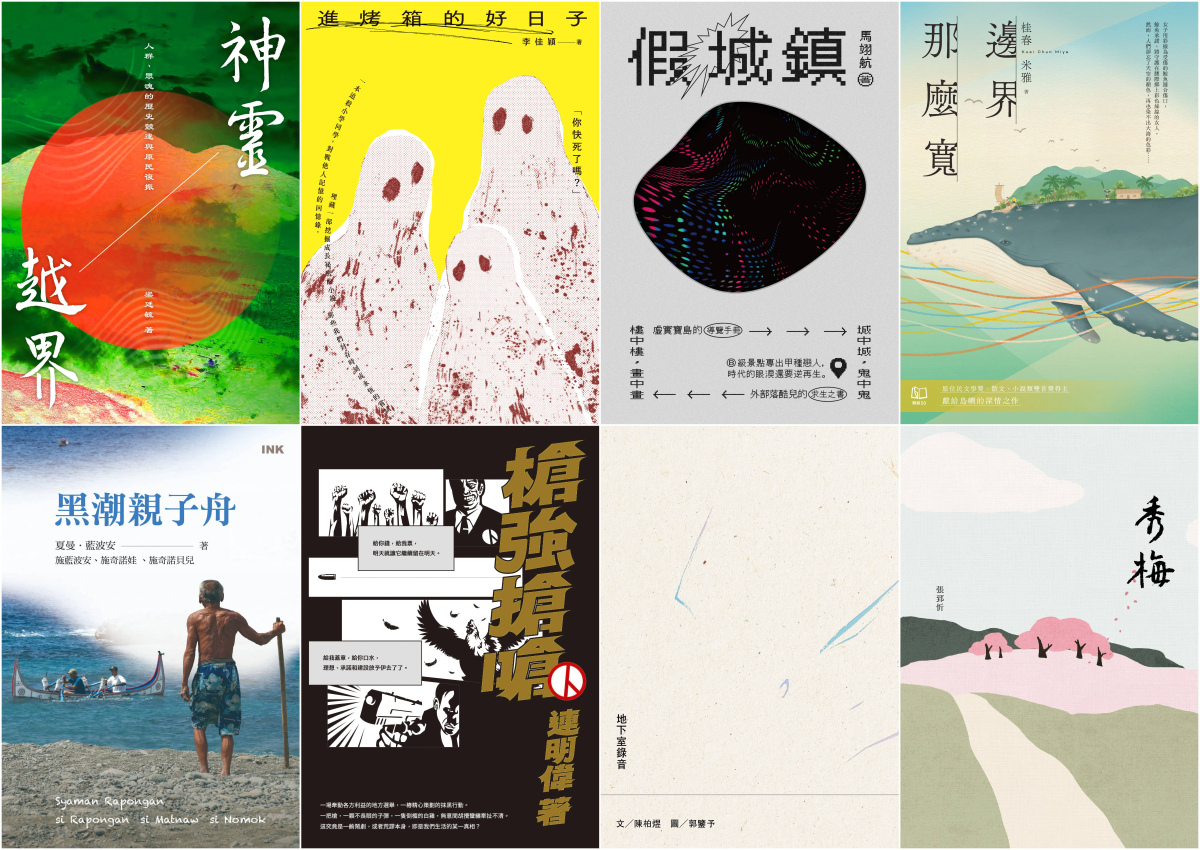

《神靈越界:人群、眾魂的歷史與原民復振》,梁廷毓著,游擊文化出版

入圍評語

《神靈越界:人群、眾魂的歷史與原民復振》是一本越界之書,作者梁廷毓是當代藝術的研究者與創作者,跨足人類學、歷史學與民間宗教研究,卓然有成。從2016年起,梁廷毓便以淡北的原漢關係與信仰為題,探討今日我們稱為「凱達格蘭族」的原住民族,如何在數百年來漢人的落地生根下,成為隱身在大臺北都會區的少數人群。他以扎實的田野調查證明,由於一尊「番仔王爺」的存在,以及「七星山作為祖靈之地」的建構與想像,族人或許隱形,但認同並未消失,「一種嶄新的人地關係與『回部落』的想像,正在凱達格蘭族人的打拚下,儼然浮現」。(複審委員:洪廣冀)《進烤箱的好日子》,李佳穎著,自轉星球文化出版

入圍評語

這部作品推進了臺灣當代小說的敘事邊界與典範轉移,讓小說本身成為記憶辯證的場域,而非只是承載記憶的媒介。主述者阿丹從第一頁開始就在掂量回憶錄與虛構小說之間的距離,她「訫/信」口開闔著記憶的抽屜,將小學同學、父母與自己抽出、疊合、對照、互讀,不讓自己成為記憶的中心,而是解構自己的記憶。

親密/子關係、性別經驗、情感實踐等恆常主題,在小說中看似被安放在啟蒙成長的軸線上,實則懸置於「反」成長的重寫與複寫的辯證中,就如謊言與真實從來不是相互對立,而是互相成立。透過精湛的敘事技術,小說靈巧地調度普通人的回憶,讓書中人物既「演」又「說」、同時擁抱原音與失真,也讓記憶不是複寫而是創造,從而將一部人生小品寫成經典極品。(複審委員:陳佩甄)《假城鎮》,馬翊航著,九歌出版

入圍評語

許許多多出入《假城鎮》的方式,八個章節就像八座看板鷹架,讀者可以自由選擇你要的讀法。作者對於編寫成書的概念清晰,手路幼秀,如同紙上策展。而「且錄其音」作為一種寫法,語言調度成為亮點,抽神經一般,改造字面,鍛鑄新意;作者的字裡行間,「始終有人」,則提示一條抒情的徑路——因此閱讀,更像是要「經」假城鎮,積極通向一個所念所想的更好的所在。那是生命書寫的重劃區;也是當代文化觀察的新生地。每個分輯涉及的議題,均潛藏再創作與再論述的量能。(複審委員:楊富閔)《邊界 那麼寬》,桂春.米雅著,聯經出版

入圍評語

《邊界 那麼寬》一書,描寫了臺灣多元族群的融合、文化差異與衝突、價值觀的歧異與環境議題的關懷,它不僅是一本小說,更具體地呈現出近代臺灣原住民族的處境。族人寫族人的事,因此顯得特別細膩而有脈絡,書中主線的身分認同與追尋、窘迫和掙扎,在在俱是當下原住民所必須面對的事實,面對需要勇氣,也讓書中「蘇麥伊娜」的存在愈顯重要。

「蘇麥伊娜」是靈媒,更是部落傳統的守護者,她負責族人與所有神祕事物的連結,其中也包括和大自然的對話,因此對應出傳統文化面對現代化的困境。「蘇麥伊娜」的消失,讓原本的精神信仰斷裂之後,族人惶惶無處可依,透過作者的筆娓娓道來。書中所處理的多線敘事,跨越百年的記憶,因著作者綿延不絕的創作功力,與對自我族群的深厚愛意,而顯得清晰且層次分明,是一本值得推薦的小說。(複審委員:利格拉樂.阿𡠄)《黑潮親子舟》,夏曼.藍波安、施藍波安、施奇諾娃、施奇諾貝兒著,印刻文學出版

入圍評語

夏曼.藍波安的文字詩意與海味,已經是臺灣文壇公認的,而《黑潮親子舟》延續了作者一貫以來的風格,此次更加上孩子們的創作,不僅是延續作者的創作,同時也傳承達悟族的文化內涵,這是一本全家合力打造的作品,除文字之外,有海、有舟也有生活。作者強調「身體先到,故事才來」,唯有親身體驗,才會有敘事的內容;他依循傳統,從帶領孩子造船、捕魚到曬魚乾,親身示範如何成為真正的達悟族男人。

除男人之外,女性的角色也很重要,書中一開場便是妻子的芋田,這是滋養達悟族家庭的重要養分,傳統的家庭也面對現代化的衝擊,文中充滿傳承與反思。作者之二的兩個女兒,也以生活場景中的所見所聞,各自以詩和插畫的方式呈現,一個達悟家庭的完整呈現,也是一個海洋民族的文化縮影,以文化為底蘊與子同行,感動之餘也令人印象深刻。(複審委員:利格拉樂.阿𡠄)《槍強搶嗆》,連明偉著,印刻文學出版

入圍評語

當代文學不乏批判選舉亂象的佳作,如巴爾加斯・尤薩以《水中魚》深描個人參選經驗,奈波爾則以《艾薇拉投票記》嘲諷原鄉「民主」嘉年華。長篇小說《槍強搶嗆》另闢蹊徑,重點更在藉一次競選活動,寄存相關角色各異的內心景觀。小說以循環式四部結構,接駁黑道小弟、競辦秘書、資深樁腳和歸鄉記者等眾人獨語,且綴連彼此的潛行與公演。最後,小說並以結局的留白,複現眾人無論如何近身周旋,亦皆無法全景掌握的權力暗潮或洄流——沒有一個「地方」,不是更大空間裡的局部;任一位「鄉親」,都自我拖曳了更長時程的生疏履歷。

亦是因此,悖反於自身修辭的嬉鬧表象,《槍強搶嗆》相對深刻地體現了集體更漫漶的濡沫,與個人更日常的孤隔。這種欲將多重視角,總集為在地生活現場之細密揣摩的書寫意向,使本書,成為今年度企圖最為宏大的文學創作之一。(複審委員:童偉格)《地下室錄音》,作者:陳柏煜、繪者:郭鑒予,時報文化出版

入圍評語

這套作品創造了一個把玩閱讀的理想場所,除了出版品的物質形式,圖文本身也創造出另類的空間。印在塑膠片上的四十則散文詩、極短篇或小品文,無論是靜置或取用來閱讀,經常(被迫)與其他訊息疊合:閱讀者的指紋、其他層層堆疊的篇章、空氣中的懸浮粒子、桌面的紋路等等。這些「錄音」不僅擁抱這些物理雜訊,也勇於成為雜訊。

然而當閱讀者將文字與四十幅圖像並置,錄音本身轉換成另一種音像,帶有某一時期臺灣獨立音樂很愛的插畫MV感。又或者原本身世不明的文字被賦予另一種風格,帶著奇幻、近未來質地的圖像小說。這些無意或刻意的設計,讓這套作品有著難能可貴的辨識度與實踐性,更新紙本書、插畫、文字間的既定關係,讓文學本身行動化的同時、也感官化閱讀行為。(複審委員:陳佩甄)《秀梅》,張郅忻著,遠流出版

入圍評語

《秀梅》全書幾乎都是以客語為主要聲調,但並未因此而顯現閱讀障礙,作者以阿婆(也就是秀梅)為原型人物,構成一部色香味俱全的長篇小說,也是一個已逝去的時代下客家女性的縮影。一手好廚藝加上一間廚房,便是女子照顧全家老小的所在,也是一個客家女性終身倚賴的場域。仔細回顧阿婆的一生,作者選出21道料理,細細訴說秀梅的生命歷程。

從灶到廚房,場域隨著時代變化,甚至連待在廚房的人都換了國籍;從重男輕女的家庭女兒到子孫滿堂的阿婆,菜色也從秀梅的氣息換成新住民女性的風味。作者以三代女性的視角,以飲食史呼應生命史,呈現出不同時代的女性樣貌。經作者細膩的文字編織,訴說不同世代的女性,都有同為女性的無奈和感慨,咒語一般地困住每一個女人,秀梅會老去,而女性會找到前行的方向,此書正是前行的指引,令人不斷回味。(複審委員:利格拉樂.阿𡠄)

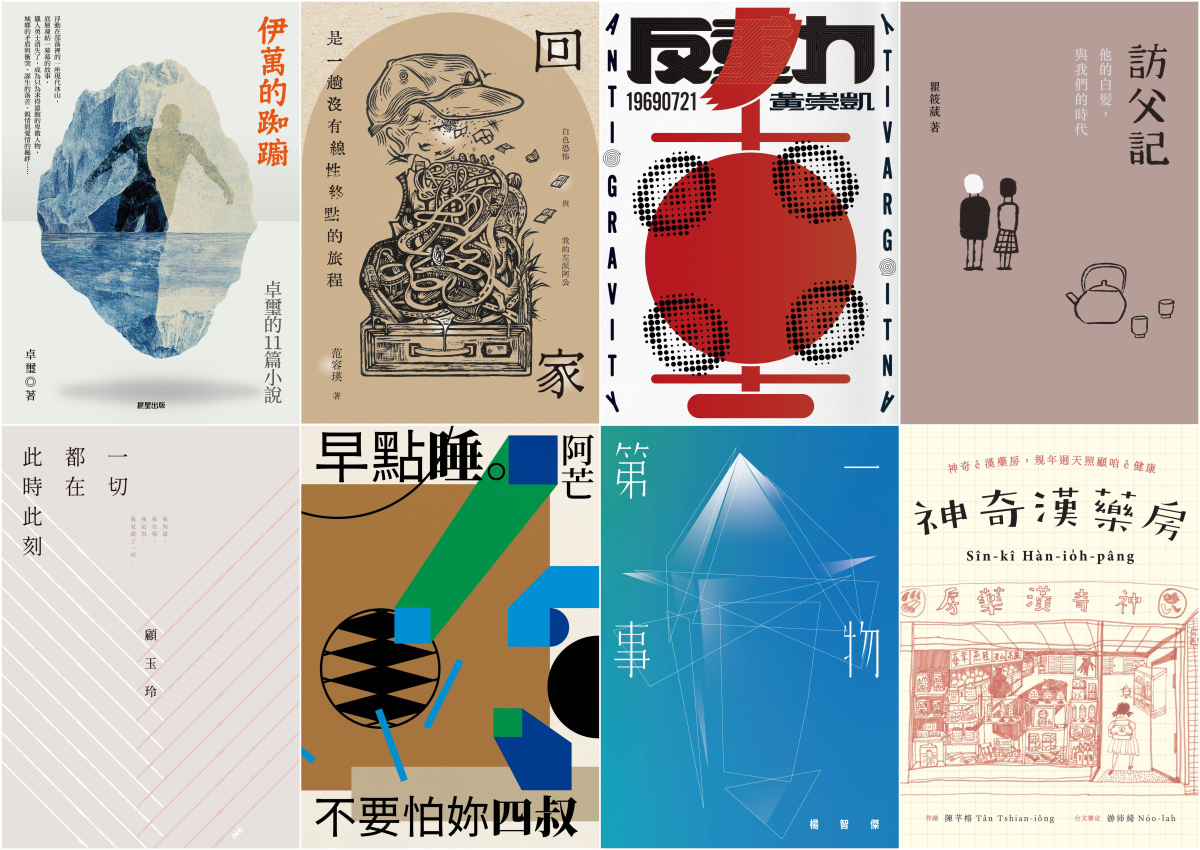

《伊萬的踟躕:卓璽的11篇小說》,卓璽著,晨星出版

入圍評語

《伊萬的踟躕》是11篇短篇小說的合集,且作品都是參與各文學獎項的得獎作品,含金量很高,頗適合做為預備參賽文學獎的作家閱讀參考。作者為泰雅族,在書中將泰雅族的黑色幽默展現的淋漓盡致,且有頗多篇章中以自我嘲諷的風格,陳述出在當代的原住民族人,面對生活困境的掙扎與無奈。

在殖民政權進入部落之後,無論是土地、狩獵、生活方式與文化傳承,都遭遇前所未有的衝擊,失去獵場的獵人、失去土地的部落、失去家庭的女性,如何在底層努力的生活,都成為作者筆下一篇篇小說的主角,犀利又精準。而過去原住民族常見的控訴書寫,作者則反轉此種模式,透過反諷嘲解的筆調,更加強化了主角們的處境,是一種突破過往的手法。原住民族的書寫得以各種類型呈現,也因此讓人更加期待,特別推薦給大眾閱讀。(複審委員:利格拉樂.阿𡠄)《回家是一趟沒有線性終點的旅程:白色恐怖與我的左派阿公》,范容瑛著,春山出版

入圍評語

這是一部屬於臺灣後記憶世代的家族史寫作,不僅標記了從當代回望歷史之難,更重要是提點出這個「難」不在時空距離,而是記憶與情感的斷裂。就如作者需以厚重篇幅重構第一代政治受難者阿公蔡再修的生平,以文字艱難踉蹌地趨近阿公的生命經驗、政治選擇與心靈景觀,卻僅能以單薄篇幅記錄第二代的母親與第三代的自己之間的齟齬、張力以及個人反思。這一寫作的失衡,在在體現了歷史的失重。

由此理解家族中的阿公、母親、孫女雖然是理所當然的線性連結,卻在社會主義、反政治、天然獨社運的世代間產生斷裂,究其核心原因並非政治意識型態,而是家族世代間的記憶與情感無法繼承。作者深刻體悟到,「回家」無法透過線性的路徑,因為歷史的纏繞與斷裂,讓旅程不再指向終點,而是此刻踏出的每一個步伐。(複審委員:陳佩甄)《反重力》,黃崇凱著,春山出版

入圍評語

從《文藝春秋》起,黃崇凱的創作,已令既驗史實再度鮮活,成為讀者必須重新審酌的懸案。在他的小說裡,「歷史」指的並不僅是逝去的時間,更是尚未揭曉的關聯,或我們從來不曾想像過的假設。《反重力》以共時性的問題意識,穿梭檢索1970年,如彭明敏逃亡、泰源監獄、刺蔣、美新處爆炸等臺灣重大政治事件。小說一方面繫連起這些事件的相互作用力,另一方面,也以太空人登月的跨域行動,以及大阪的萬國博覽,對照這個政治力場的猶然閉鎖。

在這般對照下,政治表面無形,卻無處不在塑造、且更持恆牽引舉世眾人生活條理。所謂「反重力」,於是也就有其涵納一時控訴或抵抗論述的更宏觀洞問。只因以人的身姿去昂首行動,原就違反重力法則;只因抗逆人的善忘天性去追探歷史,本就堪稱「反動」。《反重力》如是,為臺灣白色恐怖書寫引介了新穎思維。(複審委員:童偉格)《訪父記:他的白髮,與我們的時代》,瞿筱葳著,春山出版

入圍評語:

這部作品寫的是社會學者瞿海源的一生,作者是瞿海源的女兒瞿筱葳。瞿海源出生於四川,3歲時來到臺灣,在1960年代成為臺灣學術本土化、民主轉型與社會改革的推手。寫自己的親人一直不是個容易的事,特別當「傳主」是位小有名氣、在政治、學術、文化等面向均有建樹的知識分子。然而,就我而言,《訪父記》最讓人感動的,既非瞿海源本人,也非許多臺灣人曾經經歷的「時代」,反倒是「白髮」這一part。《訪父記》寫的其實是時間感:一種「莫名其妙地老爸就變老了、白髮蒼蒼,而自己的鬢角也冒出不少白髮」的時間感。這是一種普遍的經驗:在生命的絕大多數時間裡,你其實不太關心老爸怎麼過的;但為了瞭解自己怎麼變老了,你就纏著老爸,想知道過去發生什麼事。瞿筱葳很幸運,因為她還來得及,但很多人都已經來不及了。(複審委員:洪廣冀)《一切都在此時此刻》,顧玉玲著,印刻文學出版

入圍評語

此作以書寫者見證的每一刻,描繪了勞動者的時時刻刻。如工傷者的生命時間被暴力式切斷,原本在重力勞動中快速轉動,卻也在受傷失能的一刻戛然停止。然而這本書記錄的並非受苦與控訴,而是從停止之後的開始,以及那之後的每個時刻。

作者將自己的觀照放在勞動現場、在組織運動中、在家庭裡、在病床上、在失去自我的黑暗中看見的身影,並賦予這些身影立體的樣態:被剝削但從不停止抗爭、殘缺的身體從未停止前進、在苦難中沒有忘記笑、翻不了身的英雄好漢、許多微塵般的生命也能聚積成土。

整部散文集以深刻、鄭重的文字,寫下勞動者的韌性、運動者的意志、以及家庭作為修復居所的可能,示範了寫作黑暗如何不落入虛無,揭示了藝術的政治性與日常性,以及文字能夠收容並給出去的生命能量。(複審委員:陳佩甄)《早點睡。不要怕妳四叔》,阿芒著,雙囍出版

入圍評語

此詩集可以稱為巫者之詩。深具魔力的女聲,說著說著就如一條河流唱起來,跌宕、迂迴,奔流。詩的感性召喚,並非依循線性邏輯建構作品,而是藉由音韻與意象的交互作用,帶領讀者進入荒野,進入原始的意識場域。解讀阿芒的詩亟需納入聲音:朗讀、吟唱,讓火或者野狼在口中發生,才能真正觸及它的本質。近年來,議題式的詩創作蔚為流行,但是這本詩集直接滑過了議題框架,回到詩最根本的意識源頭。

本詩集勝出的另一特色,在於阿芒著重如何解讀「我」的散射。人的意識是否只是對「物」或「字」的單向流動呢?詩人所擷取的意象是否只是一對一的對應關係?阿芒的詩不僅於如巫的語言勝出,更展現出詩人如何玩耍、去抹消限制、指出意識的多向性,假如寫赤裸,她同時是阿芒的赤裸,是女人的赤裸,是政治的赤裸;反之,她也是赤裸的阿芒,赤裸的女人,赤裸的政治。大膽且反覆的意識交響,使得閱讀者目眩神迷,被拉進詩的多元宇宙,讓讀者感覺自己被點燃,被鬆動,被穿透。(複審委員:潘家欣)《第一事物》,楊智傑著,雙囍出版

入圍評語

詩創作,可以想成詩人如何打造出語言的「異空間」,讓讀者進入結界,體會詩人想要傳達的議題或是情感。但,《第一事物》的目標既非議題也非情感,而是回歸人的存在經驗。楊智傑所打造出來的空間頗近於科幻影集《黑鏡》的「白盒子」,也就是人的意識如何與世界連結,白盒子裡什麼也沒有,只有你自己,但因為自己正體驗著這個世界,所以白盒子裡也就什麼都有。詩句輕柔節制地提醒出對「現象」的自覺,例如「湖水」同時指向多重的心像,湖水可以冰封,也可以是夏天的粼粼反光,湖水同時存在你的心中或是宇宙盡頭,因為你存在,所以湖水存在。

哲學探討的主題,在這個時時著重於感官刺激,追求一切如何快速為我所用的時代,其實是寂寞的。但作者出版這樣的詩集,在此刻是一個很強大的提醒,提醒讀者反顧,留下一些時間跟自己相處,提醒自己不要在過載的訊息中迷航。詩句如同裂縫,引導讀者的思維轉向自省:我如何與世界相遇?我作為主體,如何凝視,如何擾動此刻?(複審委員:潘家欣)《神奇漢藥房:規年迵天照顧咱的健康》,陳芊榕著,蔚藍文化出版

入圍評語

這冊台文繪本寫的是在臺灣即將要消失的行業──中藥房。在西醫診所尚未普及時,臺灣的地方鄉鎮幾乎都會有中藥房,有點像是社區健康中心,不一定是感冒生病才去中藥房抓藥,客人也會為了青春期小孩轉骨進補、泡強身藥酒的理由來買藥材,而店家通常也熟知每一位熟客的特殊需求,這是臺灣鄉鎮很重要的文化和情感組成元素。但因為醫療法規的修改,要求中藥行要有合格證照才能販售中藥,無法取得證照的中藥行,面臨逐一轉型或關閉的命運。

作者以簡樸的畫面,搭配西部鄉鎮通用的台語文,敘寫各種神奇的中藥名稱、藥房生活場景,可以說是對於落日產業的深情返顧。今年參加評審的繪本作品,無論題材選擇或圖像文字表現都極佳,然而評審最終選擇《神奇漢藥房》入圍,正是因為它承載了難以再複製的在地記憶。在現代醫療進步與城市化的高速推進步調中,那些與土地深深相連的畫面與情意,仍然值得被看見、被記得,而如何傳遞這塊土地特有的故事,正是文學藝術創作的社會責任。(複審委員:潘家欣)

《在我身體裡的那座山Talatokosay A Kapah》,嚴毅昇Cidal著,斑馬線文庫出版

入圍評語

《在我身體裡的那座山》是年輕混血詩人的作品集,全書共有四輯,作品中充滿了現場意象,各種社會運動的街頭、民主眾聲的喧嘩與激烈的社會對話。事實上,近年來的原住民族街頭運動,大約是以巴奈等人常駐凱道的抗爭著名,和1980年代熱鬧的原運景象,已經有段遙遠的距離,尤其是那股憤怒的情緒,幾乎不可同日而語。但是這股久違的煙硝味,從打開《在我身體裡的那座山》,便可清清楚楚地嗅聞到。

詩人對於社會運動幾乎無戰不與,這些對現世的憤怒,積累成一篇又一篇充滿美學的詩章,有對他人的凝視,也有反觀自我的省思,作品裡的文字彷如詩人遊走的心情,一腳踏在原住民的認同上,一腳踩在不被接納的惶疑中。詩人將山海藏在身體裡,寫在字句裡,實則詩人不僅沒有山也沒有海,他在詩集裡創造出屬於自己的山海。是一部令人感動的作品。(複審委員:利格拉樂.阿𡠄)《味道的航線:從馬祖到台灣,福州飲食文化探秘》,黃開洋著,前衛出版

入圍評語

這是黃開洋的第一本書,在這本書裡,他想要回答的問題是:何謂馬祖人?何謂福州人?以及,什麼定義了「我們作為『人』的本質」?

會有這樣的提問,是因為當作者到馬祖居住後,發現這個島嶼的料理,竟能喚起小時候在外公外婆家用餐的滋味,這個滋味被歸類為「福州文化」的一部分,問題是,「誰」承載著這樣的福州文化?

《味道的航線》呈現黃開洋從臺灣到馬祖的返鄉之旅,就如童話所說的,一片片麵包屑指出通往森林糖果屋的路徑;他的返鄉路,上頭則有蔥油餅、甜甜圈、繼光餅與佛跳牆。馬祖人與福州人都是移民者,如同「流動的海水」,「不斷改變形體」。對作者來說,許多臺灣小吃中存在著福州味,這是家鄉的味道,而「能喚起記憶的飲食在哪,哪裡就是家」。(複審委員:洪廣冀)《未完的旅程:一隻台灣黑熊的人間啟示錄》,蔡惠萍著,聯經出版

入圍評語

這是記者蔡惠萍的報導作品,主角是一隻編號568的臺灣黑熊。2022年5月,一對獵人祖孫發現568誤入陷阱,因為害怕政府,同時也不了解相關法規,只好殺了牠。不料,這隻黑熊是已被標記的黑熊,配有衛星追蹤項圈,一動也不動的黑熊自然引起相關單位的重視。獵人的「滅跡」之舉隨即引起軒然大波。

《未完的旅程》便是在追溯568未完的旅程。蔡惠萍訪問了林業及自然保育署的相關人員、野生動物專家、曾照顧過568的保育員,以及最重要的,深入了解今日的山村,以及扣下板機的獵人祖孫。在蔡惠萍筆下,「我們所認知的黑與白之間,存在著不同程度的灰。」在今日臺灣,保育是社會與政府公認的主流價值,但也呈現了前所未見的眾聲喧嘩。然而,若以英文片語表達的話,“despite, and probably because of ”,我們所認知的「保育」以及「為何要保育」乃至於「要保育什麼」,資訊反倒愈來愈片斷,人們愈來愈難取得共識,對於不同意見者,也愈來愈難有著「同情的理解」。

《未完的旅程》是一部傑出的報導作品,讓讀者可以從「一隻黑熊之死」出發,整體掌握現今臺灣的保育圖像,這會是一本臺灣環境史與保育運動史的重要文獻。黑熊568的肉身會消逝,但因為《未完的旅程》,牠有可能成為臺灣集體記憶的一部分。(複審委員:洪廣冀)《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》,劉克襄著,玉山社出版

入圍評語

《流火》體制龐大,氣魄雄渾。本書以鹿野忠雄的臺灣養成為敘事軸線,作者為其立傳,應答了1987年初見經典《山と雲と蕃人と:台灣高山紀行》。本書亦是一本別出心裁的傳記。劉克襄著眼1920-1933此一斷代,彰顯其對鹿野的獨特認識。全書寫法連綴短篇成文,夾敘夾議的文體,時有詩意語句。篇篇皆「有我」。因而一方面讀到「青年」鹿野忠雄的旅次,但一路行文的追尋、求索,掩卷之際,從歷史那頭走來的,更是「詩人」劉克襄。

鹿野忠雄是一種「詩」的召喚。《流火》集結劉克襄不同時期寫作的亮點,旁徵博引,多重文本交織而成一個豐饒的故事星叢:無論報告筆記、史料文獻、漢詩小說,皆在作者恰到好處的「引」與「述」之餘,相互掩映,各自精采。重返、重讀、重遊,本是劉克襄寫作的技藝。《流火》一則召喚鹿野忠雄與其同代的先行者,實踐一種共同在場的時間美學;二則開拓散文新局,提示臺灣文學傳記寫作與散文寫作的未來性。(複審委員:楊富閔)《一千顆星星在跳舞》,阮慶岳著,印刻文學出版

入圍評語

走在臺灣現代主義書寫延長線上,多年以來,阮慶岳以風格獨具的方式,探勘這個書寫的哲學底蘊,即存在主義式的意義辯證。《一千顆星星在跳舞》由中年主角在大病初癒之際,回顧記憶中的往者,和群體那般挨近死亡的青春年代。在比俗世更如實的夢幻裡,在比肉身更堅韌的欲念中,小說執著再探一名從時光倖存之人,如何能讓原本固執不變的記憶,有了轉化的機會;如何得以喚醒生命裡的愛,與對此世的感謝與感動。

以及究竟如何,在免去西方神學教誨或罪贖觀念的情況下,仍得以猶如亦在人生中途的《神曲》詩人那般自我深許——因此「我們」前來,再次仰望星辰。小說裡,這個與記憶同行之人,既以旅途的偶遇直證神祕的必然,也以必然的未竟,嚮導餘生的自由。在《一千顆星星在跳舞》裡,這個抒情主體的證成,也還贈溫暖的光亮,予臺灣現代主義書寫的孤獨求索。(複審委員:童偉格)《在女與公之間》,許恩恩著,九歌出版

入圍評語

在辯證社運其後的長篇小說《變成的人》之後,許恩恩以《在女與公之間》,更入微探索社會權力結構裡,個人情感/情欲互動的悖論層面。全書收錄的九個短篇,無論內容有無連繫,皆可視為事關「體制化」論題的中介折面。小說所觸及的,既是在公部門存身之女性,對體制規訓的獨立反思與批判式運用,亦是這些女性,在面對體制外同伴時的自我審查或內在協商。在追求解放的道路上,人論惠特曼詩「使現有關於親密關係的分類法毫無用武之地」,許恩恩則可能令讀者再思,在必然存在著不對等的建制裡,親密的釐明何其艱難。

剖析縱然冷靜,小說筆觸卻並不疏離,栩栩勾勒會議室邊桌,或舊物堆積的房間。這是《在女與公之間》的另一獨特之處——它以簡練敘事,穿刺一個即離於結構作用的曖昧空間,照見無以言清、定位未有定解,並將那廣袤的「之間」,收納為具體日常。(複審委員:童偉格)《從前,有個奇麗馬》,葉郎著,新經典文化出版

入圍評語

《從前,有個奇麗馬》是本奇書。奇麗馬為キネマ轉成的漢字,而キネマ又是從cinema而來,即電影院、電影藝術、電影產業之意。本書作者葉郎娓娓道來臺灣、歐美與日本的戲院軼事,重返cinema呱呱墜地,到步入青春期走過黃金時代,以及面臨世代交替的百年風華。閱讀本書宛若看一部精采絕倫的電影,導演葉郎的敘事與鏡頭調度是如此流暢,讓人忘了時間,甚至也不敢去上廁所。

事實上,說葉郎宛如電影導演,可能還低估了《從前,有個奇麗馬》帶給讀者的愉悅感受。葉郎其實是個戲院經營者,從放映機的品質到販賣部要賣什麼,事必躬親,不放過任何細節。

《從前,有個奇麗馬》既是本關於奇麗馬的書,講述著做為一種藝術與娛樂形式的奇麗馬;與此同時,這本書本身也是個奇麗馬,是由文字、紙張、油墨等物質與形式構成的戲院,等著你捧著爆米花入座,屏息地等著一個感官的饗宴。(複審委員:洪廣冀)《七月爍爁》,林俊頴著,麥田出版

入圍評語

索引《我不可告人的鄉愁》的鄉愁所指,冷淬《猛暑》的盛夏煙硝,《七月爍爁》標注林俊頴創作的穩健步伐,再指一個除他以外,無人可能遠涉的小說藝境。這個領域,以「毛斷」(modern)作為核心概念,循此落定的,既是一個往日的文明空間,亦是當昔往消逝之後,人對文明的更漫長思量。如在歷史學家霍布斯邦的論證中,與「現代性」一詞同步誕生的新知識階層,始終具備的雙重精神性——家園以外,他們渴望進步與平等;家園之內,他們夢想亙古不移的溫厚與秩序。

就此而言,《七月爍爁》以雙線敘事,讓渴望與夢想更愈離異,卻也更加貼近。只因彼此看似毫無關聯,卻共同指證了渴夢者「我」的獨自實存。「我」所實用的文明證物,那超脫單純擬聲的鉤捺,那越過寂滅再建此在的書寫行動,即「我」所自領的後設家園。亦是如此,《七月爍爁》豐饒展示了現代人的前瞻之夢。(複審委員:童偉格)

《天邊的目眉》,廖鴻基著,有鹿文化出版

入圍評語

近年廖鴻基寫作屢屢給予讀者驚喜。新出的台語詩集如同〈拋碇〉一詩:「出了港喙/船尾放一條無形的線索 落底/當作碇,記持轉來的路」。若將《天邊的目眉》放回作者三十多年來的海洋文學寫作,予以顯微,亦是一種文學的拋碇。全書延續作者一貫節制的短題,而有別於散文聲腔的低迴細訴,詩作寫盡海風海湧,如同一本另類辭海──海洋的知識、術語、用字遣詞,海上種種的無以名狀,此刻正以詩的形式,展演聲音、節奏與文字的暗潮與浪靜。

〈十五暝〉是一次航程的特寫,〈海面〉則以「薄薄一沿/隔開」聚焦讀者的視點,觸探了寫實與抒情的邊界。〈冷底〉、〈沉底〉,指引一條幽闇深邃的目光,適合與《大島小島》的〈沉樓〉、《魚夢魚》的〈赤納鼻〉對讀。詩集的〈袂按算〉,宛如寫作自白:「欲無?用時間、用空等、用稀微、用疏遠/來兌換袂得通按算/的大歡喜」。此外,書籍編輯與詩作內文,互相彰顯:插圖、音檔的鑲嵌,皆讓這本巧小迷你的詩集,如同手心掌上的一片海洋,能夠「當作碇,記持轉來的路」。(複審委員:楊富閔)《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》,廖瞇著,遠流出版

入圍評語

家族書寫往往就是時代史的返顧。作者在訪談之中,意外踏入臺灣近代攝影史的暗房──沖印店發展的黃金歲月。以父母經營沖洗店的記憶為底,作者在田野調查的過程中,逐步連結起當時的同業人際網絡,召喚出1970年代臺灣照相店的「集體記憶」。包括技術如何自日本引進、父親如何遠赴多明尼加拓展業務,以及沖洗店如何修片等職人細節,讓沖印業不為人知的精采在文字中顯影。同時,書中也不乏家族書寫的微觀角度,以平實節制的敘事,寫小家庭創業的瑣碎往事,透露家人間不善言說卻深刻的親密感。

雖然是非虛構寫作,本書題材卻蘊含著強烈隱喻性,沖印店作為影像技術與消費文化的現場,不僅是私人經驗的複製所,也是時代記憶的聚散地。攝影看似能保存時間,也同時標記了時間的消逝。曾經風光一時的沖印產業,如今早已被隨手可得的手機攝影取代,在數位工具徹底改變影像生產與保存的今日,作者以一冊家族史,重新讀取經濟起飛年代的光影,可謂家族書寫與時代書寫的合體逸品。(複審委員:潘家欣)《旅行在樹梢:七棵樹的故事,與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》,藍永翔著,春山出版

入圍評語

關於樹上的世界,那個無法向人輕易比擬,心中難以言喻的所看所見。如此貴重的視點,亦是一個又一個「文學」的起點。「清晨天剛亮的時候,我就坐在六十幾公尺高的空中了。雖然穿著防水的衣物,但穿越灌叢和樹冠層時染上一身的溼氣,偶爾也會打一兩個冷顫。」、「每一棵參天大樹,都是時間和機運的結晶。能夠和他們相遇,其實沒有那麼理所當然。」、「我獨自在大樹的內部探索,能摸到根系的走向……」全書除了交織的七棵樹的故事,從封面繪圖、內頁繪圖、照片授權,乃至內文審定等,俱見出版編輯的細膩製作。

作為文學寫作與研究者而言,閱讀《旅行在樹梢》的最大贈禮,仍是作者真誠轉達了獨一無二的生命經驗。此一經驗,有其「美感」。行文調動而來的語詞字句,脫胎自重量感十足的田野與學術基礎,一方面帶領我們在知識層面的獲取;同時也在實踐垂直的、上與下的,內與外的,留意周身、周圍的想像之餘,去探索一種獨一無二的「安身立命」的哲學。(複審委員:楊富閔)《天涯總有相會時:台灣黑電影教父蔡揚名》,卓庭伍著,遠流出版/國家電影及視聽文化中心出版

入圍評語

人物傳記的寫作,是文學書寫的重要一支,《天涯總有相會時:台灣黑電影教父蔡揚名》提供我們理解戰後臺灣電影發展的一頁轉折。全書在細膩的材料詮釋、扎實的田野口述,交織影像與圖像的鋪陳,乃至獨到觀點的提出,作者總以有情之筆,生動勾勒了傳主──從演員到導演豐饒精采的生命際遇,同時寫出了蔡揚名個人與時代的互相彰顯。全書共分十章,架構嚴謹,深入淺出。每個章節緊緊連繫傳主具體或演或導的電影作品,以小見大,提供讀者捕捉一個時代的審美與流行,以及管窺臺灣社會不同時期的騷動與喧嘩。像是跟著蔡揚名一起走進戰後臺灣的電影地圖,看盡庶民生活有愛有恨、有情有義的精神圖像。是一本出色、好看,史料與知識含金量十足的傳記故事。(複審委員:楊富閔)《胼胝》,夏夏著,時報文化出版

入圍評語

不受害也不加害的普通女人,就像沒有乖張流血卻隱隱突兀的胼胝,是這本小說完美貫徹的核心。以社會形塑女性的敘事為本,養成胼胝的容器直指「家庭」;那許許多多的女人們主動或被迫選擇一腳踏進的場域,就如一雙大量生產的皮鞋,有著工整的製程與規格,但沒有完全適合這雙鞋的腳。也因此每一雙腳都在適應、都在摩擦、都破過皮、結痂、成繭,那些部位與過程太細小瑣碎,不足為外人道。

然而這樣平常普通瑣碎的書寫有其難度,不僅無法談原創性、樹立經典角色,也難以發揮敘事技巧。同時這樣的女性書寫可能不夠女性主義,主角大多積極同意又不抵抗,越普通越像個稱職的共犯。《胼胝》擺脫了這些疑慮,讓最平常的情節流暢推進,讓最普通的女性角色立體活豔,讓人讀著讀著就摳起自己腳後跟的那層繭。(複審委員:陳佩甄)《我生來是夏天》,馬尼尼為著,新經典文化出版

入圍評語

獨具魅力的鬼魅風格,馬尼尼為長年在「異鄉」與「原鄉」之間辯證,在作品中一再將自己「出生」。她的異鄉感受本身是一個滑動不定的點,從馬來西亞到臺北,從別人的家到自己的家,以補釘般華美的魔幻節奏,一再呼喊家園,製造出差異性與衝突感。

而本書中反覆強調的「母親」,本身亦沒有固定意義,多重的母親,虛假的與真實的母親,如貓的母親,如傭的母親,作家不斷跳躍重寫母親,藉此把自己「生出來」,每一次指認母親的過程,都形成一股意象土石流中的延宕與摩擦,永不歸位,永遠無法抵達真正的母親;而作家每次「再出生」都會產生新的家庭關係與新的叛逆,於是每一次叛逆、每一次埋怨疏離,都是對自我的再造。

在這本書中,馬尼尼為延續了過往的失根主題,解構自我歸屬;而在種種飄盪不定的呼喊之中,作家的叛逆得以形成不具殺傷力的鎧甲,她以柔軟眷戀如貓毛的鎧甲包覆自身,並且以不定時跳躍的時間感,巧妙縫合日常經驗,得以超脫自我,變形、且閃爍不定。(複審委員:潘家欣)

為了讓更多讀者能夠接觸到金典入圍好書,即日起至2026年1月31日,全臺獨立書店、連鎖書店、公共圖書館及大學圖書館,將陸續推出金典獎入圍書展,除了線下展示,亦有電子書平臺及網路書店的線上書展。

臺文館並與復興廣播電臺合作,由節目主持人冬陽策劃三集專題節目,依新詩、繪本、散文、小說及非虛構等文類,深入介紹所有入圍作品,於廣播節目《故事與它們的產地》播出。書展及節目等相關訊息將公布於臺灣文學獎官方網站與粉絲專頁,請關注臺灣文學的民眾密切留意,共同參與這場文學盛會。

臺灣文學獎官網:award.nmtl.gov.tw/

臺灣文學獎FB粉絲專頁:reurl.cc/0dbppM

2025年金典獎得獎名單預計於11月初公布,並於11月16日(日)下午在臺北市立文獻館樹心會館舉行贈獎典禮。●(全文於2025-09-30在Openbook官網首度刊載)