我們仰望的那一日最長:世界如何慶祝夏至

I. 引言|一年中最長的一天,是用來記憶與慶祝的

我一直都很喜歡夏至。

看吶,白晝冗長,蟬鳴悠揚,多美麗的意象!我總會想到自己的小時候,坐在沙發上,喝著波子汽水,啃著大西瓜,電視里放著我和我媽我們一起淘來的盜版碟,是我們最愛的偶像劇,我還記得那天看的是《命中注定我愛你》和《王子變青蛙》。她和我說,「我知道你沒寫完作業,沒關係,今天看電視,明天早上我給你請假,你下午再去,畢竟這可是夏至!」電視裡的音樂在唱:「等不到雙子座流星雨灑滿天際,先點燃九隻仙女棒代替」喔,有一個不關心學習成績卻堅持捍衛我童年的媽媽,真是美好的過了頭,我和她說等我長大了我要嫁給明道,現在看起來真的很好笑。這也正是我對這個節氣有特殊感情的原因。一段美好的記憶可以讓人在一生中的任何時刻都回想起那天的幸福。那天的作業豁免也太重要了。我想,大概這就是我最早的夏至慶祝活動了。

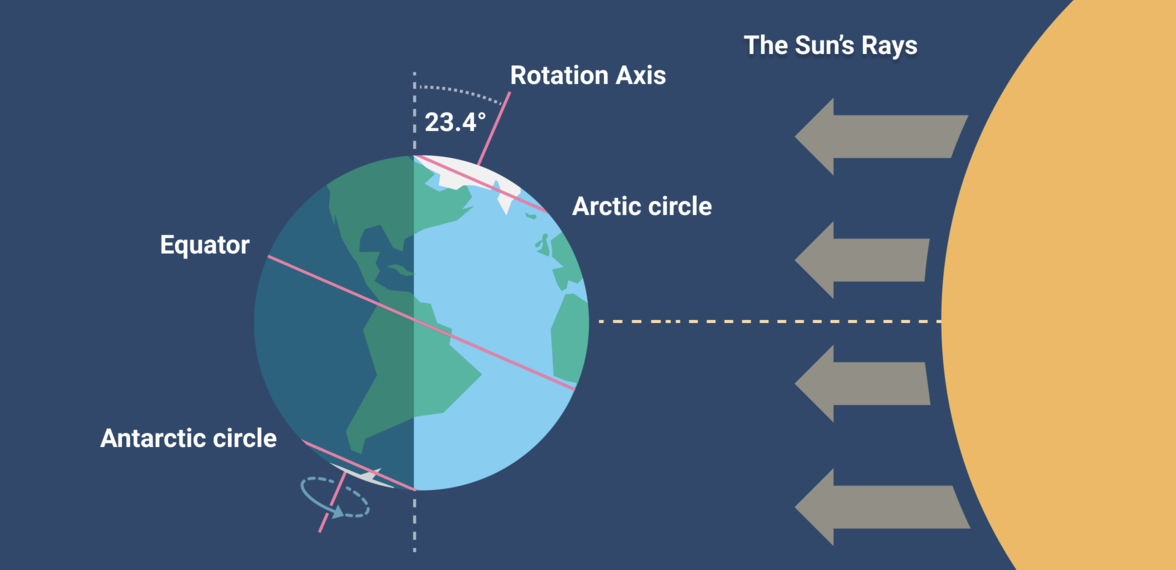

後來,我從事過三年天文學史的研究,天文學裡,夏至是個簡單而明確的節點:地軸傾斜,公轉至太陽直射北回歸線,帶來一年中最長的白晝。這個現象構成了我們對季節的理解,也是古代天文觀測與曆法制度的重要基礎。在過去的研究中,夏至對於我是一組數據、一段計算、一塊石碑上的陰影角度。

但後來,有個念頭悄悄浮現——

如果它只是天文事件,那為什麼幾乎全世界都有一種「慶祝」的本能?

為什麼人們會在這一天,點燃火焰、戴上花冠、跳舞、沉思、祈禱?

在冰島的午夜音樂節、秘魯的太陽神劇場、瑞典的Maypole、印度的瑜伽日,乃至現代都市裡一場黎明時分的靜坐——我們到底是在慶祝什麼?

這個問題在我看完電影《仲夏魘》(Midsommar)後變得更具感覺。電影裡的村莊總是太亮,夜晚從未真正降臨。而所有儀式、神話、親密與殘酷都在陽光下展開——不遮掩,也不妥協。那種「明亮過頭」的氛圍令人不安,卻也像極了某些文化中對夏至的態度:這不是一場純粹的歡樂,而是關於極致、關於轉折、關於光明即將結束之前的狂舞。

我不止一次在北歐的夏天經歷過那樣的夜晚。深夜十一點,天還未黑透。街上無人,光卻未熄。那是一種時間錯置的寧靜,一種讓人覺得「生活還沒結束」的延長時刻。

我想知道,在我們仰望太陽的那一日,人類為什麼選擇以節慶的方式回應?為什麼幾千年來,不同文明都自發地、直覺地,把這一天留給火、給舞蹈、給集體的意識?

於是我開始閱讀,也開始傾聽。接下來,我想邀請你一起走進這個故事的另一面——從古代的石陣與祕魯神廟,到今日的湖邊派對與城市廣場,看看夏至是怎麼變成一種人類的共同記憶,一種儀式性的光明日。

II. 宇宙與土地的對話:夏至的天文背景與人類意識的開端

人類是仰望天空的動物。

早在天文學這個詞還不存在時,我們的祖先就已經在觀察太陽的高度、星辰的移動,並試圖從中推算出時間的節奏。夏至,就是這些節奏中最清晰、也最古老的一個節點。

在北半球的夏至這天,太陽升得最高、白晝最長。這不只是「白得久一點」,而是明確可感的身體經驗:光停留得更久、影子消失得更早、夜晚來得更慢。對農耕社會來說,這意味著作物成長的高峰,也標誌著一個重要的轉折——從「光的增長」轉為「光的減退」,生命的循環在此緩慢轉彎。

這些變化不只被感知,更被記錄。

英國的巨石陣(Stonehenge)是我們今天最熟知的例子。考古學者至今仍無法完全確定它的用途,但幾乎可以肯定,它與太陽運行有關:在夏至清晨,站在中心石環向東望,太陽正好從「赫爾石」(Heel Stone)後方升起。這種對天文事件的精準對位,說明公元前三千多年的先民已能長期觀測太陽軌跡,並將其視為神聖的節點。

與此相對應的還有古埃及。尼羅河的泛濫時期與夏至接近,這也成為古王國曆法的根基。埃及人將太陽神拉(Ra)視為宇宙的中心,夏至象徵他力量的高峰;在金字塔與神廟的設計中,太陽升降與神祇形象密切對齊。

而在美洲,瑪雅人與印加人也不遑多讓。瑪雅金字塔中最著名的奇琴伊察(Chichén Itzá)設計出「羽蛇神」在春秋分顯影的視覺奇觀;印加帝國則每年在庫斯科舉行「Inti Raymi」太陽祭,感謝太陽神 Inti 的賜福,並迎接冬至過後光的回歸。這些儀式不只是神話的演出,更是曆法、信仰與王權的集體記憶。

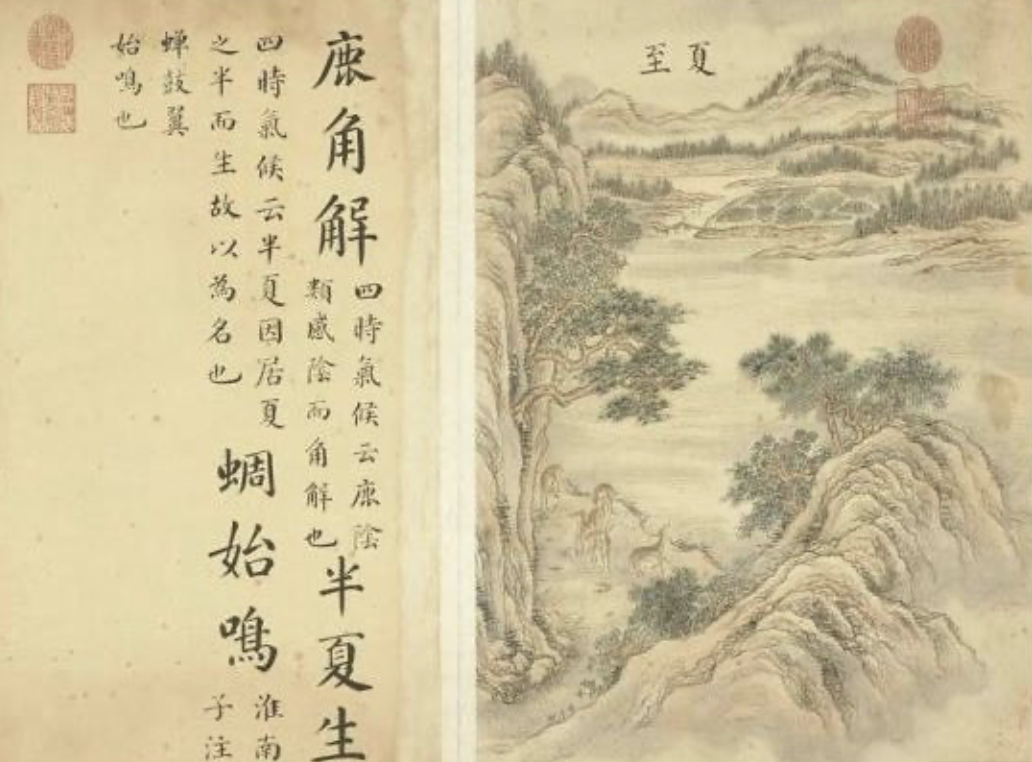

在中國,夏至同樣有著極其悠久的記載。《夏小正》與《禮記》中皆有提到「夏至祭地、冬至祭天」的禮制,反映古人將天地二元視為陰陽平衡的表徵。在古代農業社會中,節氣本身就是時間的單位,也是一種信仰的節點。

令人著迷的是:不同文明,在彼此毫無聯繫的情況下,都選擇了將夏至視為「需要儀式」的時刻。

這種直覺式的共通性,正是我開始轉向民俗觀點的原因。對古人而言,太陽的行進不只是物理事件,而是一種神話的律動;夏至,不只是陽光最長的一天,而是天地之間的交會點,是時間的門檻,也是文化的開口。

接下來,我想走進那些依然在今日持續慶祝夏至的地方——看看這個最古老的節點,如何在不同土地上開出不同的花火:有的熱烈、有的寧靜,有的帶著宗教的敬畏,有的只是純粹的歡聚。但它們都指向同一個問題:

當太陽升到最高時,我們選擇了怎麼回應?

III. 光之儀式:在歐洲的仲夏夜裡,我們把太陽藏進火堆裡

在歐洲,夏至從來不是一個單純的天文現象,它像是一場集體記憶的重演。這片大陸對光有深刻的感知——冬天太長,黑夜太厚,當光終於在六月達到極致,人們總要為它舉辦一場儀式性的送行。

在瑞典的鄉野,仲夏節前後的週末,一根綠意盎然的「仲夏柱」被豎起在草地中央,像是一根插入人間的時間指針。小孩戴著花圈圍著它跳舞,大人則端著馬鈴薯、腌鯡魚與一小杯烈酒,緩緩唱起傳統的飲歌。這不是浮華的節慶,更像是一場自然時間中的輕輕致敬。人們從城市回到鄉間,回到湖畔與森林,像是必須靠近植物與土地,才能真正與太陽道別。

在更古老的地方,如英格蘭西南部,那些巨大的石頭依然排列成某種遺失的語法。每年的夏至黎明,巨石陣總會迎來成千上萬的朝聖者,有人身披白袍,有人跣足靜坐,有人只是靜靜站著等待陽光穿越那一片最古老的建築。沒有人知道幾千年前這些石塊是如何被搬運、豎起,但當太陽如預期升起,與石縫重合的那一刻,某種沉默的對齊感會在場上每一個人心中被點亮。那不是信仰,是一種來自星辰與血肉之間的共鳴。

而在加泰隆尼亞的海灘,歡樂顯得更無遮掩。成群的人們在夜裡點燃篝火,跳過火焰三次,據說可以洗去厄運,也有人選擇在午夜跳入海中,讓鹽水把整整一年的疲倦帶走。在火光與海浪交替的聲音中,夏至不再是神祕或宗教性的,而是肉身的、直接的、狂喜的。火在這裡不只是光的象徵,也是身體的延伸,是人類學會如何與「將逝之物」道別的一種語言。

更往東去,在拉脫維亞與立陶宛的仲夏夜,火堆會通宵不滅。人們在暮色中採集七種不同的草藥,編織成花環與草符,掛在門前,戴在頭上,祈求健康、豐收與愛情。歌聲從山谷與森林中傳來,不為觀眾,不為表演,而是為了召喚那些尚未到來的祝福。年輕人會在森林中尋找那種傳說中只在夏至夜盛開的「開花蕨類」——一種從未被證實存在的植物,也許更像是一種象徵:對未來的信仰,對自然的敬畏,對愛與奇蹟的期許。

這些不同語言、不同形式的夏至慶典,其實都在說同一件事:當太陽升得最高,人們必須記得與它共處的方式。那不一定是歡呼,不一定是靜默,也不一定是跳舞或沐浴,但總是一種承認——我們知道這一切會開始退去,而我們選擇以某種形式,與光共存,與人相見。

火焰不是為了驅走黑暗,而是為了在黑暗來臨之前,留下痕跡。

那是一種暫時的照亮,也是一種不願遺忘的祈願。

IV. 永晝之地的歌與節:北極圈內的狂歡

如果說歐洲的仲夏夜是一場為太陽而舉辦的送行,那麼在北極圈內的世界,夏至更像是一次時間的越軌。因為在這裡,太陽不走了。

我曾經看過一段來自冰島音樂節的紀錄片,畫面裡,一個搖滾樂團在午夜十二點演出,而天空竟是清亮的藍色。舞台前的觀眾穿著厚外套,頭髮被風吹得凌亂,卻沒有人困倦。他們隨著音樂搖晃,像是被一種不肯結束的白晝催眠。這不是日不落帝國的傲慢,而是一種地理條件下的神祕祝福——夏至時節,光線不再被切割成早與晚、清晨與黃昏,而是成為連續不斷的、液態的存在。

在挪威的北部,有人選擇在山巔上迎接凌晨三點的日出,也有人乾脆駕車去追逐太陽——從一個山谷轉進另一個山谷,只為見證那顆始終不願降下的星體在天際徘徊。甚至在某些漁村,午夜時分還能看到孩子在街頭玩耍,老人坐在長椅上曬太陽,這一切看起來都不合常理,卻讓人無比平靜。

而在阿拉斯加的費爾班克斯,每年夏至日,會舉行一場被稱為「午夜太陽棒球賽」的活動,從1906年延續至今。比賽不開燈,因為天空足夠明亮。人們聚在球場邊,有人拿著爆米花,有人坐在草地上鋪開毯子,孩子們在跑道間嬉鬧。這不是一場為了勝負的比賽,而是一場為了證明光真的還在的儀式。

在這樣的地帶,人的作息不再受鐘錶約束。光線如洪水般淹沒了夜晚,時間變得黏稠、不再垂直,而是像環形的水流,帶著我們在異常延長的「白天」裡漂流。很多人說那是一種迷幻的經驗——你不會特別開心,但也不會感到悲傷,你只是陷入一種微妙的放空,彷彿整個世界都在緩慢等待什麼。

我想,這就是北極圈的夏至給人的禮物:它讓我們經歷一種失去陰影的狀態。我們平常那麼習慣將生活分割為清晨、中午、黃昏、黑夜,並根據光影判斷情緒與行動,但當這種節奏被拿走,我們才發現,原來光太久,也會讓人失去方向。

也許正因如此,這些地方的人們才需要節慶,需要音樂、火堆與儀式,把「太亮的日子」重新框進人可以理解的形式裡。我們不是在對太陽歡呼,而是在嘗試與它共處——讓它的久留不成為壓力,而成為一次值得慶祝的例外。

夏至,在這裡不是一日,而是一種狀態。

我們不點燈,因為光還在;我們不入夜,因為身體還醒著;我們不急著結束,因為時間還沒開始流動。

V. 太陽神的回歸:南美與北美原住民的神聖儀式

當我們從歐洲的篝火與北極的永晝轉身向南,來到安地斯山脈與北美原野,夏至的語彙變得更加莊嚴而神聖。這裡的光,不是用來慶祝的,而是用來敬畏的。

在祕魯庫斯科,每年夏至時分,仍可見上千人重現印加帝國的古老祭典——Inti Raymi,太陽神的盛典。這場儀式曾因殖民者的鎮壓被迫中斷數世紀,直到20世紀中葉才由學者與民間重建。如今,它不再只是觀光秀,而是一場民族記憶的召喚。

穿著傳統服飾的演員們從古城走出,沿著印加大道一路行進至太陽神廟 Qorikancha,進行獻祭與舞蹈。他們仿照古代的方式迎接太陽的再臨,將黃金製品與玉米獻給天空中的神祇。當高原的第一縷陽光照上山頭,全場歡呼,如同幾百年前那樣。對印加人來說,太陽是時間的起點,是王權的來源,是萬物之父。夏至並不是「最多光的一天」,而是光準備重生的那一刻。

這種對太陽的崇敬,並不只存在於歷史之中。在北美廣袤的土地上,許多原住民族同樣將夏至視為一個重要的轉捩點。加拿大在1996年正式將6月21日定為「原住民族日」(National Indigenous Peoples Day),選擇這一天,不只是因為光長,更因為它象徵著祖靈、自然與群體之間的聯繫。

在那一天,從紐芬蘭到育空地區,各地都會舉行舞蹈、音樂、講故事與傳統工藝展示。有的社區會搭起帳篷與圓形舞台,長老們講述關於土地與太陽的古老故事;孩子們穿上鹿皮與羽毛跳舞;年輕人則在手鼓與歌聲中學習自己的語言與名字。那不只是表演,而是一場靈魂的再教育。

原住民族的儀式不一定有石陣或金字塔,但他們深知節氣的律動。他們從植物的變化、動物的遷徙與天空的顏色讀出時間的腳步。夏至,是他們與祖先、與自然、與未來世代的交會之時。

這些儀式與歐洲的歡騰不同,它們常常帶著一種緩慢、內斂與敬畏。與其說是慶祝夏至,不如說是進入一種宇宙秩序的重申。光的來臨不意味著無限的擁有,而是一種被賦予、一種責任。我們必須學習如何在這光中立足,而不是讓它照亮我們的驕傲。

我在閱讀這些資料的時候,總會想到一件事:在這些被殖民與壓迫的歷史中,原住民族從未真正「失去」對時間的理解。他們不需要機械鐘錶或天文台,他們用的是風的方向、石頭的陰影、以及祖母告訴孩子的歌。他們記得光從哪裡來,也知道光會去哪裡。他們在夏至這一天所做的,從來不是回顧或表演,而是對生命本身的再一次確認。

VI. 日光與內在的靜默:亞洲的身體儀式

當我們從祕魯山城與北美原野轉向亞洲,夏至的氣氛忽然慢了下來。這裡的人們不燃大火,不大聲歌唱,不在深夜裡跳舞。光的高峰在這裡,不是用來歡慶的,而是用來安放身體與心念的。

在印度,夏至自2015年起成為「國際瑜伽日」。這不是巧合。根據古老吠陀文獻的記載,夏至是一個靈性節點——太陽向南行的開始(Dakshinayana),象徵著能量由外轉向內。傳說中,濕婆在這一天首次將瑜伽之道傳授給七位聖者,開啟了人類靈性修行的傳統。

於是,當代印度選擇在這天號召千萬人走到陽光下,進行太陽敬禮(Surya Namaskar)、冥想與呼吸練習。德里紅堡前、恆河岸邊、拉達克高原、甚至紐約時報廣場,鋪滿瑜伽墊的人們一起緩緩伸展、吐氣、靜默,像是在用最溫柔的方式回應天空中那永恆的光。

與歐洲的火焰相比,這是一種更內向的儀式,一種與自我和自然節律重新對齊的練習。瑜伽不是運動,它是觀照——當太陽達到極盛,我們的意識也被邀請抵達自己的中心。

在東亞,夏至也長久以來是節氣中的一環,出現在《黃曆》、《夏小正》與《禮記》之中。中國古人認為「夏至一陰生」,光的極致即是陰的開始。這樣的哲學態度,讓夏至不被視為高潮,而是一次微妙的轉折點。這一天曾是重要的祭地日,與冬至的祭天相對應——在陰陽天地的平衡中,夏至是屬於地的、靜的、向下的。

而這樣的思想,也體現在日常習俗中。民間相信夏至之後陽氣開始漸弱,應順應自然之道,養心養身。江南地區的人習慣在夏至吃涼麵、綠豆湯,或煮赤豆與艾葉,清熱解毒。有些地方則會進行簡單的家祭,紀念祖先,以感恩之心面對自然的律動。

在日本,夏至(Geshi)雖不像新年或盂蘭盆那樣熱鬧隆重,但它依然深埋在季節的細節與農事的韻律中。與中國相同,日本自古便承襲「二十四節氣」的時間觀念,並與自家島國的氣候條件融合出一套獨特的自然感知方式。

夏至大約落在「水無月」之中——這是一個常被誤解的詞。字面上看來,「水無月」彷彿是「沒有水的月份」,但實際上,它指的是「水之月」,即「水多得不需取水」,亦或是「水無」中的「無」作為助詞,表示強調的語氣。它指的正是日本的梅雨季節,空氣濕重、雨勢綿綿,大地浸在水中,屋瓦也滴滴作響。

在這樣潮濕、溫悶的時令中,人們發展出對身體與精神的微妙照應。夏至附近,京都會有一種特殊的和菓子出現——「水無月」。這是一種白色外觀、頂部鋪著紅豆的三角形米糕。紅豆用來驅邪,三角形象徵冰塊,據說是宮中貴族在六月進貢冰雪給天皇的遺風。平民無法得見真正的冰,便以此米糕象徵「祓除暑氣與不淨」,食之以求平安無事度過盛夏。

這種吃下去即帶有「轉換與祓除」意義的食物,其實就如同跳火、潛水或太陽敬禮一樣,都是人類在面對自然極限時所創造的微型儀式。

日本對時間的感知總是悄無聲息,藏在一句詞、一朵花、一碗清湯或一道糕點中。像是「神無月」,也是這樣的語言密碼。它通常指的是陰曆十月,「神無」意即「神不在」,傳說那時全國的神祇都會離開各地,前往出雲大社召開神議,故而其他地區成為「神之不在的月份」。但出雲當地,卻將這個月份稱為「神在月」(神在月 Kamiarizuki),因為諸神都齊聚於此。

這樣的神話不在於它是否「真實」,而是那種時間與空間交錯的想像——在某個月,神會離開日常、集體隱去;而在某地,神則全然抵達。這種信仰之於節氣的關係,或許也能與夏至的狀態對應:光達到極致時,是否也意味著神明即將轉身離場?我們是否,也該學會告別那種太過明亮的時刻?

因此在日本,夏至沒有火堆、沒有彩繪舞蹈,卻有著另一種安靜的回應方式——以食物淨化身體、以語言記憶季節、以儀式對時間輕聲回應。

當我們咬下一口清甜微涼的「水無月」時,其實也正如同在篝火旁許願、在森林中尋找開花蕨類、或在球場上仰望永晝的天空。這是我們共同在夏至所做的事:與自然相對,與時間對話,與自己重新對齊。

但夏至在日本,並不總是僅止於食物與節氣的回應。近年來,在都市之中,也誕生了一種新的夏至儀式——Candle Night。

「百萬人燭光之夜」(A Million People Candle Night)這個運動起源於2003年的東京,提倡在夏至與冬至這兩天的晚上八點至十點之間,關燈兩小時,放慢節奏,與自己和世界重新對話。從最初的市民倡議,如今已獲得許多企業與文化機構的支持,甚至東京鐵塔也會熄燈響應。

在東京芝公園的增上寺,會點亮1690盞蠟燭,分成17種顏色,象徵聯合國永續發展目標中的169項具體指標與17個核心目標。那是一種城市語境下的儀式性藝術,不靠神祇與祖先,而是以光影重新描繪人與地球的倫理關係。

蠟燭搖曳,都市降噪。人們不必做什麼特別的事,只需靜靜地關掉電燈,泡一壺茶、讀一本書、或與家人並肩坐著看月亮。這是現代城市對夏至最溫柔的回應:我們無法回到自然,但我們可以為自然留下一點黑暗與安靜。

這些看似微小的行動,其實都是一種身體對自然的回應:吃某種食物、做某種動作、暫緩某些外務——它們組成了一種節氣美學,也是一種溫和但堅定的宇宙觀。

與世界其他地方相比,亞洲對夏至的處理更加內化。沒有外顯的狂歡,沒有火焰的衝動,但也許正因如此,這裡的人們對「變化」的感知更為細緻。當陽光達到頂點,他們選擇慢下來,調整呼吸,讓內在的陰影重新浮現,像是對自己靜靜說:光已經到了極處,我們該準備走進夜的懷抱了。

VII. 當代都市的夏至想像:在水泥森林裡向陽

並不是每個人都有森林與湖泊可以回去,也不是每座城市都看得到完整的日出。但即使在高樓夾縫、時間擁擠、空氣複雜的都市裡,人們仍然試著在夏至這一天,為自己留下一點光的空間。

我曾經在新聞照片中看到這樣一幕:紐約時報廣場,六月的早晨,幾百張瑜伽墊像魚鱗一樣鋪在柏油路面上,參與者雙手合十、面朝初升的陽光。他們之間有上班族、學生、遊客,也有年長的居民與穿著運動內衣的練習者。車聲不再、廣告牌的閃爍一時沉默。原本是全球最喧鬧的地點之一,在那一刻彷彿成為一座臨時神殿——為身體,也為心靈而建。

這不是古老的祭祀,也不再是屬於土地的慶典,而是一種當代人對時間節點的重構。我們的身體雖然被鋼筋水泥包圍,但那份對光的直覺並沒有消失。當太陽抵達最高點,我們仍然渴望停下來,呼吸一次與平日不同的空氣,做一點不必生產或回報的事。

在西雅圖的費利蒙(Fremont),夏至則以更放肆、甚至帶點反叛的方式被記住。一年一度的「裸體自行車遊行」裡,上百位市民以身體為畫布,騎著單車穿越街道。那些畫上彩虹、太陽、樹木與文字的身體,並不只是「展示」或「挑釁」,而是一種純粹的自由——一種把人重新交還給自然的象徵。這不是回歸原始,而是在城市裡創造一種新的裸露狀態:不受遮蔽、不需隱藏,也不必合理化存在的理由。

這些來自城市的夏至儀式,不再依賴歷史、宗教或農事的框架,它們是一種自發的、非結構的公共創造。在巴黎,市民在橋邊舉辦夏至音樂節,街頭樂團與流浪詩人共用一盞昏黃的路燈;在溫哥華,人們舉行行為藝術、冥想課程、市集與街舞,讓廣場成為臨時的夏至劇場。

這些行動或許短暫、偶然,但它們都說明了一件事:城市不是夏至的對立面。即使我們的生活不再隨節氣耕作、不再仰賴太陽作息,我們依然能找到方式讓時間變得有感——哪怕只是一個伸展的動作、一場深夜的行走、一塊小廣場上跳動的火花。

我們無法回到原始的季節感,也無需刻意模仿古老的儀式。但我們可以在玻璃帷幕的倒影中,看見陽光抵達極點的樣子,並告訴自己:「今天,我願意與它在一起。」

夏至,在這些城市裡,變成了一種選擇的自由——選擇打開身體、關掉螢幕、放慢腳步、或只是簡單地感覺自己還在光之中。

VIII. 結語:當我們仰望的那一日最長

我一開始只是想知道:為什麼人們會慶祝夏至?

從一個天文學者的角度來看,它只是一個節點,是地軸與太陽之間幾乎可以被預測與計算的邏輯結果。但當我開始追尋那些篝火、舞蹈、花冠與祈禱的背後,我才逐漸意識到:我們不是在慶祝夏至,我們是在確認自己還能回應光。

我們所慶祝的,是時間裡的那個亮點,也是我們彼此之間還存在的聯繫。無論是跳火堆還是喝下紅豆米糕湯,無論是在森林裡尋找神話中的植物,還是在城市街道上鋪開瑜伽墊,我們都在說:「我還在這裡,我還有感覺,我願意記得。」

夏至從來都不只是關於光的盛放,它也關於盛放之後的轉折。古人早就明白:在陽光最強的那一刻,陰影也已悄悄萌芽。這不是悲傷,而是一種深刻的清醒。正因為知道光不會永遠停留,我們才選擇在這一天,把握它、記住它,甚至邀請他人一同見證它。

在這個總是強調效率與計畫的時代,夏至像是一種抗議,也是一種微小的祈願。它不需要禮品、商業或社交媒體的提醒,它只需要一個停下來的動作、一個仰望的角度、一份願意投入的情緒。我們不需要成為天文學家,也不需要成為信仰者,只要是人,就能感知那種在光裡被溫柔照觸的感覺。

我們仰望太陽,不只是因為它在天空,更因為它曾經讓我們相信:有些東西不需要理由——例如相聚、例如儀式、例如記憶、例如希望。

所以這一天,不論你身在冰島的峽灣,或東京的梅雨街頭,不論你騎著單車穿過西雅圖的遊行,還是靜靜地在家泡一壺清茶,你都是這場節日的參與者。

我們都是——以各自的方式,與這個世界一同轉動。