觀展|江戶浮世之美-走進江戶城市日常與行旅圖景

壹、前言

提到浮世繪,我腦海中浮現的第一個畫面,是葛飾北齋的《神奈川沖浪裡》。這幅作品如今已印在 2024 年新版日幣的一千圓紙鈔上,成為日本文化鮮明的象徵。然而,小時候對浮世繪的印象模模糊糊,大多只聯想到春畫。除了《神奈川沖浪裡》,對其他作品幾乎一無所知。也因此,為了這次觀展,先翻閱了些資料,好讓自己能慢慢理解浮世繪與江戶社會的關聯。

「浮世繪」一詞最初源自佛教語「憂世」,後來轉而指向塵世與享樂百態。它的發展與江戶城興起密不可分。1603 年德川家康開啟江戶幕府,以日本橋為五大道的起點,使江戶逐步成為全國的政治、經濟與文化中心。1657 年的「明曆大火」徹底改造城市結構,重建後的江戶快速擴張,至十八世紀後期已成為百萬人口的巨大都市。這樣的規模與繁榮,正是浮世繪誕生與普及的沃土。

最初的浮世繪是貴族與武士收藏的肉筆畫。十七世紀後半葉,隨著庶民生活富裕,菱川師宣開創木版印刷,使浮世繪得以普及。題材從早期的美人與役者,逐漸轉向風景與都市生活,技術也由單色發展到多色套印。名家各擅勝場:喜多川歌麿以美人繪聞名,東洲齋寫樂留下傳奇的役者繪,葛飾北齋與歌川廣重則將風景題材推向高峰,《富嶽三十六景》、《東海道五十三次》最為人稱道。歌川豐國與弟子們建立龐大的歌川派,涵蓋題材廣泛,形塑十九世紀的浮世繪樣貌。然而,隨著攝影傳入,浮世繪逐漸式微。

帶著這些脈絡,我走進故宮南院的特展《江戶浮世之美》,想看看書本裡的浮世繪,在真實展品中如何呈現。

貳、展品印象

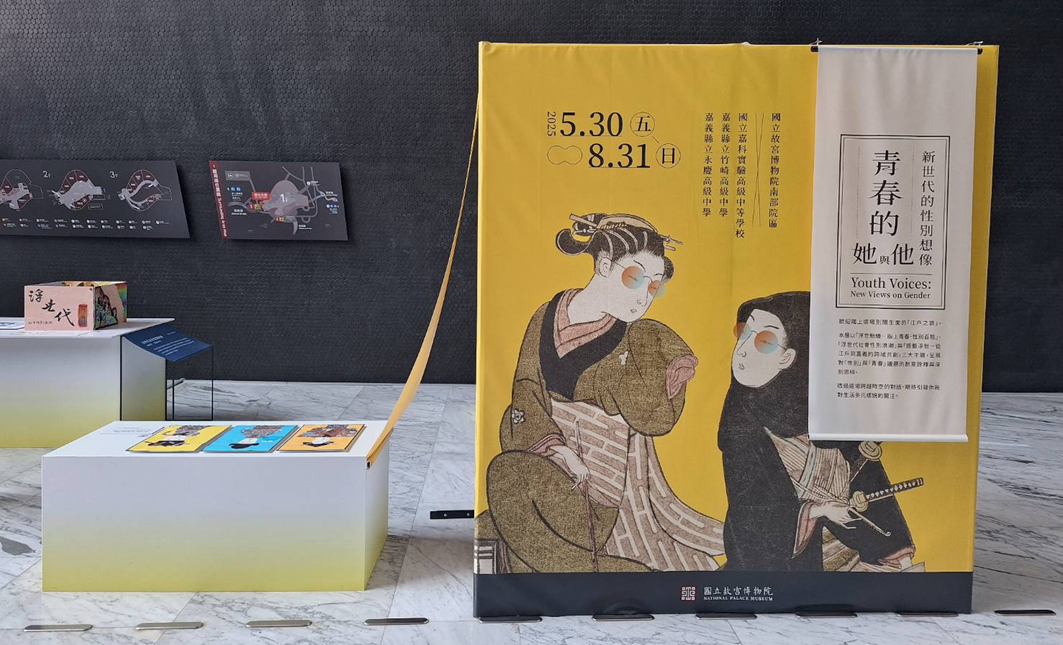

這次在故宮南院參觀的特展為《江戶浮世之美》(2025.05.30–08.31)。策展團隊先從「江戶」地名說起──「江」為江河、「戶」為門戶,指向隅田川所流經的城市。展覽依此規劃四個單元:「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」和「跨界交流」,共展出 218 件作品,涵蓋屏風、手卷、版畫、繪本等多種形制。

展名:江戶浮世之美

展期:114.05.30–08.31

地點:故宮南院

件數:218 件(分批展出)

單元:川流豐華/城市時光/旅遊樂趣/跨界交流

江戶的城市性格不只是政治中心的象徵,而是依河而生的都市。因此我隨著動線,品味這次的浮世繪特展。

一、隅田川:流動的江戶記憶

展覽的第一大亮點,是以隅田川為主線,重現江戶的水路城市風貌。最引人注目的《江戶名所屏風》,由北至南串聯上野至品川,畫中超過二千名市民,盡顯市井百態。另有《淺草風俗畫卷》,導覽淺草寺院與沿途風光;《江戶名所之繪》則以鳥瞰角度呈現隅田川沿岸。

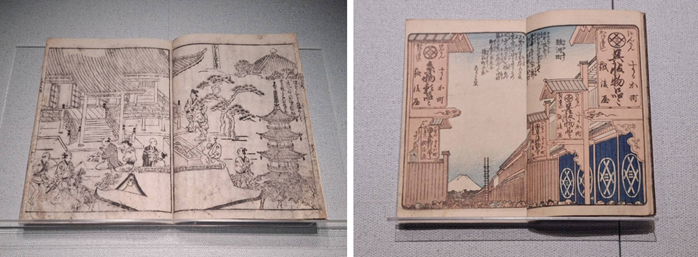

同樣描繪名勝的《名所江戶百景》,以四季景色展現江戶各地風貌。這些作品顯示,隅田川不只是地理元素,更是城市的「主線」──河與岸、船與橋,以及人們的日常生活。從《江戶雀》、《繪本隅田川兩岸》到《繪本江戶土產》,還能看見木版畫技術從單色到多色的發展脈絡。

二、浮世百態:節慶、戲台與青樓

在風景之外,展覽進一步帶出庶民的日常生活與娛樂。在節慶題材中,有睦月放風箏、初鰹上市、端午鯉魚旗、七夕祭典、鬼怪詮釋,乃至夏季納涼與煙火等庶民生活風景。這些畫作構成江戶四季的節奏,也反映人們對「初物」與節慶習俗的重視。

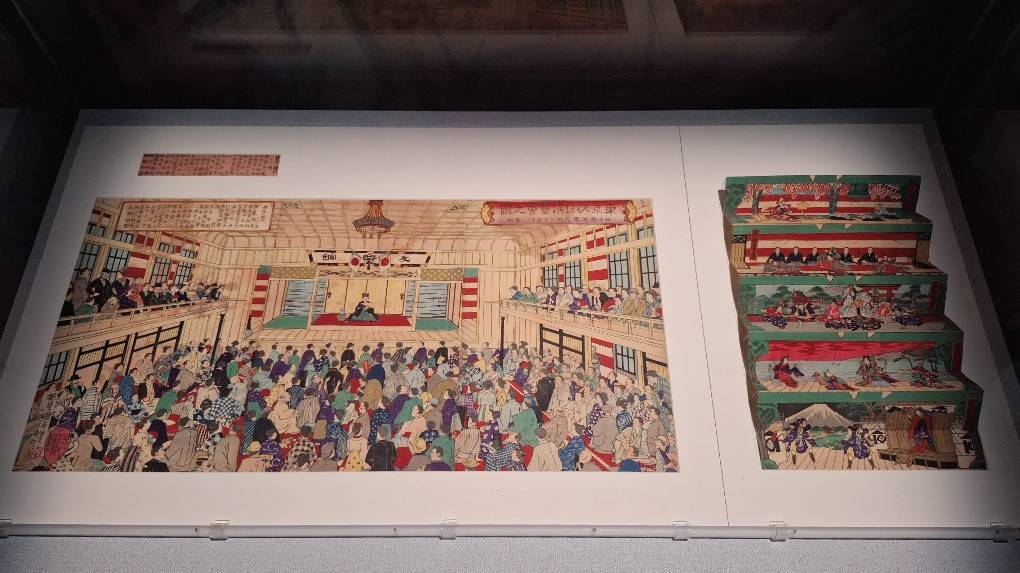

歌舞伎是當時的全民娛樂。展品以猿若町為核心,從街道俯瞰、劇場外觀、內部格局,到劇目內容,以及役者繪、塗鴉、圖鑑,勾勒出歌舞伎文化的盛況。

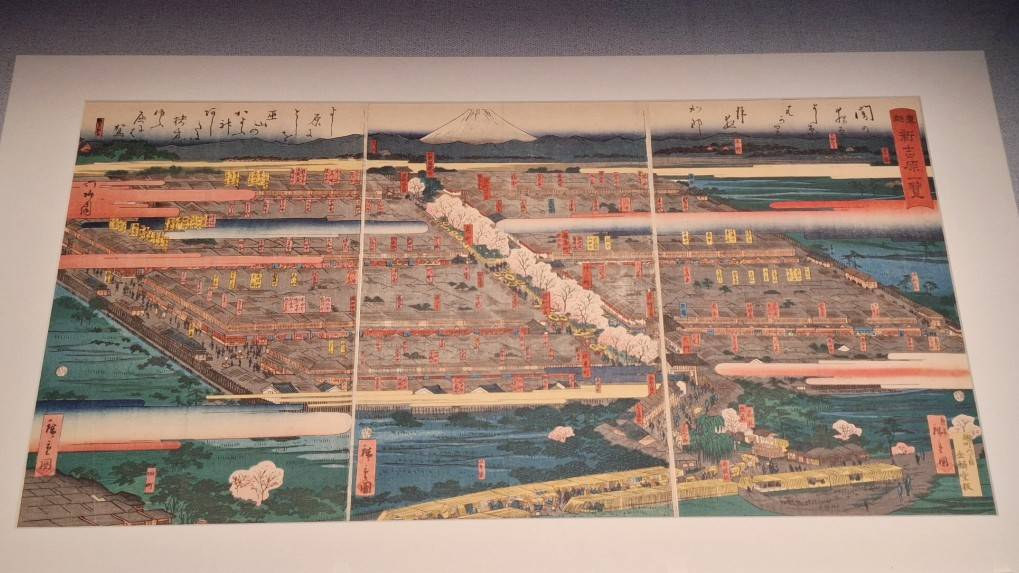

至於新吉原遊廓,則透過街道圖、俯瞰圖、青樓透視圖與遊女繪,呈現出青樓的繁華與隱秘。事實上,歌舞伎與青樓正是浮世繪最初的重要題材。浮世繪從一開始就深植於庶民文化,但因需求龐大,才由肉筆畫轉向可大量複製的版畫,進而普及於日常。

三、行旅與聖山:江戶人的風景想像

隨著社會富庶,旅行風潮興起。東海道以日本橋為起點,連接京都三條大橋,沿途設置五十三座驛站。這些驛站既是旅人住宿的據點,也負責接力運送公務行李,是江戶時代最重要的交通幹道之一。

歌川廣重的《東海道五十三次》,以抒情筆法描繪宿場與風景,讓無法遠行的庶民,透過浮世繪展開旅行的想像。葛飾北齋則更早創作《東海道五十三次:繪本譯路鈴》,偏重人物活動,被稱作「人物東海道」,與廣重的風景取向形成對照。展覽同時展出兩者作品,使觀者能比較其筆法差異。

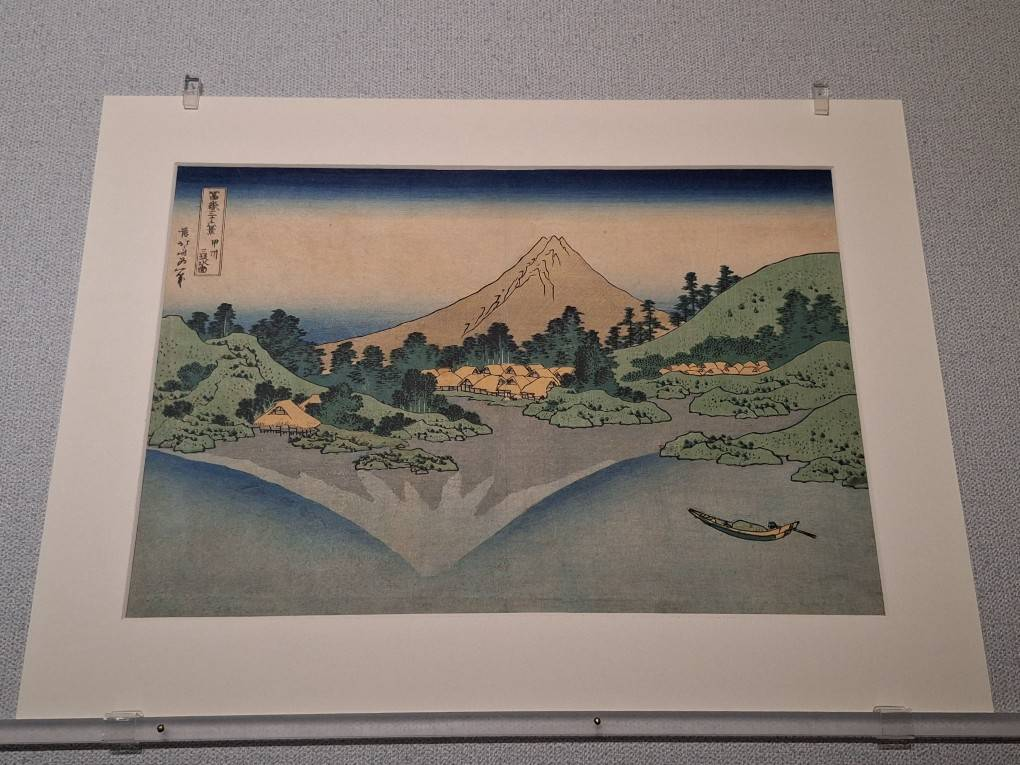

此外,北齋的《富嶽三十六景》雖非旅途題材,卻以富士山為中心,描繪不同季節與地點的景象。畫面中常見人們的生活與勞動場景,與遠處富士山並置,顯示富士山不僅是自然景觀,更是江戶庶民生活中熟悉而重要的存在。

四、跨域流轉:浮世繪與世界的相遇

展覽最後呈現浮世繪與西方繪畫的交流。明治時期的小林清親,擅長吸收西方技法,其《隅田川夜》展現了光線畫派的影響。另一方面,歌川廣重的《大橋安宅驟雨》與《龜戶梅屋鋪》在十九世紀傳入歐洲,被梵谷臨摹,成為印象派探索構圖與色彩的重要靈感來源。

這些作品顯示,浮世繪在近代處於雙向交流的位置:既吸收了西方的新技法,也啟發了歐洲藝術的發展。

參、策展觀察

除了展品內容,策展手法也值得關注。

一、數位互動:東海道旅行散策

展場設置互動投影,以葛飾北齋《東海道名所一覽》為底圖,結合歌川廣重《東海道五十三次》等作品,標示景點與名物,營造旅遊指南效果。觀者不僅能選擇要「走訪」的驛站,還能透過動畫看到場景轉化,提升互動性。

此次展覽以大量平面版畫為主,容易造成觀看疲乏。策展方透過北齋與廣重作品的交互運用,提供宏觀(整體路線)與微觀(單幅作品)的雙重視角,增加觀展的層次感。

二、從觀看到體驗:浮世繪製作

展場安排簡單的套印體驗,觀者可親手操作堆疊轉印,並帶回一張紀念作品,加深對浮世繪製作原理的理解。

三、在地連結:社區與學校合作

展覽同時與嘉義中小學合作,展出議題箱與改編浮世繪的互動遊戲,使浮世繪不僅停留在展場,而能延伸到社區。

這些設計顯示,策展並不僅是展品的排列,更是一種引導觀者理解與參與的過程。

肆、結語

浮世繪是日本藝術史中清晰而精巧的切片,時代脈絡明確,題材也具代表性。對我這樣初次接觸浮世繪的觀者,這次展覽不僅是視覺體驗,也像是一場文化速寫課,讓我從隅田川與富士山、菖蒲花與鰹魚、日本橋與猿若町,逐漸勾勒出江戶社會的輪廓。這次觀展收穫可以歸納為三點:

認識江戶歷史:掌握江戶的地景、文化與庶民生活。

理解浮世藝術:看見浮世繪如何在題材、技術與交流上形成獨特地位。

觀察策展方式:體會展覽如何透過與在地結合,轉化為具吸引力的文化學習。

故宮南院《江戶浮世之美》讓我從書本走到現場,不僅看見江戶的風景與生活,也修正了我過去的片面印象──浮世繪並非零散符號或偏見下的想像,而是庶民生活、藝術演進與文化互動的見證。

參考資料

圖書

吳奇嬴。極致浮世繪 : 從江戶到明治時代,日本美學的再發現!。臺北市:大旗出版社,2023。

王健宇、朱龍興、黃雯瑜、馬孟晶文字撰述。江戶浮世之美。臺北市:故宮,2025。

小和田哲男。邱香凝譯。四季江戶。新北市:日出出版,2024。

期刊

《典藏古美術》第 327 期。臺北市:典藏雜誌社,2019。

網站

“浮世繪的歷史。” Gallery Pond。存取於 2025 年 8 月 31 日。gallerypond.cc/blogs...。

“日本橋的歷史。” 日本橋官網。存取於 2025 年 8 月 31 日。nihombashi-tokyo.com...。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!