「大市場街」與我的青春事件簿

一、米珠刻字和芙蓉蛋捲

一出校門,過地下通道,往東走,就到了我最愛的那條街。那條街沒有確切的名字。我們用周圍小區的名字為它命名,管它叫51國際大市場,還有人叫它國際貿易中心。因為懶於回家準備飯菜,學校食堂又實在吃膩(加上中學時期我總覺得午休的兩個小時,如果沒有出去逛逛就白白浪費掉了),因為我是在學校外自己租房子居住的。所以經濟比較富裕。這就給了我率領一群狐朋狗友,拿著手上的幾百塊鉅款,去國際大市場揮霍的機會。

簡單起見,我就管那條街道「大市場街」好了,這是我一個「大刁民」率領「太妹幫」的最佳午休地。這些名字都是當時我的老師給我們安上的。我們回學校上課,有時候會被老師調侃一句,「誒呀大刁民帶著太妹回來了」,不過說起來我們好像也沒做過什麼大不了的事情——我們的學校管理相對寬鬆一點,國際學生多,我們也不過是喜歡染頭髮做指甲打耳洞的愛美女生。而我又以幾個飛天小女警紋身稱霸年級。現在回看我的紋身都覺得十分可愛,哪裡有刁民的影子呢?不過我後來確實成了被官方蓋章認定的「大刁民」了,這是後話。

從大市場街的南端路過,有幾家我們就算繞路也要去看看有沒有上新小店。它們之中的一些甚至沒有店名,只是門口拉著泛白的塑膠簾或者串珠簾,店門掛一排塑膠字:「刻字禮品」「個性手工珠」「老東北麻辣燙」——字體歪斜,字縫之間還卡著的灰塵可能是來自前年冬天的——每年的文明城創城時刻就是我最討厭的時刻,因為這些店舖全會關門。

我最常光顧的是那家「刻米珠」的小攤。攤主是一位帶著修鐘錶的放大鏡和微型寫字筆的中年男子,他坐在木凳上,總穿一件洗得發白的夾克。可是他的手卻穩得驚人,他可以在一粒粒白米大小的米珠上寫下名字,甚至能寫一整句詩。每一顆米珠都被封進一個拇指大的玻璃瓶中,瓶裡注滿透明油,懸浮著一條紅線或一塊閃粉,像是某種廉價卻珍貴的祕密。

我買過好幾個送給朋友。名字是我自己寫在紙條上遞給師傅的,有時候是朋友的暱稱,網名,有時候是一句只有我們彼此才懂的玩笑話。那瓶子戴在鑰匙圈上,有點沉,還會反光。這種小禮物無法量產,卻特別珍貴,只可惜我沒能自己保留幾個。

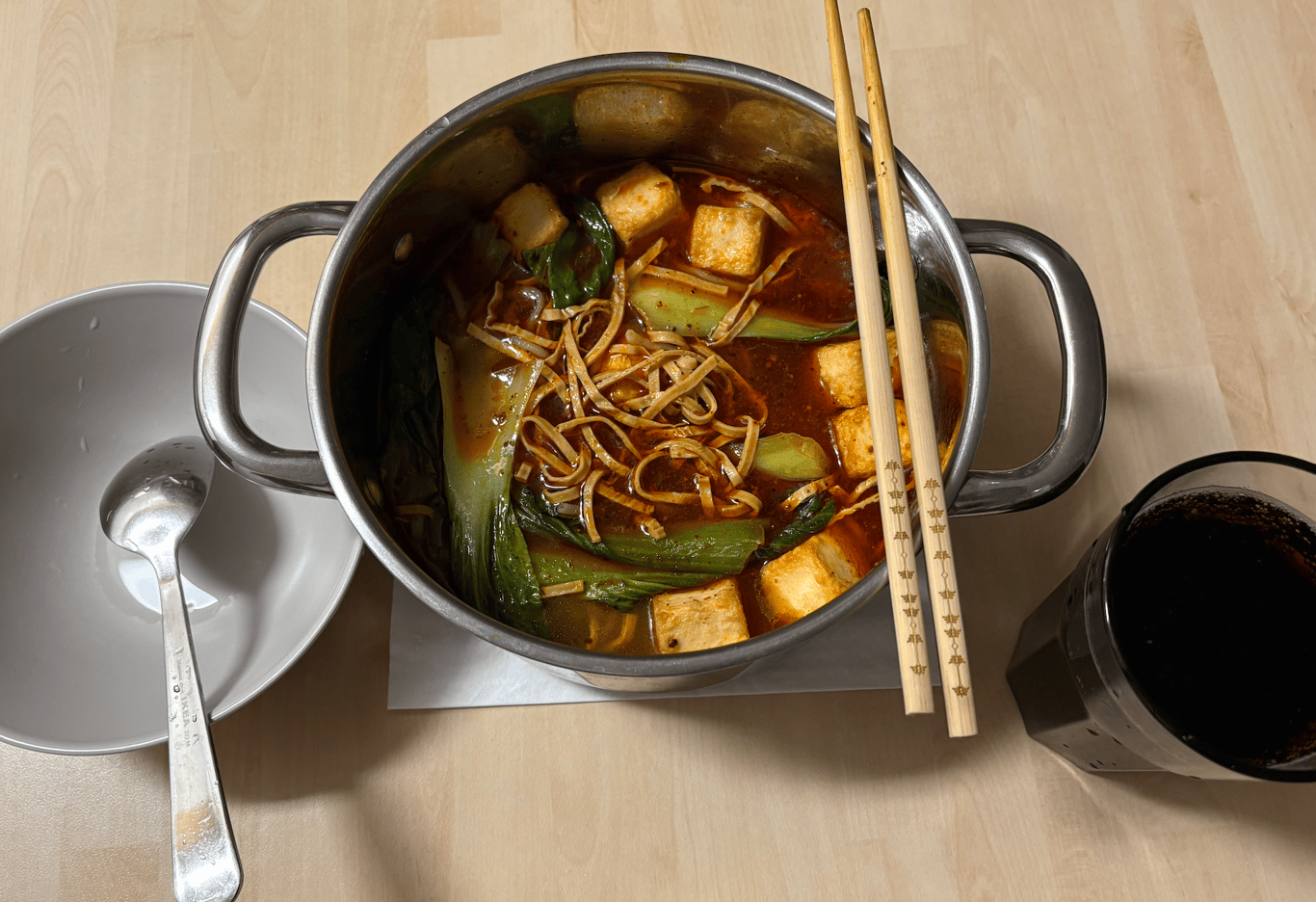

再往前走幾十公尺,是一家只賣東北麻辣燙的鐵皮小舖。櫃檯邊貼著「正宗吉林配方」八個手寫字,油漬浸透紙角,小竹墊防燙,桌上有黏黏的塑料桌布,配料麻油、醋和辣椒油。一看到這種,大家就知道,誒!正宗的!我總是會點凍豆腐、白菜、魔芋絲和素牛肚,再加一把香菜和三勺辣椒油。老闆娘記得我,常笑著問:「又是麻辣少鹽吧?」我點頭。湯底是深紅色的,辣味沉底,吃到最後舌頭會發麻,但心是熱的,尤其是冬天,吃完之後我的西裝校服會變的一股子味道,所以後來我只敢穿運動校服外套過去吃。

不過我從不獨自去吃麻辣燙或者店裡的過橋米線。在我們學校哪有學生是不翹自習課的呢,一寫完作業我們就會早早溜走,為了儘快溜走,我們甚至分工「對付作業」,我負責數學,瓜姐負責英語,還有專門負責物理/生物這種不每天出作業的同學,我們小隊分工合作,五點放學後不去食堂吃飯,集體在圖書館努力,爭取在八點之前就搞定一切。然後,在冬天的夜晚,我們圍著小鐵桌,嘴巴吃得燙紅,還要搶最後一塊寬粉,邊笑邊罵:「你真不要臉啊。」然後再一起去奶茶店,喝完奶茶之後我還得護送他們回學校——因為我的幾個戰友屬於走讀生,他們會集體包車回家,我得趁這個機會多和他們聊兩句,說完之后,我就手插口袋,背影倒映在街邊小水窪裡,一步一個噴氣白霧,再後來,到了中學的最後一年,我在寒假拿到了駕照,也順便解鎖了我的交通工具,一台我媽淘汰下來的手動檔老福特車,偶爾還會熄火,我開始擔任起接送我的朋友上下學的工作,他們家長給我的車費後來又都被他們自己的小孩吃掉了。罪過罪過!

解鎖載具之後,我們還常去一間手工琉璃珠店舖。它開在更遠一點的靠市中心的地方,關得倒是蠻晚,那條街像專為放學後才有時間喘口氣的我們而存在。我們爭分奪秒的逃課(這不是什麼好行為哈哈),為了在回家之前多在市中心玩玩,櫃檯裡擺著幾百顆透明小珠子,每顆裡頭封著一朵微小的花、一絲氣泡、一點閃光粉。老闆娘聲音輕,身上的香水味無比美妙。她讓我們挑珠子、配線、設計自己的手鍊,說:「這個要配你最近的心情。」我選過一顆像寒夜中燈火的琉璃珠,送給一位失戀的朋友,她後來把那條鍊子戴了整整一年。

還有那種我最愛吃的——芙蓉蛋捲。那不是甜品,而是咸味的。裡面有雞蛋,有很多豆筋,豆皮,辣椒和榨菜塊,用非常薄的餅捲起來,我眼睜睜看著這玩意從3元漲價到9元,捉襟見肘的時候只能讓店主從中間切開,兩人分吃一個,咬一口,麻辣鮮香,這是作為素食動物的我最愛的食物之一。我至今一想起它又鹹又辣,香味十足的味道都要流出口水來。

我總是想起那些日子,想起如今吃不到的那些好吃的,有人說吃對於中國人很重要,我倒覺得應該說是關於吃的記憶很重要。我也很想念我的朋友們,那是我們能用最少的錢,獲得最多感官幸福的時候。我想念我們彼此送禮物、共吃一碗熱湯、交換小珠子和漂亮貼紙,一起對付老師的日子,和不停的笑聲——當時的我也沒想到這一切會結束的這麼快。

而如今,伴隨著店舖一起消失的還有我逐漸模糊的記憶。刻米珠的攤位早在城市「文明整治」中被清退,麻辣燙小店變成了奶茶鋪,琉璃珠店只留下一個沒有更新的朋友圈公眾號,芙蓉蛋捲倒是漲價漲得更貴了,據說現在賣到11元了,不知道在瑞典開一個店舖的話是不是賣110也有人吃,哈哈。記憶的味道最難保存。但它們仍然存在於我偶爾翻起的筆記裡、音樂播放器裡某一首舊歌的前奏裡,或某個寒冷的午後我突然停下腳步的那一刻。

那一刻,我會想起我們曾在那條街上,拿著冒煙的熱乾麵、攥著寫著名字的小米瓶、咬下一口火辣辣的蛋捲,然後笑著說:「你快點吃啦,不然等下又沒辣椒了。」

二、廣播站與雜貨店

我的中學在城市的邊緣,鐵路橋在離學校很近的地方。每天下午,都會有一些慢速的貨運列車經過,車輪壓過鐵軌的聲音拖得很長,像是在給某種即將消失的情緒配樂,我在學校的操場上甚至教學樓裡都能聽得見。冬天的時候,學校附近的村莊會傳來焚燒秸稈的味道。我喜歡這樣的味道。我也喜歡學校旁邊村莊裡的燒烤店。烤鳥蛋,麵筋,綠辣椒和兩個饅頭片——我的美味午餐。

讀中學的時候,我在廣播站工作過一段時間。每天要做的事很簡單:整理音樂、準備稿件、每週一次錄製學生點播節目。那時候學校設備老舊,整個廣播室的核心是一台有很多灰塵的混音台和一支不知道被多少人用過的鐵殼麥克風。音源來自我的步步高音樂手機,我把它當U盤來用,學校的音頻線纏得像一團沒有解完的麻花,得小心插入,否則會發出令人尷尬的滋滋聲。

我最常播輕音樂,我喜歡冯曦妤的《我在那一角落患过伤风》。選它不是因為什麼聽眾點播,而是因為它在我手機裡。是我那時候住喜歡的,它也是我那個音樂手機的自帶歌曲,播放列表第一首。當主歌鋼琴響起時,我會下意識地把聲音調低一點,讓它聽起來像是從走廊的盡頭傳來,而不是從廣播喇叭裡震耳欲聾地劈頭蓋臉。

有時候,我會用我自己的聲音,讀一段從網路上抄來的句子,當成開場白:

“你正在收聽的是校園廣播電台。現在是週三下午兩點半,這一段時間,我們來享受音樂的魅力。”我想像著自己是一個電台DJ。

冯曦妤的聲音與我自己的聲音疊在一起,就像一種隱秘的重奏。她的咬字很輕,沒有歌詞,只是dala dala dala的重複,像是怕打擾誰的夢。我想,那首歌本來就像是為青春這種東西寫的——沒有明確的節奏,也沒有高音或爆發,它只是靜靜地、慢慢地,在空氣中流淌。

「大市場街」上有一家特別有趣的雜貨鋪。

那是一家只有學生才知道的店,沒有門牌號,沒有網店,連開店時間都不太規律。店主是一個比我們大幾屆的女孩,H,H總是穿著亞麻布料的襯衫,短短的頭髮,個子小小,長相精緻。最一開始我甚至不清楚H是男孩還是女孩。H的女朋友是我們學校的一個學生,我問她,她告訴我,H是女孩。喔,帥帥的女孩。

H的店空間不大,靠牆的位置堆滿了手工手帳本、味道複雜的香薰蠟燭、印著奇怪標語的明信片,還有一座木製的郵筒,上頭貼著一張手寫標籤:「寫給五年後的自己。」她稱之為「時間郵局」,你可以投遞任何內容的信,她說,五年後她會寄給你。

我們一開始不信,但還是寫了。我們在香味信紙上寫夢想、寫戀愛對象的名字、寫「等我變成更好的人」之類的句子,裝作不在乎地投入郵筒,然後隔天又偷偷跑回去問她:「你真的會幫我們寄嗎?」

她總是低頭擦拭桌面,用近乎耳語的聲音說:「如果你還記得收信地址,我就會寄。」

店裡的音樂來自她的Windows Phone。銀色的諾基亞手機,看起來不太實用,但很好看。她播放的音樂和我們熟悉的廣播站歌單完全不同。有一次,她播了陳奕迅的《黑擇明》,整間店像是被時間暫停了。另一個下午,她用MP3播出蔡依林的《詩人漫步》,我問她那是什麼歌,她說:「你長大一點再聽就懂了。」

H把自己的生活裝飾成了一個未完成的部落格。她的QQ空間一打開就是一長串沒有標點的句子,和幾張調色飽和度很低的照片。她說她用繪聲繪影剪輯過自己旅行的影片,還教我怎麼讓畫面變得像《戀愛頻率》的MV一樣泛白。

我們那代人,最初都是靠這些工具學會敘述自己的。用千千靜聽往音樂手機裡下載MP3,在《酷我音樂盒》上找最新榜單,開著PPTV看《一公升的眼淚》,在豆瓣寫一條短短的日記,又在人人網留言,在貼吧上討論誰才是最有文藝氣質的明星。

那時候我們沒有IG,沒有限動,沒有演算法告訴你今天要懷念什麼。我們只靠一點點笨拙的工具和真誠的情緒,把自己的青春存在某個會斷線的伺服器上,然後裝作不經意地刷新一下,看看誰偷偷留下了一句話。

H的店後來關了。沒有說明原因,也沒留下告別訊息。時間郵局的木箱被搬走,牆上的照片和便條紙全數消失,只剩一塊白牆,像從沒有人在那裡夢想過什麼。

那年我還在廣播站,學期末的最後一次放送,我播了《我在那一角落患過傷風》,然後什麼也沒說。我知道,我要離開了,我知道,我很捨不得。

三、夢與記憶

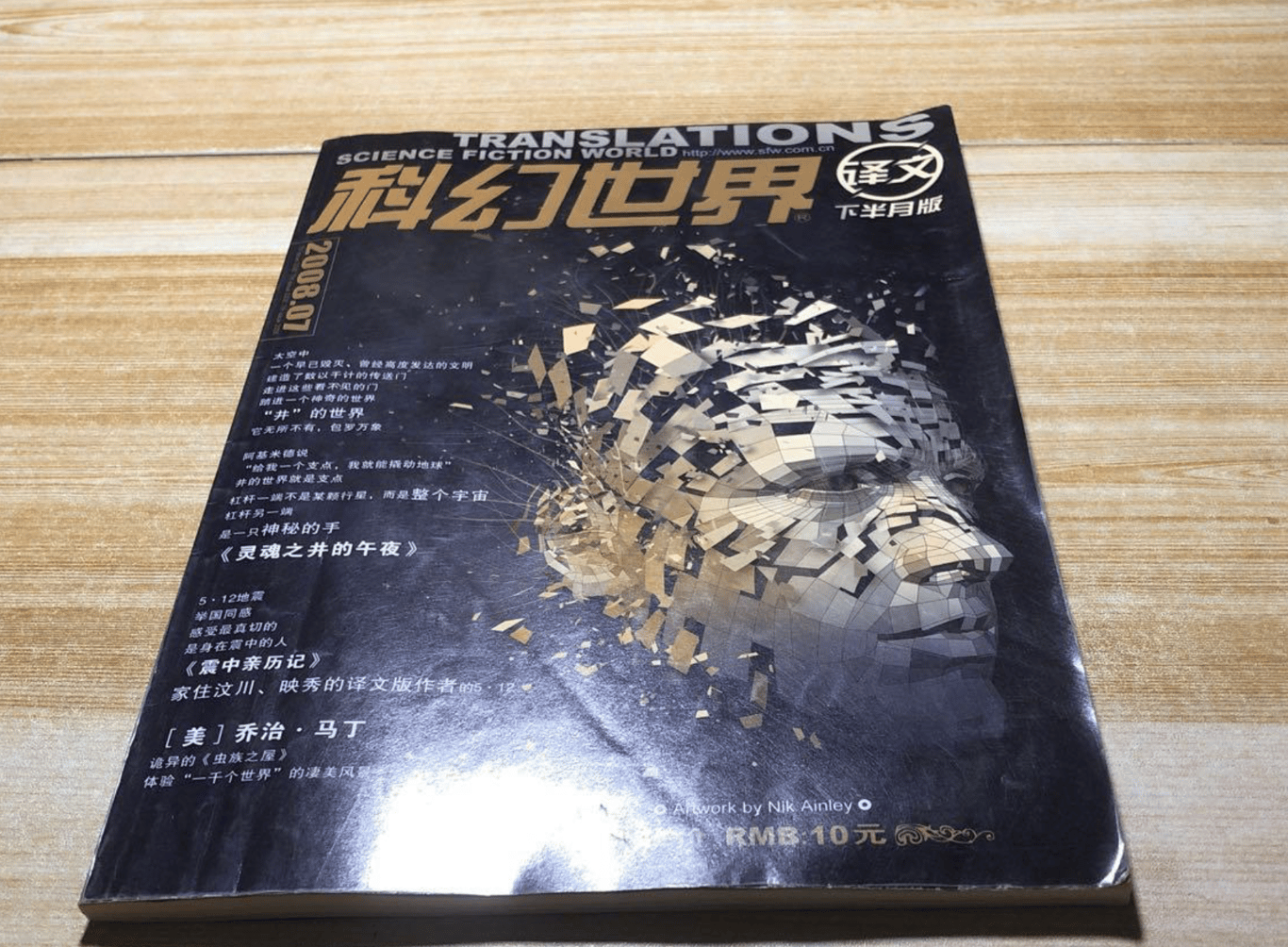

那天中午我沒出去逛,因為半夜看小說看得太久,我有些睏,所以趴在桌子上想要午睡。中午的太陽太刺眼了,窗台上的樟腦丸味道被曬得發苦。我把從家裡帶來的看了一半的老雜誌放在桌角,是2008年的《科幻世界》。黑色的封面有些破損,邊緣捲起,顏色褪成了石墨灰,常規文章標題下面還有一個標題寫著:震中親歷記。

那本刊物裡有一個專欄是為那年的汶川地震而作的。我不記得當時自己為什麼要重新讀它,也許只是因為太熱了,我睡不著,不想講話,於是就把它又打開了。

教室裡的氣氛懶懶的,幾個同學趴在桌上,有人用鉛筆在橡皮上雕刻字,有人偷偷用手機看小說,還有人耳朵裡塞著老歌,對著窗外發呆。我低著頭,讀著那篇編輯寫下的地震筆記:寫斷裂的樓梯、餘震過後的空曠辦公室、一整批遺失的投稿手稿,以及一台再也沒有開機過的老電腦。

我沒親歷過那麼大的地震,不過我家附近倒是總有小地震,最大也就四五級。

那場災難對我來說一直是抽象的,提起來我會想到電視畫面裡的直升機與泥土的顏色,是香港賑災晚會中那首《承諾》的副歌:「我要你重獲原來的生活。」但在讀那本雜誌的過程中,我忽然有了一種古怪的感覺——就好像那是我曾經失去過的東西。

我沒能抵抗睡意,在最後一段文字還沒讀完前就睡著了。

然後我做了一個長得令人不安的夢。

夢裡我站在學校天台,天空低垂,像快要掉下來的布幕。遠處傳來低沉的隆隆聲,一開始像雷聲,但很快整個地面開始微微晃動,像有什麼龐然巨物從地底翻過來。我看見學校的樓體裂出縫來,窗玻璃發出緊繃的顫音,樓梯間一塊水泥剝落,砸中了一疊還沒改完的考卷。

但人們沒有驚慌。

我的同學們照常走動、說笑,像在彩排一場災難劇。他們的聲音沒有音量,嘴巴在動,卻沒有聲音。我想開口提醒他們,卻發現自己發不出聲。我向他們奔跑,卻像被誰抓住腳踝,跑得極慢。時間拉長了,像影片卡住幀率,每個動作都像水中影子一樣晃動。

這時,有人輕輕拉住我的手,是她。那位雜貨鋪的姐姐,還穿著亞麻色的襯衫,頭髮有點濕,像是剛從雨中回來。她沒說話,只把一個小瓶子塞進我手心——那是一顆米珠,封在一瓶透明油裡,裡面刻著我的名字,還有另一個我已經模糊了的名字。那字小得幾乎看不見,卻被一絲光照亮,在夢裡顯得異常清晰。

我低頭時,看見地上散落著我以前做過的廣播節目稿子、一份草稿筆記本、還有一封信,是寫給五年後的自己,信封是那家「時間郵局」店鋪的。

我想起那封信寫著:「如果你還在記得,就說明一切都還沒有結束。」

在夢的最後,我站在學校天台的邊緣,看見不遠處那家熟悉的東北麻辣燙小店也裂成兩半,湯汁流淌進地縫裡,飄著辣椒與香菜。鐵皮屋頂塌了一塊,裡面掛著的紅色燈籠還在晃。琉璃珠店裡的吊燈碎了一地,陽光從天窗灑下來,照著滿地的珠子與碎玻璃,像閃閃發光的倒影。

我沒有逃。

我只是呆呆的站在原地,聽著冯曦妤的《我在那一角落患过伤风》在遠處響起。她的聲音在夢裡格外乾淨,像是從很深的記憶裡回來,不帶一點悲傷,只是平靜地訴說:那場災難終究沒有真正結束,它在我們心裡慢慢發酵,長成了現在這樣。醒來時,教室裡還是一片寂靜。雜誌躺在我的手臂下,被汗水濕了一角。

我把它翻回封面,看著那句熟悉的標題,又悄悄闔上。我沒有告訴任何人這個夢,也沒有再提起那本雜誌。但那顆米珠的模樣,卻在很久之後的某一天,從我一個朋友舊包包上的鑰匙圈裡,又突然出現了。

四、我們都曾經那麼努力相信意義

中學的時候,我們會在學校的新聞社團裡談論好多好多現在已經難以公開談論的話題。我們有時候也會面向全校做報告。我們在驕傲月的選題是婚姻平權與性別平等,在那段還可以公開討論「不正常」問題的時光裡,我感到一種罕見的自由。我花了很多夜晚在自習課後留下,坐在空教室裡寫報告、整理資料,練習如何用盡量中性的語氣講述一個本該義憤填膺的議題。那時候我相信語言有力量,只要措辭得體、邏輯嚴密,就能讓保守的人也願意聽你說話。

格雷是我那時的搭檔,他是懂技術的人裡最擅長寫文章的——他作出來的排版總是乾淨利落,像幾何學裡的證明題——左對齊、標題三號字、內文1.15行距,每一頁PPT都像一張邏輯圖表。他說設計也可以是政治的一部分,尤其在一個所有人都對格式要求鬆懈的地方,整齊本身也可以是立場。

我們每週五會在空報告廳開討論會,有時只有六七個人,但我總像面對一整個聯合國大會一樣認真準備。報告講完,我們會去教學樓下的自動販賣機買瓶水,再爬上天台吹風。那裡很安靜,能聽見操場上遠遠傳來的籃球聲與風把樹葉翻轉的聲音。

我還記得有一次,我格雷還有小藍談起「犬儒主義」。那天風特別大,我們靠在樓梯上,小藍穿著風衣,帽子壓得很低。

她說:「你知道嗎?你現在已經是那種人了。」我說:「哪種?」

「那種不再相信一切會變得更好的人。」她停了一下,「你變得更溫柔了。」

「我一直都不生氣呀,一直都很溫柔的」我看著天邊的雲。

「不是變溫柔,是麻木了。」她說得很輕,但我覺得風吹的我有點冷。

我沉默了好一會兒,終於說:「也許吧。以前我覺得每件事都需要有人來做,但後來我發現——就算你做了,很多人也不在乎。你會慢慢意識到自己不是不可替代的,也沒什麼非你去捍衛不可。」

她沒再說話。我們就那樣站著,風把她的帽子吹歪,我伸手幫她壓了壓。那一瞬間我覺得,某些信念就是在這樣沉默的對話裡悄悄被拆解掉的,不帶任何暴力,也沒有崩潰的聲音。

我們一直聽努力的。

我和格雷還有小藍一起在科技創新大賽寫過一篇關於切爾諾貝利的論文,報告裡塞滿了我查來的事故報告、輻射圖像和關於責任倫理的引文。我知道評審可能更希望看到節能燈泡與創新校園回收設計,但我還是寫了。那是我第一次發現,災難也是一種可被量化與模擬的制度失靈。我覺得這特別重要。不過,校園回收設計拿了一等獎,我們的團隊拿了三等獎。他們果然更希望看到那些。

我們也在校刊上投稿,寫關於言論自由的短文,引用的是《1984》與《美麗新世界》。那期校刊後來只印了幾十份,有人告訴我,原因是教導主任覺得「內容不適合未成年人」。但我並不後悔,我只是覺得,我說了,無論有多少人看見都挺好的。

社團活動裡,我帶著一群對功課無感、對電影充滿熱情的學弟妹們聊《布拉格之春》,聊新浪潮、聊蘇聯解體、聊女導演與影像中的女性空間。我還帶他們看豆瓣上整理的B站片單,講政治不是只有選舉和法案,也是一種美學。

那時候我真的相信:只要我們做得好,就能改變點什麼。後來發現,我以為那是一個開始,沒想到——那就是巔峰了。

而那個曾經說過「我想創辦一個能讓人說實話的平台」的自己,也慢慢在某一個段落裡消失了,不帶驚天動地,只是安靜地、默默地沒再出現。我後來只是默默的把這些繼續寫在我的博客裡面,作為博客文章的一部分,然後繼續懷念美好的中學時光——我好像從沒有完全走出來。

我最後一次演講,是在學校的報告廳。我講電影,講王家衛的《春光乍洩》,格雷幫我做了整份PPT,封面打著他自己取的標題:“happy,但不 together。”我們笑說這是給我的畢業演講起的註解。那場講座其實也就幾十個人來聽,我照樣講完,我在意的椅子不是回音。那天下午陽光很好,窗簾是打開的,光灑在那塊常年沒擦的白板上。我記得我用紅筆在板子上寫下「不完整的人生也值得記錄」這句話,寫得太大,字有些歪。

演講結束後,我收拾電腦,整理投影筆,背起包,穿過走廊,一路下樓。沒有人送我,也沒有人問我下一站去哪。我坐上去火車站的那班公交車,靠窗的位置,車發動時我甚至沒有回頭看一眼那棟報告廳。這就是我告別的方式——每一次都是,安靜得像從沒來過。

後來的所有同學會我都沒有參加。沒人問我為什麼,我也沒留下聯絡方式。那種淡出不是刻意的,而是一種自然的選擇:你知道你不屬於那裡了,也知道,留下來說再見的人,未必真的想說。

我不會對特定的城市或者學校有深刻的感情。但其實發自內心的,我感謝它。感謝它曾經寬容、曾經開放、曾經給過我一段不必壓抑、不必過早妥協的時間,它在我面對質疑和批評的時候保護過我。是那裡的人,是那段時間教我如何捍衛觀點、如何發言、如何做出選擇、如何開始懷疑,甚至——如何成為溫柔的人。

我似乎已經相信那時寫在PPT上的每一個字,但我仍然記得自己當初為什麼要寫它們。那份努力也許不再推動世界,但它構成了我心裡某塊不可動搖的骨架。

而那句 “happy,但不 together”,在我看來,其實說的是我們自己——我們的朋友、我們的理想、我們那一段短暫燃燒又悄無聲息的青春。

五、最後的歌

如今我已經走過很遠的路了。寫過的PPT、發過的廣播、藏在玻璃瓶裡的米珠,早就不在原地。雜貨鋪關了,廣播站換了新設備,連天台也裝了監控。那些人、那些話、那些本以為會一直在的東西,最後都沒有留下什麼確實的痕跡。

但我沒有走出來。我記得我們曾那麼認真地相信世界可以被說服。記得那條街角的香薰味和麻辣燙的湯底,記得深夜做報告時窗外的風,和小藍說「我一直都是怎麼溫柔」時,她眼裡的光。

現在的我,已經不那麼執著於意義,也不再期待所有問題都有答案。但我知道,我的青春沒能改變世界,但它讓我成為現在的自己。

我想這就夠了。