從街道到身體:洪譽豪的藝術創作歷程

洪譽豪目前在元智大學任教,之前在清大。「其實我的大學背景是文化大學大眾傳播系,研究所才到台藝大多媒體動畫研究所,所以與藝術的接觸是後來才開始的。」

在大傳系時,學習到影像處理技術,那時影像對他來說是單向的傳遞工具。但進入研究所後,開始憧憬創作能有雙向溝通的可能性,對新媒體產生了互動的想法。「360攝影機打破了我對影像單一傳遞方式的認知,成為創作的轉折點。」

「我比較偏向視覺藝術家,雖然有人因為我的系所背景稱我為新媒體藝術家,但我真正大量使用的新媒體媒材主要是 VR 和 360 攝影機。」後來洪譽豪長期接觸和使用的製作方式是3D掃描,因為它能完整保留空間資訊,延伸了平面影像背後的Z軸。

目前他主要使用攝影測量法進行 3D 掃描,用手機拍攝配合 MetaShape 軟體(以前叫 AgiSoft)。「這種方式讓我能探索影像單一平面背後的虛實對應關係,這是我一直在嘗試和挖掘的創作核心。」

過去他的創作主軸聚焦在街道上,這與居住環境有很大關係。洪譽豪住在龍山寺旁邊的西昌街,這條街很有趣:早上是普通的街道,但從中午開始就會有人來佔位子,因為這裡是夜市,會有從三重、蘆洲來的違法攤販搶位子。

觀察久了,發現街道可以累積非常多東西,不管是看得到的還是殘留的痕跡,像塗鴉、牆壁髒污或垃圾。這些堆疊或遺留的東西能反映這個區域的微型社會狀態。他曾觀察到一位阿伯在家樓下,有自己的床、茶几和電視,白天就坐在那裡抽菸聊天,把那裡當作家一樣。

《無以為家》這件作品是階段性創作的彙總。「無以為家」不是沒有家的意思,而是到處可以稱作家。騎樓是大家食衣住行娛樂的場所,不只是攤販、性工作者、遊民,連坐在那裡泡茶或簽彩票的阿伯,騎樓對他們來說都更趨近於家的地方。

2020 年在當代館的展覽中,洪譽豪在空間裡打造了騎樓結構,結合三個頻道的畫面和實體物件。這重疊了三個時間點:3D 掃描的時間點、觀眾在展場的當下,以及家中遺留物件所代表的家的時間點。

後來這個作品延伸到 VR 裝置,「因為 VR 媒材很私密,只有一個人能看,每個人的體驗感和時間感都不一樣。」洪譽豪也輸出成燈箱裝置,用正交投影的方式把整個街道壓平,探討當把三維空間壓平時能看到什麼。

「我告訴學生不要一味追求創新,而是要從熟悉的東西開始,漸漸發展自己獨特的思考面向。」記得大學老師說的:「拍影像要情理之中,意料之外。」在合情合理的邏輯下,劇情卻能衍生出讓觀眾想不到的事情。

2022 年洪譽豪前往德國駐村,發現歐洲街道與台灣很不同,更多是雕像和人物形態。他開始思考不同國家對街道時間保留的方式不同,歐洲或許是以身體形態來儲存時間。

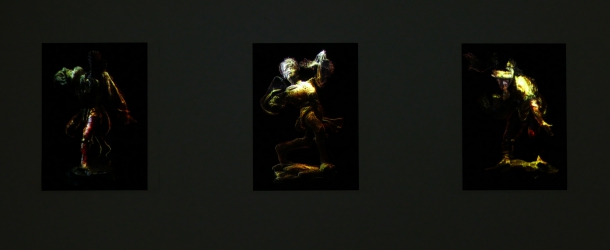

後來研究了 Morris Compton 的舞者雕像,這些 14 世紀的雕像有很多傳說:有人說是嘲諷貴族、有人說是求愛舞蹈、也有人說是對抗黑死病的歡樂舞蹈。洪譽豪把它們 3D 掃描後重新繪製,思考身體作為解析時間的方式。

「用 3D 掃描久了,我發現攝影測量法重建的 3D 資訊,其實與個人的身體視角有關係。」目前洪譽豪是 Hyper Wave 超級浪的團長,有宜蘭的駐村空間和台北的展示空間。他們也邀請藝術家來駐村,送藝術家到國外,今年送去立陶宛和捷克。

結語:洪譽豪的創作從街道出發,並且以一個固定的工具作為出發點,表達出他對世界的觀察與提問。觀察的對象從台灣街道出發,接著進展到歐洲的舞蹈,觀察人身體律動的共同點。期藝術家的持續創作,帶來更多深刻觀點的作品。

c2x3 除了會在 Matters 分享Web3相關資訊,也致力將台灣項目推向國際,如果喜歡這些內容,請不吝分享我們的文章讓更多人看見,我們也有 Facebook、Instagram、Threads 和英文版的 Twitter、Medium 跟 fxtext 喲,歡迎大家來逛逛,未來還請各位多多指教囉!