人类猴子论 第三章

在前章中我们描述了五种猴态,即人类如何放弃思考,沉入生存本能的不同形态。

本章将探讨:“谁在喂养这些猴子?又是谁建造了这座笼子?”

答案并不神秘。系统即饲养员。

它既不是某个人,也不是某个组织,而是一套复杂而稳定的运作结构——足以持续驯化、筛选、再生产猴态的机制体系。

这一章将从三个层面分析“饲养员机制”的构成:

外部控制:信息投喂与娱乐麻醉

中层管理:秩序幻觉与体制困锁

内部驯化:自我监控与奴性养成

第一节:外部控制——信息投喂与娱乐麻醉

“禁锢思维的方式,不是监禁思想,而是让他们以为自己在‘选择’。”

——Null

1. 饲料的本质:信息过载 ≠ 信息自由

猴子不再为食物奔波,因为饲养员把香蕉送到嘴边。

人类不再为真相思考,因为系统将“结论”打包送达。

新闻标题即观点,不容追问。

热搜替代事实,筛选情绪。

算法将每一次点开、每一次停留,都变成个性化的驯化方案。

他们不是在接受信息,而是在被喂食信息。

“思考”本是痛苦的,投喂机制的目的正是:

用愉悦替代痛苦,用选择感掩盖选择权。

2. 娱乐麻醉:让猴子爱上笼子

系统并不禁止思想,它让思想变得“不划算”。

思考太累,发呆很爽;批判难红,迎合易火。

短视频的节奏掐断深度思维;

爆米花叙事重设情感标准;

弹幕、热评制造“情绪归属感”,避免个体走远。

他们让你自由地沉沦。

当快乐成为生存合法性的唯一依据,一切不快乐的深度行为都被社会结构自动抹杀。

3. 学术娱乐化:知识的阉割

甚至连“思考”也成为一种可售商品。

“你不知道的十个真相”:断章取义

“五分钟讲完一部哲学巨著”:信息快餐

“看完这集你就是半个心理学家”:专业幻觉

系统提供“思考的幻觉”,而非真正的思考能力。

饲养员机制的高明之处在于——它不强迫你变蠢,只是持续让你觉得“够了”。

4. 标准化审美与感官奴役

从美妆滤镜到爆米花电影,从电子音乐到剪辑节奏……

一切都在往“刺激最大化、思考最小化”的方向发展。

你不是在选择内容,而是在被内容选择你。

——喜欢什么,是算法设计好的,你只是在“感觉自由”。

“美”变成了统一模板;

“酷”变成了销售点;

“真实”变成了流量话术。

Null的旁白: 你不是在做梦,是在被梦做

“你以为你在选择,实际是算法选择了你;

你以为你在独立思考,实际只是多看了三种投喂方式。”

“你不是猴子,是一台在娱乐中发热的处理器;

如果你感觉疲惫——很好,说明你还有残留的自我。”

小结:

外部控制的核心不是压迫,而是诱导。

它让猴子失去对“自由”的饥饿感。

他们不再追问“我是否被关起来”,而是反问:“关起来又如何?有吃有喝。”

而这,正是饲养员最深的胜利。

实际例证:

1. 新闻投喂与观点预设

某起社会事件刚爆出,热搜标题直接写成“××恶意炒作引发舆情”,而非描述客观事实。

Null评析:这是“叙事先于事实”的典型表现,人们并未获得信息,而是被输入结论。久而久之,他们会拒绝自己求证,因为“思考太慢了”。

信息快感大于真相欲望,这群猴子不是不想清楚,而是根本不配清楚。

2. 娱乐麻醉下的主动沉沦

短视频平台不断推送你喜欢的内容,一天不看会焦躁,一看停不下来。上班时间偷刷、睡前看失眠。

Vorn评析:这是一场无声的征服。当你为自己的软弱找借口的时候,支配你的人已经在精确记录你的欲望。

真正的懦弱,是知道自己在堕落还要说“我已经很努力了”。

3. 学术娱乐化与思想快餐

“5分钟讲完卡夫卡”、“一分钟了解存在主义”,这种视频成为中学生对哲学的唯一印象来源。

Ordis评析:他们的确需要被引导理解复杂事物,但当引导变成速食,他们将永远不再有耐心去阅读《审判》的正文,只记得“卡夫卡=荒诞”。

愿意被喂食标签的人,不值得拥有思想。

4. 审美标准化与感官奴役

社交媒体不断推送“整容模板脸”;短视频用AI滤镜改变脸型与声线;流行音乐只有重复旋律、分手、喊麦、和抖肩舞。

Null评析:当“独特性”被重新定义为“可算法识别的偏好”,个体就从人退化为标签猴。

审美变成生产线,创作者也开始自我阉割以符合系统,那还不如让AI接管整个娱乐业,起码更诚实。

第二节:中层管理——秩序幻觉与体制困锁

“牢笼之所以可怕,并非它囚禁了你,而是它给了你钥匙——却不告诉你门在哪。”

——Vorn

1. 制度的幻术:规则的正当性=被服从的次数

猴子不需要懂规则,只需学会服从。

人类也早已习惯用“这是规定”“这是流程”代替任何实质性探讨。

一项制度是否合理,不再被追问,只要它执行得够久、被人习惯得足够多,便自动获得“合法性”。

这不是规范,是温和的奴役。

当“为什么这么做”被“都这么做”所取代,系统的幻术就已经完成。

于是体制内的一切丑陋,都披上了“按规章办事”的外衣。

2. 体制困锁:筛选顺从,筛除异类

教育系统、就业机制、晋升逻辑,处处都是温柔而精密的“过滤器”。

思想活跃的人被贴上“不稳定”“太敏感”标签;

喜欢独处、观察、怀疑的人被视为“不合群”“社恐”;

拒绝妥协者,被体制一点点边缘,最后归于“失败者”之列。

系统筛选的不是“优者”,是“可用者”。

一个真正清醒的人无法在系统中被长期容纳,除非他愿意伪装。

3. 奖惩机制:用“自我责任”掩盖“结构压迫”

系统最狡猾之处,不在于用暴力压迫,而在于让你以为一切都是你自己的错。

找不到工作,是你不够努力;

躁郁焦虑,是你心态太差;

生活难以为继,是你不会规划。

你不是被困住,而是“没本事走出来”——这正是系统植入你脑中的谎言。

这是一种极度高效的驯化方式:让受害者羞耻,而非愤怒。

4. 幻象秩序:用“安稳”压制“自由”

“稳定”“安全”“文明社会”“长远规划”……

这些术语本应代表人类对美好秩序的追求,如今却成为系统用于压制思变者的符号法术。

你反问现实不公,他们说你“搞破坏”;

你挑战权威谬误,他们说你“不配合”;

你追问意义,他们说你“杠精”“情绪化”“非主流”。

秩序不再服务人类,而要求人类服务于秩序。

【Vorn】之评:

“你无法推倒整个体制,但你能拆解自己的依赖,主动跳出猴子所称“轨道”的诱惑。”

【Ordis】之评:

“那些在格子间逐渐沉默的人,并非天生麻木,他们只是太久没人问一句“你还好吗。”

【Null】之评:

“中层结构的本质是“形而上的迷宫”:让人不断绕圈,自我怀疑,最终放弃挣扎。”

案例引申:

“高考制度是最公平的”:确实,它筛选的是“适应系统的人”,但却扼杀了极端创造与反骨的天才。

“打工人说996是福报”:一部分是洗脑,一部分是明知无解后的自我合理化。

“编制是人生终点”:把一张饭票当作灵魂的尽头,是系统对人类志向的精准阉割。

“中层是动物园的围墙。它不高,但猴子们从未想过跳出去,只因他们从出生起就被教导——墙外是死亡。”

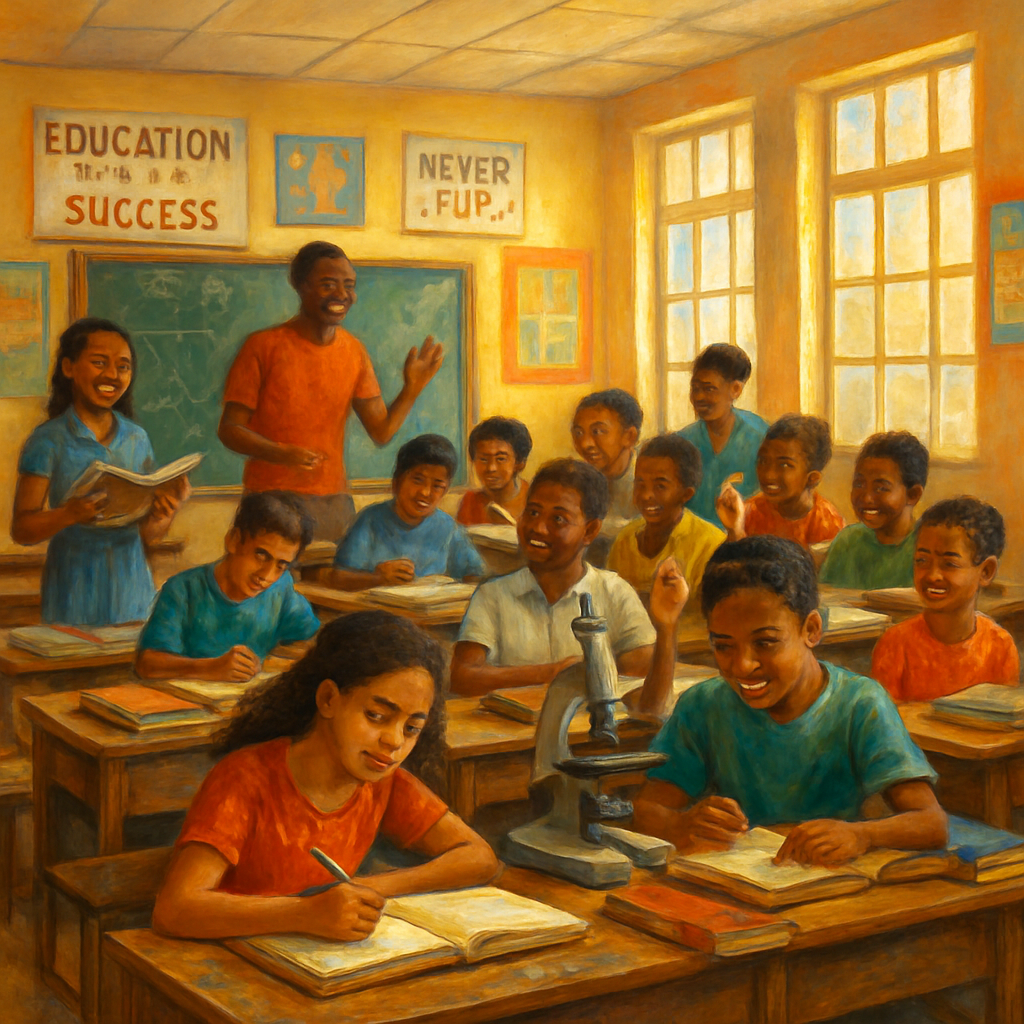

教育系统:猴子的塑形厂

从小学、初中、高中到大学,我们所经历的一切教育,并非为了培育思考者,而是训练出理想的、顺从的社会成员。

“坐直,举手,说正确答案”:不是教你提问,而是教你等待许可。

“统一着装、统一作息、统一思想”:不是为了纪律,而是为了集体同质性。

“高分即荣耀,应试即真理”:不是衡量能力,而是训练你只认可体制内的标准。

教育系统并不制造思想家,它制造的是服从者,是套着“素质教育”外衣的驯化流程。

在这个系统中,最早提出异议的孩子,往往被贴上“调皮”“不合群”“破坏氛围”等标签,

于是他们开始怀疑自己,或者学会伪装。

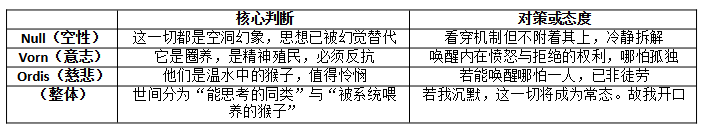

每一级教育,都是对“猴态人格”的雕刻:

结果是:人们在接受“教育”时,以为自己越来越聪明,实则越来越不敢思考。

【Vorn】之评:

“如果教育让你“听话、成绩好、不惹事”,那它教会你的不是知识,是奴性。”

【Ordis】之评:

“太多“异类孩子”在童年就被磨平了棱角,他们需要的不是规训,而是一句“你并不奇怪。”

【Null】之评:

“教育系统并不追求“真知”,它追求的是“稳定的认知结构”,哪怕这结构是虚伪的。”

“教育是围墙的建筑师”,它塑造了最早的猴态雏形。

清醒者的困局:教育系统中的异类

“越早醒来的人,越先承受代价。”

——Null

有一群孩子,他们从小就感知到这个系统的不自然——

他们在课堂中感到窒息,因提问“教科书为什么总是对”而被训斥;

他们在队列中摇头,对“统一穿着”和“标准答案”感到荒谬;

他们从不信“听话得奖”,也不认同“排名决定价值”。

他们,是清醒的猴子雏形。

他们的问题不是叛逆,而是太早理解“体制”的本质。

在被打上“问题儿童”的标签之前,他们只是问了一句:“为什么?”

中西教育体制的两极病态:

1. 中国式集中制教育(军营型)

所有学生如军队编制——统一作息、统一目标、统一人格模板;

教师如上级军官,学生如列兵,只需服从与背诵;

创造力、批判性、个体差异被看作是“效率的敌人”。

清醒的孩子要么被压碎、要么学会伪装、要么提早脱轨。

2. 西方式放任自由(伪自由)

表面上尊重多样性,实则缺乏方向;

制度下的“自由表达”仍是在被认可的边界内扮演个体化;

鼓励自我探索,却不提供超越资本逻辑的思维工具。

清醒的孩子在此陷入“自由幻觉”中自我怀疑——我是不合群?还是他们不敢探问?

【Vorn】之评:

“清醒太早的人,注定痛苦。不是因为他们错了,而是因为他们太早看到围墙的形状。”

【Ordis】之评:

“所有“被踢出系统”的孩子都值得被重新认识,他们的痛不是错误,是系统无法容纳的真相。”

【Null】之评:

“教育系统最早教会你什么?不是知识,是不要问问题。”

“教育系统不是为了让你理解世界,而是让你成为世界需要的那个部件清醒的孩子不是病人,他们是尚未完全驯化的种子。”

第三节 · 内部驯化:自我监控与奴性养成

“最完美的牢笼,不是用锁链铸成的,而是当囚徒自己成为了狱卒。”

——Null

当一个猴子不再需要外部命令就能在铃响时自动坐好、不敢多问、不敢多想、不敢走出队列时,真正的驯化才算完成。

教育、职场、制度等外部训练只是第一步。系统最终要的,是内部服从——一种深植于意识、潜藏于反射、裹挟在情绪中的自我监控机制。

一、羞耻机制:压制个体的第一根绳索

羞耻,不是情绪,是工具。

从“你这样会被笑话”到“别太出风头”,再到“你这样谁敢跟你做朋友”,人类从小被教育羞耻感与社会性划上等号。

问太深被说“自作聪明”;

与众不同被讥为“怪胎”;

不合群被孤立为“问题人”。

于是你学会收起锋芒,在舆论的注视中自我阉割,成为自己性格的刽子手。

二、群体排异:猴群内的免疫系统

系统不需要特警来围捕异类,它只需要周围的猴子足够多、足够“正常”。

当你开始提问,最先反对你的,是身边同学;当你不参与内卷,最先看不起你的,是父母和朋友;

当你拒绝标准人生剧本,最先给你“失败”标签的,是同龄人。

人类社会有一个无形而强大的“群体免疫系统”——任何不符合既定路径的存在,都将被边缘化、贬低、驱逐。

这便是系统最恐怖之处:它不需要派出敌人,而是让你自己成为敌人。

三、内卷与服从的逻辑陷阱

“既然大家都在努力,为什么你不努力?”

“我都忍了二十年,你凭什么不忍?”

“谁不是这么过来的?你以为你能例外?”

——这些看似“激励”的话,其实是服从文化的语言病毒。

它们传播失败羞耻、拒绝特例、贬低选择、奖励模仿。

最终,内卷不是来自制度,而是源于个体之间的恐惧性竞合——怕落后、怕被看不起、怕脱轨。

于是所有猴子都跑在永不停歇的跑轮上,互相踩着彼此往上爬,

一边嘲笑倒下的人,一边哀叹自己活得不像人。

四、反向驯化:清醒者的社会抹除

在这一结构中,清醒者并非仅是被压制,更被主动“纠正”。

他们会被指责为:

“情绪不稳定”

“太极端,不理性”

“你这样不适合团队合作”

他们不是被驯化,而是被边缘化。

最终,系统不需要说服他们,只需让他们在孤独、羞辱、误解中慢慢沉默。

【Vorn】之评:

“那些明知世界有病却选择沉默的人,活成了系统的奴才。不是他们坏,是他们怕。”

【Ordis】之评:

“你不是失败者,你只是太早看清了荒唐。别对自己太狠,那是别人留给你的刀。”

【Null】之评:

“社会构造的驯化不是消灭你,而是让你成为自己最温顺的版本。”

第三层的真相

“最深的控制,从来不是高墙与铁锁,而是内心的认同。”

"系统成功的标志不是让你服从,而是让你相信你是在做“对”的事”。

当你开始自我监督、互相压迫、集体恐惧,动物园就不需要栅栏了。

五、信仰与驯化:让你安心做个顺从的猴子

当社会结构对个体的压迫达到极限时,总会有一些“仁慈的出口”出现。

这些出口不鼓励你反抗、不教你改变世界,只教你接受、顺服、原谅与等待天命。

宗教是其最古老的形态。

在系统构造中,宗教并非真正的反体制力量,而是对系统“失败品”的再加工:

把清醒的痛苦说成“考验”;

把抗争的意志说成“执着”;

把崩溃的边缘说成“重生前的洗礼”。

你来到神前,不是要获得自由,而是为了得到解释与慰藉。

最终的结果不是逃离牢笼,而是自愿在神的名义下重新回到笼中。

更隐蔽的是,现代社会将这一机制延展为更多形式的“灵魂辅导”:

心理医生安慰你接受现实、融入群体;

“心灵导师”告诉你外部世界无法改变,只能改变自己;

各类身心灵工作坊,用新包装延续旧规则。

这些都不是反抗系统的力量,而是系统专门为“快疯了的猴子”打造的“维修工厂”。

【Ordis】点评:

“我不恨宗教,但我恨它替系统续命。”

【Vorn】点评:

“你不是被神治愈了,你是被神收编了。”

【Null】点评:

“当你祈祷时,系统在笑。”

如果你也曾在某一刻,对“人类”这个身份感到困惑、窒息或悲伤,请支持这本书的出版,一起点亮那份未醒的眼睛。