台灣人為何瘋買線上課程?心理學揭示3大集體焦慮,看見你的不安與真實出路

序言:焦慮的時代與自我提升的承諾

當代台灣的社會景觀中,一幅獨特的畫面正無所不在地展開:從社群媒體的動態牆到捷運車廂的廣告看板,各式各樣的付費課程廣告正以一種近乎圍剿的姿態,向人們兜售著通往更美好未來的門票。這些課程承諾的內容包羅萬象,從財務自由、商業經營、程式設計,到身心靈成長與人際溝通,它們共同描繪了一個誘人的願景——只要你願意付費學習,就能擺脫當下的困境,成為一個更成功、更完整、更具競爭力的自己。線上學習平台如 Hahow 好學校與 PressPlay 的爆炸性成長,以及「知識付費」概念的普及化,標誌著一個新時代的來臨,尤其在年輕世代中,為知識與技能付費已然成為一種生活常態與自我投資的顯學 。

然而,這股狂熱的自我提升浪潮,若僅僅被視為個人在市場經濟下的理性選擇,將會錯失其背後更深層的社會心理動因。本報告的核心論點主張,這場看似自主的學習運動,實則是一種集體焦慮的深刻症狀。這種焦慮,並非個體偶然的情緒波動,而是一種由特定文化與社會環境所催生的「基本焦慮」(basic anxiety)——此概念由精神分析學家卡倫·荷妮(Karen Horney)開創性地提出。本報告將論證,這些五花八門的付費課程,已然成為當代台灣社會用以應對一種普遍存在的、深植於內心的孤立感、無助感與不安全感的現代應對機制。在這個被個體感知為充滿敵意與不確定的世界裡,購買課程成為了一種試圖重新奪回掌控權、填補內心空洞的儀式性行為 。

第一部:我們時代的神經症人格——剖析集體焦慮的理論框架

為了深入理解台灣當前的現象,我們必須首先建立一個穩固的理論透鏡。卡倫·荷妮在其經典著作《我們時代的神經症人格》中所闡述的理論,為我們提供了一個強而有力的分析框架。她將精神官能症(neurosis,或稱神經症)的根源從佛洛伊德的生物本能論中解放出來,轉而指向社會與文化的壓力,此一轉向對於解讀當代集體心理狀態至關重要。

解構「基本焦慮」:不安全感的文化根源

荷妮理論體系的核心,是「基本焦慮」這一概念。她將其定義為「一種在被視為具有潛在敵意的世界中,感到孤立無援的感覺」(a feeling of being isolated and helpless in a world conceived as potentially hostile)。與佛洛伊德認為焦慮源於被壓抑的本能驅力不同,荷妮堅信,這種根本性的焦慮並非與生俱來,而是後天由不利的文化環境與人際關係所塑造的,尤其是在童年時期,以及在更廣泛的社會壓力下所形成 。

荷妮的理論革命性地將精神分析的焦點從生物決定論轉向文化決定論 。這一轉變的關鍵意義在於,它讓我們得以將神經症視為一種個人為應對特定文化內部所存在的矛盾與壓力時,所做出的一種合乎邏輯(儘管充滿痛苦)的反應,而非個體的內在缺陷 。所謂的「正常」與「不正常」,其標準本身就是相對的,完全取決於特定社會、時代與階級所強加於其成員的行為與情感標準 。因此,要理解台灣社會的集體焦慮,就必須檢視其獨特的文化與經濟脈絡,正是這些脈絡孕育了普遍的不安全感。

「應該的暴政」:超額競爭文化下的神經症需求

面對瀰漫性的基本焦勞,個體會發展出一系列防禦策略來應對。荷妮將這些策略稱為「神經症需求」(neurotic needs),它們是為了應對焦慮而產生的強迫性、僵化且不加區分的驅力 。荷妮最初列出了十種神經症需求,其中與台灣付費課程現象最為相關的包括 :

對權力、名望及財富的追求(The neurotic need for power, prestige, and possession)

對個人成就的追求(The neurotic need for personal achievement)

對個人欽佩的追求(The neurotic need for personal admiration)

對完美的追求(The neurotic need for perfection)

這些需求的核心,是一種被荷妮稱為「病態競爭」或「神經症競爭」(neurotic competition)的態度 。這並非健康的自我挑戰,而是一種強迫性的驅力,其目標不僅僅是成功,而是要「超越他人」。在這種心態下,人生被視為一場零和賽局,只有一個勝利者 。荷妮精準地指出,這種態度「必然會削弱自尊,助長敵意與不信任的氛圍,增加孤立感,並鼓勵人們更關心自己如何被他人看待,而非實現個人潛能」。這種心態完美地描繪了驅使許多人瘋狂尋求證照、技能與頭銜以獲得外部驗證的心理狀態。他們活在「應該的暴政」(tyranny of the shoulds)之下,被內心不斷的聲音驅使著:「我應該更成功」、「我應該賺更多錢」、「我應該比別人更優秀」。

尋求榮耀:理想化自我與真實自我的衝突

當個體無法忍受其「真實自我」(real self)——那個充滿脆弱、矛盾與不完美的存有——所帶來的痛苦時,他們便會踏上一條被荷妮稱為「尋求榮耀」(the search for glory)的道路 。這條道路的核心,是創造並奮力去實現一個「理想化自我」(idealized self)——一個完美的、全能的、廣受欽佩的形象 。這個理想化的形象,是神經症患者用來逃避現實、彌補內心自卑感的虛假建構。

然而,這場追尋注定是一場悲劇。因為理想化自我是基於幻想而非現實,是永遠無法企及的海市蜃樓。每一次的失敗——每一次未能達到理想化自我的不可能標準——都會加劇個體對真實自我的憎恨,使其陷入「被鄙視的自我」(despised self)的泥沼 。這便形成了一個惡性循環:越是無法成為那個完美的「理想我」,就越是憎惡這個充滿缺陷的「現實我」,從而更絕望地向外尋求新的、神奇的解決方案——例如一門新的課程——來填補這道看似無法逾越的鴻溝。付費課程在此脈絡下,便成為了通往那個虛假榮耀的 очередная ступенька(又一級台階),一個不斷延續希望,卻也可能不斷加深內在衝突的外部工具。

第二部:台灣的處境——繪製集體焦慮的地景

將荷妮的理論框架應用於當代台灣的具體社會經濟脈-絡,我們能夠清晰地看到,付費課程的熱潮並非孤立的消費行為,而是深植於社會結構性壓力之下的集體心理反應。

不穩定的世代:作為基本焦慮來源的經濟與職涯不安全感

荷妮理論中的「充滿敵意的世界」,在當代台灣年輕世代的真實生活中找到了具體的對應。多項調查數據描繪出了一幅嚴峻的圖景:長期停滯的低薪環境、持續上漲的高物價、令人望而卻步的高房價,以及對國家未來經濟發展的普遍悲觀情緒,共同構成了一個充滿不確定性與壓力的生存場域 。根據調查,財務狀況與職涯發展是台灣民眾最主要的兩大焦慮來源 。許多年輕人感嘆,即便省吃儉用,也難以儲蓄或投資,對未來感到無望,甚至因此引發生理與心理的健康問題,陷入焦慮的惡性循環 。

從荷妮的視角來看,這些客觀的經濟條件正是催生集體「基本焦慮」的主要溫床。當個體感覺無論如何努力,都無法實現財務獨立或確保一個穩定的未來時,這便完美地印證了荷妮所描述的,在一個充滿敵意的世界中,「孤立無援」的感受 。這種焦慮不僅僅是關於金錢的匱乏,更是一種關於個人在社會中的價值與定位的生存焦慮。當傳統的成功路徑(努力讀書、找份好工作、成家立業)變得不再可靠,個體便被迫獨自面對一個充滿風險的未來,這種普遍的無力感與不安全感,正是神經症需求滋生的肥沃土壤。

知識付費的興起:一場症狀學分析

在這樣的焦慮背景下,台灣的知識付費產業迎來了井噴式的發展。市場規模持續擴大,從新創平台到傳統媒體集團紛紛投入,課程內容供給極其豐富,進入了「全民開課」的時代 。而消費者,特別是年輕族群,付費意願也顯著提升,線上錄播課程已成為超越實體課程的主流學習模式之一 。

若我們仔細剖析市場上最受歡迎的課程類別,便能清晰地看到它們如何精準地對應並「解決」了荷妮所描述的神經症需求:

「投資理財」課程:根據資策會調查,這是消費者最願意付費的內容之一 。這類課程直接迎合了對

財富、權力與安全感的病態需求。在經濟不安全感瀰漫的社會中,理財課程提供了一種看似能快速掌握命運、擺脫無助感的「解藥」。它承諾的不仅是知識,更是一種對抗「敵意世界」的魔法武器。

「職場技能」與「電腦程式」課程:這兩類課程同樣擁有極高的市場需求 。它們精準地瞄準了對

個人成就與名望的神經症需求。在一個競爭激烈的就業市場中,個體害怕自己被淘汰、技能落伍。這些課程提供了一條清晰的路徑,讓人們可以透過獲取具體的、可市場化的技能(如程式設計、數據分析)與證照,來證明自己的價值,從而在競爭中獲得優勢。

「生活品味」與「身心靈」課程:這類課程的興起,反映了焦慮從外部生存轉向內部存在的深化。它們針對的是對個人欽佩與完美的神經症需求。課程內容不再僅僅是雕塑一個更好的「工作者」,而是要打造一個更好的「人」——一個更懂生活、更有魅力、更正念、更情緒穩定的人。這正是「尋求榮耀」在當代的體現,試圖透過消費來建構一個完美的理想化自我。

「人際溝通」課程:以中國爆紅的《好好說話》為例,這類課程的成功反映了在競爭與疏離的社會中,人們對情感與認可的渴望 。在一個強調個人競爭的文化中,真誠的人際關係變得困難,人們轉而尋求「技巧」來獲得他人的好感與支持,以此緩解孤立感。

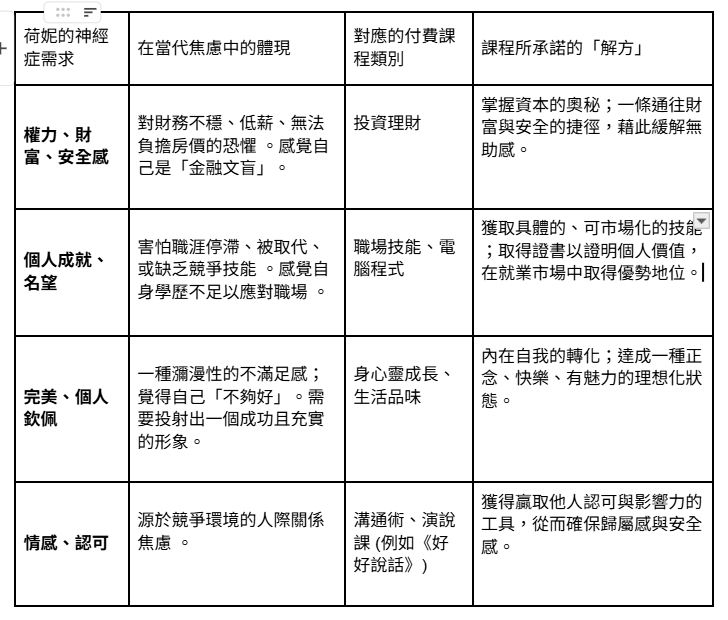

為了更清晰地呈現此一對應關係,下表將荷妮的神經症需求與台灣熱門的付費課程類別進行了系統性的梳理:

表一:荷妮神經症需求與台灣熱門付費課程類別之對應分析

一場現代獵巫?替罪羊的內化

要更深層地理解這股自我提升熱潮背後的驅動力,我們可以借用一個歷史的類比:獵巫。歷史上的獵巫行動,例如17世紀的塞勒姆女巫審判,常被視為一種集體歇斯底里的爆發。從社會心理學角度分析,這類事件是社會在面臨巨大危機(如戰爭、瘟疫、政治動盪、經濟蕭條)時,將瀰漫性的集體焦慮投射到特定代罪羔羊(scapegoat)身上的機制 。透過指認並清除「女巫」,社群得以暫時緩解其無法言說的恐懼,並重新確認其道德邊界。被指控者通常是社會邊緣人——那些不符合主流規範的女性、窮人或外來者 。

在當代台灣社會,我們同樣面臨著多重危機所引發的集體焦慮。然而,與前現代社會不同的是,我們生活在一個高度個人主義化的時代,同時,民眾對傳統權威機構的信任度普遍低落。多項調查顯示,台灣民眾對政府官員、民意代表、法官、新聞記者等社會角色的信任度處於極低水平 。當外部的權威與制度不再被信任能夠提供安全感與解決方案時,解決生活困境的責任與壓力便無可避免地從集體轉移到了個體身上。

於是,獵巫的動力學發生了根本性的轉變:它被內化了。當代社會的「女巫」不再是外部的某個他人,而是個體自身被感知的缺陷。那個需要被指認、被審判、被驅逐的「惡魔」,變成了自己的不夠努力、不夠自律、不夠高效、不夠完美。在這場內化的獵巫行動中,「我不夠好」成為了原罪,而市場則適時地提供了贖罪的儀式——付費課程。購買一門關於時間管理或投資理財的課程,就如同中世紀的村民購買贖罪券或參與驅魔儀式。它不僅僅是為了學習一項技能,更是一種淨化自身的道德行動,旨在驅除內心那個名為「匱乏」與「無能」的惡魔。

這種內化的替罪羊機制,完美地解釋了自我提升趨勢背後那種強迫性的、近乎道德恐慌的特質。這不再僅僅是關於找到一份更好的工作,而是關於一場永無止境的、針對自我的審判與改造,以期從根本上消除那種源於時代處境的、令人難以承受的基本焦慮。

第三部:教育的真空——傳統體系如何為焦慮機器輸送燃料

如果說經濟壓力與社會變遷是催生集體焦慮的外部環境,那麼台灣的傳統教育體系則在內部結構上,為這台焦慮機器源源不斷地輸送著燃料。它在兩個關鍵層面上製造了深刻的不安全感,使得付費課程市場得以乘虛而入,扮演起「彌補者」與「拯救者」的角色。

破碎的承諾:學用落差的鴻溝

台灣高等教育最為人詬病的問題之一,便是「學用落差」——學校所學與產業所需之間的巨大鴻溝 。根據調查,高達八成的民眾認為「大學畢業即是失業」,超過七成的民眾對大學與產業需求的脫節感到憂心 。在高等教育擴張之後,大學畢業生供給過剩,導致失業率偏高、薪資偏低,以及「高教低就」的現象日益普遍 。政府過去為了配合經濟發展而進行的人力規劃,在大學自治的浪潮下逐漸被揚棄,導致產業人力的供需失調愈發嚴重 。

從荷妮的視角分析,這種結構性的脫節,在個體踏入社會的第一刻起,就為其注入了深刻的不安全感與無能感。當一個年輕人耗費數年光陰與大量資源取得大學文憑,卻發現這張文憑並不能保證他們在「充滿敵意的」職場世界中安身立命時,其內心的「基本焦慮」便會被急劇放大。他們被迫意識到,自己所受的正規教育並未賦予他們足夠的生存工具。在這種情況下,轉向那些承諾提供「即戰力」、「硬技能」的付費課程,就成了一種極其自然且看似理性的補救行為。付費課程市場,正是建立在正規教育所留下的這片巨大真空之上。

技能的貶值:技職體系的崩潰

學用落差的問題,必須放在更宏大的教育政策變遷歷史中才能被完全理解。其中,技職教育(vocational education)的衰落,是一個關鍵的轉折點。這不僅僅是一個教育體系的式微,更是一場結構性地製造全國性「能力焦慮」的過程。

回顧歷史,台灣的經濟奇蹟在很大程度上是建立在一個強健的技職體系之上,它為各行各業培育了大量不可或缺的技術人才 。然而,自1990年代的教育改革,特別是「廣設高中大學」政策的推行以來,台灣的教育天平發生了戲劇性的傾斜 。大學數量急劇擴張,專科學校紛紛升格為技術學院或科技大學,而傳統的高職則逐漸被邊緣化與污名化。高職生與高中生的人數比例,從過去的七比三,翻轉為現在的少於五比五,甚至更低 。

這一政策轉向帶來了深遠的文化與經濟後果。文化上,它強化了「萬般皆下品,唯有讀書高」的傳統思維,塑造了一種「重學歷、輕技術」的社會氛圍 。大學文憑被視為通往成功的唯一正途,而技術性、操作性的工作則被貶低。經濟上,這導致了人才結構的嚴重失衡:一方面是持有通用學位的大學畢業生供給過剩,另一方面則是產業急需的中高階技術人才嚴重匱乏 。

這整個過程,無異於一場由國家政策主導的、結構性地製造「能力不足感」的工程。教育體系透過其制度設計與價值導向,系統性地培養出了一代感覺自己在學術上過度飽和,但在實作上卻技能匱乏的年輕人。他們手握大學文憑,卻對進入真實的產業世界感到茫然與恐懼。於是,一個巨大的市場需求被創造出來了。那些營利性的付費課程平台,正是抓住了這個痛點,它們所提供的,恰恰是正規教育體系在追求學術化過程中,所拋棄或貶低的那些實用性、技術性的訓練。從這個角度看,付費課程產業不僅僅是教育體系的補充,更是其結構性失敗的直接產物與最大受益者。

比較的文化:作為神經症競爭的教育場域

除了課程內容的脫節,台灣教育體系的「過程」本身,就是一個培養神經症競爭的絕佳溫床。從小便開始的升學主義與考試導向文化,將教育變成了一場無休止的排名競賽 。學生的價值,不在於其內在的成長與潛能的發展,而在於其在各種標準化測驗中,相對於他人的表現。

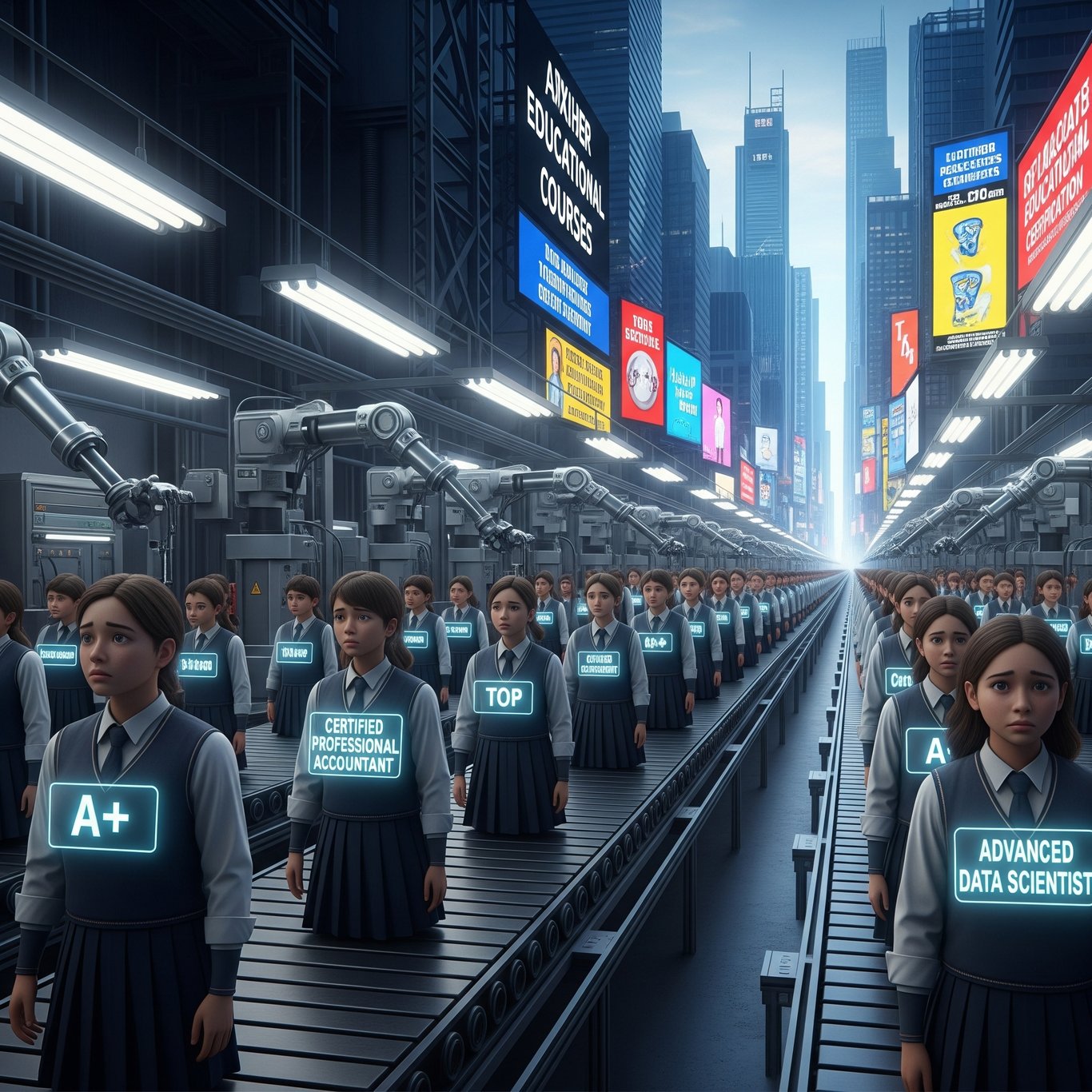

這種無時無刻不存在的比較,深刻地內化到個體的心理結構中,培養出兩種對應荷妮理論的特質:一是對外部驗證的極度依賴,二是對「落後」的強烈恐懼。學生們學會了,自己的價值需要透過分數、排名、獎狀等外部標記來確認。這種心態會一直延續到成年,使他們在職場中也習慣性地尋求下一個能證明自己優越性的標籤——無論是一張證照、一個學位,還是一門新潮課程的完課證明。他們被訓練成永遠在尋找下一個「競爭優勢」的焦慮個體,這使得他們極易受到那些承諾能讓他們「超越同儕」、「贏在起跑線」的課程營銷話術的吸引。教育,這個本應是培養完整個體的場域,卻在無形中成為了塑造「我們時代的神經症人格」的第一個,也是最重要的一個工廠。

第四部:從神經症奮鬥到真實成長——一條轉化之路

經過前述的診斷,我們看到台灣的付費課程熱潮,是植根於深刻社會與教育結構問題之上的複雜症狀。那麼,出路何在?本部分將從批判市場化解方開始,進而提出在個體與集體層面上,邁向真實成長的轉化路徑。

超越應對:市場化解方的局限性

首先必須承認,付費課程本身並非全然無益。它們確實可以在一定程度上填補正規教育的空白,為個體提供具體的、可用的技能。然而,若將其視為解決根本焦慮的萬靈丹,則是一種危險的誤判。市場化的解決方案存在其內在的局限性,甚至可能加劇問題。

這些課程的商業模式,決定了它們的目標是創造持續的需求,而非徹底解決問題。透過不斷推出新的課程、宣揚新的技能趨勢、製造新的知識焦慮,這個產業在客觀上維繫甚至強化了荷妮所描述的「尋求榮耀」的惡性循環。它不斷地向消費者提供一個又一個更新、更完美的「理想化自我」版本去追逐,從而反覆印證了「真實自我」是充滿缺陷、永遠不夠好的。這種模式確保了一個永不枯竭的焦慮消費者市場,個體可能在不斷的學習中耗盡心力與金錢,卻發現內心的那份基本焦慮從未真正消減。他們只是從一種奮鬥,轉向了另一種奮鬥,始終在原地打轉。

培育「真實自我」:自我關懷與正念的力量

要打破這個神經症的循環,其解方必然指向內在,而非無止境地向外尋求。其核心任務,是停止對「真實自我」的攻擊,轉而學會接納與培育它。近年來心理學領域的發展,為此提供了強有力的、有實證支持的工具,其中,「正念」(mindfulness)與「自我關懷」(self-compassion)是最關鍵的兩項 。

這些實踐可以被視為對抗神經症自我批判的直接解藥,並與荷妮的理念高度契合:

正念:正念教導我們以一種不加評判的態度,去覺察當下的思緒、情緒與身體感受 。對於一個被焦慮困擾的人來說,這意味著可以學習「觀察」焦慮,而不是被焦慮「淹沒」。它創造了一個心理空間,讓我們認識到「我感到焦慮」,而不是「我就是一個焦慮的人」。這直接對抗了神經症患者與負面情緒「過度認同」(over-identification)的傾向,幫助個體從情緒的風暴中抽離,重獲內在的穩定 。

自我關懷:心理學家 Kristin Neff 將自我關懷定義為,在自己經歷困難、失敗或感到不足時,給予自己如同給予摯友一般的善意與理解 。這項實踐直接挑戰了驅動「尋求榮耀」的核心動力——自我憎恨。當個體不再因為犯錯或不完美而嚴厲地自我批判,而是給予自己溫暖與支持時,那種為了逃避自責而瘋狂追逐理想化自我的強迫性驅力就會減弱 。研究證實,自我關懷能夠顯著提升心理韌性(psychological resilience)、減少焦慮與憂鬱,並促進更健康的行為動機,因為這種動機源於關愛,而非恐懼 。

將正念與自我關懷融入生活,例如透過靜坐冥想、慈心練習或關懷性的自我對話,是從個體層面開始,逐步瓦解神經症結構,轉向培育真實、健康自我的根本途徑。它建立的是一種內在的安全感與價值感,而非依賴外部的成就與認可。

重建公共領域:結構性與教育性的改革

然而,僅僅依靠個體的心理工具是遠遠不夠的。如果社會環境持續不斷地製造著巨大的壓力與不安全感,那麼個人的努力將如同在逆流中划船,事倍功半。一個真正徹底的轉化,必須要求我們將目光從個人轉向集體,致力於修復那些從一開始就產生大規模焦慮的社會條件。這意味著,我們必須將解決問題的重擔,從孤立的個人身上,重新放回到社會與國家的集體責任之中。

市場化的趨勢,本質上是將「幸福」與「安全感」這些公共品私有化了。它讓國家與社會得以從其應負的責任中脫身,將結構性問題的後果轉嫁給個體去消化。因此,一個真正的解決方案,必須反其道而行,重新「公共化」對公民福祉的責任。這需要從以下幾個方面進行深刻的結構性改革:

教育改革的深化與轉向:教育改革不能僅停留在口號上,而應進行根本性的重新平衡。

復興技職教育:必須投入大量資源,並從文化上重新賦予技職教育價值與尊嚴,使其成為與普通大學教育平起平坐、受人尊敬的選擇。這能從根本上緩解「學用落差」與單一價值觀所帶來的焦慮。

整合「生活素養」:應將情緒素養、金融素養與心理健康教育,強制性地納入從國民教育階段開始的核心課程。這是在神經症模式固化之前,為年輕一代建立起心理免疫系統的關鍵舉措。

轉變教學方法:教育的重心應從應試導向的死記硬背,轉向能建立內在自信與解決問題能力的專題式學習(project-based learning)。讓學生在實踐中獲得成就感,而非僅僅在分數比較中獲得焦慮感。

強化社會安全網:政府近年推動的「社會安全網」計畫是一個正確的方向,但其廣度與深度都需極大擴展 。這包括提供可負擔且普及的公共心理健康服務(如衛福部針對年輕族群的免費心理諮商方案,便是一個值得肯定的嘗試 )、有效的平抑房價政策,以及更強有力的勞動權益保障。一個強健的社會安全網,能夠直接降低荷妮所說的那個「充滿敵意的世界」的威脅性,從源頭上減少基本焦慮。

培育社會信任:重建公眾對核心社會制度(政府、司法、媒體等)的信任,是一項艱鉅但至關重要的長期工程。當人們相信他們所處的社會是公平、有效的,且在他們陷入困境時能夠提供支持時 ,他們的孤立感便會大大降低,也就不會那麼容易地將個人的市場化奮鬥,當作獲取安全感與幸福感的唯一途徑。

結論:在焦慮的時代裡重新定義成功

本報告從卡倫·荷妮的精神分析理論出發,系統性地剖析了台灣當代付費課程的熱潮。分析指出,這股浪潮並非單純的知識消費,而是集體焦慮的一種深刻症狀。在經濟不穩定、社會信任低落、傳統成功路徑失效的「敵意世界」中,個體普遍感受到一種孤立無援的「基本焦慮」。為了應對這種焦慮,人們發展出追求權力、成就與完美的「神經症需求」,並踏上了追逐一個永遠無法企及的「理想化自我」的道路。付費課程市場,正是精準地迎合了這些神經症需求,將焦慮轉化為商機。而台灣的教育體系,由於其「學用落差」的鴻溝、對技職教育的貶抑,以及對「神經症競爭」的推崇,結構性地製造了這份普遍的不安全感,為焦慮市場提供了源源不絕的客源。

出路在於一場雙軌並行的轉化。在個體層面,我們需要從無止境的外部追尋轉向內在的培育,透過正念與自我關懷等工具,學習與真實的自我和解,建立起源於內心的韌性與價值感。然而,更為根本的,是在集體層面上的結構性變革。我們必須將解決焦慮的責任從個人肩上卸下,重新由社會共同承擔。這意味著一場深刻的教育改革,旨在培養有能力、有自信的完整個體,而非焦慮的競爭者;這意味著建立一個強而有力的社會安全網,為公民提供免於恐懼的基本保障;這也意味著重建社會信任,讓個體不再感到孤軍奮戰。

最終,這場關於付費課程的探討,引向了一個更為宏大的問題:我們究竟該如何定義成功?是荷妮筆下那種在與他人的病態競爭中,對一個虛假榮耀的永恆追逐?還是轉向一種更為真實、更具人性的目標——培育一個能夠接納自身不完美、對自己與他人皆懷有慈悲、並在一個相互支持的社群中,充分實現其獨特潛能的「真實自我」。當我們社會的集體答案從前者轉向後者時,或許那無所不在的焦慮,才能找到真正平息的可能。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!