《燒失樂園》|尋求一份存在與虛無的詩意表達

原文於2023年11月6日首發「耐觀影」

李滄東的名字有多久沒有聽到了?翻看他的履歷表,最近的作品是執導的一部短片《心跳聲》和出演其個人紀錄片《李滄東:諷刺的藝術》。距離他的上一部長片作品《燒失樂園》已經過去5年了,這部當年一舉打破戛納場刊最高分記錄的電影時至今日依然很有嚼頭,今天就從三個角度來重新回顧他這部反映韓國社會現狀的傑作。

電影的誕生克服了其他藝術表達方式中視覺、聽覺、時間與空間、變現與再現相互彼此隔離的美學矛盾,它可以更直接更全面地表達生活。而《燒失樂園》則是這麼一部審視了當代韓國青年迷失自我,燃燒自己夢想的現實生活的電影,本片文章將從隱喻主題、意象細節、敘事留白三個方面解析李滄東如何詩意化表達存在或者虛無,抑或者這個韓國社會。

01|詩之賦比——隱喻主題

影片刻畫了三個不同階級不同類型的“無業遊民”——宗秀、海美和本,並通過這三個人探討了一個關於“小飢餓者”和“大飢餓者”之間的關係,這兩個概念是片中海美提到的布須曼人的論斷,小飢餓者是生理上飢餓的人,偉大的飢餓者是飢渴地去尋找生存意義的人,也就是真正飢餓的人。

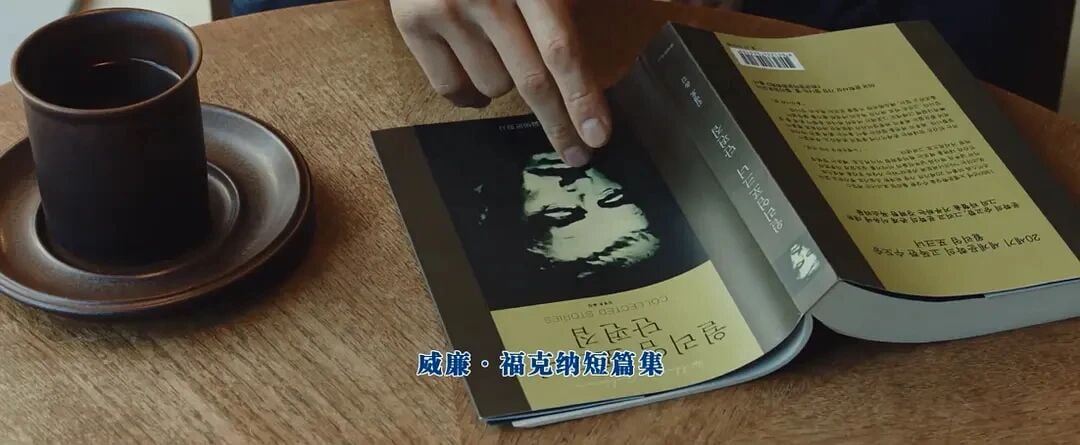

片中的三個主要人物對於這個主題也有著自己的表達,宗秀的夢想是當一個小說家,可是在他畢業之後他被社會拋棄,只能勉強地做一些糊口的職業去維持生活,他曾說過自己喜歡讀威廉福克納的小說,因為他覺得這很像他的生活,他是被小飢餓所打壓到麻木的邊緣人物,即使有著偉大飢餓的小說夢卻無法展現。

海美則跟他相反,海美雖然跟宗秀有著一樣的遭遇,可她並沒有選擇去迎接這些所謂的小飢餓帶來的困難,而是選擇了逃避,在她背負了無數的卡債時,她依舊在和那些富豪玩樂,在學習啞劇,她有著偉大飢餓的渴求,卻什麼都沒有。李滄東對於這個角色的諷刺也是最辛辣的。

本與他們都不相同,從他出生開始就是在“山頂”上的人,他是海美口中的那種“年紀很小時也很有錢的人”,本他不像一個人,他甚至會去好奇哭是什麼感覺,抽大麻的時候大吸兩口卻依然還沒有感覺,在所謂的富豪聚會上打著哈氣,這一切的細節都表達了他是一個極其缺乏生存意義的人,只有在燃燒塑料棚的時候他才會感受到骨骼深處的貝斯聲,才能感受到自己的存在,而他又不得已去為了社交而參與這些“小飢餓”的聚會......三個人分別用三種狀態詮釋了飢餓這一哲學論點。

無論是宗秀、海美還是本徬彿都在尋找著自我,又丟失著人類的感情。宗秀為了感受自我的存在打零工維持生計而放棄了自己的習作夢想,海美一邊學習啞劇一邊尋找自我價值一邊丟失愛情,兩個人又是出奇的相似,都面對了親情的疏遠,友情的寡淡,現實的摧殘......宗秀和海美都是流浪的個體,他們害怕變成孤獨的人,可最後都變成了孤獨的人,兩個人在巷子里抽煙,在咖啡廳敘舊,再到惠美家做愛,年輕人的精神交流止步於肉體之歡,兩個人的愛情也顯得如此空洞,本是韓國的“蓋茨比”,是“美國精神病人”,也是這個社會的空洞。

影片無時無刻不滲透著薩特的存在主義哲學,薩特說:“美自始至終是顯示人的命運,當然,這種顯示並不是赤裸裸的,而是以複雜和最豐富的方式被組織。”存在主義曾是社會精英們所敬仰的學說,存在是發揮主觀能動性的結果,一個人的能動意識越強,他的存在感就越強,而這被放在金字塔中所討論,底層的人民的主觀意識薄弱從而成為社會底層的“塑料大棚”。

所以存在主義被經常認為是資本主義走向危機與滅亡的產物,表現了人們盲目自信導致沒有安全感和焦慮的心理,存在主義主要體現在荒謬和虛無之間,海美作為一個底層的代表可以肆意的被本所操控無視,而本也逐漸喪失人類的情感而走向麻木。依靠臆想來滿足內心對於物質的要求是底層青年的追去,就像海美的“橘子”,人的存在和物的虛無也就在此,對於海美和宗秀來說,存在就是他們的人生意義,當她消失時,她也就成了虛無。

02| 詩之神韻——意象細節

李滄東被稱為是“電影詩人”。他的長鏡頭、運動鏡頭和特寫與細節鏡頭是其電影語言的標誌。長鏡頭最大限度的減少了導演對於畫面內容的乾預,使得鏡頭內的畫面更趨近於真實。同時李滄東的電影給人的感覺是很緩慢像散文一樣,長鏡頭一方面強調了時間性一方面放緩了影片的節奏,同時還可以在長時間的鏡頭中體現人物微妙的細節變化,從而更好的把自己的的主題展示給觀眾。

那個長達四分鐘的半裸舞,從夕陽中的翩翩起舞開始到舞蹈中的哭泣結束,緩慢的長鏡頭、時間的流逝、夕陽的余暉、暗暗的剪影、古典配樂使得這幾分鐘猶如一首詩歌,在無言中將電影推行最高潮,我願意將其與《小丑》中的獨舞作比較,海美在外界刺激下感受到自己生命的存在,她想要在這夕陽下去掙脫自己狹小的命運,她選擇向死而生,李滄東也通過長鏡頭衝擊了我們的觀感。在影片結尾,和其他電影不同的是,李滄東並沒有採取近景去展現人物的死亡,而是選擇用長鏡頭遠景拍攝下了全過程,讓兩個人置身於大環境下再一次表現了存在主義的美學效果。

有異於鏡頭,色彩和狗也可以主導畫面內的情緒,在《燒失樂園》中最明顯的提及應該是海美房間的那段陽光,“這個房間又冷又暗,一天陽光只能進來一次,就是南山觀景台玻璃窗的反光。但時間太短,只有運氣好才能看到”隨後隨著主觀視角,這束光成為了整個暗色調的唯一亮色,這也代表海美是宗秀這腐朽日子里的唯一光亮。

在影片末尾的戲,本身冷色調的場景後景卻是車輛燃燒的暖色調,宗秀整個人藏在黑暗之中,背後的強光照射形成了強烈的反差感,這代表了宗秀追求自由抗爭虛無的精神。李滄東在《燒失樂園》中的構圖充滿了框架式意味無論是三人唯一的同一軸線的背景框架,還是南山塔的倒影都有著獨特的美學審美,李滄東用這樣的客觀物質構建了一種疏離的空間感,用這些空間感證實了這些事物的存在,同時主體也不再是單單的人物。

李滄東同樣在電影中運用了大量的隱喻和符號來表達自己的主題。片中提到最多的意向是燃燒,無論是點煙吸大麻的燃燒、塑料棚的燃燒、宗秀燒掉自己母親的衣物還是結尾燒掉本的人和車,燃燒都是能夠代表自己的存在,本因為空虛燃燒,因為看到燃燒他會有自己的快感,宗秀最後的燃燒代表的是與這個荒謬社會的反抗。

本衛生間內的化妝盒和宗秀家刀的擺放位置如出一轍,這是本用來“燒掉那些“廢棄大棚”的工具,它們是可以隨時被替換掉的。被燃燒掉的塑料大棚反映的是韓國當前存在的社會問題,也就是青年的失業問題,李滄東借助燃燒來表達著自己對於現實的不滿,又將朝韓邊界線和宗秀海美放在一起,更加深了這層邊緣意味。

03|詩之意境——敘事留白

《燒失樂園》是披著《燒倉房》的外殼講述著《燒馬棚》的故事,也就是階級敘事,階級敘事一詞源於馬克思主義的文藝理論。宗秀和海美這兩個人是韓國當今時代下的影像縮影,影片中後段出現了本,本的出現帶來了階級分化,而他所執行的燒塑料大棚揭露了以宗秀海美為代表的無產階級雖然在外在的形式上獲得了平等,但他們所掌握的財產主宰人的性權力依然不平等從,階級對立還是會隱藏在暗流湧動的人群下。

在這全新的社會之中,年輕人的上升渠道被逐漸堵住,階級固化已經完成,邊緣人物的悲慘命運早已寫好,即使三個人處於同一軸線,也是在吸了大麻之後短暫的歡愉之間,只有大家都神志不清的時候,才會獲得應該有的平等。在海美失蹤之後,宗秀認清了這個事實,他在往上爬的時候被嘲弄,被打壓,終究忍無可忍,同《寄生蟲》一樣,最後宗秀在冷色調凸顯的熊熊火焰下宣洩了自己的憤怒,燃燒了自己的夢想。

《燒失樂園》在敘事上充滿了留白和虛實結合,影片並沒有給出的明確的答案來表示海美是被宗秀殺死的,即使李滄東在貓等方面做了很多暗示,但是本最後一絲表情還是為我們留下了疑惑,夢境與現實的交叉讓我們置身其中不知真相,就像那口水井,只有母親和海美能證明存在,可是與母親的那次會面又是否是真的呢,海美的死會不會是母親那段話里的暗示賣器官呢,這一切的一切給了我們太多值得思考的地方,但是確實海美宗秀存在於了我們的腦海中。

李滄東最初的職業是教師兼職作家,他在觀察韓國社會的這些年里融入了自己的理解,借由《燒倉房》和《燒馬棚》的想象空間和隱喻無限延伸,用自己詩意的鏡頭語言和獨特的哲學思想為我們展示了這一幅韓國青年的畫卷。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐