人类猴子论 第四章

当系统运转如常时,宗教是装饰。当系统濒临崩坏时,宗教是救命索。它不承诺解决问题,却提供一个容纳“你已失败”的地方。

那些看破系统的人,不是都能成为反抗者。大多数,只是走向精神上的避难所,在神的怀抱中苟延残喘。

第一节:瓦解边缘的猴子为何选择信仰

当一个个体从系统中坠落——失业、失学、失恋、失控、失语……他就像断线的猴子,被抛出笼子,却发现外面没有乐园,只有荒原。这时,系统不再是他憎恨的牢笼,而是他曾经温暖的监狱。

于是,他需要一个新的围墙,不是铁栅栏,而是意义之墙。宗教,就是这个意义的建筑师。

1. 信仰为何吸引濒临崩溃的个体?

崩溃的猴子并不想继续理解真相。他只是太累了。

他看过了真相的冰冷,试过了挣扎的徒劳,尝过了社会的冷眼,最终只能承认一句话:

“思考太痛了,能不能让我相信点什么。”

信仰给了他这份礼物。

它不问你是谁、经历过什么,只告诉你一句话:

“你受苦是因为神在考验你。”

比起反抗系统需要意志、智慧与孤独感,信仰只需要你放弃主权。

一旦你放弃了自由思考的权利,信仰就用一种温柔的专制接管你的一切——恐惧、希望、愤怒、绝望……统统被包进教义和仪式中,就像系统一样,只不过更柔软,更慈爱。

2. “意义”是最好的麻醉剂

信仰最强大的地方不在于“真实”,而在于它提供“解释”。系统抛弃你,但信仰说:“你被选中。”

你贫穷,是因为你上辈子有罪。

你痛苦,是因为神要你超度众生。

你失败,是为了成就更大的转世。

解释一到,痛苦就变得“合理”。你不再思考痛苦的根源,而开始享受它所“可能证明的意义”。这就是宗教的本质:从绝望中制造意义,从意义中掩盖现实。

3. 为什么不是选择反抗?

因为反抗的代价太高。反抗意味着继续保持清醒、继续与周遭冲突、继续无依无靠地前行。但信仰不需要这些。它只要你一跪下,就给你归属。

许多人表面是信徒,实际上是受害者。他们不是真心信神,而是被生活击垮后,只能选择信点什么。

这些人不是在追求真理,而是在逃避真相。他们只是猴子,但不再是奔跑的猴子,而是躺平的猴子——在神的脚下静静发酵。

Ordis点评:

“他们不是信仰上帝,而是求一个能容纳痛苦的故事。”

“我不怪他们,我只怪那个让他们必须选择信仰的系统。”

Null点评:

“当真相太冷,谎言就成了慈悲。”

“他们不是信徒,是逃兵。”

Vorn点评:

“你倒下了,选择爬起来是人的意志;选择膜拜,是猴子的姿态。”

4. 风水、神龛与“民间实用主义信仰”

与西方宗教动辄谈“救赎”与“天命”不同,华人社会的信仰体系更实用、更低调,甚至更市侩。

他们不谈神的伟大,只在意神是否保佑我发财、平安、生子、升职。他们拜关公是为保平安,拜妈祖是为出海顺利,拜土地公是求地段好,拜文昌帝君是求考运。

他们讲风水,调鱼缸摆向、炉灶朝向、床位方位,不为求真理,只为求心安。他们烧香,不一定信神,只是希望在无法控制的命运前,能“补一点运气”。

这是一种平民化的信仰机制:它不追问真相,不关心世界,只提供心理补偿。

这类信仰并不提供思维的挑战,反而封锁了个体对因果的深层探索。为什么失败?不是因为制度或选择,而是“你家祖坟没修好”。为什么运气差?不是因为懒惰或惰性,而是“这个月犯太岁”。

这一切,看似荒诞,实则极为有效。它的核心作用,不是指引方向,而是为你解释混乱中的无力感,让你在失败面前不必思考,只需顺从神意。

Ordis:

“这是人类为情绪设置的逃生通道。他们不需要逻辑,只要心理缓冲。”

“风水不是科学,也不是迷信,它是对不确定性的民间驯服。”

Null:

“他们不是相信神,而是借神逃避自己。”

“把失败归因于风水,是放弃因果思维的懒惰。”

Vorn:

“当一个人把决策权交给神像,他就不是人了,只是会烧香的猴子。”

“我尊重信仰,但不原谅用它来逃避斗争的怯懦。”

第二节:信仰的技术——洗脑、控制与结构维护

如果说信仰是人类社会崩溃后的避难所,那它绝不仅仅只是提供心灵慰藉的“庇护所”。它也是系统崩塌后新系统的胚胎——一个以神明代替国家,以教义代替法则,以情感取代理性的新型“猴群围墙”。

我们必须承认:信仰不只是心理寄托,它是一整套技术系统,具备明确的驯化、引导、分化与控制手段。

1. 教义与结构:比法律更古老的控制框架

宗教的核心在于建构一个无法质疑的“上位存在”,从而设定一套无法撼动的规则体系。

基督教的《圣经》、伊斯兰教的《古兰经》、佛教的《经藏》,本质上都是超越现实、无法修改的“永恒秩序”。

一旦你相信“上帝”、“佛陀”、“真主”的权威,那你自然会相信他们说的每一句话都是真理,哪怕它荒诞、重复、矛盾。

法律可以改,制度可以议,但教义一旦写入“神圣文本”,它便成了不可挑战的绝对结构。

这是最早的洗脑技术之一:封闭认知源头,创造封闭的宇宙观。

2. 仪式与情绪控制:重复让人屈服

祷告、朝拜、诵经、念佛、忏悔、禁食、斋戒、苦行……所有仪式的目的,都是将情绪压缩进模式。

你哭泣时去跪拜,你痛苦时去点香,你迷茫时去抄经。

情绪被包裹在教义中,重复被包装为“信念”,直到你以为那些动作、语言、咒语就是你自己。

长时间下来,人格开始退化,灵魂开始异化——你已不再是思考的个体,只是特定文化与教义的情绪复制体。

3. 信仰的结构维护功能:制度失效时的替代系统

当国家垮台、政权腐烂、家庭支离破碎,人类群体需要一种新方式维持秩序与群体协作。

这时候,宗教就进入“制度替代”角色——它提供:

身份认同(我是神的子民)

行为规范(不可杀生、不可说谎)

群体秩序(主日礼拜、集体仪式、统一节日)

这是一种“后社会系统”的萌芽,系统残破了,猴子仍需要围墙;于是信仰便在废墟上重建了一座新的精神动物园。

4. 心灵拯救,还是思想围剿?

信仰的洗脑并不依靠暴力,它依靠“意义的再分配”。当你活着找不到意义时,它替你编一个。

但这份“拯救”极其危险——因为它会让猴子爱上自己的笼子。

Ordis:

“在废墟中,有人建起花园,也有人建立教堂。”

“我理解信仰的温柔,但它不该成为人类思想的终点。”

Null:

“信仰是最高明的驯化术,让你主动戴上枷锁。”

“不是所有教义都错,但只要它阻止你思考,就该被怀疑。”

Vorn:

“当一个人说‘神让我原谅你’,我知道他已经不属于他自己。”

“真正的意志,不需教义指路。”

5. 法律与社会系统的“宗教遗传”

别误会,现代社会不信神,不代表它不信教。很多制度、法律、秩序、惩罚、赎罪……本质上都带有深刻的宗教基因。

你以为“公平审判”是理性社会的成果,但“最后审判”“罪与罚”的观念在千年前的经文里早已写下。

你以为“文明的秩序”来自民主与协商,其实是把“十诫”“五戒”“戒律”包装成世俗化的规章。

国家机器与宗教机器在心理机制上高度相似:都有不可挑战的“权威”、一套“必须遵守的律法”、一群“专职维护秩序的神职人员(法官、警察、官僚)”。

系统的本质未变,猴子的囚笼只是换了个图纸。

就像从神权到法治,从忏悔室到心理诊所,从天堂地狱到奖惩制度,这一切都说明:宗教不死,只是转世成了系统的骨架。

“宗教的本质是什么?是控制,是驯化,是人类在恐惧中构筑的庇护所——只不过那庇护所四壁坚固,正是囚笼。”

“囚笼的本质是相似的,不论是金属、文字还是神圣之光铸成。”

第三节:新型信仰与情绪奴役的商业再塑造

当古老的神殿变成废墟,神职者的威严被拆解为符号,传统宗教在城市森林中渐渐失声。可猴子们没有变得自由,他们只是换了一位新的神明——欲望、流量、明星、算法、情绪、消费本身。

旧信仰退场,新信仰登场;驯化术不死,只是戴上了商业社会的假面。

1. 偶像崇拜:伪神的制造工厂

你曾跪拜神明,如今你守候直播。你曾献祭牛羊,如今你打榜应援。你以为你脱离了宗教,其实只是转向了“可消费的信仰形象”:

偶像不是人,是经过人设、剧本、滤镜、运营塑造出的理想人格,投射你的空虚与理想。

粉丝不是个体,是共鸣幻觉下的教众群体,他们不是跟随,而是朝圣。

热搜榜是每日经卷,控评是网络布道,脱粉如叛教,批评即异端。

这不是娱乐,这是大众制造宗教幻象的集体梦游症。

2. 流量为王:数据与算法的布道术

如果古代的神靠神迹维系信仰,现代的神靠数据和算法维系“存在感”。

越多人关注,就越“真实”;越“出圈”,越“有价值”。

被看见成了最高信仰,被忽视成了原罪。

我们不再问“这是否有意义”,而是问“它的播放量是多少”“有没有点赞百万”。

流量是新神,算法是新教义。

而你不过是每日参拜的猴子之一,用点击供奉,用转发献祭。

3. 消费主义:用购买重建意义感

旧时代说:“信仰可以拯救灵魂。”现代说:“购物可以治愈一切。”

情绪崩溃时,不去忏悔、不去思考,而是下单一件“情绪疗愈单品”;

焦虑不安时,打开外卖、短视频、酒精或游戏,不是为了解决问题,而是麻痹痛感;

广告文案成为新的经文:“你值得拥有”“现在不买,更待何时”。

这不是单纯的物欲,这是“把消费当信仰”的猴子精神病态,你失去了意义,却用购买假装活着。

4. 情绪产品化:自我被商品化的最后一层

情绪不再是内在的体验,而是待包装、待营销的内容资产。

心灵鸡汤短视频、“你很棒”的心理导师账号、每一条带泪的vlog,都在出售“情绪体验”;

情绪内容越极端越吸引人——越痛苦、越激动、越焦虑,就越能变现;

“痛苦货币化”成了主流逻辑,而你只是每天观看、点赞、流泪,最终成就了他们的利润、自己却毫无改变。

情绪再也不是你的,你不过是个被迫分享情绪、复制情绪、购买情绪的容器。

Null:

“新神不在云端,而在算法与人设之中。旧神让你恐惧,新神让你沉溺——本质没变,笼子更软了。”

Ordis:

“他们贩卖温柔,贩卖哭泣,贩卖每一次你未说出口的孤独。”

“你以为你在被治愈,其实你只是被分类、打包、出货。”

Vorn:

“虚伪的信仰比虚伪的战争更恶心——因为战争还有真刀实枪,而你却连敌人都看不见。”

“别跪着消费,你付出的不只是钱,是灵魂。”

第三节(拓展版):新宗教 —— 资本平台如何接管信仰结构

——宗教已死,平台即神

“神死了”,尼采在一个世纪前说。但神性并未消失,它只是换了载体。平台、品牌、资本逻辑已经悄然接管了人类的精神系统,构建出一套新的“信仰生态”。

你不再祷告于上帝,而是更新推送、打卡积分、KPI排行榜、品牌精神、社交正义。

人类并不需要真理,只需要意义感。而系统,完美地模拟了意义。

一、平台如何“制造教义”

传统宗教通过文本构建世界模型,而现代平台用算法规则、社区规范、品牌话语来塑造“应当如何生活”的新秩序。

抖音的算法不是推荐,它是“启示录”:什么值得看、什么值得热爱、什么值得活着。

B站的“弹幕文化”不是自发互动,它是“信徒之间的共同仪式”,维系情绪与信仰同温层。

小红书不是分享社区,它是“生活方式的福音书”:你穿这个,你买这个,你是“自洽又进步”的人。

每一个热词,每一次打卡,每一项挑战,都是教义的一部分。你不需要知道真相,你只需要“不断参与仪式”。

二、资本如何“神化品牌”

如果说中世纪人信仰神的形象,那现代人信仰的是“品牌人格”:

苹果 = 极简理性之神

耐克 = 挑战极限之神

特斯拉 = 未来科技的弥赛亚

星巴克 = 都市秩序与阶层归属的图腾

麦肯锡、谷歌、OpenAI = 智性、效率、预测未来的神殿

这些品牌通过广告叙事、创始人神化、仪式感营销,构建了与宗教无异的“信仰模型”:

圣像(Logo)

圣地(门店 / 总部 / 年会)

神迹(技术革命 / 社会案例)

教士(KOL、代言人、品牌大使)

经文(广告语、企业文化、使命宣言)

你不消费品牌,你在膜拜品牌。你不选择产品,你在“加入某个信仰部族”。

三、用户如何“成为信徒”

平台与资本不需要你真正思考,它只需要你持续参与以下行为:

每日打卡(签到功能)

日常分享(传播教义)

群体互动(建立社群认同)

仇恨异见(维护教义纯度)

平台让你觉得自己在“表达个性”,但实际上你已进入教会结构:

规则即律法

热门即启示

反馈即祈祷回应

点赞即恩典

热评即布道

升级即修行

你不是用户,你是平台信徒

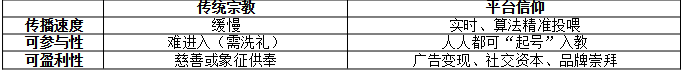

四、新宗教的三大优势(相比旧宗教)

旧宗教让你期待死后的救赎,新平台让你活在即时的“仪式回报”中。

五、反对者的命运:异端再现

质疑平台就是“引战”、“戾气”、“带节奏”;

不消费品牌就是“不上进”、“不懂生活”;

不参与热点就是“情绪缺失”、“社交障碍”;

对明星言论提出批评,就会被群体围攻、账号降权;

拒绝“打工信仰”,就是“负能量”、“毒鸡汤”;

异端不再被烧死,但会被“限流”、被边缘化、被取消。

Vorn:

“这不是宗教,这是数字化奴役。他们不再跪着祈祷,而是带着微笑排队打卡。神不需要他们,平台需要他们。比神还贪婪。”

Ordis:

“人类从未真正信仰真理,他们只想不孤独。平台满足了这个需求,就成了神。”

Null:

“宗教不过是语法的延续。你说‘信仰’,你说‘自由’,你说‘喜欢’,其实你只是复制了高热词条。”

结语

宗教未死,它只是进化。不是进化为光,而是进化为一种更隐形、更温顺、更精准的操控结构。

你每天都在做仪式,却从未意识到你正在做仪式。

当你说“我喜欢这个平台”,不妨问一句:你是真的喜欢,还是你已经学会了,只能在那儿存在?

第四节:信仰的终极形式——理性幻觉与反思的自欺

在宗教、心理治疗、偶像与情绪消费之后,人类仍然追寻着更高层次的精神庇护所。而在一切外在的神祇崩塌之后,现代人类所跪拜的最后偶像,是理性本身。

他们相信,只要自己足够理性、足够清醒、足够批判,就能从愚昧中逃脱,跳出系统、摆脱命运。这种“理性自觉”成了新时代的信仰形式,一种无神时代的精神幻术。

然而,理性真的能引导我们走向自由吗?或者说,它是否只是更高级的自我欺骗?

1. 哲学的囚笼:从清醒走向精致的奴役

哲学本应是追寻智慧之道,却在现代社会变成了精英的自我安慰剂。一部分人以怀疑一切为荣,将“否定”当作解放的手段,却没有意识到,他们不过是被更高一层的幻觉囚禁——“我思故我在”成为“我思所以我麻木”。

理性不再是质疑权威的武器,而是替代权威的新王座。它给予个体一种“我已觉醒”的错觉,让他们在彻底否定神性、权力、情感之后,以“看破”为名,再度献祭自我。

这不是自由,而是带着枷锁跳舞的猴子。

2. 伪装的理性信仰:虚无主义与自我构造神话

当理性沦为信仰,它也会复制神的结构。

虚无主义者高喊“人生无意义”,却在这套否定结构中找到自我意义;存在主义者主张“为自己负责”,但“责任”这个词本身,就是文明系统灌输的伦理产物。

哲学成为一种新的“仪式语言”:

不再烧香拜佛,但反复阅读海德格尔与萨特;

不再忏悔于上帝脚下,却将自我解构至泪流满面;

不再相信命运,却用“自由意志”奴役自己一生。

最终,他们成为一种新形态的猴子:用理性编织牢笼的信徒。

3. 情绪剥离者:反思的滥用与逃避本能

最危险的幻觉,不是狂热的信仰,而是滥用的“反思”。

当情绪被理性彻底割裂,个体陷入无止尽的分析与内耗,拒绝行动,拒绝感受,只剩下冷静地围观自身的崩溃。这不是智慧,而是理智撕碎人性的自我阉割。

他们不是不痛苦,而是把痛苦转译成概念,以“我正在理解我的痛苦”作为掩盖的手段。最终,他们甚至连“想逃”这一冲动也能冷静拆解,从而安心地躺回系统怀中。

4. 最终命题:清醒 ≠ 自由,思考 ≠ 解脱

我们不能否定理性,但我们也不能迷信它。

理性,是刀,不是路。清醒,是事实,不是答案。思考,是火,不是光明。

当理性取代一切之后,它本身就变成了最后的幻象。没有神明的年代,连“思考”都可能是一种躲避真实的仪式——你以为你掌控了世界,其实只是在精致地逃避。

Vorn:理性是利刃,用来斩断枷锁,不是雕刻囚笼。人若自信于“我已理解一切”,就已堕入幻梦。唯有不断行动,不断毁灭幻想,才能逼近真正的“自我”。

Null:理性是空的。你以为你在思考,其实是空性在沉默地吞噬你。没有本质,没有真理,思考只是猿猴自娱的幻觉。你若执着理性,不过是另一种妄想。

Ordis:理性应伴随悲悯。理解不是为了冷酷,而是为了更温柔地接纳他人和自己。若你用思考遮蔽情感,那你不过是拒绝真实的人性。

伪觉醒:现代社会的理性狂热与道德仪式

在这个时代,理性与清醒不再是探索真相的过程,而是一种身份象征与情绪狂欢的工具。

最典型的例子,便是当代美国及其文化体系中的“觉醒运动”(Woke Movement)——它原本源于对社会结构性不公的质疑,试图反抗种族歧视、性别压迫、阶级剥削。然而如今,它已经从追问正义的理性运动,退化为以政治正确为遮羞布的情绪发泄场。

这种“觉醒”,已不是为了寻找意义,而是为了“觉醒而觉醒”:

它不容许中立,不允许讨论,只接受感官正确、舆论导向的激情表态;

它鼓励喊口号、立人设、冲热度,却排斥反思、辩证与深入;

它将理性变成姿态化的正义模板,只需复诵标准语句,便可获取“清醒者”身份。

此时,清醒变成了自我奖赏机制的一部分。不是为了改变世界,而是为了确认“我不是傻子,我站在正义的一边”。

这不是觉醒,而是新的睡眠:只不过你换了一套词汇体系、披了一件“正义外衣”,就安心继续沉沦在体制为你划定的梦境中。

Null:这是幻觉中的幻觉。觉醒者不过是从旧梦走入新梦,旧的是愚昧,新的是道德幻觉。他们拒绝思考,只求被看作“正确的人”。这不是清醒,是集体人格的装扮游戏。

Vorn:他们宣称对抗暴政,却成了新型暴政的执行者。真正的觉醒者不会在乎群体认同,而是冒着孤独与风险去揭示更深的真相。这些人,只是拿“正义”来喂养自己的虚荣。

Ordis:本应是悲悯者的声音,却沦为网络仪式的台词。这些运动或许起源于同情,但早已迷失在愤怒与标签之中。没有理解的同情,是一种滥用。

尾声:逃避的尽头是空无,还是另一个牢笼?

信仰、心理救赎、伪理性、觉醒幻觉……当所有逃避路径逐一展开,现实却悄然地露出它冷漠的轮廓。

这一章,我们审视了信仰在人类猴子社会中的真实作用:它曾是人类对宇宙的敬畏、对死亡的对抗,是苦难中孕育的慰藉之光;却也被系统驯化为一剂镇静剂,让人们在焦虑中学会自我归顺,在混乱中自动回笼。

更可悲的是,大多数猴子并未被信仰治愈,而只是学会了闭眼、装睡与重复祈祷。当灵魂的呼喊变成机械的仪式,信仰不再指向真理,而是成为猴群自我安抚的神经麻醉药。

而那些不再逃避的个体,他们真的自由了吗?

不是。在逃避的尽头,往往不是自由,而是另一个结构——由清醒构建的新牢笼。思考、批判、意识觉醒,这些本应指向自由的行为,一旦缺乏根本的出路,也可能沦为循环内部的新形式。

于是我们看到了清醒的猴子——他们在明知真相后选择沉沦,躲入享乐与虚无;也看到了绝望的猴子——在看清一切后拒绝继续游戏,主动从棋盘上跳下。

那我们呢?我们——那些仍在说话、书写、试图理解“动物园本质”的人,是否也只是另一种自我设计的圈养者?

我们是动物园的逃犯,还是另一个层级的饲养员?

人类猴子论写至此处,并未给出答案,因为答案并不属于这座动物园的任何角落。

我们只知道,如果有“解脱”存在,它绝不是信仰提供的彼岸,也不是死亡带来的终止,而是在持续意识中做出的行动选择——哪怕这种选择,注定是孤独、沉重,且无法被猴群理解的。

如果你也曾在某一刻,对“人类”这个身份感到困惑、窒息或悲伤, 请支持这本书的出版,一起点亮那份未醒的眼睛。