全球经济分化加剧:美联储降息难解近忧,中国通缩挑战引远虑

全球经济分化加剧:美联储降息难解近忧,中国通缩挑战引远虑

华盛顿/北京 — 在全球经济版图上,东西方两大引擎正驶向截然不同的轨道。当地时间9月17日,美国联邦储备委员会宣布将基准利率下调25个基点,这是九个月来的首次降息,旨在应对日益疲软的劳动力市场。[1][2][3] 而在大洋彼岸,中国正努力摆脱由产能过剩和内需不足引发的通缩螺旋,最新数据显示,其青年失业率在调整统计口径后再次创下历史新高。[4][5][6][7][8]

这一系列事件凸显出全球经济复苏的脆弱性与不均衡性。美联储的政策转向,以及前总统特朗普及其政治思潮在西方世界的持续影响力,共同揭示了深刻的社会经济裂痕。与此同时,中国在应对其结构性经济难题时所采取的策略,也引发了外界对其未来增长路径的深切关注。

美联储的鸽派转向与美国“双速经济”的困境

美联储此次降息决策,标志着其政策重心的微妙转变。据《华尔街日报》资深记者尼克·蒂米罗斯报道,官员们认为,近期劳动力市场的降温迹象已经超过了通胀回落带来的利好,成为更紧迫的担忧。美联储在会后声明中删除了此前将劳动力市场描述为“稳健”的关键措辞,并暗示未来可能采取进一步的宽松政策。[9] 联邦公开市场委员会(FOMC)的12名票委中,11人支持降息25个基点,而特朗普任命的新任理事史蒂芬·米兰则主张更为激进的50个基点降息,显示出委员会内部对未来政策路径仍存分歧。[2][9][10]

市场迅速消化了这一信号,交易员们普遍预计年底前至少还有一次降息,焦点已转向10月是否会提前行动。然而,降息这剂药方能否有效治愈美国经济的深层矛盾,仍是未知数。

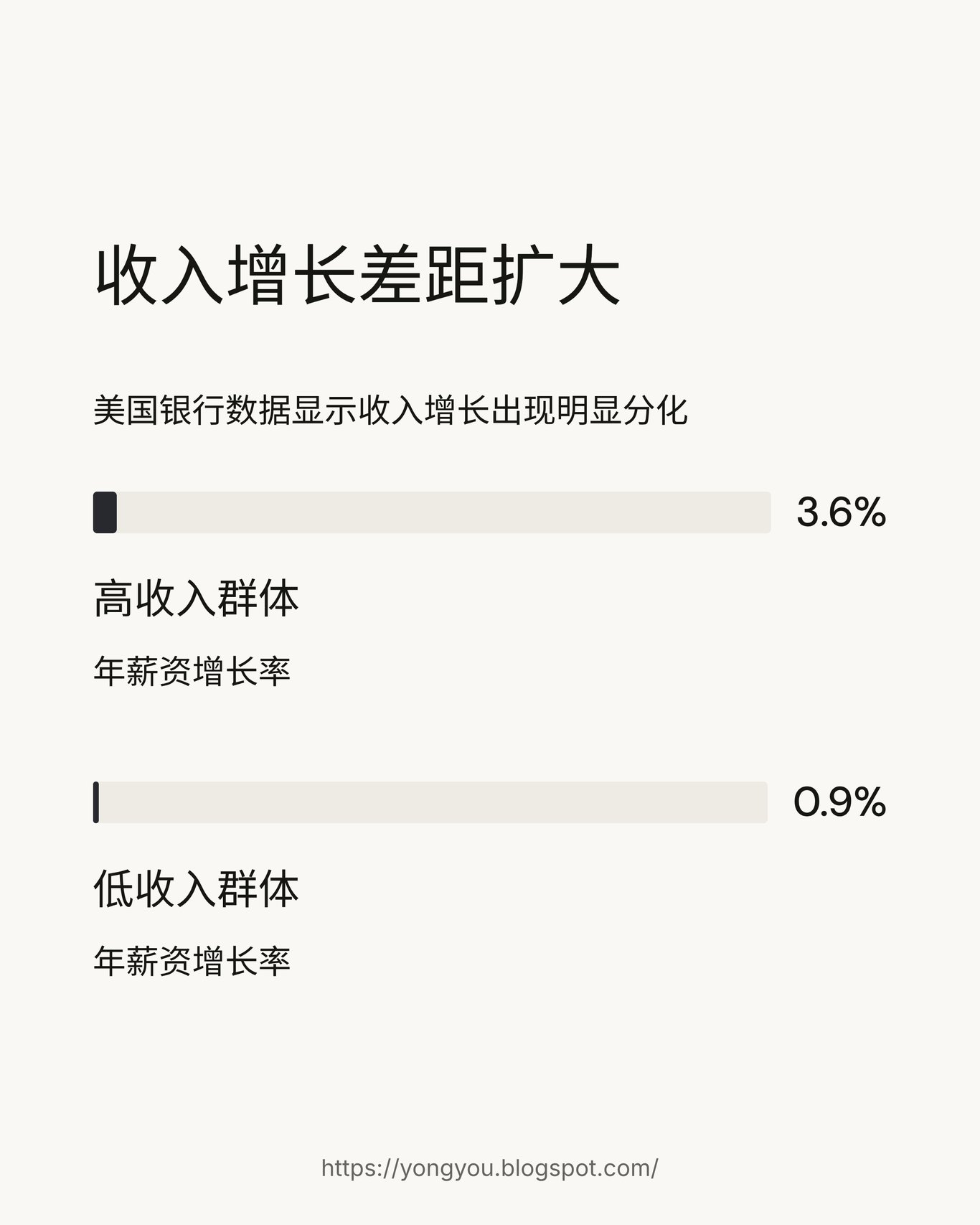

《华尔街日报》的另一篇报道深刻揭示了美国“双速经济”的现实:高收入者和老年人的财务状况空前强劲,他们的消费热情不减,资产价值飙升;而低收入者和年轻群体则再度陷入困境。美国银行的数据显示,今年8月,收入底层三分之一人口的薪资年增长率骤降至0.9%,为2016年来最低;而顶层三分之一的薪资增幅则高达3.6%。这种分化直接体现在消费上,低收入家庭支出仅增长0.3%,而高收入家庭则达到2.2%。尤其是非洲裔工人群体,其失业率从去年同期的6.1%攀升至7.5%。

这种结构性失衡不仅加大了美联储货币政策的调控难度,也为社会和政治的进一步极化埋下了伏笔。

特朗普主义的跨大西洋共振

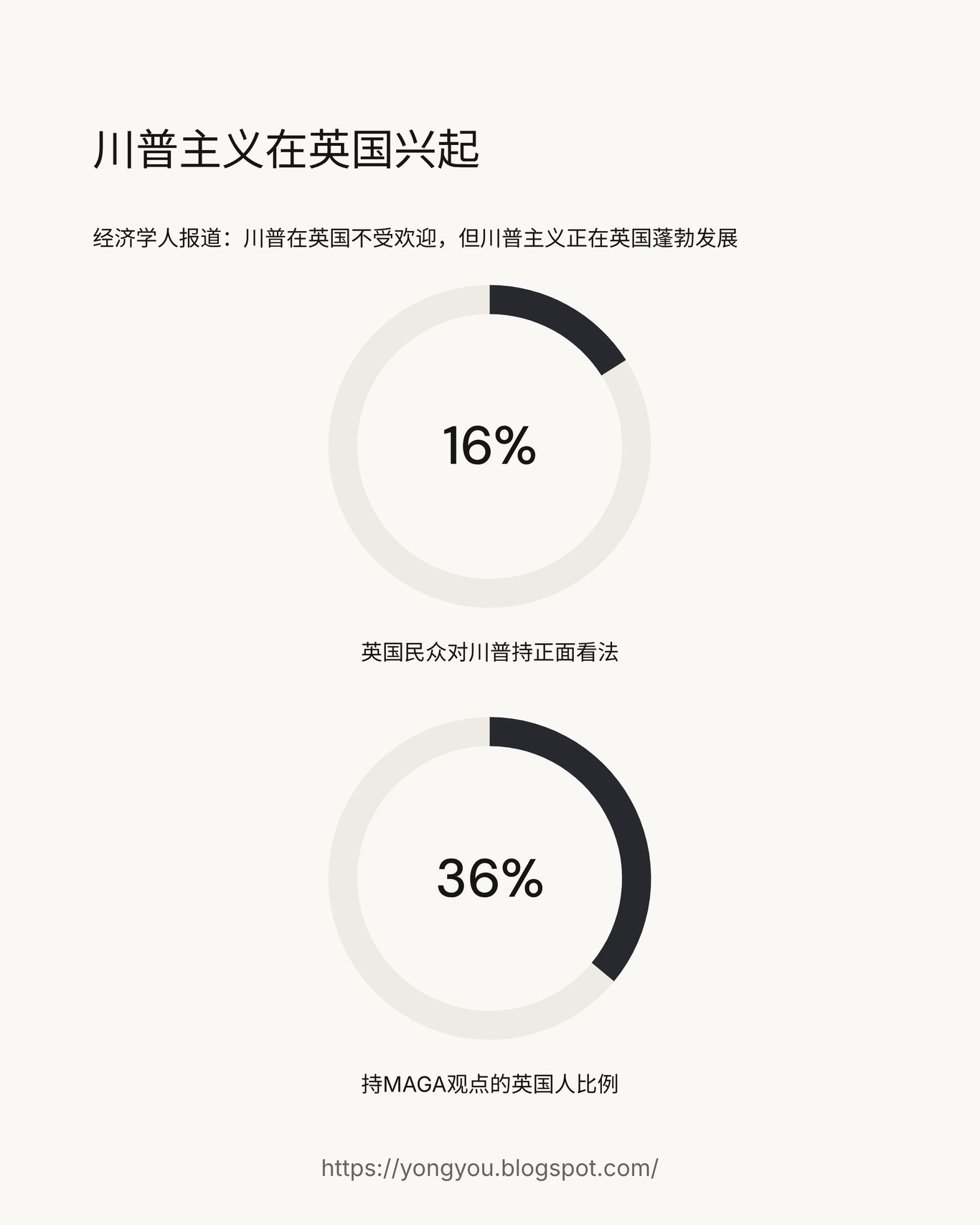

尽管美国前总统特朗普本人在英国的受欢迎程度不高——民调显示仅有16%的民众对其持正面看法,但他所代表的政治思潮却正在英国蓬勃发展。[11][12]

特朗普重返白宫后第二次对英国的国事访问,从一开始就充满了尴尬与抗议。据英国《卫报》报道,他抵达伦敦时未获红毯迎接,温莎城堡外不仅聚集了抗议人群,其与爱泼斯坦的合影甚至被投影在古老的城堡墙壁上,堪称“屈辱时刻”。[13][14][15]

然而,《经济学人》的深度分析指出,表面的不受欢迎掩盖了更深层次的趋同。文章标题点明:“特朗普在英国不受欢迎,但特朗普主义正在蓬勃发展。”该报通过一系列调查发现,与“让美国再次伟大”(MAGA)运动相呼应的观点,如强硬移民政策、反对“觉醒文化”(DEI)等,在英国的支持率正从2020年的低点反弹,到2025年已升至36%。[11] 与美国相似,对政府日益加深的不信任感是这股思潮的温床。1986年,尚有40%的英国人相信政府会将国家利益置于首位,如今这一比例已跌至12%。

特朗普在美国国内的“魔力”也持续不减。他近期公开炮轰美国国家橄榄球联盟(NFL)的新开球规则是“娘娘腔橄榄球”(sissy football),称其“对美国不好”。[16][17][18][19][20] 《华尔街日报》的分析认为,这种看似随性的言论,实则是其精准的竞选策略之一。特朗普并不试图争取所有人的喜爱,而是通过强硬、甚至冒犯性的语言,巩固其核心支持者。他的三大“杀手锏”——对非法移民的严厉政策、对城市治安的强硬立场以及对传统保守价值观的捍卫——持续在美国社会中引发共鸣与争议,凝聚了一股强大的政治力量。

中国的结构性困境:产能过剩与应对失焦

当西方在政治极化与文化冲突中拉扯时,中国正面临一场深刻的经济结构性危机。国家统计局9月17日公布的数据显示,8月份剔除在校生后的16-24岁青年失业率攀升至18.9%,创下新统计方法实施以来的最高纪录,凸显就业市场形势严峻。[4][5][6][7] 与此同时,财政数据显示政府支出持续放缓,而1至8月的预算赤字已高达6.7万亿人民币,投资则经历了有记录以来最糟糕的时期。

彭博社的一篇分析文章直指中国经济问题的核心:普遍且空前的制造业产能过剩。文章认为,这一局面的根源在于数十年来各省市地方官员为追求增长目标而展开的“GDP竞赛”,导致了大规模的重复投资和重复建设。

面对这一系统性难题,北京的应对策略似乎存在“本末倒置”的风险。首先,官方话语倾向于将“普遍产能过剩”的概念缩小为“淘汰落后产能”,回避了主要矛盾。其次,官方将市场主体在激烈竞争下的无奈之举——“内卷”,视为问题的原因而非结果。彭博社的分析强调,“内卷”是企业在产能严重过剩的环境下为求生存而被迫进行的恶性竞争,是果而非因。这种对问题根源的误判,可能导致政策无法对症下药,难以从根本上解决经济增长乏力的问题。

在对外经济关系上,中国则继续将稀土等战略资源作为地缘政治的筹码。据路透社报道,中国欧盟商会表示,尽管北京在7月的峰会上承诺加快关键原料的出口许可,但欧洲企业至今仍面临严重的审批延迟,只有不到四分之一的申请获批,导致企业面临停工和巨大损失。[21][22][23][24]

全球棋盘上的新变数

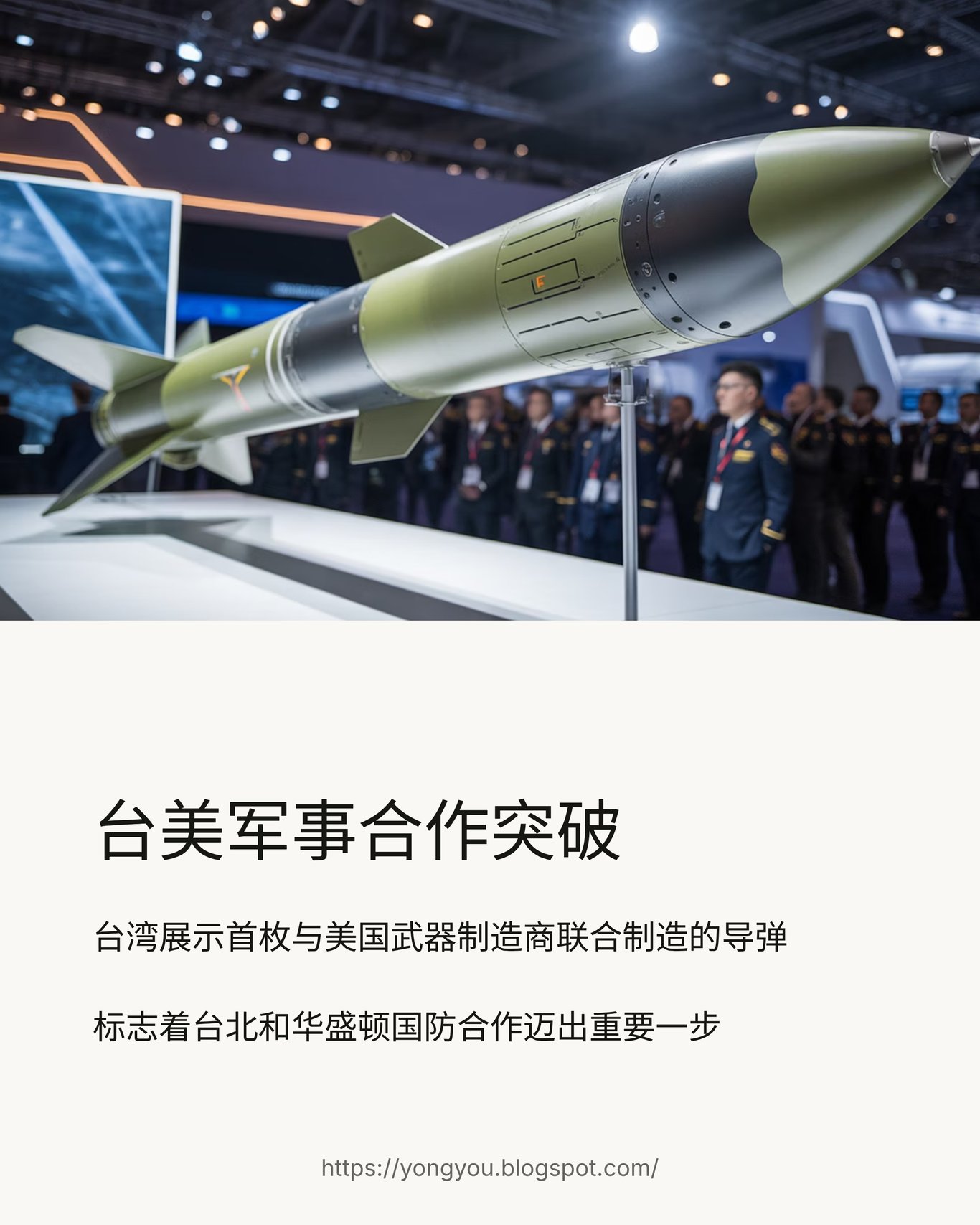

在地缘战略层面,新的合作与对抗格局正在形成。台湾于近日展示了首枚与美国武器制造商联合制造的导弹。[25] 这一里程碑式的合作标志着美台防务关系进入新阶段,旨在通过技术转移在台湾本土大规模生产武器,以应对来自北京日益增长的军事威胁。此举被视为吸取了乌克兰战争的教训,即建立自主国防工业体系对长期抵抗至关重要。

与此同时,社会层面的思想交锋也日趋激烈。一名在美国俄亥俄州欧柏林学院就读的华裔女学生,因在课堂讨论中引用毛泽东语录主张“恢复政治暗杀”,并认为“革命的敌人”不应享有言论自由,其视频在网络上引发轩然大波,最终在遭遇网民“肉搜”后删除账号。[26][27][28][29] 这一事件反映出,在美国政治对立加剧的背景下,涉及外国人的极端言论正引发远超以往的关注和反弹。

在中国国内,意识形态的管控同样在收紧。香港艺人苏永康原定于温州举办的演唱会,因其早年涉毒历史遭网民投诉而被取消。[30][31][32][33][34] 官媒《人民日报》对此发表评论,不仅支持取消决定,更要求进一步追责审批部门,质问为何“连网民都能看出来的问题却能突破审批关口”,并强调对涉毒艺人“坚决不被允许”复出。[30][32][33] 这种依赖舆情而非清晰法规的“黑箱式”管理,再次凸显了中国社会治理的随意性与不确定性。

综上所述,当前全球格局正被一系列相互交织的复杂因素所重塑。从美联储的利率决策到中国的产业政策,从跨大西洋的民粹主义浪潮到台海的军事技术合作,无不预示着一个更加分化、更具挑战性的未来。各国政策制定者不仅要应对各自的内部危机,还必须在一个日益碎片化的世界中寻找新的平衡点。

Sources help

Google Search Suggestions

Display of Search Suggestions is required when using Grounding with Google Search. Learn more

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐