情绪经济与艺术的出口

情绪经济与艺术的出口

说到情绪经济,很多人第一个想到的,大概是“拉布布”这种安慰娃娃吧?买回去抱一抱,就好像人生的债都有人替你垫了。其实,那只是情绪经济的最新形态。往前翻,真正的老祖宗是八卦小报和周刊。人类自古就爱围观,谁婚外情、谁吸毒、谁跳楼,印在纸上就有人抢着看。后来互联网来了,小报也得认命,让位给自媒体。毕竟传八卦这回事,哪有网络快?

说到自媒体,本地人都懂黄明志。有人爱他,有人咬牙切齿恨他。为什么?不是因为他没才华,而是因为他的情绪操作,比媒体老屁股们熟练百倍。记得他玩过一出“生前告别式”,媒体兴奋得像捡到天降馅饼,以为终于能报仇。算盘打得挺好:要是真死了,攻击不怕反击;要是没死,也算赚过一波眼球。结果呢?人家转个身,一场乌龙把媒体反杀。你以为在写新闻?不好意思,全都写成了他的故事,主角还是黄明志。

这下专业媒体终于醒了,开始端着资金大举进攻自媒体。花钱买设备,买人手,买“新媒体战略”。结果呢?还是比不上原生网红。因为在情绪经济里,平台只是场地,人,才是真正的战场。观众?别傻了,他们不是老板,只是临时演员。真正的老板是广告商。没有流量,广告不来;没有广告,媒体就是空壳。谁能驾驭情绪,谁就能当皇朝主人。

情绪优先的代价:地铁博爱座飞踢

几天前,网络疯传一段视频:地铁里,一名老妇人要求年轻乘客让座。明明车厢里空位不少,她偏偏要这一位让。年轻乘客神态悠闲,把包递给旁人:“帮我拿好。”下一秒,起身就是一脚,把老妇踢到对面座位上。动作明显是“伤人颜面不伤身”的那种。

高潮来了。不知道老妇是不是在他起飞脚那一刻才看清,还是听出声音,总之惊呼一句:“我以为你是女生!”角色瞬间翻转,车厢里的气氛全倒向另一边——惊讶变成暗爽。接着网络又补刀:有人说老妇是惯犯,专挑怕事的人要求让座;有人说她早该被治一治。于是,舆论迅速一边倒,几乎成了全网大合唱:“踢得好!”

这就是情绪经济的阴暗面。视频传播的快感,来自一种“有人替我出气”的幻觉。观众在屏幕前爽完了,网络公审也完成了,好像正义已经伸张。可冷静一想,真的是正义吗?

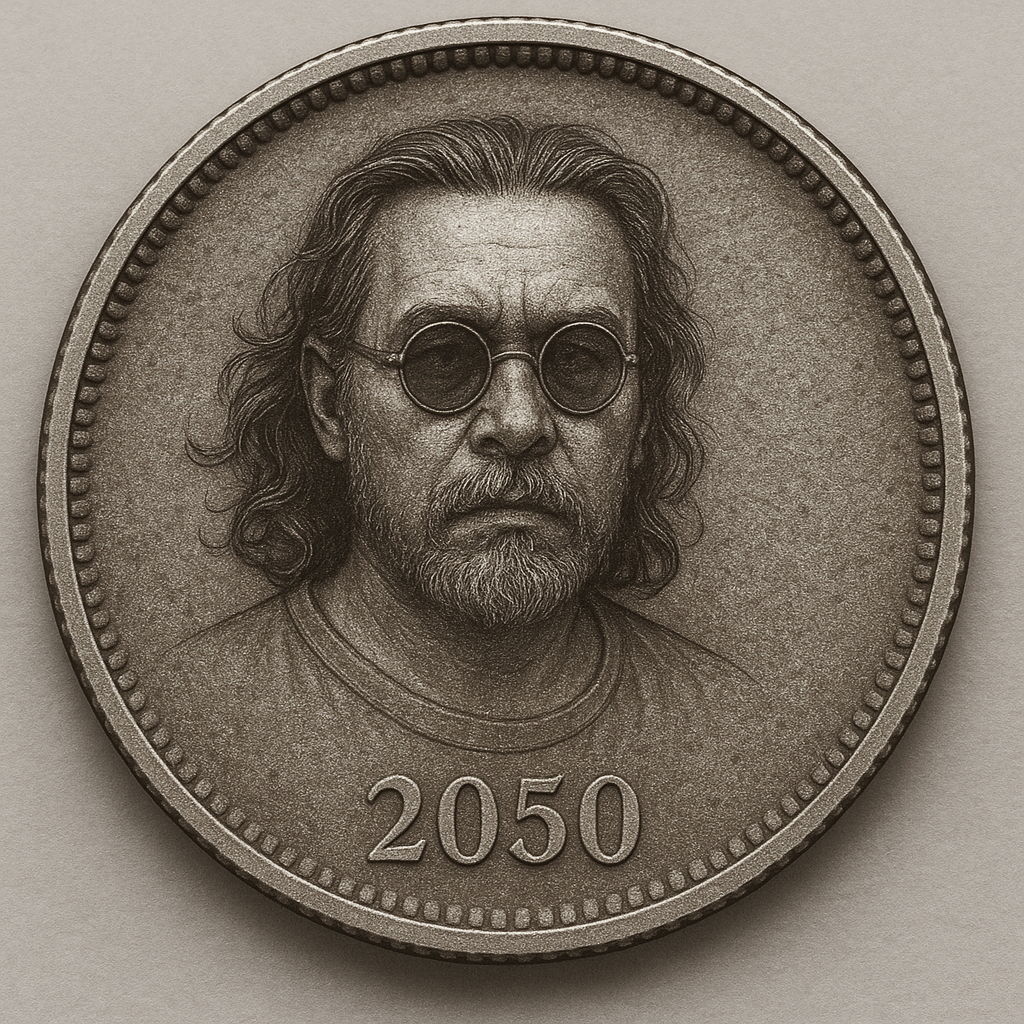

Art for All,还是 All for AI?

最近艺术圈有人喊出“Art for All”。听起来伟大得很,好像全世界终于要开门让大家共享美学成果。可真要实现,大概就是劣作满天飞。AI 已经替大家抢先一步了:一键生成,人人都能当画家。还免费。

问题就在这里。艺术真正的价值,不在生产,而在于提供情绪出口。对大多数人来说,找到合适的艺术,就等于找到一个能让自己松口气的出口。黄明志的歌或许不上殿堂,但它们的价值正在于此:让人有地方放情绪。

情绪早就成了这个时代的通货。八卦、网红、AI,全都在卖情绪。不同的是,有的人被卷进去当韭菜,有的人却能驾驭它当皇帝。艺术的独特之处,在于它提供了一种最温和、最长久的出口。

在“Art for All”的口号背后,我们或许可以补上一句:

全民艺术的终点,不是劣作满天飞,而是人人找到属于自己的情绪出口。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐