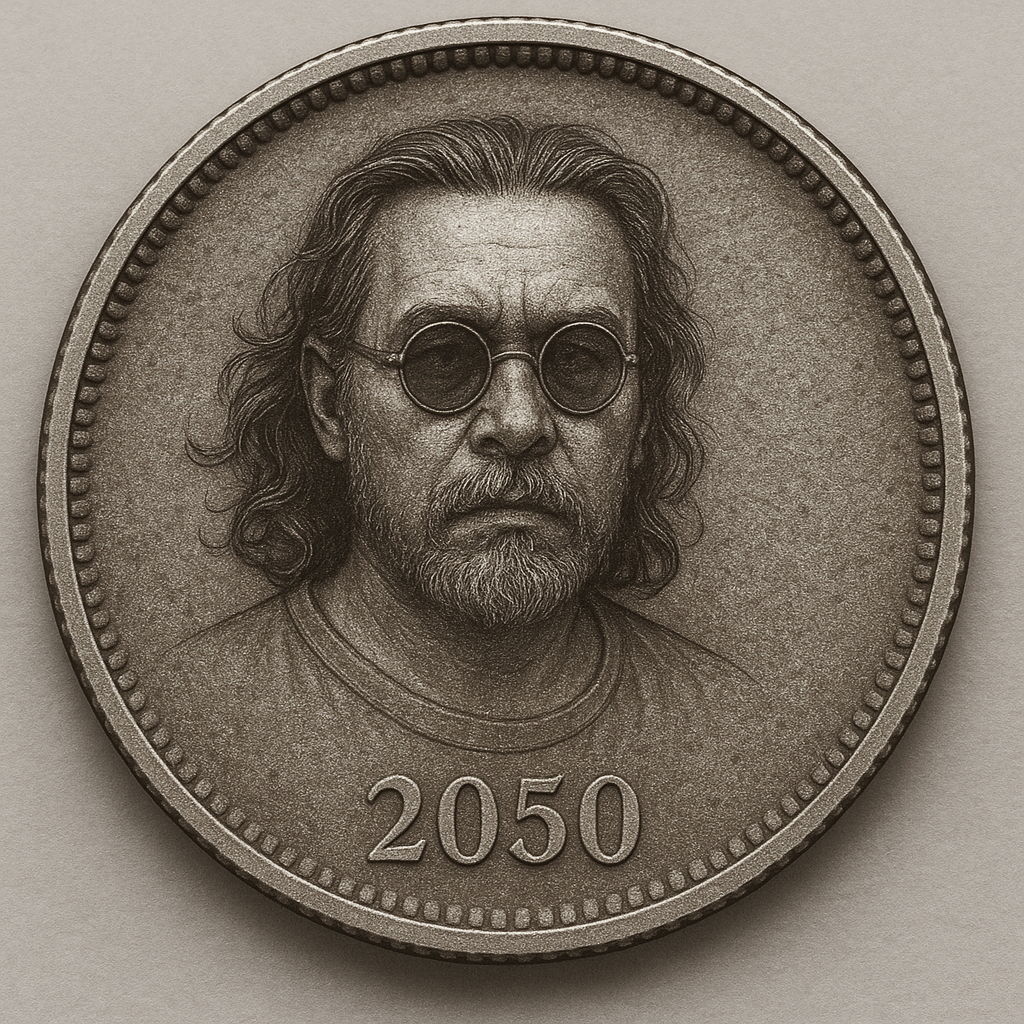

阿零

从匿名聊天室到元宇宙:网络人格并未分裂,只是风险转移

数码自我与肉体自我的差距并非神话。早期网络以匿名为盾,却是名副其实的西部荒野:黑客横行、骂战即触即发。旧网民线上线下判若两人,新世代反而趋向一致。技术门槛下降,防备意识更低,真正的漏洞始终是人,而不是系统。

当真实比修图更冒犯--纪实摄影的社交孤独

在修图成为社交礼仪的时代,摄影不再只是记录,而是协助现实“得体”。纪实派的诚实,反而显得失礼——镜头越真实,人缘越稀薄。作者以几段亲身见闻,拆穿“微笑与腰围皆可后制”的公共美学,反问:当照片比本人更可靠,我们究竟在与谁相认?

伊班木雕-精灵与力量

从 Bali 石雕的社会关系,回看一种失位的物

迷路的艺术

當科技教會我們如何旅行,也順便讓我們忘了如何迷路

白色:油画里最大的谎言

关于一种被反复使用、却从未被真正理解的颜色

艺博会很热闹,但艺术未必在场。

画廊卖的不是作品,而是风险管理;大画廊稳定系统,小艺廊承担不确定性。真正有生命力的艺术,往往无法被定价——它制造风险,而不是被资产化。

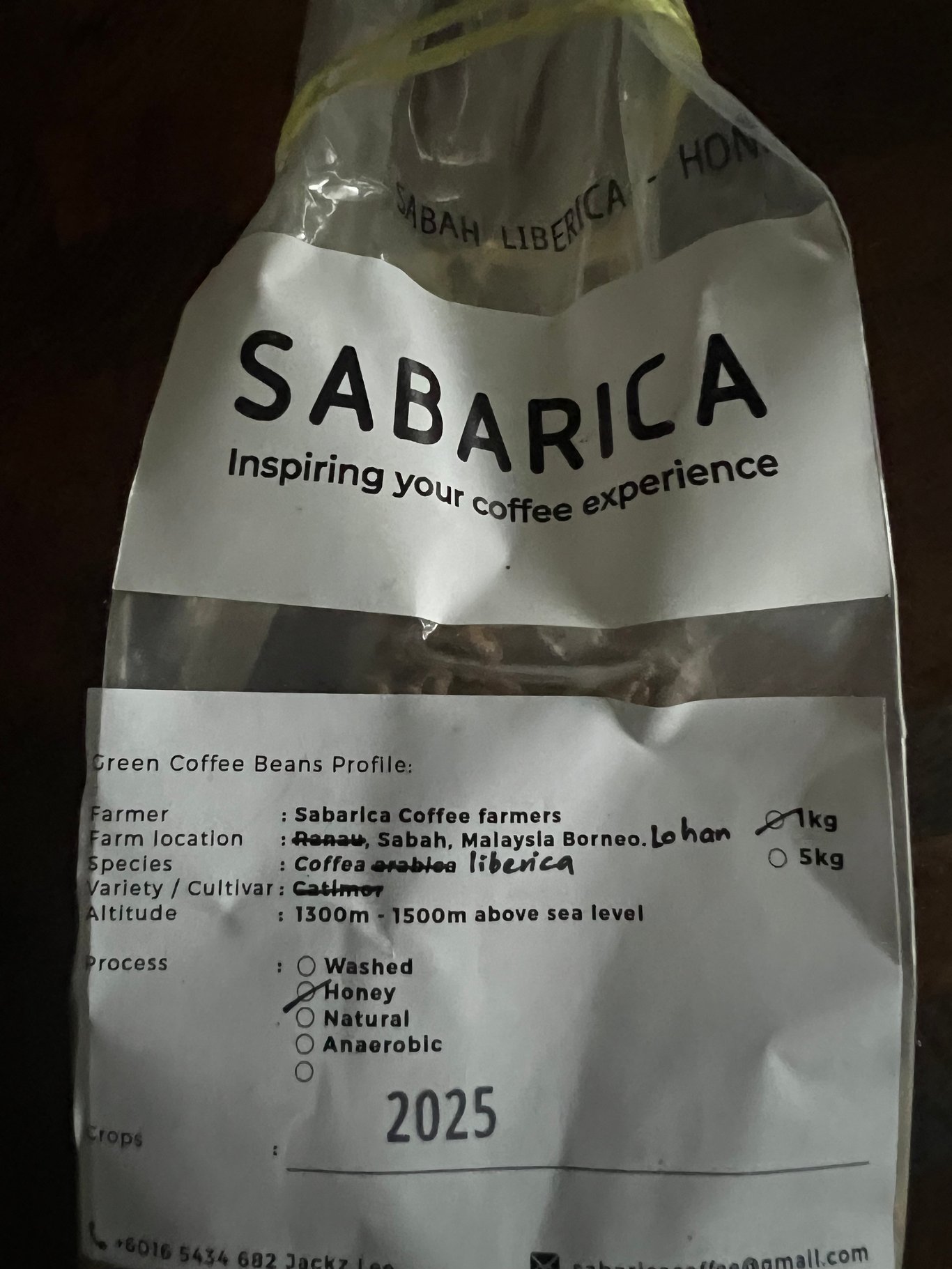

沙巴发酵处理 Liberica(Libreca)杯测记录

稳定甜感与温润橙香的极致体验

眼波计划

一次在手机时代进行的善意实验

《电子道友》

从 56K 到 5G, 我们杀死了等待, 却成了更安静的囚犯。 信号满格, 自由归零。 在无限的漩涡里 打捞破碎的注意力。 短视频,万花筒。 刷过一整天, 像一场 什么也没留下的雨。 他们说道家的至高是「无」, 于是我们在云端 集体修行—— 一席永不散场的散乱。 ——献给所有 在连接中 失联的人。

散步的兑现

走路和散步是两件事。有目的地的行走,只是移动;散步,则不必抵达。

谴责受害者:从禁烟史到塑料史

本文以禁烟史与塑料史为对照,分析资本主义中一种反复出现的责任转移机制:产品先被全面铺开并嵌入日常生活,待其副作用显现后,责任却被下放给使用者,而生产与供应体系则被完整保留。监管针对的是个人行为而非结构源头,道德指责取代了制度修正,消费者因而同时成为受害者与代罪羔羊。文章指出,这一剧本并未终结,而正持续…

2026 年的新年展望

我很少写新年展望。对我来说,过度规划往往是一种错觉,好像只要写下目标,生活就会自动配合。但这几年确实过得太随意了,随意到连节奏本身都开始投诉。

2025 年度问卷

1. 相比過去幾年,你覺得 2025 年過得更漫長還是更快了?你有找到自己的節奏嗎? 2025 年,画了一幅油画,几个木雕。意外地写了一百篇文章,发明了绢塑。 丯收年。 2. 今年你與自己的身體相處愉快嗎? 摆脱了断尾奏。六块腹肌,会长出来的。 3. 分享你今年新發現或持續耕耘的領域。 头脑持续清空旧物。快要变白。 4. 作為一個寫作者,你除了在 Matters 書寫,也有什麼…

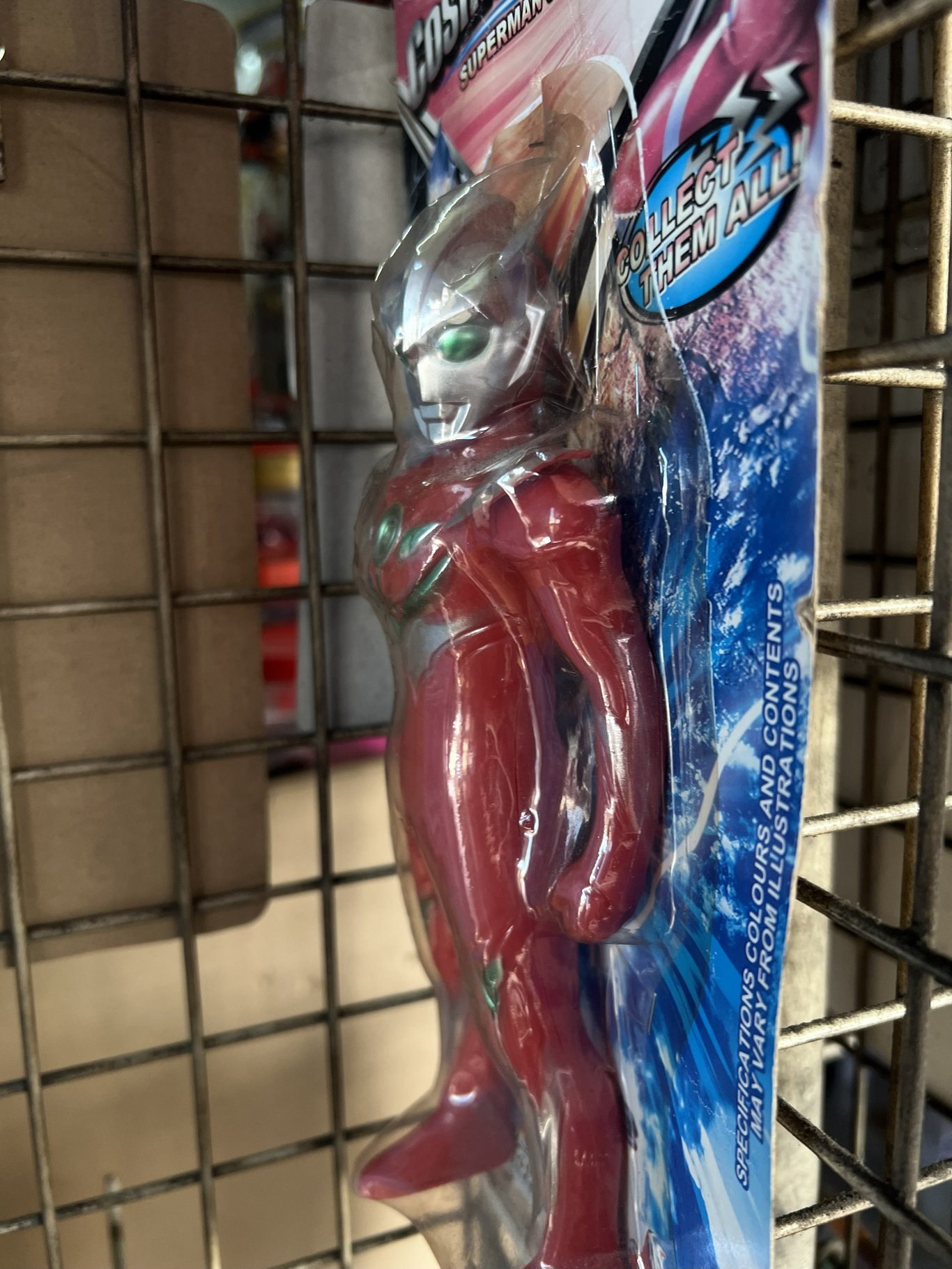

奥特曼、功夫片与断裂的世界

电影里的复仇曾替我们喊完不敢喊的愤怒。如今,演算法替我们喊我们根本没有的愤怒。我从电影走到玩具店,再走进社交网络的漩涡里,看见一个最奇怪的现实:大家喊得比我婆婆还大声,却没有任何人真正受过伤。

與舊我說再見

過去的我,不斷向外延伸。 什麼都要插一手。

剛好的距離

藝術圈有些朋友,需要保持距離。

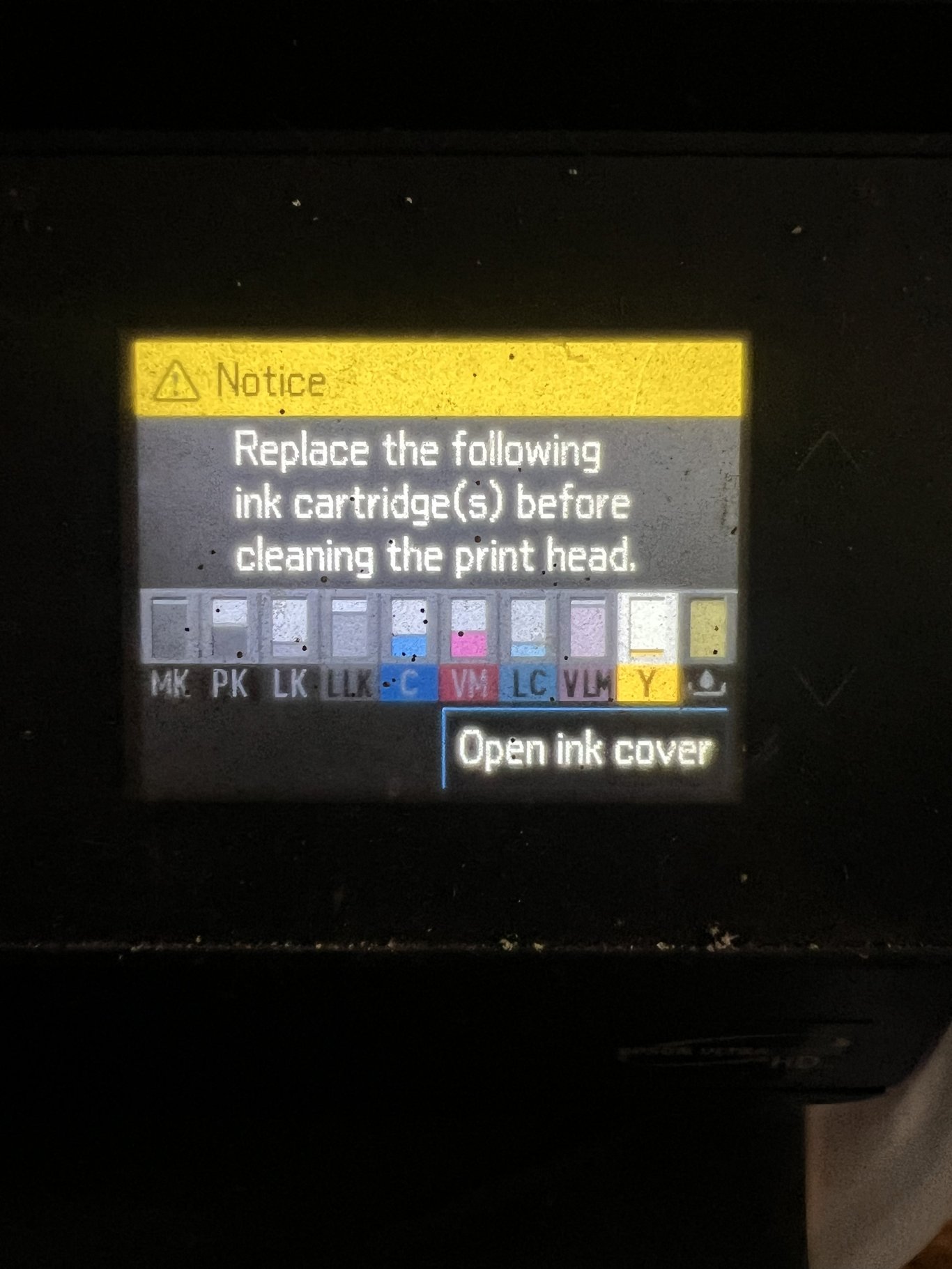

我囤的不是工具,是系統

前面說了很多宏大、難懂的事情。事實卻簡單得不得了──我喜歡收集畫具。 無酸稿紙、筆咀、各種漫畫工具。畫具有好幾套:水彩、油畫、亞克力、水墨、漆藝、皮具、木工、木雕。 每一套工具支撐一個工藝系統。有系統才有工法。有工法才能創作。而藝術永遠不會離開工具太遠。 「結構即生成」在這裡就很好理解了。 有一天,我用亞克力在皮革上畫,再把皮革縫成外…

與創傷道別:絕望與風險二選一

所有的傷,都會愈合。 只要不死。

過度思考的結束式

我老習慣是過度思考。像漫畫家的生涯──明明好好畫就行,偏要搞出版社、建框架。

愧疚的碎片,與真相的重組

我家街尾有一間腳車店。小時候腳車沒壞也會跑去坐坐。那天不太一樣──店裡來了一位十二歲學徒。