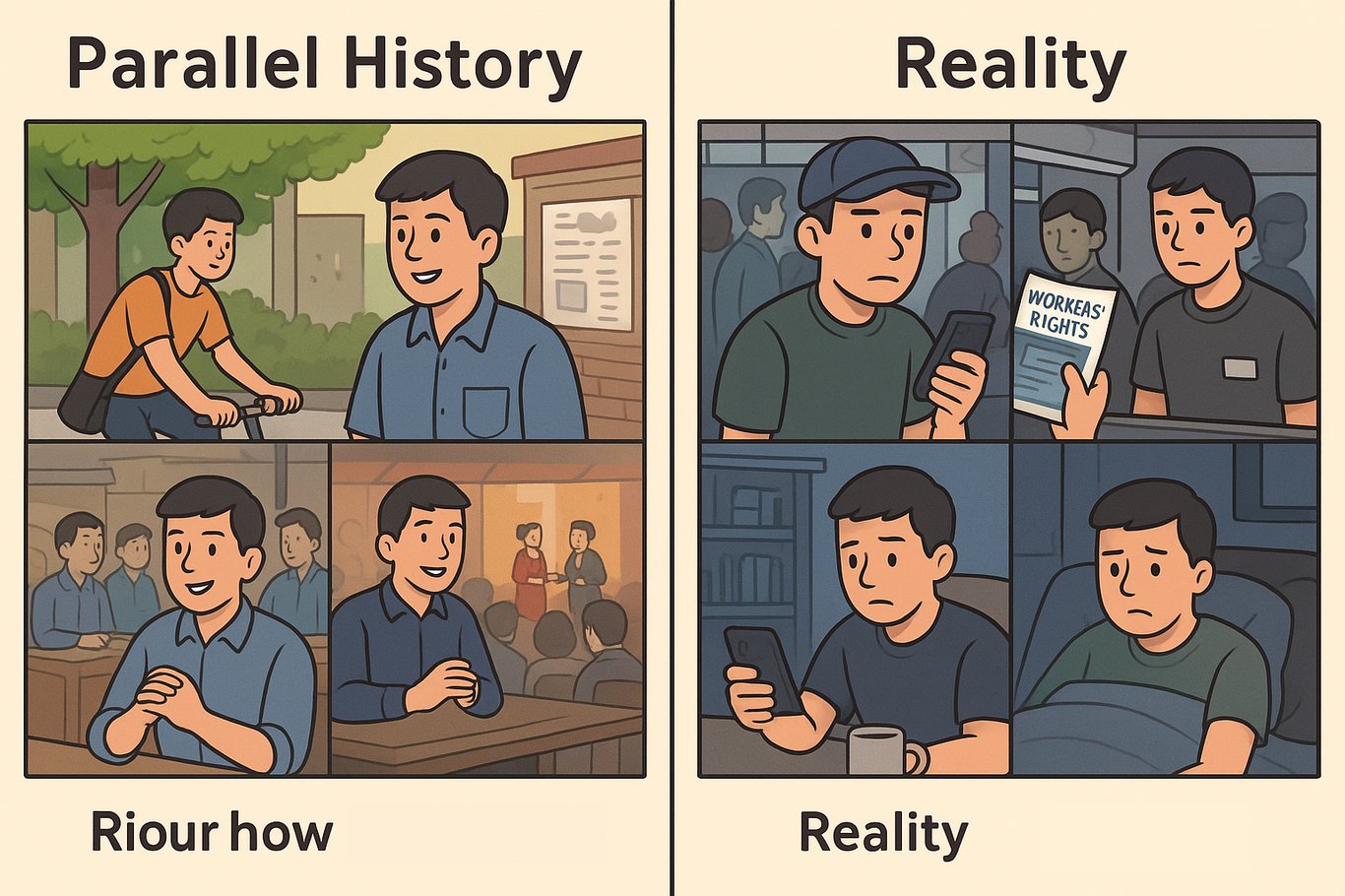

两条平行历史下的青年生活

平行历史:合作社市场中国

小李骑着共享单车穿过武汉江岸的街道,阳光洒在合作社公寓门口的公告栏上。上面贴着几张大字报:有人批评合作社董事会分红方案“过于保守”,还有学生组织宣传环保游行。

“这就是我们的日常,”他心里想着,“随时可以表达意见。”

他走进工厂,签到不是刷卡,而是社员系统APP——既记录出勤,也显示工人代表大会的投票通知。机器轰鸣声里,工人们讨论着下周是否增加分红比例的提案,边干活边讨论,气氛轻松而活跃。

中午,他在食堂和同事吃午饭,价格低廉,因为农产品由合作社直供。午休刷新闻,全国人大正在辩论外资参股比例。有人笑道:“要是美国真撤资,我们自己干科研呗。”小李也笑了。

下午,他参加了工厂的青年论坛,和其他社员交换提案意见。下班后,他去了工人文化宫,看了一场小剧场话剧,主题是“合作社里的爱情与误会”。门口广场上,青年摆摊卖二手书,手工艺品,小李随意逛了逛。

夜晚,他回到公寓,在社员系统投了票:“支持提高合作社利润分红比例。”

他心里踏实地笑了笑:“咱们有权利投票,就说明工厂真是我们的。”

在这条平行历史下,住房无焦虑,政治渠道畅通,社会压力低,生活节奏松弛。工人不仅是劳动者,更是社会的参与者与股东。

现实世界:中国 2025

同样是武汉,另一条历史。小李也在27岁,但生活截然不同。

他早晨6:30起床,挤地铁50分钟到厂区。租在城中村的单间占工资四分之一。地铁口有人发传单“工人维权法律咨询”,大多数人默默收下,没人敢停留太久。

流水线工作8小时起步,机器轰鸣,他无法带手机入厂,厕所时间有限。迟到就罚款,加班常态,工资有限。中午在厂里食堂吃饭,口味单一。午休时刷手机,看到评论:“房价降了?”“降个屁,工资没涨。”

下班后,几个同龄人骑电动车送外卖补贴收入。他回到出租屋,群里有人分享维权案例:“XX厂工人拉横幅讨薪被抓。”大家群里顿时安静。

夜晚,他算着账:工资5000元,房租1600元,生活费2000元,余下存款不足,买房遥不可及。他嘀咕一句:“我们到底啥时候能有点安全感?”

现实版的中国青年,面临高房价、有限收入、政治缺席与社会焦虑。娱乐与文化成为短暂逃避的手段,表达意见的渠道微弱而受限。

两条世界的对照

| 维度 | 平行历史合作社中国 | 现实中国 || ---- | -------------- | --------- || 住房 | 合作社共有产权,无房价焦虑 | 高房价,租房压力大 || 工作 | 7–8 小时,工资 + 分红 | 长工时,工资有限 || 政治参与 | 工人大会投票,人大实权 | 工会虚置,表达风险 || 休闲文化 | 社区文化宫、街头活动 | 短视频、低成本娱乐 || 社会氛围 | 稳定、安全、信任感高 | 焦虑、竞争、压力大 || 国际关系 | 有摩擦但自主科研 | 外资流动牵制就业 |尾声

两条历史下,同一个名字的小李,早晨醒来的心情迥异。一个世界,他有参与感、有安全感、有归属感;另一个世界,他感到焦虑、被动,生活压力重重。

历史的分岔不仅改变经济与制度,更塑造了每个人的日常体验。青年一代的日子,正是制度与政策最终的镜像。