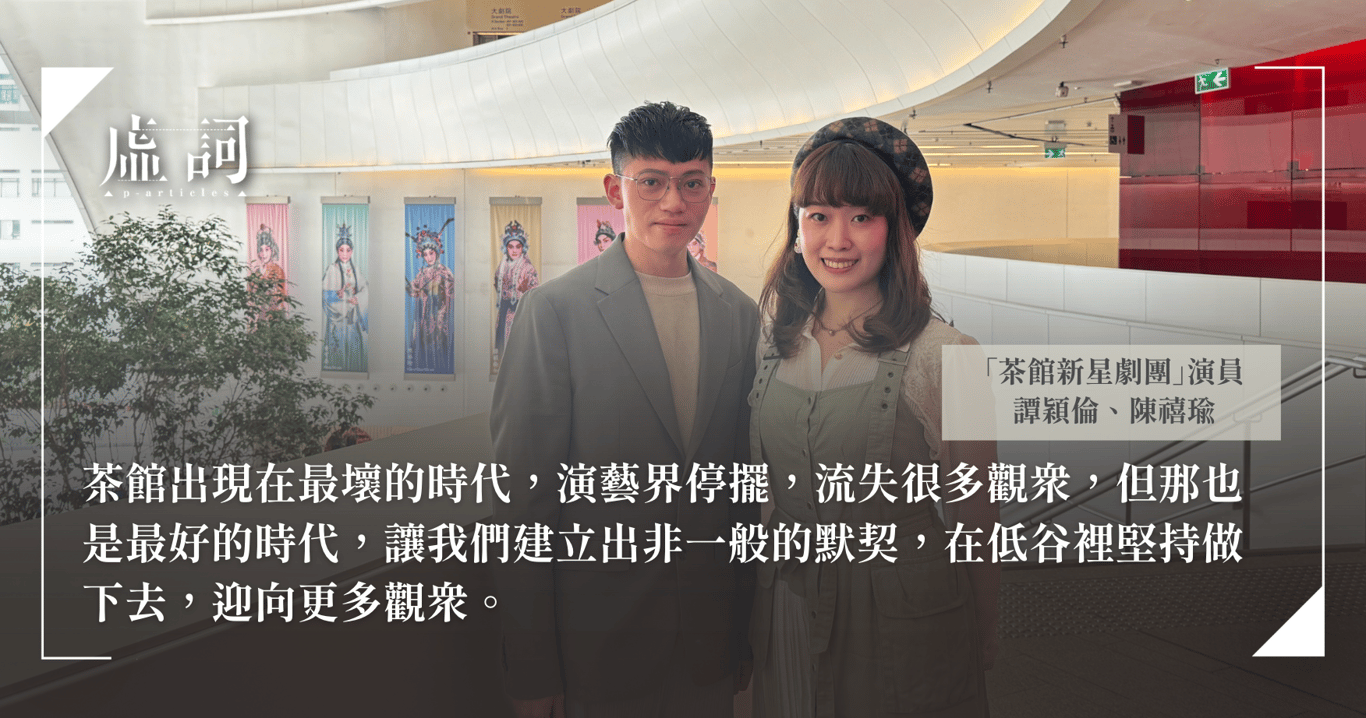

品茗且品戲 現代粵劇需要Give and Take——訪「茶館新星劇團」演員譚穎倫、陳禧瑜

文|曾繼賢

粵劇作為傳統技藝,如何面對現代是長久以來的命題,而標誌著前衛的西九戲曲中心已落成五年。回看建設西九文化區的目標,是為了將香港的文化藝術迎向國際,而戲曲中心正是首座落成於此的項目,如今落成五年,來到了審視成果的階段。當中的「茶館劇場」為香港唯一有駐場劇團的表演場地,由茶館新星劇團駐場,復刻清代茶園的演出模式,同時有所創新。此次受邀請觀演之外,幸可訪問譚穎倫、陳禧瑜兩位演員,連同戲曲中心的製作人歐翊豪,談談駐場戲曲中心的往事和粵劇界的新與舊。

復興茶館 寓品茗於戲曲

粵劇歷史源遠流長,其演出場所自西漢的「看棚」伊始演化,至戲曲成熟期的元代則有固定而具規模的「勾欄」,雖於明代沒落,卻又於清代興起「茶園」的場所,人們可以一邊品茗,一邊看戲。茶園有諸多別稱,而「茶館」正是其一。

「茶館新星劇團」於2018年透過招募成立,創辦人茹國烈早年參考北京茶館寓飲食於戲曲的演出模式,便想將此概念引介到當時正在建立的西九戲曲中心。請來行內人士和專家看過三次預演後,逐漸形成了如今的模樣。

在茶館的既有模式之上,他們加插不同類型的表演環節,於90分鐘內將唱做唸打兼收並蓄,並輔有解說,如音樂演奏環節使長劇中常被忽視的樂師和樂器走入大眾視野,亦有新編的南音演唱和注重武打的折子戲。

這種異於業界的常規模式,乃全行唯一,陳禧瑜認為這模式意義甚大,「在外面演得好固然開心,其意義是娛樂了一群熟悉粵劇的觀眾;茶館雖然比較細,卻因而直接看到台下觀眾,可看到有些一臉沒看過粵劇的觀眾,甚至有外國人入場,其意義在於為一些少接觸戲曲的人留下好印象。」歐翊豪亦深信當中有著教育成分,祈望能收播種之效,「即使你如一張白紙入場,也可帶走一些東西,明白了些戲曲的模樣。」

雖然聽起來任重而道遠,但他們對自己的演出仍是信心十足。這是因為他們排練充足之餘,現場亦配有雙語字幕,以及團員之間長期磨合而成的默契。譚穎倫表示在外面做長劇,未必每次有很充足排練,有時還得依靠舞台經驗。但節目「粵・樂・茶韻」終究是恆常演出,於是他們透過業界罕有的公開招募,組成固定班底,並多加排練以保持質素,默契就隨之而生。

粵劇向來是單向表演,但歐翊豪指出「我們的演出具有互動性,可以令他們覺得『原來粵劇也不是咁難搞』。」陳禧瑜也認同茶館劇場注重互動,「表演其實不外乎give and take,在台上看到小朋友隨著節奏擺動,其實挺有成功感的。看見觀眾給你很好的反應,你就會更賣力去做。」

新星非誕於一剎 保持有靈魂的演出

要放棄現代固有的演出模式,重拾更久遠的茶館,或可稱為一種復興,但要去完成這使命,是否新星們所能夠肩負的?雖說是新星劇團,然而,其實兩位早非新星。尤其譚穎倫自小受家庭薫陶,祖父輩亦從事粵劇工作,於是三歲就以小花旦行當踏上台板,成為同齡中的「大前輩」。演出多年,他認為不同階段有不同的想法,「以往覺得愈多戲做愈好,現時重質不重量,因為只要有好質素,就能吸引更多的觀眾。現階段我也希望多做點推廣。」

陳禧瑜七歲參加粵劇興趣班,後隨文禮鳳學藝,在香港大學新聞系畢業後,亦曾參加八和的新秀計劃。視粵劇為終身興趣的她,最後憑公開招募加入茶館。拒絕以上班心態演出的她表示:「反覆做同一件事,很容易變得麻木,而因循苟且。我想做更多好的製作,很希望這些演出具有意義,而我不會像機器般沒有靈魂,做完就算了。」

這多許映射到粵劇演員的矛盾處,「大師兄」譚穎倫分享:「其實粵劇界仍有許多懷著抱負的演員,但要面對市場與制度,的確容易磨滅他們的熱誠和初心。」因為坊間劇團大多是自負盈虧,所以要儘量降低排練成本,就只好犧牲排練機會,而常演劇目又早已為人熟悉,於是又少了一起排練的理由,自然是少了默契。但他再補充,許多前輩一踏上台板仍能擦出火花,魅力依然不減。

說回茶館,這個地方的意義又是甚麼?譚穎倫坦言:「茶館對我來說是一個很特別的地方。2019年之前,我們大多做梅香或者士兵站在台邊,但茶館給了我們很多面對觀眾的機會。早期我踏上茶館的台板,會緊張得發抖,又手腳冰冷,但熟習以後就少了怯場的情況」——就如羅家英所說,讓他們在細小的舞台積累更多經驗。

家英哥身教言傳 鼓勵挑戰與創新

資深老倌羅家英(行稱「行哥」)早於2019年任職茶館劇場的藝術策劃及導演,我們都熟知吟噆的唐三藏和忠誠的達聞西,但回到他的老本行,其指導風格又是如何?二人都說羅家英經常參與排戲,又因材施教,鼓勵他們大膽一點,做多些不同的東西,甚至創作屬於自己的作品。

作為導演,羅家英並非空口說白話,更是願意親手示範,一邊解構動作的歷史來源,一邊與團員構思新元素,一邊上網學習不同劇種的做法。如此身教言傳,令二人感到原來傳統技藝之中,可以投入新生代的活力。「其實他戲癮很大,也很樂於與新生代溝通」,陳禧瑜也笑說:「男生較常被他指正,對女生就會客氣一點,但其實他有股做花旦的癮,有時很積極示範花旦的部分。」

雖說羅家英閱歷豐富,但遇到不熟識的劇目,總先讓演員示範,再加以增減,二人都說他很喜歡搞新意思,希望與坊間劇團的做法有所不同。如譚穎倫憶起某次演《十八相送》,某段情節他要在村莊裡躲避一隻狗,羅家英看過他們示範坊間做法後,建議他們多加幻想,「那隻狗去了哪裡?又會不會不止一隻狗?會不會再驚恐些?」又如在《過江擒盜》中,指出撐船的道具並非一般的船槳,而是櫓槳,動作自是不同。

譚穎倫續說受他啟發,明白「演員是需要挑戰的」,便學會去研究更好的做法:「初時未習慣就會覺得『為甚麼要改』,第一刻總是會有這種想法。做得不好看,只是因為手腳未協調,但當你做第一百次時,事情就變得順暢了。」

低谷過後再出發 The Show Must Go On

茶館新星劇團經常在社交平台分享團員日常,問及這些年的深刻片段,二人相視而笑,最為驚險莫過於疫情期間幾乎變成「茶館群組」。

回溯至劇團試業當日,同是戲曲中心啟用首日,一眾士紳官員觀演,身兼兩場折子戲的男演員卻出現新冠徵狀,劇團一時徬徨。當時演藝界每周必須通過核酸檢測,上台前再「撩鼻子」,陳禧瑜回憶:「當下我們真的很焦慮,幾經艱辛才可以上台,而且受香港賽馬會信託基金大型贊助,台下高官雲集,實在不容有失。」

演藝界常說「the show must go on」,歐翊豪便致電譚穎倫,請他再多演一場折子戲和演唱一段粵曲,陳禧瑜笑說他是「硬食」。因為劇團沒有練習代演(understudy)的習慣,所以沒有準備替角,而譚穎倫本有劇目在身,最後還是靠「自己的小聰明和經驗」上台。惟該劇目正是羅家英的開山劇目,無疑一眼就被看出「爆肚」部分,但羅家英在台上表明劇團的苦衷,並讚揚他們的應變,總算是勉強過關。

後來大部分團員「中招」,既不能退票,又難以安排人手,他們在兩難困境之下堅持演下去,即使「少一件樂器也要做」。2020年中屢次封場,放寬社交距離措施後,入席率控制在五成內,那時觀眾的心態已有轉變,外出已成風險,老觀眾尤其不敢外出;又因為禁止晚市堂食,唯有在日間時段把握人流。歐翊豪憶述:「當時許多演員冇得撈,去做清潔工人、洗頭工、豬肉佬,但慶幸我們不用減薪,能夠如常出糧。」陳禧瑜稱是共患難,團員們感情漸厚,自覺比坊間劇團多了一份默契和團結。

經過社會運動和疫情,戲曲中心來到第五年,終究回到粵劇的承傳問題:吸引新生代觀眾,而劇本固然是其中的因素。既然現今演員對劇目早已爛熟於胸,粵劇界是否出現劇本飽和的狀況?譚穎倫指出坊間約有一百個常做劇目,「其實一直有出現新劇本,但是它們經不了時間的考驗。劇本不好看,不扎實,又或做得不好,認受性就不高,所以就算有新作品,也難以做下去。」

戲曲中心作為面向國際的演出場所,台板雖小,迎向的地方卻是無垠。觀演當天,我吃著蝦餃和叉燒酥,看到旁邊的外籍觀眾,想起譚穎倫感慨地說:「茶館出現在最壞的時代,演藝界停擺,流失很多觀眾,但那也是最好的時代,讓我們建立出非一般的默契,在低谷裡堅持做下去,迎向更多觀眾。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐