虛詞無形@香港文學館

她用紅土造陶偶:《泥娃娃》與「陰性書寫」

孩子是沒有臉的。這是一種終極的隔閡,或者說隔閡的終極表現,他會發現自己不但無法「感到」,甚至連「看到」也只是一種虛妄——他本來就缺乏對於孩子的「知道」的能力,而缺乏導致羨妒:「懷孕羨妒」。

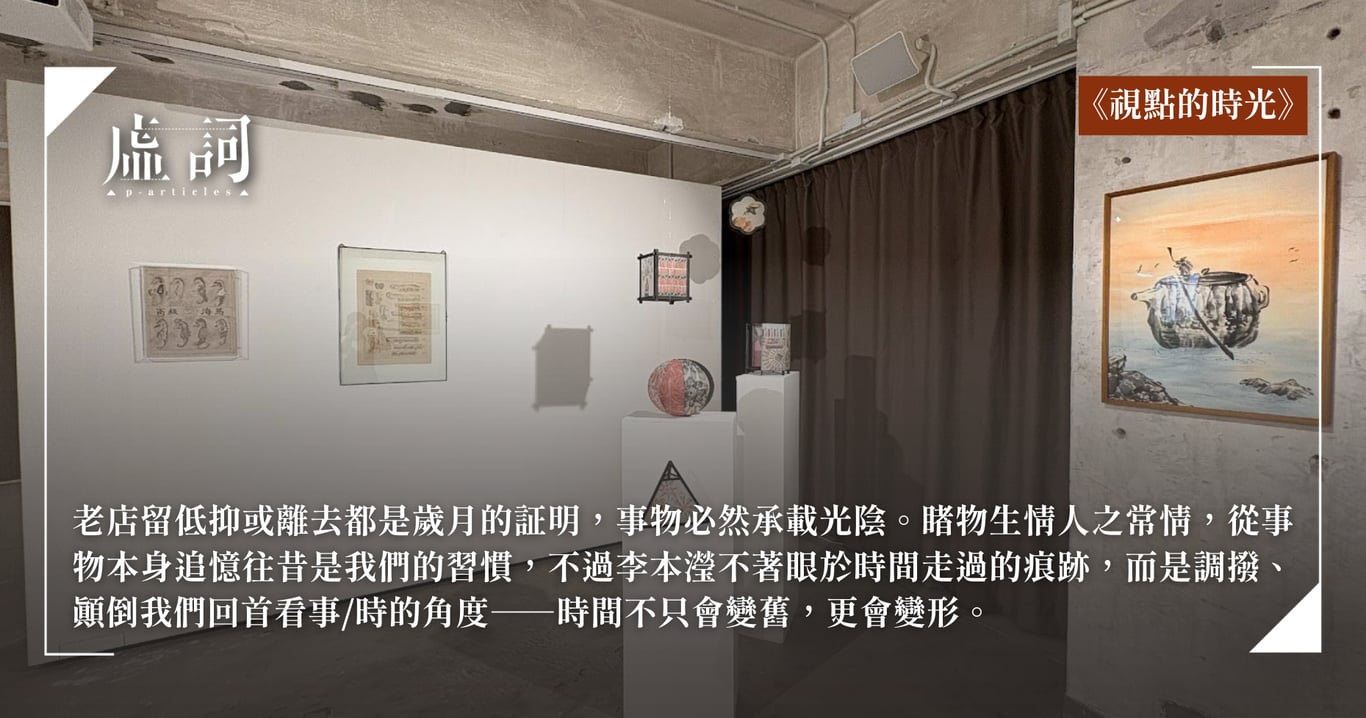

「視點的時光」:視點與時光對望

老店留低抑或離去都是歲月的証明,事物必然承載光陰。睹物生情人之常情,從事物本身追憶往昔是我們的習慣,不過李本瀅不著眼於時間走過的痕跡,而是調撥、顛倒我們回首看事/時的角度——時間不只會變舊,更會變形。

談《極樂海》——筆訪詩人石堯丹

原文刊載於虛詞・無形) 文|李浩榮 《極樂海》是香港年青詩人石堯丹的首部詩集,分為「海」、「記憶」、「夢」、「極樂」四輯,探索城市街巷與內心世界之間不同的風景,書寫現代都市生活的壓抑與破碎。在詩集裡,我們還讀到石堯丹與一眾前輩詩人的對話,就此,這篇訪問將與石堯丹談論他欣賞的前輩詩人,如楊牧、也斯、邱剛健等。 李:李浩榮 石:石堯丹 李:《極樂海》裡,有…

當反叛淪為內容——Echobelly、Arcade Fire 與資本現實主義的藝術輓歌

每首歌都像一個快遞包裹,被演算法配送、被消費者快速拆封(聽完 15 秒副歌)、然後迅速被丟棄在注意力的垃圾場。當代藝術家面對的不是審查,而是一種更隱蔽的暴力:平台的推薦機制。你可以創作任何東西,但若演算法不推薦,你就不存在。

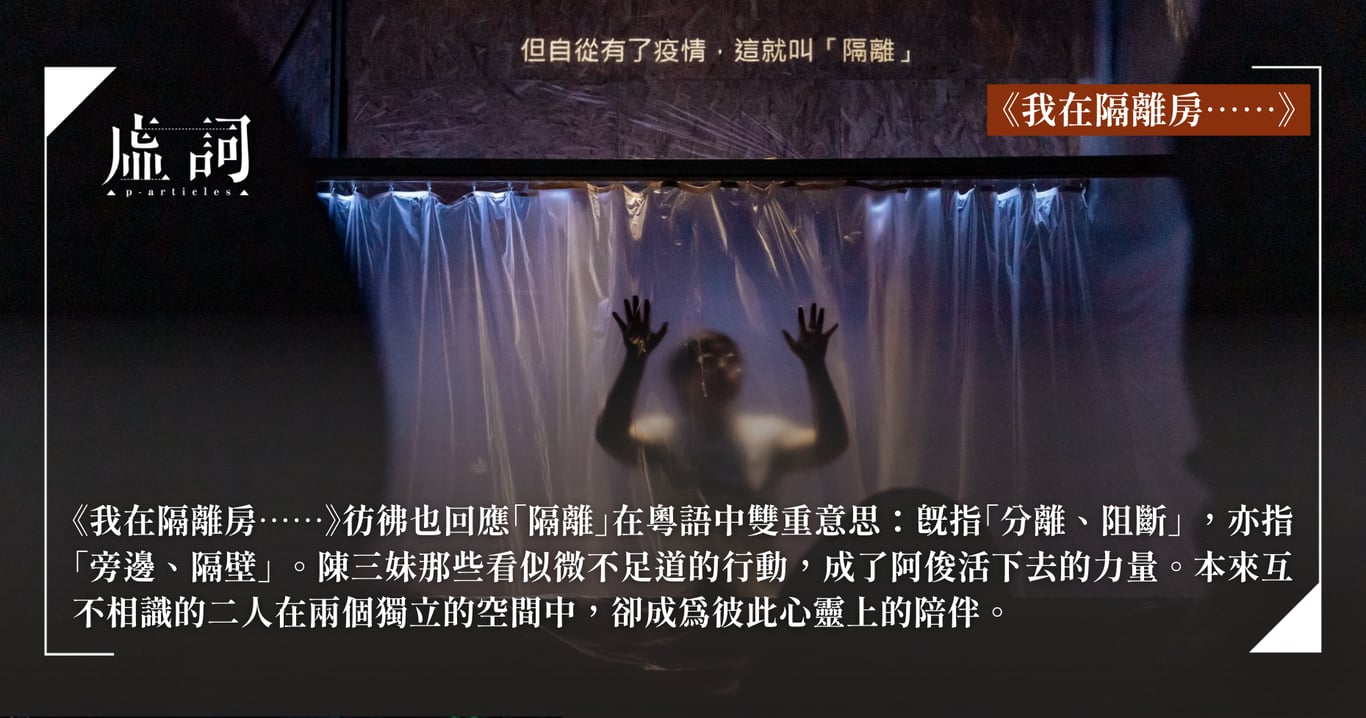

疫後的靜止與流動——舞台劇《我在隔離房⋯⋯》

《我在隔離房⋯⋯》彷彿也回應了「隔離」在粵語中的雙重意思:既指「分離、阻斷」,亦指「旁邊、隔壁」。陳三妹那些看似微不足道的行動,成了阿俊活下去的力量。本來互不相識的二人在兩個獨立的空間中,卻成為彼此心靈上的陪伴。

鴿子夫人的奇思妙想——美國藝術家 Rhea Mack 的桃粉色平行宇宙

對 Mack 而言,「怪」是一種自由,是超脫世俗框架的美學。觀眾透過粉紅色濾鏡,看世界的方式也許會變得不一樣:更寬容、更輕盈,更接近心裡那個從未被命名的版本的自己。

筆作陽具,道成肉身——訪崑南天地人最終章《去年人間世》

原文刊載於虛詞・無形) 文|陳芷盈 「這個人世間,時間根本不存在。時間只是一個記憶,過去現在未來,都是同時混在記憶裡面,不斷玩變身遊戲。」——《去年人間世》 六十四年過去,人世間盡是記憶混和的時間,崑南的「天地人」三部曲終告築成。鑿開過地的門,跳過一場顛倒的天堂狂舞,崑南最終回落塵世,凝視《去年人間世》,雖九十高齡卻永遠年輕,創作力洶湧…

夜讀隨筆:水底詩社三人詩選《星的答案悄悄成形》

假如說翳陽寫「心」是對生命力的重新把握,那麼陳謨寫「心」就是一種無法死去,也活不過來的狀態了——有時是出塵脫俗的無心法師,有時是加勒比海上受詛咒的海盜。

影像的凝視,易經的流動:大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」 —— 專訪策展人鍾妙芬博士

原文刊載於虛詞・無形) 文|紫翹 「今時今日我們這一代人,面對大自然很多的挑戰,很多時候,我們更加要想想我們和自然的關係。」大館文物事務主管鍾妙芬博士(Anita)如是說。在快速轉變的時代重新理解「人與自然」的連結,也正是策展思考的起點。 當全球暖化日益嚴重、當 AI 全面重塑我們的生活體驗,愈是變化迅速,《易經》的傳統智慧卻愈能為今時今…

足立正生《逃走》:逃亡與戰鬥的風景

電影試圖剝除國家、警察與媒體建構的「罪犯=單一惡」遮罩,讓觀眾能正視那些被視為「不可理解」且「無法自辯」的犯案者,看見他們在何處被困、又如何在自身的社會結構與政治風景中掙扎。

英國劍橋字典2025年度字「Parasocial」原為心理學術語 揭示當代人類單向情感變遷

「Parasocial」意指「某人感覺自己與一位素未謀面的名人、書中或影視作品中的虛構角色,甚至是 AI 之間,存在著某種連結」。

作家筆下最愛的歐洲城市 倫敦百年間提及近3億次 力壓「浪漫之都」巴黎位居榜首

小說不僅是故事的載體,更是引領讀者跨越國界的紙上導遊。

【字遊行·上海】艾米莉的廣場舞

廣場舞既是運動,也是儀式,它在身體擺動中承載一種對衰老的抵抗、對青春殘響的追憶。縱使這種抵抗怎樣看都有些滑稽與徒勞。但怎樣的娛樂不算徒勞呢?

在殘缺中用手拼湊出愛的溫柔——專訪《像我這樣的愛情》演員廖子妤、陳家樂

兩人原本僅是肉體的觸碰與慾望的宣洩的性服務相遇,卻意外地在彼此的殘缺中看見了自己的倒影。

視綫之外的輕盈——讀楊牧〈日子〉

楊牧試圖於〈日子〉中構築的一份輕盈感,是一個邊緣若即若離、將破未破的世界,硬要比喻,概如氣球,但氣球,仍不足以顯其美,其美是無形,不是真的無形,而是在「有」之中居於最小單位,近乎無形。

台灣言情小說時代落幕 狗屋、萬達盛2大出版社相繼結業 回顧全盛到衰退的變遷

儘管長期被歸類為通俗文學,言情小說卻為台灣出版業創造了驚人的經濟價值。

都大中國現代文學館開幕 首展「相知無遠近」 呈現張愛玲與宋淇夫婦逾120珍品

展覽呈現超過120件著名作家張愛玲及其摯友宋淇、宋鄺文美夫婦的珍貴手稿、書信及遺物,供公眾近距離觀察張愛玲的人生歷程。

專訪杜琪峯:講電影、論香港、談人生

「由我出世開始,香港的發展一直都是向上的;縱使中間有跌過,但整體始終是向上的。這使得每個香港人都充滿希望。可是,現在大家都看不到有前景,不只是電影,每個行業都一樣,那個無力感真的很大。」

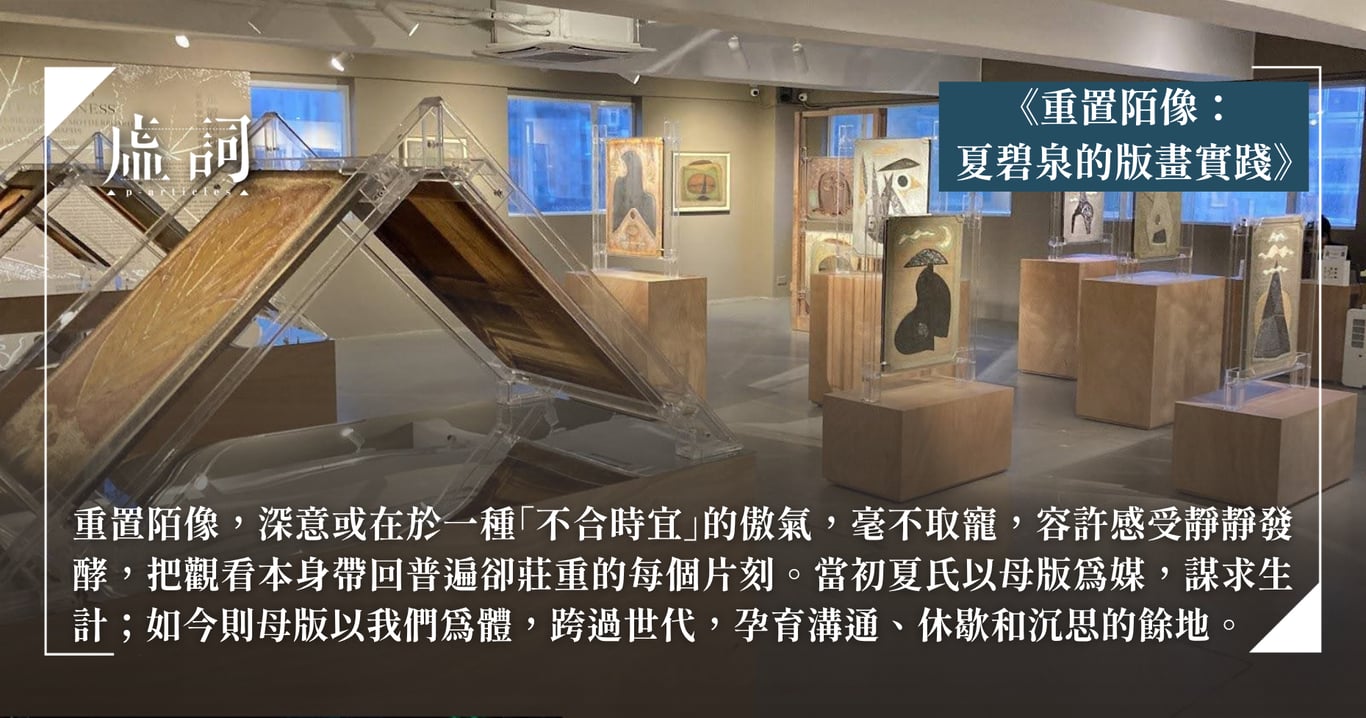

母版圖騰:《重置陌像:夏碧泉的版畫實踐》

重置陌像,深意或在於一種「不合時宜」的傲氣,毫不取寵,容許感受靜靜發酵,把觀看本身帶回普遍卻莊重的每個片刻。當初夏氏以母版為媒,謀求生計;如今則母版以我們為體,跨過世代,孕育溝通、休歇和沉思的餘地。

笛子.鋼琴.結他:林振強筆下的樂器與感情

〈笛子姑娘〉在本質上更像是一首悼亡詩,而非大眾單從文本理解的情歌。林振強很好地承繼了此「悼亡」寫作傳統並升華,將悼念的對象重新延伸至至親好友。