重探《死神來了》的死亡哲學

文| 姚金佑

近來《死神來了6》(Final Destination Bloodlines)重歸,在香港戲院上映,該系列的不少粉絲也冲著這部電影去回味一番。歷來也有不少影評、哲學文章,談及該電影的死亡哲學。那些文章很多時候是由這部作品延申出去,介紹一些哲學家對死亡的哲思,卻與專論電影中的死亡,有一段距離。在筆者看來,《死神來了》並非僅是一部「爽片」,反而是對死亡哲學的傳統論述的一種反動。

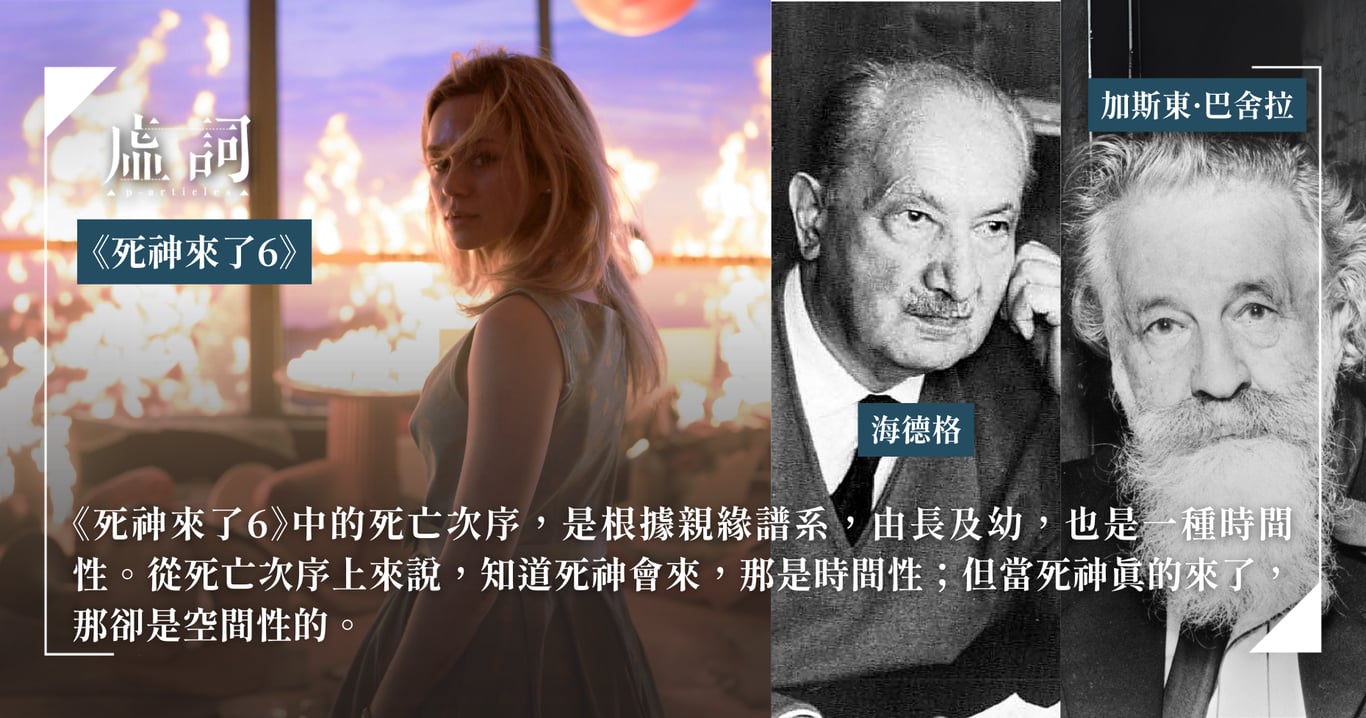

一般而言,所有人都害怕死亡,因為一旦死亡來臨,便意味生命的結束。這幾乎是我們最直覺會想到的事情,而這就是死亡的時間性,亦即我們從時間層面去思考死亡這回事。在死亡這課題上,最常為人所援引的哲學家,莫過於海德格(Heidegger)。他認為死亡於我們的人生與意義,有莫大的重要性。儘管日常充滿諸如病逝、戰爭等與死亡相關的新聞,但這些死亡都與我們並非攸關,以至我們視而不悟,是一種逃避的心態,海德格稱之為「非本真(inauthentic)」態度。然則何謂「本真(authentic)」地正視死亡?那便是當我們切身感受到死亡的威脅,以至實在地害怕死亡,由此身邊一切本來熟悉的事物都陌生起來,價值體系瓦解,促使我們意識到生命有限,珍惜生命,重新思考人生和意義,過好這一生。儘管並非全然,但也不難看出,此中某程度上是時間性地思考死亡。

然而,所謂「對死亡哲學的傳統論述的一種反動」,筆者是指對死亡的哲思,由時間層面轉移至空間層面。究竟這個轉變,是如何呈現在電影中?這就不得不說電影的名字。香港的電影譯名很有意思——電影原片名為Final Destination,台灣的片名翻譯較接近原片名,譯作《絕命終結站》,但香港則譯作《死神來了》。不過,這樣的譯法也情有可原。電影中的死亡雖無影無蹤無色無相,卻是仿佛擁有意識的存在一般,能操控下一秒的世界,擺佈涉事者的命運,宛然神一般。如此,顯然與海德格或持類似觀點的哲學家不同,其中的基本前設已截然有別。而且,這位死神不但擁有意識似的,而且還按照當初在場人士的次序,理性地制定出有條不紊的計劃,將涉事者逐一殺死。

至此,不但見出電影中的死亡,與一般哲學家所談論的死亡不同,而且,更與一些宗教的大能有類似的特質。例如上帝創造天地萬物,而人類旨在活出上帝的旨意,因溯其源,人有原罪,只有那般,方能死後上達天國。此中前源後世,可謂是一種時間性的表述。佛教的輪回也類此。只不過,電影裏的死神,既沒有死後世界的安排,也沒有為他們的前世作出解釋,只一個計劃,必然徹底執行的計劃。有趣的是,因該計劃在短暫的電影中呈露,於是十分簡明可解,有別於前述的宗教。例如上帝是全能,人有限而無以預知未來;佛教主張果必有因,但因不可溯。而死神的計劃,是為涉事者們所知,由不全知到全知,瞭解到其中的死亡次序。例如《死神來了6》中的死亡次序,是根據親緣譜系,由長及幼,也是一種時間性。

從死亡次序上來説,知道死神會來,那是時間性;但當死神真的來了,那卻是空間性的。而哲學家加斯東·巴舍拉(Gaston Bachelard)曾在《空間詩學》(The Poetics of Space)中,有別於科學哲學的抽象化進路,從抽象空間返回到幾何空間,再回到詩意空間,以關乎形象與想象力的現象學來呈現人類意識的居所。此「空間詩學」,是六十年代歐洲哲學思潮中的「空間轉向」。對分析這部電影較具意義的,是這思想中透露的空間性與詩性(姑且稱之)。空間層面的意涵明顯易見,倒是詩性上,所謂「形象與想象力」,在詩學中則體現為隱喻。隱喻,是需要根據對象的形象,賦以想象力,在表面的隱喻與背後的謎底之間掙扎,充滿了一種不確定性。而這種不確定性,又與前文提到海德格所論及的死亡不同,後者為不知死亡「何時」突然而至,而這裏的不確定性,是存在於,並躲藏於具體空間,需要涉事者以想象力解讀,仿如猜謎。例如正在使用的除草機、正在踢足球的孩子,以及巨型的垃圾運載車之間的關係,是模糊的,是具暗示性的,是若隱若現又若即若離的。死亡如此地具象化,卻在物理空間内渾然一片,處處焦點卻又教人難以聚焦。

進一步來説,這看似是死神的惡作劇,其實也在提醒我們空間性的重要性——原來死亡並非理所當然地遠在盡頭等待著我們,也並非「情理之中,意料之外」地化身為突然而至的疾病或車禍,而是這些細碎難辨的事物,在空間内藕斷絲連成一次又一次的死亡。這無關乎人生、意義,也無關乎時間,而只在於空間。當然,這部作品也並非鼓勵我們去當一群被迫害妄想者,整日對周遭的事物提心吊膽,而倒是值得去思考一下,促使我們死亡的,終究是源於所生活的這個「空間」,既非手機裏的虛擬空間,也不是虛擬世界告訴我們的遠方戰爭。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐