劳动的回归率:从分配幻觉到制度真相

一、理想的极限:100%的劳动分配

在马克思的设想中,理想的社会主义经济应当实现:

劳动收入 = 总产出

即所有社会创造的价值都回流至劳动者,没有资本抽成、没有垄断溢价、没有权力抽税。

但这一理想从未在现实中出现。

当“劳动代表权”被国家机器代理,分配链就异化为权力链。

名义上“人民当家作主”,实质上“管理层代表人民分配剩余”。

结果,100%的劳动回报成为政治修辞,而非经济事实。

二、现实的均衡:55%的结构性上限

根据国家统计局与国际数据,中国劳动者报酬占 GDP 的比例长期在 52–55%。

但这“55%”并非全民共享,而是集中于城市、国企与垄断部门。

另一半人仅能通过财政转移、社保等方式间接获得部分回报,

他们的生存状态,不再由劳动决定,而由制度救济维持。

这意味着,中国的劳动分配率已在结构性“维稳红线”上。

三、他国对照:社会民主国家的“劳动红线”

| 国家 | 劳动报酬占GDP比重 | 制度机制 || ------- | ---------- | -------------------- || 🇸🇪 瑞典 | 70–75% | 高税负 + 福利再分配 + 工会共决 || 🇩🇪 德国 | 65–70% | 协商经济 + 合作社传统 || 🇯🇵 日本 | 60–65% | 企业共同体文化 + 弱工会但强共识 || 🇨🇳 中国 | 52–55% | 国家主导资本 + 弱工会 + 高房价锁定 || 🇺🇸 美国 | 55–58% | 资本市场主导 + 劳动分化严重 |可见,劳动回报率的上限与民主协商结构高度正相关。

当资本与劳动能在制度中谈判,分配可稳定在 70% 左右;

当生产资料被国家或垄断集团独占,劳动占比会坍塌至 50% 以下。

四、合作社市场经济的潜在上限

理论上,若全国经济结构由合作社主导(类似蒙德拉贡模式),

劳动分配占比可达 75–85%。

核心机制:

资本红利由社员共享;

管理层薪酬受利润约束,不可过度差距;

投资来源为社员储蓄与公共基金,而非股东资本;

盈余优先回流生产与社会服务。

因此,合作社市场经济并非乌托邦,

而是介于资本主义与计划经济之间的分配最优区间:

将“劳动回报率”作为制度稳定的核心参数。

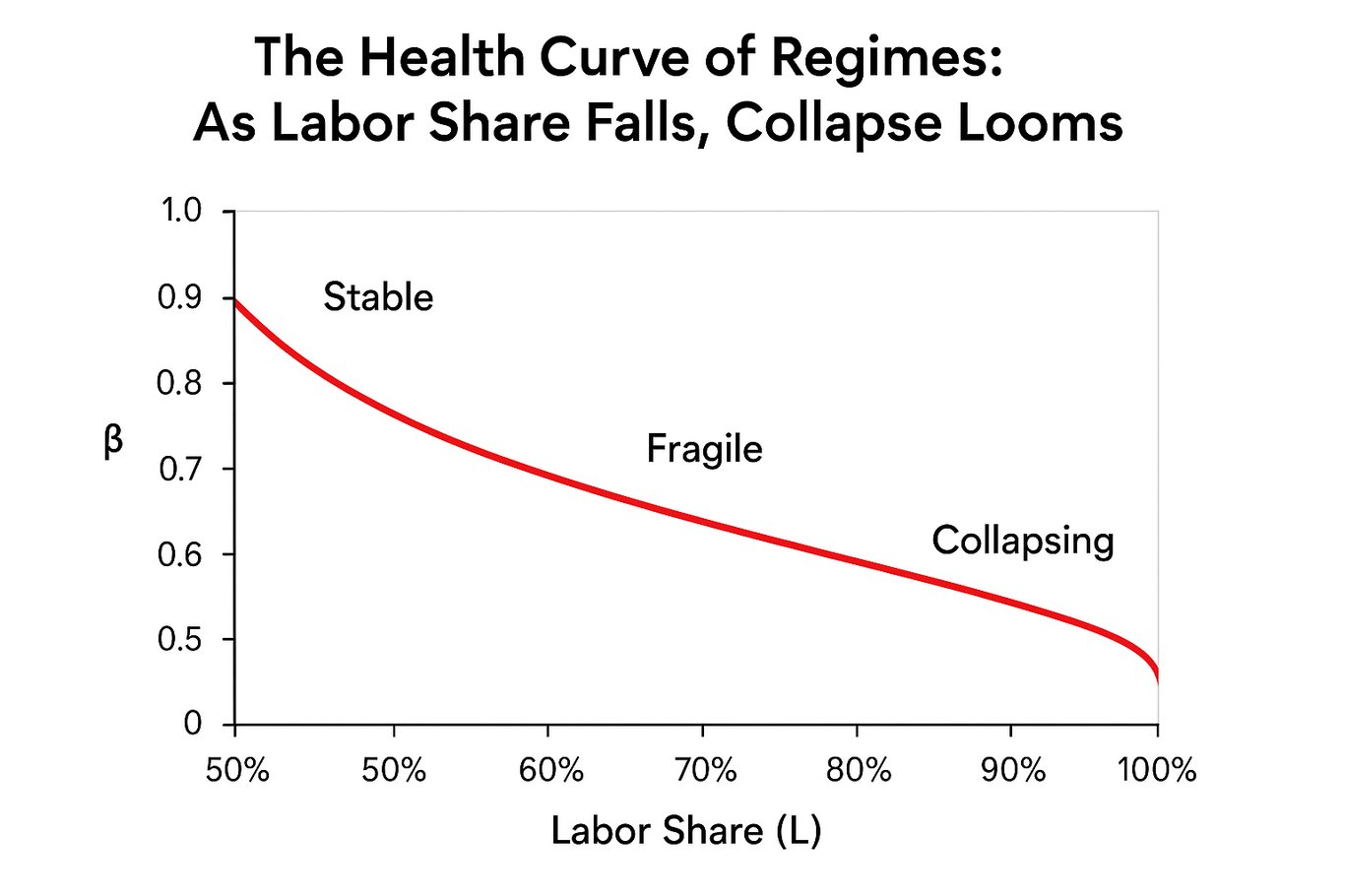

五、附录:结构崩溃系数 β 与劳动回报率关系

此前提出的“结构崩溃系数 β(Beta)”公式如下:

β=(权力垄断成本)/(社会剩余价值)×(认知防火墙漏洞率)若以劳动报酬率 L代入,可得近似关系:

L≈1−β即:

β → 0(权力透明、认知觉醒)→ 劳动占比 ≈ 100%

β ≈ 0.3(协商结构)→ 劳动占比 ≈ 70%

β ≈ 0.5(高压维稳结构)→ 劳动占比 ≈ 50%

β > 0.7(寡头/极权)→ 劳动占比崩塌,制度自毁

由此得出核心命题:

劳动所得率不是经济指标,而是政体健康指数。

🧭 结语

劳动占比的每一次下降,

都对应着权力结构对社会信任的透支。

而劳动占比的回升,不靠增长,不靠出口,

只靠——制度还权与认知解放。

最终的问题不在于“生产多少”,

而在于——

你到底代表谁在分配劳动?