被遺忘的名字

在許多流行的口述和影視作品裡,1937年的南京保衛戰幾乎只剩下「潰敗」與「棄城」兩個詞。國軍被描繪成一支缺乏紀律、各自逃命的軍隊——這個印象不僅割裂了歷史,更抹掉了血與火中真實存在的身影。「一盤散沙」的說法因此流傳下來,成了輕率甚至帶著鄙夷的評語。

然而,回到戰史和第一手記錄,「南京保衛戰」的失敗,更多是戰略上的必然。從戰術層面看,外圍防線崩潰後,城防孤立,兵力與火力全面劣勢,缺乏空軍與後方支援。

從軍事倫理來看,守軍在這種情況下依然按照命令守到撤退令下達,並有部隊完成殿後掩護,這是有組織、有紀律的作戰,而不是一些影視劇中刻畫的「一盤散沙」。

在這場保衛戰中,有九位將領以身殉國,他們九個人的九種死亡的姿態,足以證明1937年冬天在南京城裡浴血奮戰的,是中國好男兒,而不是後世以訛傳訛的「一盤散沙」的軍隊。他們是一群在無法取勝的戰場上,仍按命令、按崗位、按軍人本能堅守的英雄。

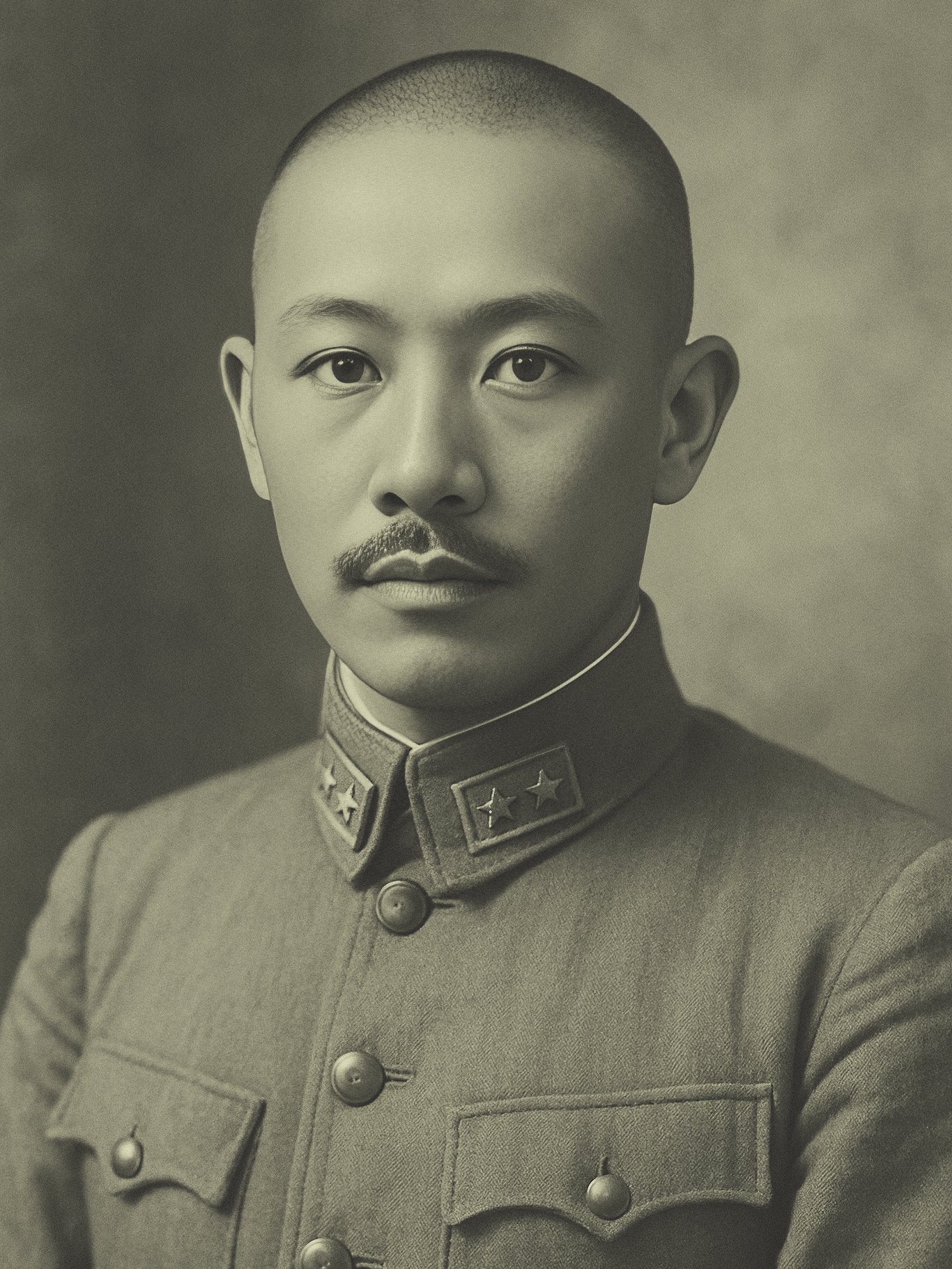

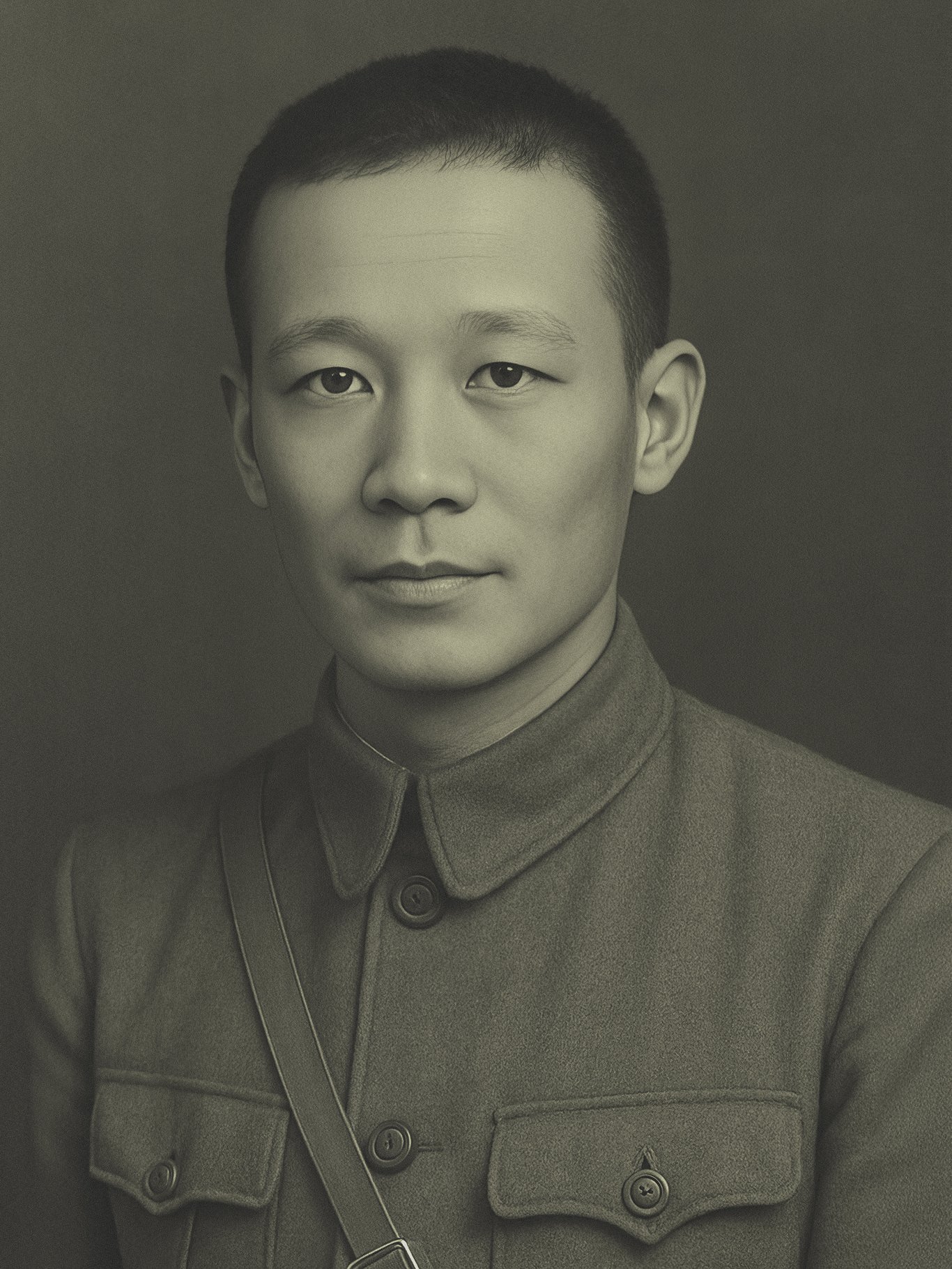

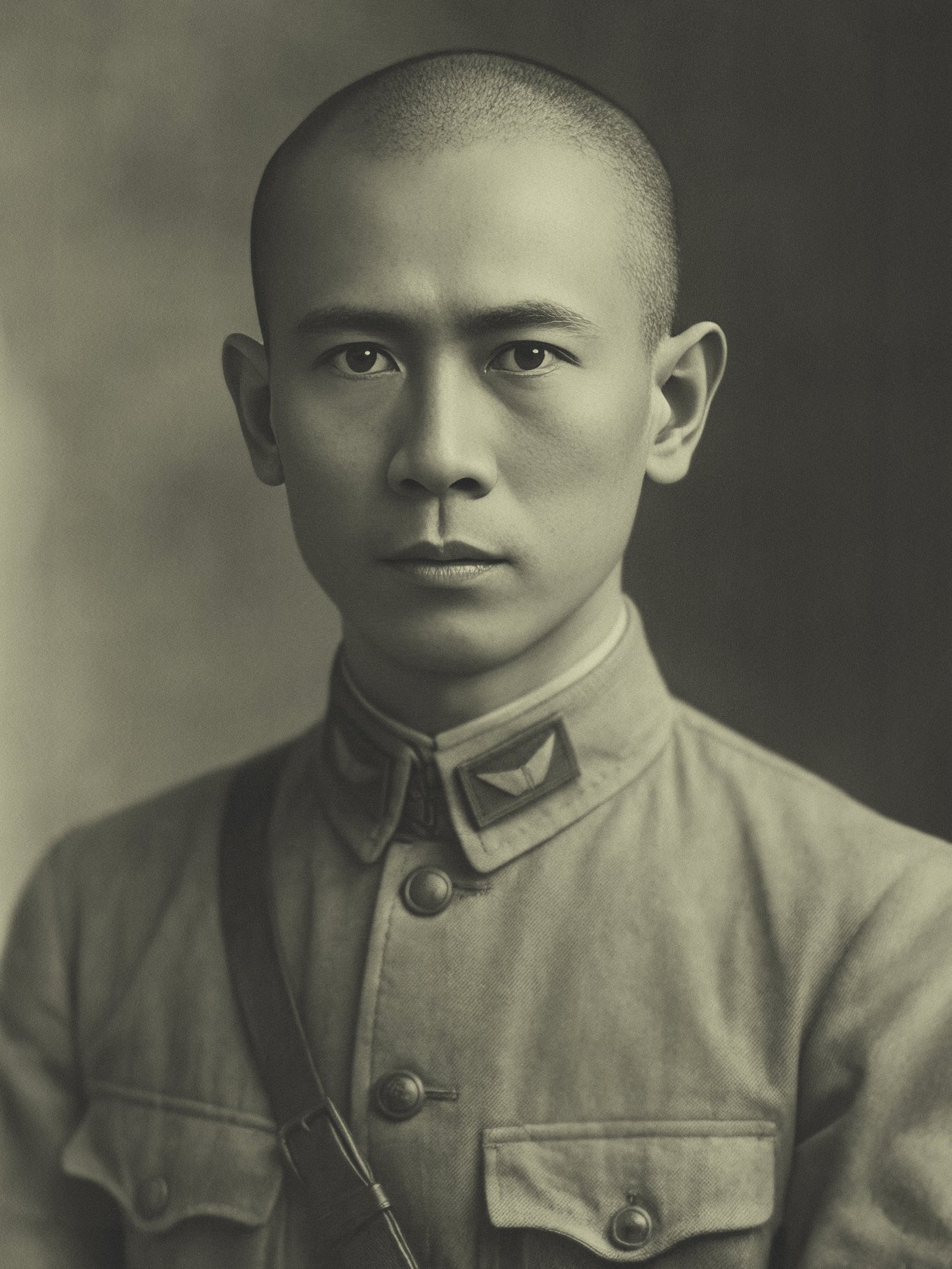

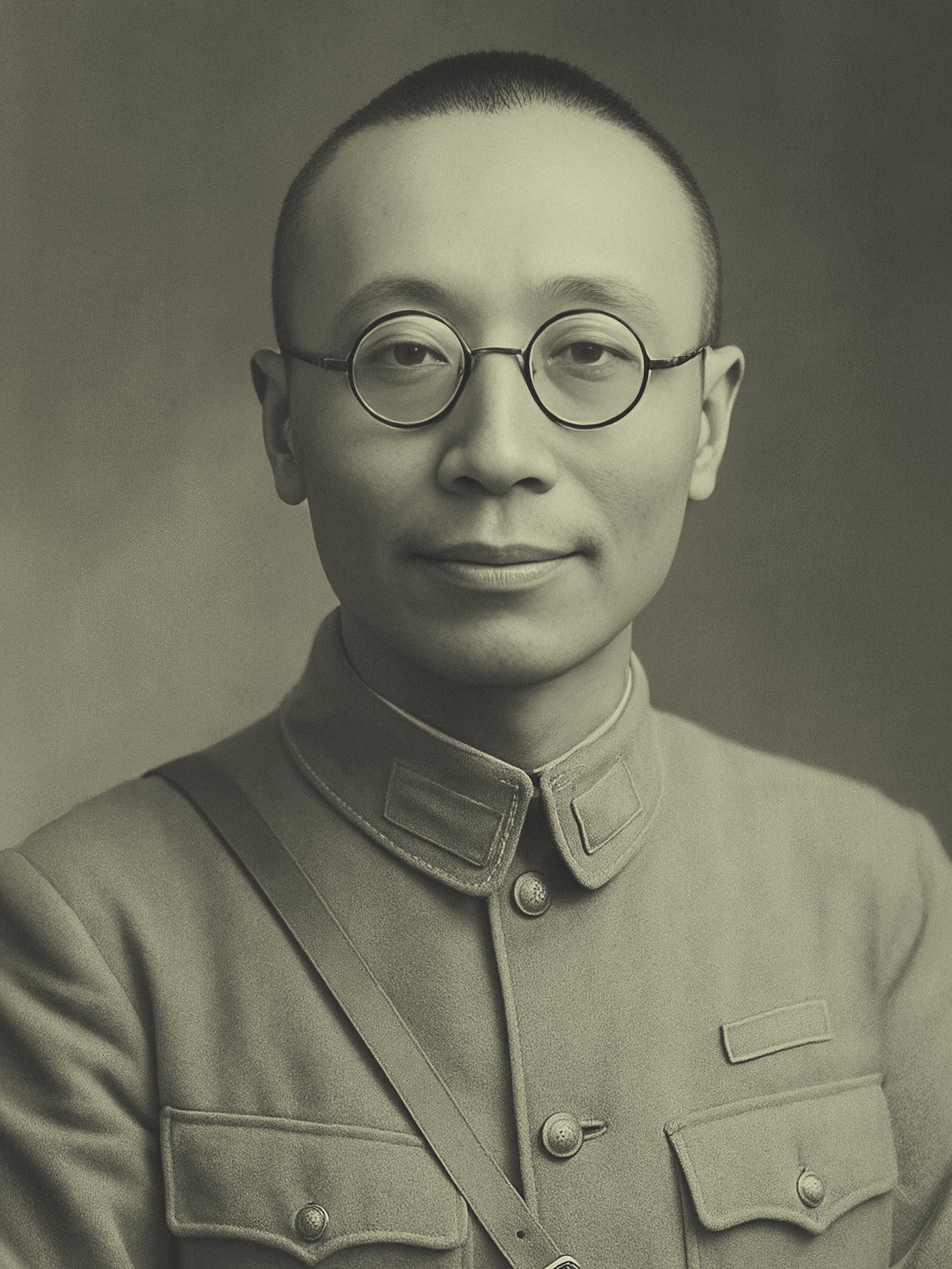

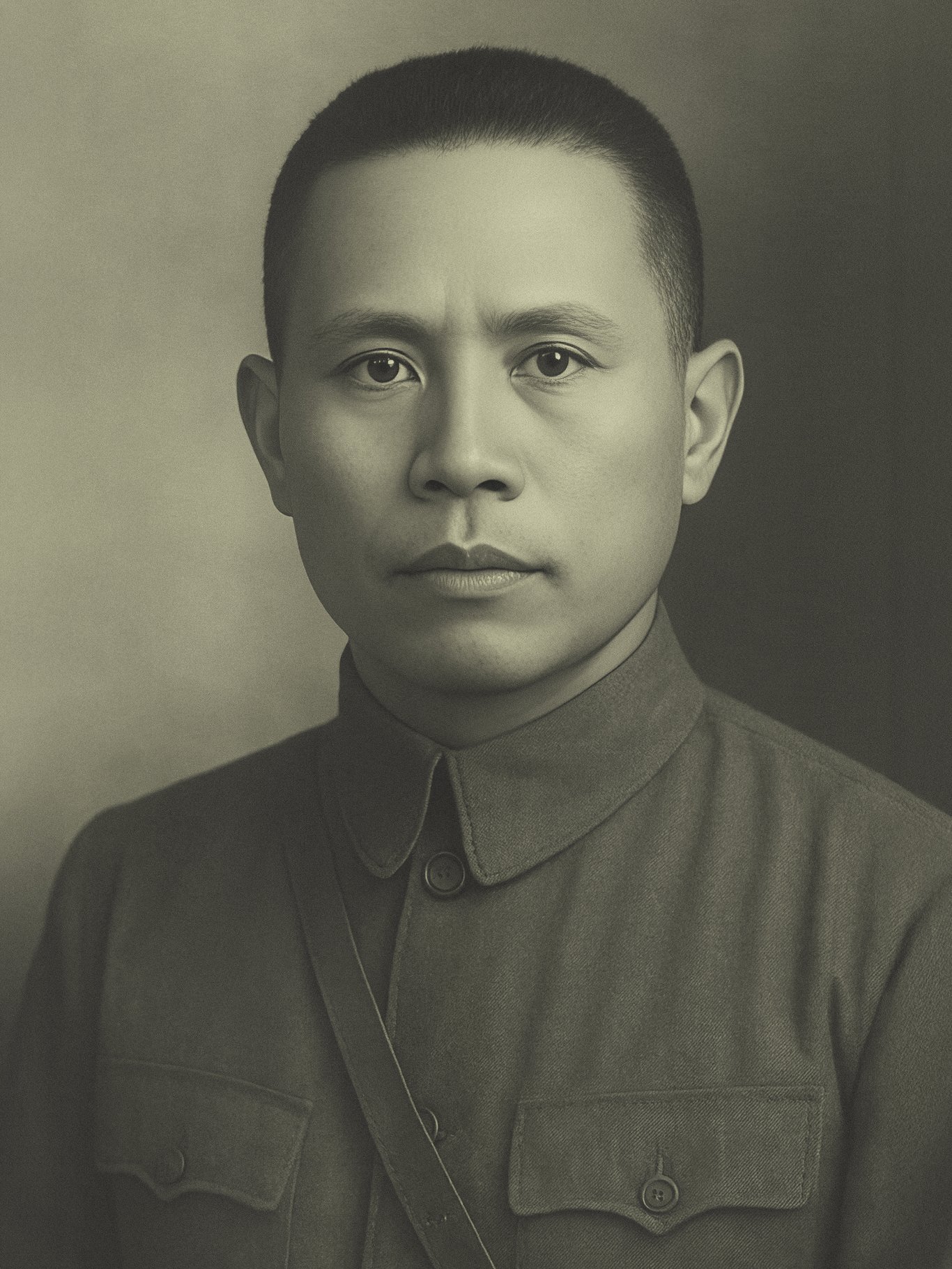

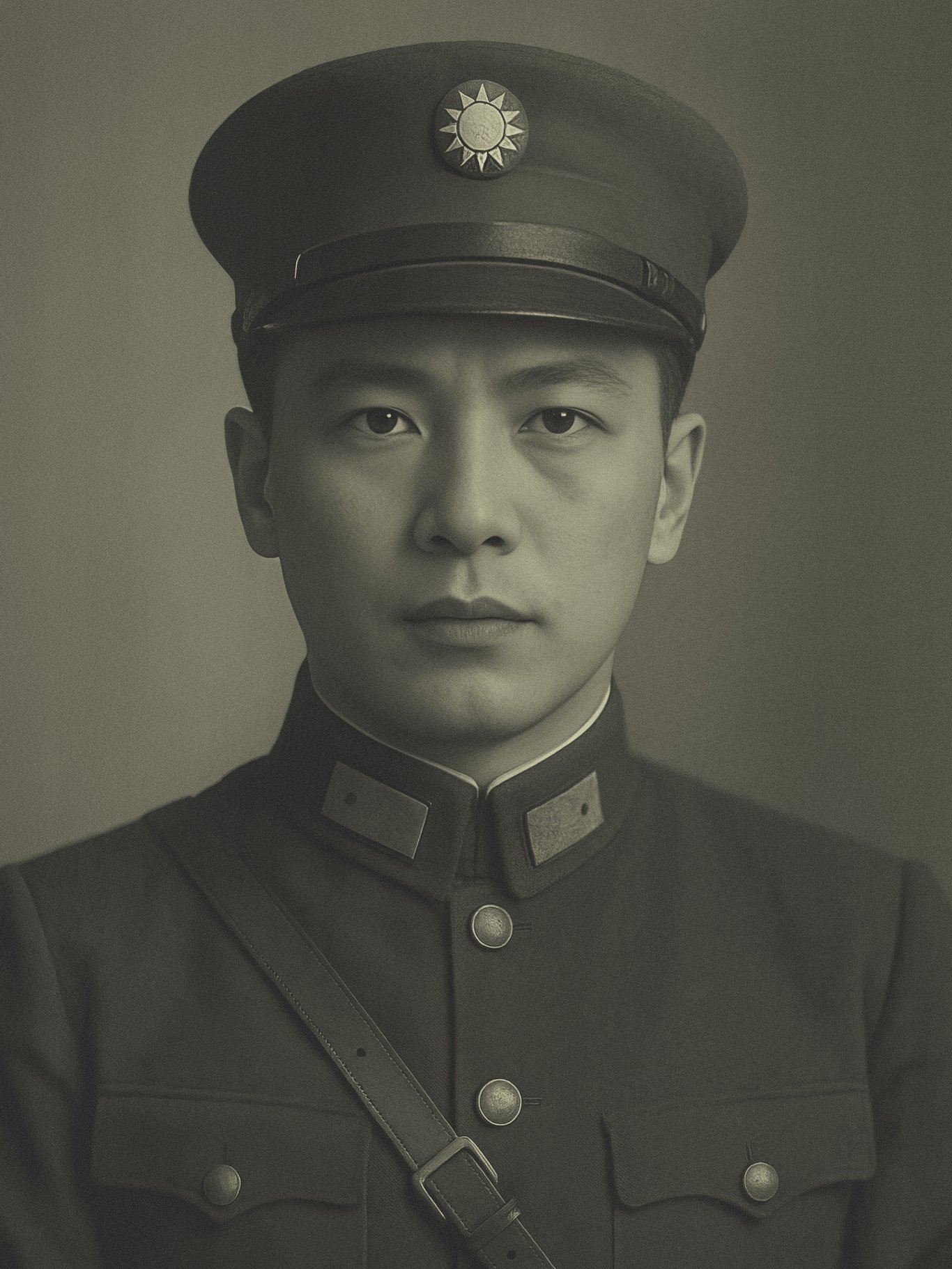

我前陣子剛用AI為九位將軍「造像」,下面我按圖片順序一一介紹九位中國軍魂:

蕭山令,保定軍校第三期出身,他既是南京市的市長,也是警備司令。12月上旬,他白天巡視城防、協調部隊;晚上還要安撫動盪的市民與留在城中的機關人員。他知道這是一座注定守不住的城,但依然堅持「軍民不可同時潰散」,先穩住一方再穩另一方。12月12日晚,他嘗試渡江,但已無船隻——多數早在戰前為表破釜沉舟的決心被轉移或毀壞。退無可退時,他在所屬部隊與幕僚面前舉槍自盡,倒在自己守衛的城中,身後是未撤離的市府文件和一地未封口的電報。

朱赤(88師262旅旅長)、高志嵩(88師264旅旅長)、易安華(87師259旅旅長),三位黃埔三期同學,戰前就明白自己守的是正面主攻方向。12月10日起,光華門—雨花臺段成了日軍炮火的焦點。城牆被炸出缺口後,他們沒有把修補交給工兵,而是親自帶著士兵衝上去填沙包、推木料,甚至用屍體堵缺。12日晚,缺口再次被擊穿,朱赤衝上去時頭盔被彈片劈開,鮮血直流,仍指揮部隊射擊;高志嵩在臨時掩體裡親手給士兵分發最後幾匣子彈;易安華在缺口旁指揮迫擊炮時被炸飛,副官發現他時,他的手仍緊握著地圖。三人最後的命令幾乎相同——「守到最後一刻」。

羅策群,出身保定六期,臨危代理第159師師長。湯山戰鬥時,他的部隊兵力劣勢明顯,卻依靠山勢多次擊退日軍。12月9日午後,他親自帶領突擊隊反衝鋒,把日軍從山坡壓回山腳。到了12月10日,敵人用炮火集中打斷補給線,他仍要求前沿陣地「能守一分是一分」。最後一次看到他,是在山谷中站在岩石上用手勢指揮,幾秒後一枚迫擊炮彈落下,他和身邊的旗手同時倒下。

姚中英(83軍156師參謀長)、司徒非(66軍160師參謀長)。12日下午,撤退令下達,但多數部隊已在各自突圍。姚中英與司徒非奉命在指定地段殿後。殿後,意味著沒有撤退機會——他們清楚自己和手下會被包圍,但仍按計劃分配火力。司徒非要求副官拆下機槍的瞄具,防止落入敵手;姚中英則在負傷後仍然催促副官帶走能走的士兵。兩人相繼中彈,在陣地被日軍完全佔領前,已有士兵偷偷把他們的軍帽壓在掩體上,作為最後的標記。

李蘭池,東北陸軍講武堂出身,第57軍112師副師長。突圍時走太平門方向,帶著的都是淞滬會戰後殘存下來的老兵。遭遇敵軍攔截時,他沒有選擇自己先衝出去,而是回身掩護後隊,命令前隊加速突圍。密集射擊中,他中彈倒地,手仍握著步槍,身邊士兵回頭看時,他已側倒在雪與泥水混合的地面上。

劉國用,第74軍58師174旅副旅長,原計劃下關乘小火輪渡江,但炮火封鎖使船隊無法靠岸。他帶領部隊退守水西門外,利用城垣與殘破工事組成臨時防線。敵軍衝到二十米內時,他拔出手槍指揮反擊。最後一批士兵被擊倒後,他身中數彈,坐倒在城垣殘壁旁,眼前是江面上的濃霧與遠處的槍聲。

這九個名字,如今在兩岸的歷史課本與影視裡鮮少被提及。對後人來說,他們的戰場已被簡化成幾個符號性的詞語——潰敗、倉皇、混亂——卻不再有城牆上的缺口、沙包後的鮮血、掩體上的軍帽。他們的死法不同,卻有同一種姿態:在無法取勝的戰場上,按軍令、按崗位守到最後一刻。

如果歷史記憶是由選擇構成的,那麼在「南京保衛戰」中殉國的九位將軍,就是被反覆略去的一頁。他們是1937年冬天南京城裡最安靜、也最頑強的回答——那不是一盤散沙,而是一群在最後時刻仍維持陣形的中國軍人。