【圖輯/走進現場】追思二戰的台灣戰歿者,在終戰80週年找回屬於台灣的戰爭記憶

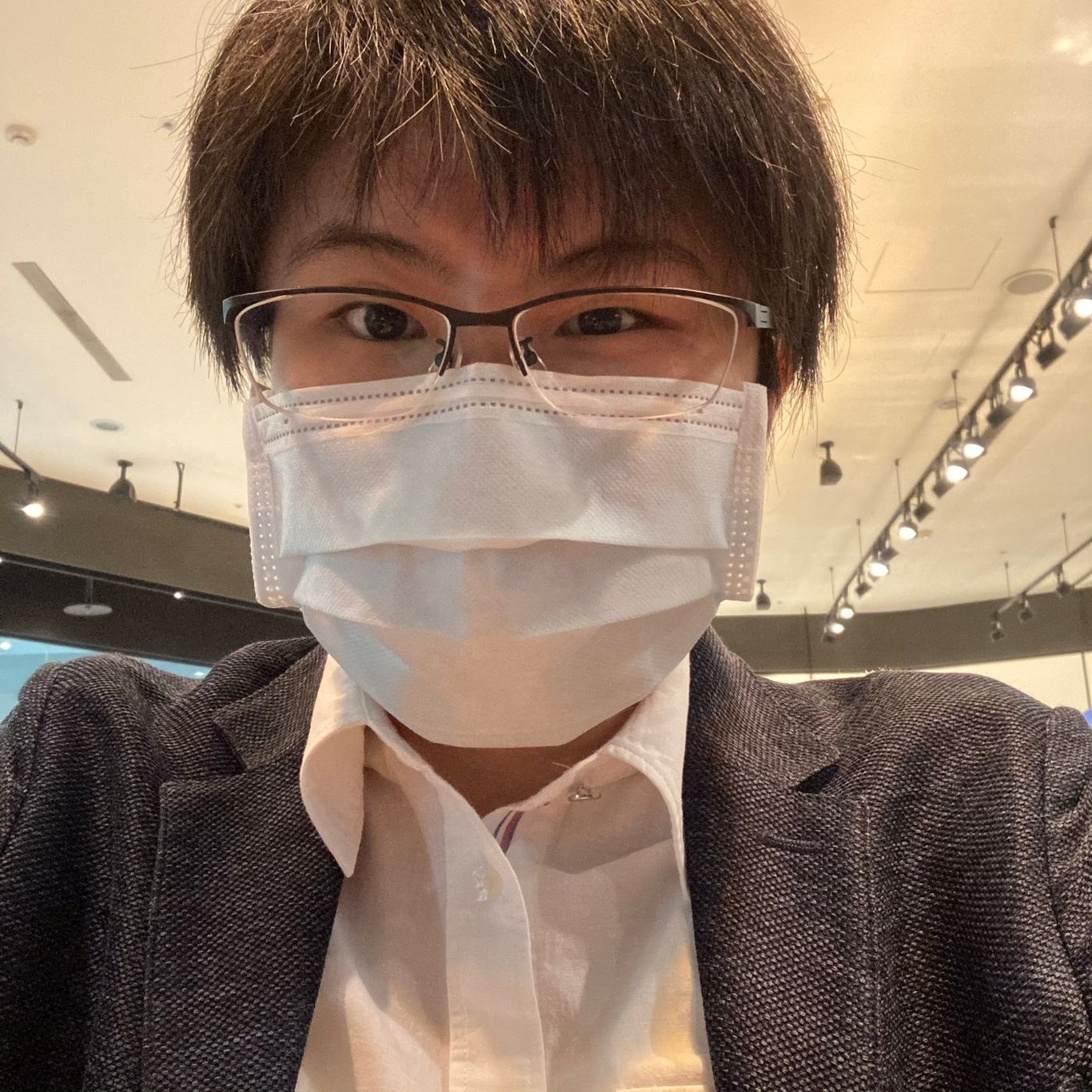

採訪/攝影/文責:張郁婕(本文首發於 石川カオリ的日本時事まとめ翻譯)

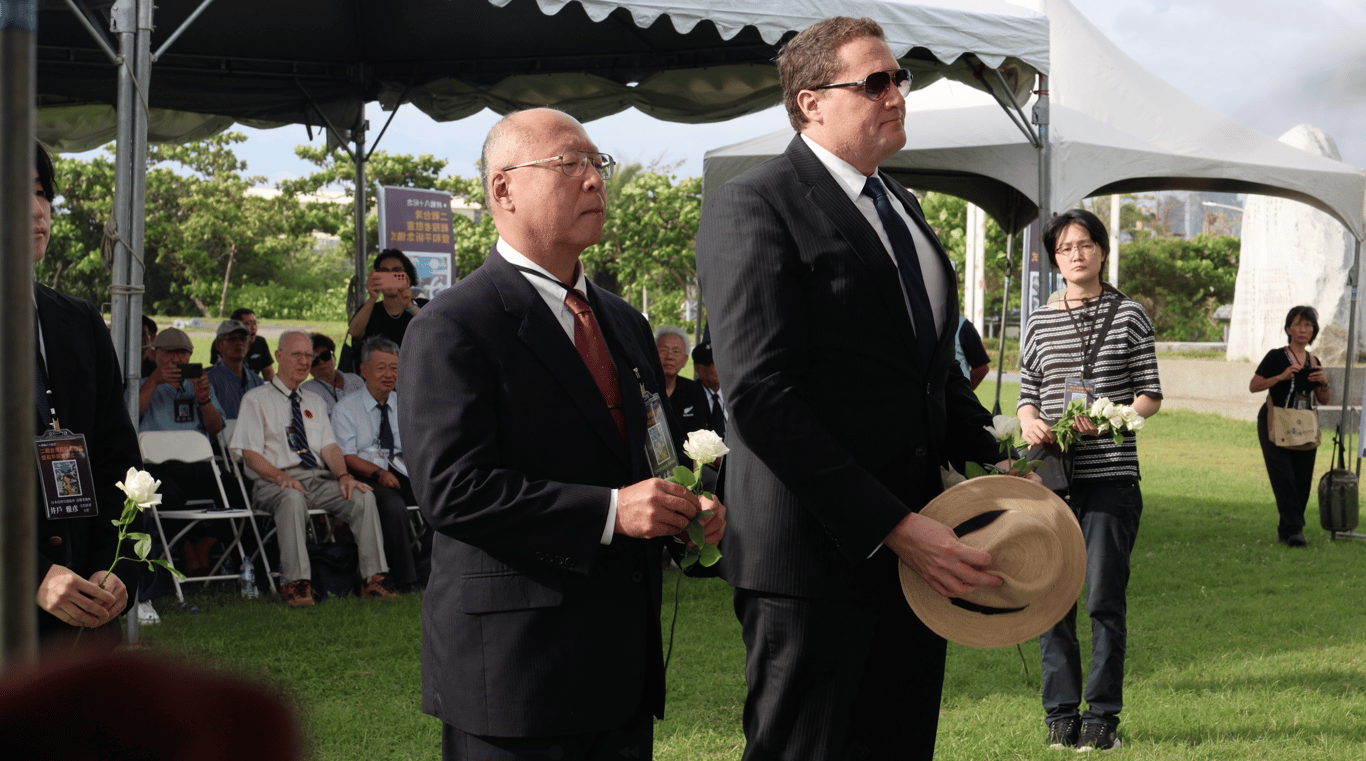

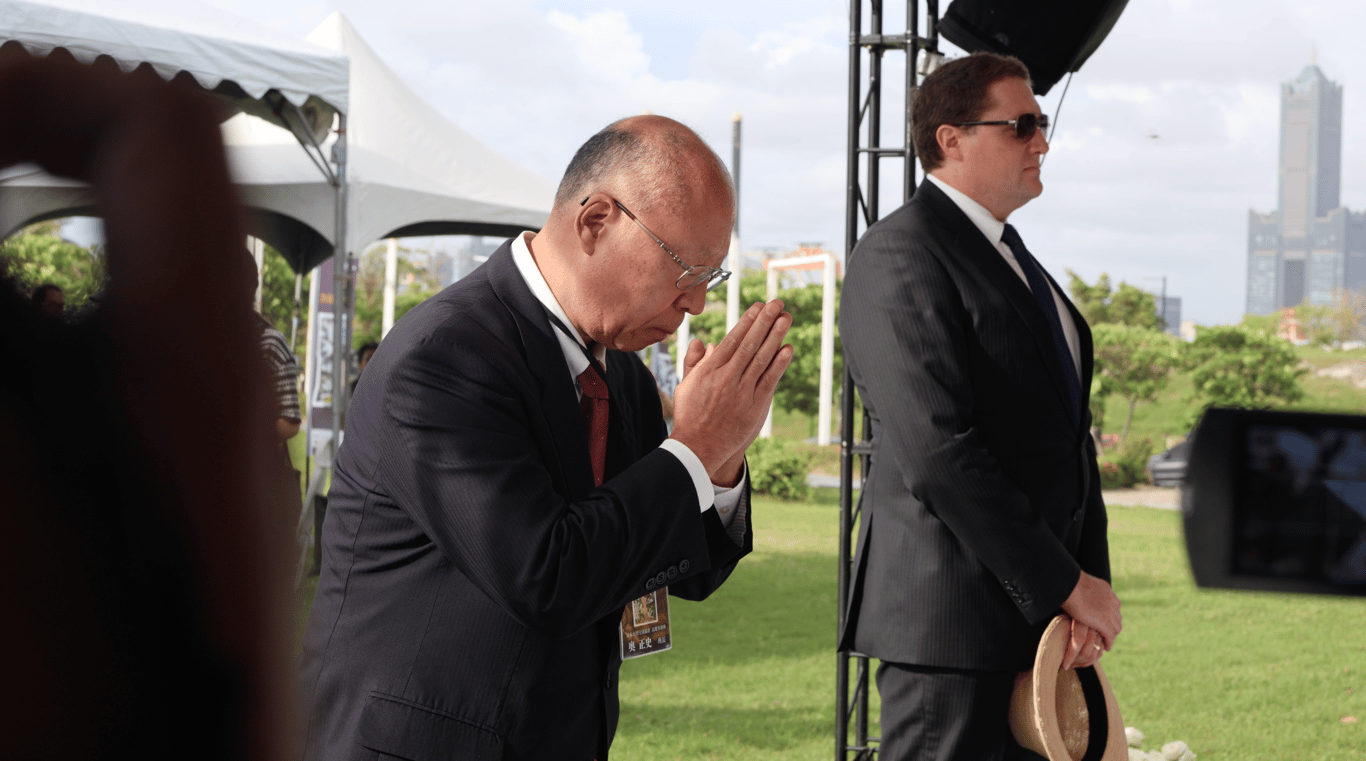

高雄市關懷台籍老兵文化協會週日(9/7)在高雄旗津的戰爭與和平紀念公園舉行終戰80週年的二戰台灣戰歿者慰靈暨和平祈念儀式。現場除了有 4 名曾經參與第二次世界大戰的台籍日本兵、從軍看護婦代表,還有美國在台協會高雄分處處長張子霖(Neil Gibson)與日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史現身出席,共同悼念在二戰中喪生或流離失所、難以返鄉的台灣人。

本次出席活動的 4 名歷史證人包括:舊日本帝國海軍特別自願兵陳金村、舊日本帝國陸軍軍屬楊馥成、高座海軍少年工葉文懷,以及日本紅十字會從軍看護婦廖淑霞。4 人分屬不同身份,也呈現出台灣人參與這場戰爭的身份與方式相當多元,無法以一貫之。

歷史可以被原諒,但不可以風化

代表台籍老兵致辭的廖淑霞談到,縱使當年台灣人以日本人的身分參戰,戰後卻將台灣人排除在撫卹和恩給之外,2000 年開放領取軍事郵局存款,又比照 1952 年發放存款給沖繩人的方式辦理並不符合當年的匯率換算,但戰後 80 年的現在,台籍日本兵並沒有要求日本賠償,也沒有要求日本道歉,只是希望能獲得平等對待,不要讓這段歷史風化。

致詞最後,廖淑霞特別加了一段原本不在文稿中的內容,分別用日語和台語強調:「歷史可以被原諒,但不能扭曲事實,不能被抹黑」強調記憶與傳遞歷史的重要性。

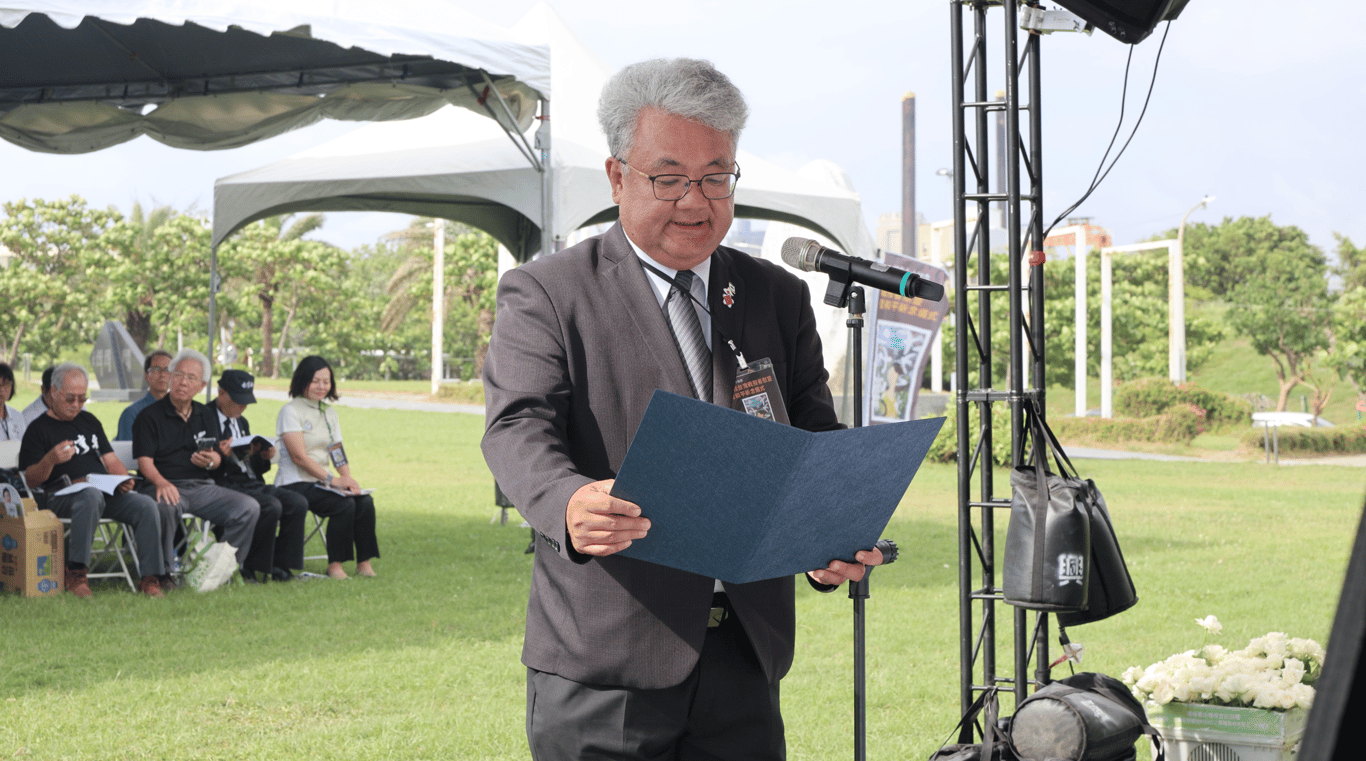

廖淑霞的即興發揮,似乎也能呼應到,高雄選區選出的立委黃捷的開場致詞。

黃捷在致詞中提到,5 年前她跟著高雄市關懷台籍老兵文化協會前往沖繩參加慰靈祭,讓她有感於台灣關於戰爭教育、本土教育的不足,導致年輕一輩的台灣人對於自己的歷史還有身份認同依舊處於處於非常掙扎、折磨與混亂的狀態。黃捷並引述總統賴清德在二戰終戰 80 週年演說的「團結必勝、侵略必敗」,強調反戰和反侵略應該是每個台灣人都該要有的行動,唯有讓更多人知道反戰的重要性,了解為什麼愛好與追求和平的重要性,才能在反侵略的路上攜手同行。

戰後80年,放下敵我的戰爭記憶

台灣戰俘營紀念協會會長何麥克(Michael Hurst)則在典禮中談到,台灣曾是日本的殖民地,也是不少戰俘從新加坡和菲律賓被送往日本時的停靠據點。目前據信在二戰期間,有超過 3 萬名戰俘曾停靠高雄、基隆與花蓮,當中有超過 4,359 名戰俘一度滯留在台灣賣命工作,隨後再被送往日本內地或滿洲。戰爭與和平祈念紀念公園,正好就位在 1945 年 1 月 9 日在高雄港遇襲的戰俘船江之浦丸罹難者的亂葬崗對側。這些不幸在台罹難的同盟國戰俘,也該是台灣戰爭記憶的一部分。

美國在台協會和日本台灣交流協會的代表連袂出席,更凸顯出即便在戰爭當下兩國屬於敵對狀態,戰後悼念、緬懷所有因為這場戰爭逝去生命的人之常情,是不分敵我的普世價值。

不是為台灣而戰、卻被捲入其中的那場戰爭

現在生活在台灣這塊土地上的人們,有的人(或其祖先)是以中華民國國人的身份「對日抗戰」,但有更多人(及其祖先)在當年是以日本帝國殖民地的身份,直接或是被動的參與了這場戰爭。不論當年是保衛國土、對日抗戰,還是向外殖民擴張的侵略者,當時生活在台灣這塊土地上的人們,都捲入這場不是為了台灣而戰的戰爭,甚至也有異鄉人在此隕落。

戰後 80 年的現在,該是現在生活在台灣這塊土地的人們,重新檢視、回溯台灣在二戰中所扮演的角色的時刻。

採訪/攝影/文責:張郁婕