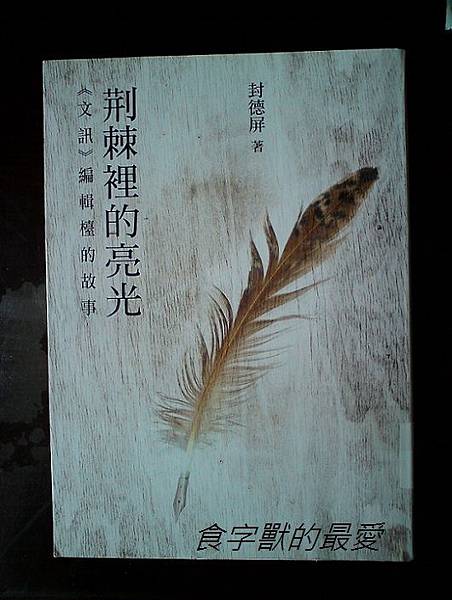

荊棘裡的亮光 ;《文訊》編輯台的故事

1983年《文訊》雜誌創刊,迄今已然持續卅四年。

本書的作者封德屏,就是《文訊》雜誌的掌舵者,

她在《文訊》創刊次年加入團隊,迄今整整三十三年,從編輯到社長兼總編輯,

她在這裡看盡文壇起落,每一期編輯室報告累積下來,便成一部小小文學史。

本書收錄她自2003年以迄2014年所寫〈編輯室報告〉109篇,

記錄十年來她與《文訊》雜誌同悲同喜的心路歷程,以及與文壇作家的互動相重。

〈編輯室報告〉隨著不同期別的《文訊》內容而生,

因此真實存留了十年來不同階段的台灣文壇生態,也展現了台灣文學在這十多年中的演變。

她感嘆說自己因《文訊》長年對文學史料的研究,

認識了許多日本時代、戰後的前輩老作家,

他們有些人早已被遺忘,但我們不該忽略他們曾經的創作努力。」

「我們關心作家的生老病死。」再加上《文訊》團隊對「老」跟「少」兩端常保關懷,

這份民間雜誌遂一肩挑起許多外人難以想像的工作。

光是作家追思會,就曾有楚戈、商禽、紀弦、琦君、張秀亞、劉枋、尹雪曼等多場,

部分還是《文訊》主動興辦、不假外援。

其目的無非是在作家亡故後,能跟生前一樣榮耀,

並用公開紀念會形式提醒每位文學愛好者:沒有他們,豈有我們?

《文訊》除了以專題回顧前輩作家的成就,

也照顧孤老作家的病苦,為失去舞台的老作家提供創作園地。

本書一如副題「文訊編輯檯的故事」,

詳實敘述了一個文學媒體守門人對台灣文學傳播的竭心盡力。

從首篇〈何處是吾家〉寫十三年前《文訊》面臨停刊之際,

作為一位編輯人的驚愕悲傷與不解,到最後一篇〈文學之重,文學之慟〉

寫對歷經五十年仍繼續耕耘的《笠》詩刊的敬重,

對詩人周夢蝶,小說家李渝先後辭世的不捨。

每一篇都具現了封德屏作為一位文學媒體守門人,

在文學傳播陷入低谷之際,依然奮鬥不懈,猶然關懷文學同儕的真性真情。

荊棘裡的亮光 ;《文訊》編輯台的故事

作者:封德屏

出版社:爾雅出版社

出版日期:2014-07-20