失敗者回憶錄137:俄羅斯歷險記

在多個國際影展獲殊榮的日本電影《在車上)(《Drive My Car》),故事圍繞著日本某劇團在排練俄國作家契訶夫(Anton Chekhov)1897年的作品《萬尼亞舅舅》(Uncle Vanya),過程中的導演、選角,與周邊人生活的困境與無奈。

《萬尼亞舅舅》是十九世紀俄國批判現實主義文學的代表作。我年輕時閱讀俄國作品最多,吸取的思想養份也最豐厚。我讀過《萬尼亞舅舅》的劇本,亦看過劇場演出:一個人將一生的工作和努力寄託在一個「理想」的偶像上,而終於發現那是一個自私自利、徒有虛名的垃圾。理想破滅,生活意義失落。然而,最終又不得不在這「二重生活的悲哀」中繼續過平庸的日子。

理想是虛幻的嗎?崇拜偶像是愚蠢嗎?生活難道就只能夠這樣嗎?不能改變一下嗎?讀《萬尼亞舅舅》讓我陷入沉思。

十九世紀俄國音樂、繪畫、芭蕾也是我成長中的摯愛。

1992年,我接到聯合國教科文組織(UNESCO)邀請,參加10月5日在哈薩克共和國首府阿拉木圖舉行的「亞洲媒體」研討會。那年接近九七,眼看著香港媒體紛紛自我審查,對媒體生態既著急又想力挽狂瀾,於是應邀參加,希望在國際舞台上引起對香港新聞自由的關注。

另一方面,也想親眼看看我年輕時就嚮往的蘇俄,縱然今天它已經解體。

UNESCO委託香港一家旅行社為我安排行程。按機票所定,我在香港10月2日乘夜機到印度新德里,機場酒店住一晚,第二天早上乘坐蘇聯航空(Aeroflot)到塔什干,再轉乘蘇聯航空飛阿拉木圖(Alma Ata)。回程時經莫斯科,我自費在那裡留幾天,再乘德航經法蘭克福回港。

想不到這一旅程竟是一次漫長、困乏的驚險之旅。

在新德里過夜後,次日早上到機場找到Aeroflot的櫃檯,誰料地勤人員對我說,飛塔什干的航班,在兩個月前就取消了,現在這同一編號的航班,是從新德里經杜拜到莫斯科的。既然航班已經取消,為何機票又確認呢?他說,因為蘇聯解體,烏茲別克獨立,Aeroflot未取得飛塔什干的航權。

既沒有航權為何又賣去那裡的機票?他說不知道,大概是因循舊例吧。

跟他們爭論不會有結果,打電話回香港問旅行社又無法接通,我只好問有什麼辦法去阿拉木圖。他說唯一辦法是用我到塔什干、再到阿拉木圖以及回程莫斯科的三張機票,來換乘飛莫斯科的這班飛機;再從莫斯科買一張來回阿拉木圖的機票。

我沒有選擇。從新德里經杜拜往莫斯科的十多小時,心中一直忐忑不安。因為不懂俄語,不知道莫斯科國際機場,與前往阿拉木圖航班的國內機場,距離多遠?怎麼過去?如何買機票?UNESCO 的文件聲言要我們等待聯合國職員來接,顯然那時候蘇俄的治安令人不放心。但現在我一人上路,真是有歷險的感覺。

在莫斯科機場入境後人頭湧湧,所有櫃檯都只講俄語,我不知道找什麼人問。後來有一個穿皮夾克的男子來問我:「Taxi?」我說要去Alma Ata,他懂點英文,就幫我查到有一班航班在午夜23:45 在國內機場起飛,他說開車要一個多小時,送我過去要60美元。我看時間已緊迫,就不再討價還價,坐上他的車子,在黑夜中行駛了一個多小時。一路上我心驚膽跳,不知道這司機是不是黑道。

終於到了國內機場,那時離飛往阿拉木圖的航班只有45分鐘。地上坐滿人,從人叢中跨來跨去,找不到懂英文的人。後來一個旅客指著一個「Intourist」的標誌,於是我才找到可以買機票去阿拉木圖的地方。

飛機上也是一片混亂,大件行李隨地放。不過,總算在清晨經過二十多小時歷險後到達目的地了。下飛機見到不遠處豎著「UNESCO」 的牌子。我走過去才定下心來。

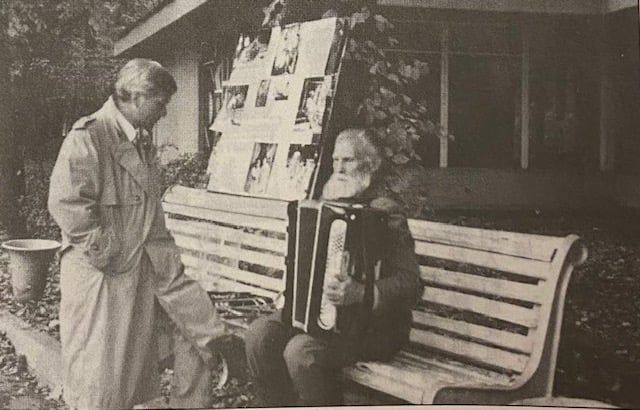

回程時,我去了莫斯科幾天,住進旅館不久,就有流鶯來敲門。在地鐵出口處,一長串的人手中拿著一樣東西來賣,有的只是一包香煙,有的是一條香腸,有的是幾顆消炎片。博物館、美術館都沒有開。我去了嚮往許久的莫斯科墓園,那裡有不少設計獨特的著名文化人的墓碑。但我見到的墓園雜草叢生,墓碑污穢,顯然好久無人清理了。

在地鐵站見到的莫斯科人,幾乎沒有一個有笑容。我感到奇怪。這是從專權政治轉向民主政治的轉折期。我曾經在同樣的轉折期到過台灣,見到路上行人大都輕鬆愉快。為什麼蘇俄就不一樣了呢?

有當地人告訴我說,極權解體,很多人覺得沒有了保障。在蘇聯時代,雖然沒有自由,買什麼都要排隊,但大多數人的生活還是有起碼保障的。自由了,靠自己了,反而不知道怎麼辦了。

我想嚐嚐俄國餐廳的口味,但當地人叫我在這個時候最好不要嘗試。他說,莫斯科現時最好的餐館是美國的麥當勞。麥當勞不好吃,卻是可以預期的味道。而且,只有麥當勞的員工才有笑容,即使是商業化笑容。

一個辛酸的笑話是:世界上最厲害的武器是什麼?答案是曙光號巡洋艦。因為俄國十月革命,就是曙光號巡洋艦向冬宮開炮的這一聲炮響給打出來的。這一炮,把俄羅斯民族的生機窒息了七十多年。人們的笑容沒有了,最令人嚮往的文化也煙消雲散了。世界上還有比這更厲害的武器嗎?

1925年,十月革命才幾年後,中國詩人徐志摩去了蘇俄,他說他已看不到人們有「自然的喜悅的笑容」了。又經過六十多年,俄國人的笑容似乎永久消失了。而強權與兇狠卻得到傳承。我青年時代的嚮往也永久破滅了。

(原文發佈於2022年4月25日)

《失敗者回憶錄》連載目錄(持續更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期

- 裂口的開始

- 太歲頭上動土

- 愛荷華的「中國週末」

- 1979年與中共關係觸礁

- 那幾年,文藝的沉思

- 愛荷華的平和交鋒

- 從認同到重新認識中國

- 九七覺醒

- 美麗島大審對我的啟示

- 從事媒體一生的座右銘

- 念茲在茲要記下的輝煌

- 香港前途問題帶來的恐慌

- 從來沒有「民主回歸」

- 和許家屯的一次交鋒

- 牢記至今的一段話

- 從創辦到離開天地圖書

- 《七十年代》和天地分道揚鑣

- 「庚申改革」的流產

- 中共幫我們洗脫左派色彩

- 與徐復觀先生的兩年交往

- 徐先生的臨終呼喚

- 「愛國是無賴的最後防線」

- 守護我們的心智

- 江南案的考驗

- 專權政治逆轉的里程碑

- 「李匪怡」和《香港1997》

- 一國兩制的根本問題

- 港人治港只是誘餌

- 「京人治港」是否較好?

- 「基本煩」和霎眼族

- 與勞思光的交往

- 不受術數擺佈的勞思光

- 在德國的訪問的感觸與認知

- 在新加坡初識黃春明

- 首次踏上台灣土地

- 第一道晨光

- 無意中成了「動亂的醞釀」

- 獄中老人成就一名奇才

- 六四的記憶與感受

- 中國,一口活的「官財」

- 我曾愛過這四十歲的女人

- 中共高層第二代揭露的內幕

- 內幕之外

- 《九十年代》台灣版創刊

- 江澤民施計過關保位

- 我的愧疚

- 我所認識的黎智英

- 我所認識的黎智英(中)

- 我所認識的黎智英(之三)

- 我所認識的黎智英(終章)

- 與黃永玉的交往

- 真有「九二共識」嗎?

- 俄羅斯歷險記

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐