搭子关系、假性亲密、育儿合伙人、表演浪漫……现代人的11种假性亲密关系

我常在想,为什么我们现在的亲密关系,渐渐演变成了一种“搭子关系”?从恋爱搭子、饭搭子、旅行搭子,到育儿合伙人,真正彼此共鸣、深度连接的亲密关系,似乎越来越少了。

在高压、流动性大、情绪表达贫乏的环境里,许多人对亲密关系的期待已从“心动”退回到“满足自己某个方面的需求”。

亲密关系如此、工作、生活也是如此。纳瓦尔说:你最终会变成你能接受的范围下限。当我们不断在妥协:不那么好的亲密关系、不那么好的工作、不那么好的居住环境……持续在这些“勉强,够用”中消磨掉自己的灵气,人会越来越麻木,会更经常地关闭掉自己的感官、停止对生活有期待、停止创造一些什么让自己开心的事,在当下只是得过且过,或者去寻求一种生活状态让自己“尽快死掉”。

这就像一种防御机制——身体开的省电模式,只工作、吃饭、维持最基本的物理生存。

当越来越多的人如此生活,整个社会就陷入了一种集体性的倦怠与麻木之中。这种状态所带来的抑郁,不只是个体的问题,也映射在我们与他人之间的关系——尤其是亲密关系中,那种越来越普遍的“失联”。

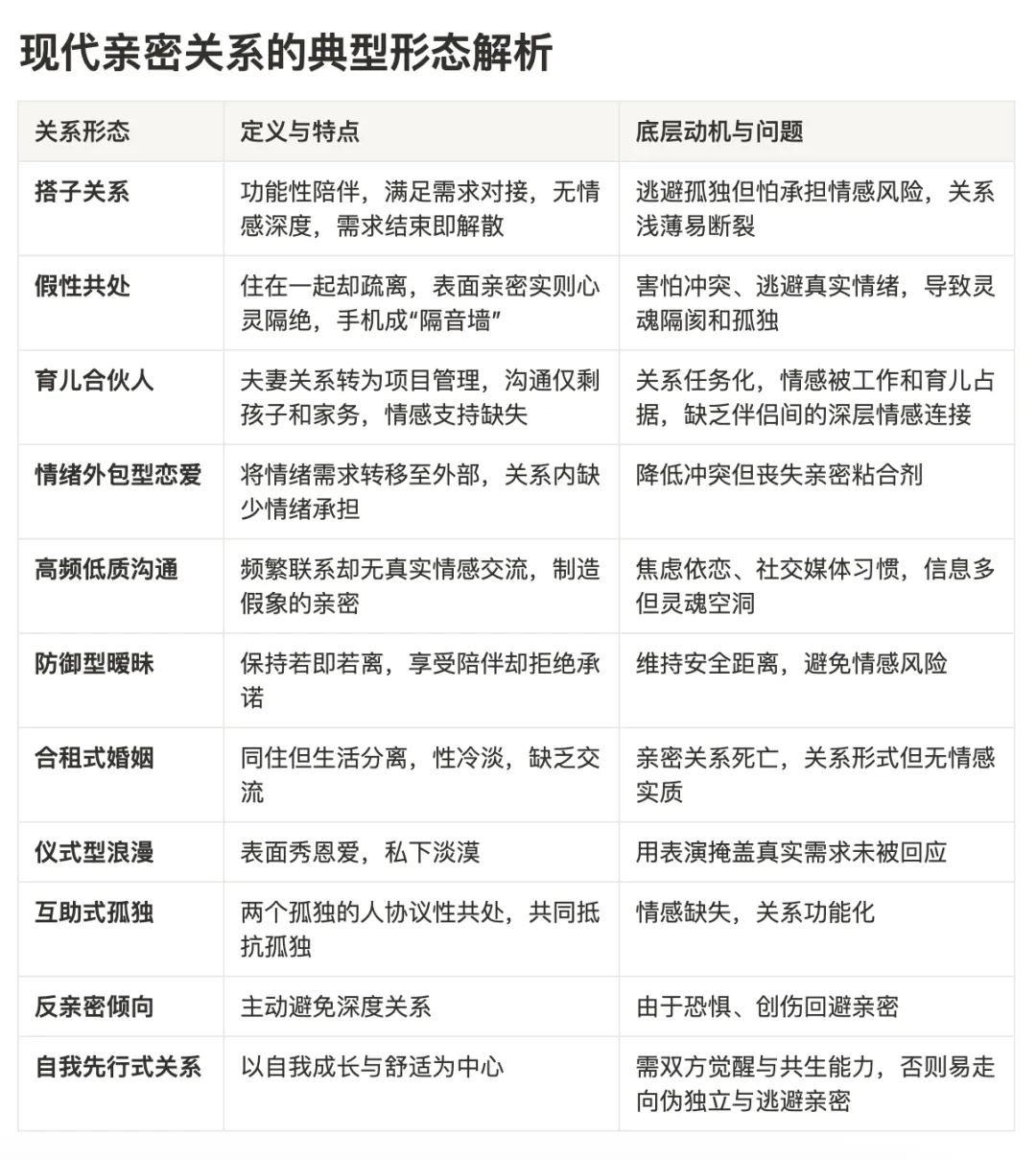

下文详解现代亲密关系中的11种普遍性失联

⚠️图文长约6千字,不喜欢读文字请直接关掉

1/。搭子:亲密关系的“最低配”

定义:吃饭搭子、旅行搭子、打游戏搭子……你们分享同一个行为场景,却不一定共享情感、价值或深层的在场。

核心动机:逃避孤独、临时陪伴、无需承诺。

底层心理:“我不想一个人”,但也不想承担情感风险;把关系简化为“任务型协作”,不涉入情绪;把陪伴当作背景音,而非心灵对话。

问题:缺乏深度链接,一旦需求中止,关系立即瓦解。

👉 搭子关系像是外卖式陪伴,有用但无根,有人却无人“真的在场”。有些性爱搭子之间,甚至会聊得很投机,生活的方方面面都能谈,但就是不会再进一步。你们分享彼此的喜怒哀乐,聊工作、梦想,也会倾诉烦恼。

但当谈及未来、承诺或更深层的情感连接时,大家都默契地停住了脚步。这种关系像是一道清晰的界限,划分了身体的亲密和情感的距离。

性爱搭子既满足了身体和一定的情感需求,也避免了恋爱中那些复杂的责任和牵绊。它轻松,却也让人时常感到内心的孤独——因为真正的伴侣关系远不止这些。2/。假性共处:表面亲密,实则疏离

定义:住在一起、生活交织,看似是“关系密切”,但彼此长期回避真实对话,感受不到真正的“被看见”。

常见表现:共处时各玩各的手机;交流只停留在家务安排、琐事对接;一说到深入话题就开始打岔、冷处理或“别聊这个了”。

核心动机:避免冲突、控制情绪、维持表面和平。

心理根源:缺乏安全依附;无力承接情绪复杂性;害怕亲密,也害怕孤独。

后果:人在关系里,却越来越孤独、麻木,甚至开始怀疑“是不是我太敏感”。

👉 假性共处像是那句诗——世界上最遥远的距离,是我就在你面前,你却看不见我。

周六晚上在香港深水埗一家拥挤但好氛围的炭烧店,隔壁桌坐着一对男女。两个人各自拿着手机吃饭,男的在打游戏,女的在看视频,吃饭期间只说了几句客套话。我当时就在想:出来吃这顿饭的意义是什么?在家躺着刷手机,点牛肉串外卖不香吗?为什么还要坐在一起,却又像是隔着一堵墙?

我觉得,合理化“习惯了玩手机即使有人坐在对面也一样”这种行为,简直是一种病态。它折射出我们这个时代最深的亲密危机——我们在一起,却不在一起。3/。育儿合伙人:只剩“任务”的关系

周末在朋友Tracy家聊天时,她提到一对夫妻朋友。妻子从深圳带着大包小包回香港,还特地买了丈夫爱吃的宵夜,想让他到关口接一下。丈夫不愿意出来。Tracy听后为她鸣不平,而那位妻子只是轻轻说了句:“没事,习惯了。他对孩子好就行。Tracy,等你结婚了你就知道了。”

我们两个未婚女性听完都沉默了。

这句“习惯了”,听起来平静,却藏着太多亲密关系中的沉默与自我压抑。她并不是不在意,而是不再期待。她已经学会,在一段回应缺席的关系中,靠转移重心维系平衡——只要他是个好爸爸,就够了。

这种夫妻模式,正是当下婚姻中越来越常见的“育儿合伙人”结构。

两人像在经营一个家庭项目,各司其职——养家、带娃、料理生活琐事;沟通逐渐变成任务分配,情感连接则慢慢蒸发。亲密关系被功能化,爱情退化成协作,最后剩下的是“搭子关系”:彼此不再试图理解,只求把孩子养大、维持一个看似完整的婚姻。

同时,在现代婚姻中,有一个极其普遍却难以戳破的逻辑:男人可以用“事业心”来解释一切缺席。当他晚归、沉默、不接送、不主动参与家庭事务——他说的总是:“我太忙了,我是在为这个家努力。”

这听起来理所当然,甚至还有道德优势。毕竟,他是“好爸爸”“有担当”“肯负责任”的典范。可真正的问题在于:

👉 他用事业的正当性,回避了亲密关系的责任。他不必倾听你今天的委屈,因为“他很累”;他不需要回应你的情绪,因为“他挣钱很辛苦”;他对家庭投入的情感和时间,可以理直气壮地让位给工作——而你必须理解、支持、体谅。

于是,男性缺席被包装成“成熟”,女性的委屈被描述为“作”。可婚姻不是只靠经济来维系的合同。真正的亲密,不是“我养你”,而是“我在你身边”。当男人用“我是在为家好”来合理化自己情感上的撤退时,他其实在切割自己的双重身份——只当一个供养者,而不愿成为一个真正的伴侣。

而这种切割,是社会赋予的特权:男人可以只专注于职场,还能被评价为“顾家”;而女人无论多有事业心,一旦家庭失控,就立刻被指责“不称职”。

这是结构性的失衡。它让女性在婚姻中承担情感、育儿、家务三重负荷,却还要为对方的“努力工作”鼓掌感恩。

我们该追问的是:如果一个人永远在外打拼,却从未试图理解伴侣的感受,这还算是一段亲密关系吗?如果“为了这个家”成了逃避爱的借口,那这个家,究竟还剩下什么?

4/。情绪外包型恋爱(emotional outsourcing)

现象:情侣或伴侣不再彼此倾诉或支持,而是将情绪外包给朋友、心理咨询师、网络社群、甚至AI。

底层逻辑:关系中承担情绪成本太高,转向“情绪低风险区”。

结果:看似减少了冲突,但也丧失了亲密的粘合剂。

🌀这种关系像是“我跟你一起生活,但我不跟你一起面对”。5/。 高频沟通 + 低质量连接(Hyper-contact, low intimacy)

现象:信息往来频繁(秒回消息、语音不断),但沟通质量极低,几乎没有深入话题、情绪表达或价值共鸣。

背后:焦虑式依恋 + 社交媒体习惯化。

问题:制造“我们很亲密”的错觉,实则空心。

💬 典型对话:“吃了吗?” “嗯,刚吃完。” “你呢?”

👉 这类关系里,我们聊了很多,却没聊到彼此。6/。 防御型暧昧(defensive intimacy)

现象:保持“若即若离”的状态,比如长期暧昧、只分享部分生活、不做承诺。

背后动机:享受陪伴、回避风险。

常态情境:他/她说“我很喜欢你”,但却从不愿定义关系,也不允许靠近太深。

🌫️ 这是一种“保持亲密感,但不允许真正靠近”的策略。7/。 合租式婚姻 / roommate marriage

现象:越来越多长期伴侣/夫妻,虽然住在一起,却像是“生活上的合租者”。

主要原因:亲密退化、性冷淡、沟通断裂。

生活节奏:分床睡、分账制、各过各的。

🏠 这种关系表面稳定、无风无浪,却也是“亲密死亡”的状态。8/。 仪式型浪漫(performative love)

现象:朋友圈秀恩爱、节日送礼打卡,但私下关系淡如水。

动机:通过“秀”来证明自己还拥有被爱的能力。

常见话术:“别人都羡慕我们,其实我们……”

📸 看起来甜蜜,实则彼此的真实需求无人回应,是一种“爱情表演主义”。9/。 互助式孤独(cooperative loneliness)

现象:两人都很孤独,但达成某种“情绪互助协议”:一起吃饭;陪彼此度过节日;分摊租金;性生活象征性存在。

🚧 本质是两人一起抵抗孤独,但不是在真正经营“关系”。10/。 反亲密倾向(intimacy aversion)

现象:主动避免陷入亲密关系,包括拒绝恋爱、婚姻,甚至深度友谊。

原因:怕失控;怕暴露;怕受伤;或经历过过度融合、创伤性依恋。

表现:一旦有人靠近,就开始疏远或冷漠。

🚫“我不是不需要爱,只是我不敢再需要。”11/。 自我先行式关系(self-oriented relationships)

特点:情感中的每一个决定都基于“我是否成长、我是否舒服”。

正向解释:边界清晰、自我成熟。

风险在于:一旦双方都只关注自我,就失去了“共同体意识”。

🧭 这类关系需要双方都拥有“觉醒的自我”和“互为主体的能力”,否则就变成“伪独立+逃避亲密”。✅ 总结:现代关系的四大趋势

从稳定 → 灵活(亲密关系不再绑定终身)

从深度 → 浮动(真实连接变得稀缺)

从依赖 → 功能互补(只要你能解决我的问题)

从融合 → 并行(我做我自己,你别干扰我)

为什么现代人更倾向于“搭子”式关系?

1/。过度现实化的社会氛围

现代人生活压力极大,亲密关系变成了一种“合伙过日子”。谁能一起分房租?谁能帮我带孩子?谁能不添乱?人们太忙于生存,不再奢望情感深度,只想找个“顺眼不烦”的人“搭伙”。

2/。 集体成长迟缓,灵魂发育不全

很多人从来没有经历过真正的内在成长,也就无法成为“有深度的自己”。

自我未独立,就急于建立关系;情绪不成熟,就指望对方来抚养自己;不懂如何自处,就害怕一个人生活。于是,他们并不追求“灵魂匹配”,而是寻找一个替代孤独的存在。

3/。 大众文化“淡化亲密”的趋势

你有没有发现,越来越多影视作品、社交平台,传递的是:“不如找个差不多的人搭伙算了”;“婚姻就是凑合”;“没谁能真正懂你,别幻想了”

这些叙事潜移默化地削弱了人们对真正伙伴型关系的期待和追求,让“将就”“合适”“搭子”成了“现实”的代名词。

✦

全球趋势:亲密关系的普遍危机

生活节奏加快、压力激增

大多数人疲于生存,没有精力经营深度亲密,“先把日子过下去,再谈爱”。

技术替代陪伴,人际疏离加深

短视频、快餐社交带来短暂连接,却剥夺了深度互动。

个体主义盛行,关系功能化

“不想被困,也不愿消耗”,选择“搭子”满足低风险陪伴需求。

中国语境:文化与结构的独特影响

传统婚恋观压抑灵魂连接

强调门当户对、成家立业,真实情感共振不被重视。

情绪表达被压抑

“懂事”“别惹事”成惯例,缺少亲密的自我揭露与深度交流。

恋爱工具化,婚姻功利化

过程成了任务,感受被忽略,搭子关系成现实默认模式。

代际心理:年轻女性的觉醒与断裂

Z世代、新女性拒绝“搭子式亲密”,渴望精神共鸣和灵魂陪伴。与之对应的部分男性仍停留在“找个人过日子”的阶段,亲密关系断裂加剧。

END

作为即将迎来35岁生日的单身女性,身边即有许多未婚或离婚的朋友们,我发现很有意思的是两个群体截然不同的态度。

那些已婚的朋友经常说:“别太着急结果,去享受恋爱的过程就好。”他们轻描淡写地透出一种穿越过婚姻之后的通透。他们不再执着于“成不成”,而是更在意:两个人是否契合,能否玩到一起,让彼此快乐。

而未婚的朋友中,却常被困在“结果焦虑”里。身边有情侣谈了多年恋爱,因为婚房谈不拢分手,几个月后对方转身和另一个人结了婚。听来唏嘘,却也是现实。

我们到底该在关系中追求稳定的终点,还是忠于当下的共振与真实?或许,亲密本就不必以婚姻收尾,也不会因结束而失去意义。它更像一条流动的河:重要的不是去到哪里,而是谁曾陪你一起渡过。比起一个“够体面”的结局,也许更值得的,是那段真诚、鲜活的同行。不是“你会不会负责到底”,而是——你是否真的看见我,曾愿意靠近我、回应我。

这,或许正是我们这一代人,正在重新理解的亲密。我们真正要学会的,不是如何找到“对的人”,而是如何在关系中,持续选择彼此、回应彼此。

每天清晨问对方:“你今天仍然选择和我在一起吗?”

📚 关于出版合作

如果你是出版人、编辑,或对亲密关系、女性成长、现代情感结构等主题有兴趣的机构/品牌方,欢迎联系我。

这组文章正在整理为一本书,聚焦于当代关系中的“假性亲密”“情感失联”与女性的自我觉醒,也记录我们这一代人重新理解亲密、爱的尝试。

希望这本书能在更多人心中,种下一点点真实相遇的勇气。

📩 合作联系:小红书账号Ying_Jiang

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐